一条有故事的“棉被”

编者按:

9月15日,在第十三届中国艺术节上,陕西选送的表演唱《歌从黄河岸边边来》与陕北道情《一条棉被》摘得中国群众文艺领域政府最高奖“群星奖”。至此,陕西连续三届共摘得5个群星奖,获奖数量位居全国前列,实现所有艺术门类全满贯,标志着陕西以人民为中心的群众艺术创作迈入新的繁荣时代。

就让我们一同走进《一条棉被》和《歌从黄河岸边边来》,看看其蕴含的时代意义和背后的创作故事。

《一条棉被》登上了国家级政府奖的最高领奖台。它“火”了,不是因为这条“棉被”质量有多好,而是其蕴含的“厚度”。在感知这条“棉被”所表达的暖暖情谊中,记者深深被为这条棉被“穿针引线”的创作者们所感动,他们的故事应该与《一条棉被》一样被记载、被颂扬。

这条“棉被”让她青丝换白发

“陕北道情《一条棉被》荣获了第十三届中国艺术节群星奖!”这条消息一出,陕西省曲艺家协会副主席、陕西省文化馆副馆长王茵非常感慨地写下了“一条棉被做三年,尺寸拆洗十几番。笑看青丝变白发,喜获道情绽新颜。”为了这条“棉被”,三年来,她和主创团队倾情投入,曾经乌黑的头发已经变成了现在颇有味道的“奶奶灰”。

陕北道情《一条棉被》采用传统曲艺二人坐唱、乐队现场伴奏形式,在继承老道情唱腔的基础上进行了全新的创作。这是自1981年《王秀莲卖烟》参加全国曲艺(北方片)汇演后,时隔40年,陕北道情重新以曲艺形式呈现在国家舞台上。该作品问鼎“群星奖”,填补了陕西曲艺门类的奖项空缺,也让这个古老的曲种重新回归曲艺舞台。

作品主要包括曲本、作曲、表演三部分,曲本由陕西省曲艺家协会副主席、陕西省文化馆副馆长王茵和子长市文化馆副馆长张琴携手创作,讲述了1934年冬天,谢子长在安定县(今子长市)一大妈家养伤,所引发的“一条棉被”的故事……

“备战群星奖之初,我就特别想写一个红色题材故事,尤其是子长的群文工作者合作,我更想讲述一个关于谢子长的故事。因为谢子长对于中国革命有着重大贡献,但陕西一直没有以曲艺形式讲他的作品,我觉得有义务和责任讲好谢子长的故事。”从事近30年曲艺工作的王茵讲起创作初衷时说,“习近平总书记多次强调,‘要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好。’我希望在群星奖的舞台上,我们能够赓续红色基因,讲好陕西故事,彰显‘江山就是人民,人民就是江山’的人民性思想,努力让这个作品成为一个有人物、有故事、有温度、有厚度的好作品。”

创作前期,她和张琴一起多方调研、查找历史资料,和主创团队先后深入到谢子长出生地枣树坪村、逝世地灯盏湾村及烈士陵园等地,重温英雄事迹,感悟其精神力量。

“要把最后的一把米,送给红军当军粮;最后的一尺布,送给红军做衣裳;最后的一个儿子,也要送他杀敌上战场……”每一句唱词都经过反复推敲琢磨,王茵说,“作品中塑造的这位陕北大妈是一位普通母亲的形象,她代表了中国千千万万的老百姓。在歌颂伟大母爱的同时,我们着力表现的是陕北人民群众对中国革命必胜的信心和全力支持。”

“剧情中,有专家建议将一条棉被‘盖三次’,但曲艺类节目要控制在12分钟内讲述一个完整的故事,而且还要带唱腔,如果故事情节设计的太复杂,时间根本不够用”。这么短的时间内,如何既要将故事讲完整,被子盖的还要有分量?王茵思考良久。

为了让演出效果更好,他们多次组织专家,如著名曲艺作家、天津市曲艺团一级编剧杨妤婕,陕西省戏曲研究院党小黄等多次对剧本进行研讨,力求达到作品语言质朴,情节真实感人,使二度创作得到更高的升华,真正走进百姓心里。

王茵清楚地记得,参加全国比赛前,演员们集中排练那段难忘的日子,他们专程邀请成都市曲艺家协会主席、成都市非遗保护中心副主任、成都市曲艺团团长任平,成都市曲艺团青年曲艺演员许馨匀对节目进行指导打磨,通过精心雕琢演员表演的手眼身法步,提升乐队与演员的默契配合,逐字逐句对演员进行反复训练,让整个节目发生了翻天覆地的变化。

“这条被子是我们大家的被子,一定要齐心协力去打磨,只要全力以赴,才不会留任何遗憾。”为了追求精益求精,王茵和同事们经常白天排了夜里排,由于超负荷运转,她和任平老师都出现了心绞痛的症状,她俩悄悄地把速效救心丸放在口袋里,以备不时之需。

“干一行爱一行不是一句空话,打磨一部好的作品不仅是责任、是情怀,更是坚守。”王茵说,任何一个作品创作,拿奖不是唯一的目的,关键是要留下一个叫得响、传得开的好作品。

“这条棉被”她参与三年多,青丝换白发,终于换来陕北道情“绽新颜”。

张琴是土生土长的子长人,对于这部作品的投入,同事们看在眼里、疼在心里,凭借执着的信念,她全身心投入到这部作品中。

“这个作品整个曲本前前后后改了三版,三年前参与陕西省群星奖时的是一个版本。后来觉得还有调整余地,就又推翻重来。作为土生土长的子长人,就是要讲好子长故事,讲好红色文化。”张琴说。

在这个过程中,她曾哭过,想过放弃。没有经费,她拿自己家的钱垫着,甚至和亲戚朋友去借;没有演员,她四处想办法,有的会唱不会演,有的能演不会唱,经过多次才最终将演员确定了下来。她鼓励自己,哭在前,笑在后,只要对节目有好处,只要能让陕北道情焕发新的艺术生命,让更多的人听到子长故事,她就满足了。

张琴说,“虽然之前也有人以说书、小品等形式排练过关于谢子长的作品,但都比较小众,影响力不大,这一次有这么好的机会,无论如何都要把这个作品排好,给子长人民争光,给延安人民争光,给陕西人民争光。”

“希望这个节目能留得下、传得开、叫得响,十年、二十年后乃至更长时间还能登上舞台。”为了这个目标,张琴和她的团队始终矢志不渝。

“有音乐的曲艺,便有了灵魂”

有了好的曲本,才能编出好的曲。“这个作品用陕北道情的曲艺形式来表现,可以说,带有音乐的曲艺,便有了灵魂。”

谈起这部曲艺的音乐创作,如今已76岁高龄的陕北道情专家、国家一级编剧曹伯植道出了创作的真谛。他说,“乡亲们愿意把家里的鸡蛋、口粮,连种子都拿来让红军吃,这种情谊,对我们这一代人而言更能领悟其真谛。如何表达这种情谊,如何以原汁原味的陕北道情来表达?就要对这种情谊有深刻理解,需要下很大的功夫去实现。”

曹伯植老先生专注于研究陕北说书、陕北道情几十载,对曲艺所要表达的情感以及音乐的塑造,有着自己独特的理解。在创作中,他要求作品既要保持原有特色,还要适当符合时代的改变;他要求按民间唱法来唱,而这个唱法对于演员则有很大的难度……为解决这些问题,他一边现场示范,一边反复纠正遇到的问题,一遍又一遍,不厌其烦,力求让作品表现出浓厚的情感和本色的地方味。

“这条棉被留给娘,就当儿子陪在娘身旁。”讲着讲着,曹老先生还不由地唱了起来。他谦虚地说自己没学过声乐,嗓子不行,但其实在记者听来,唱得很有味道。

在整个作品的创作中,曹老先生不单单是在编曲上奉献了自己多年来的积累,还在剧本改进、演员排练、乐队指挥以及器乐的配置、使用等方面,亲力亲为,让整个创作团队很是感动。

曹老先生说,集中排练期间,他们上午排、下午排,有时晚上还要给演员辅导,一直连轴转。曹老先生的女儿,现任陕西省曲艺家协会创作委员会委员、延安市文化艺术中心创作研究部部长的曹彬告诉记者,“那段时间的确很累,父亲和我为这部剧都投入了很大的精力。”

如今,这部剧获得了大奖,对曹老先生和曹彬来说,一切的付出都是值得的,这是对他们智慧和辛劳的最大认可。

“这个作品是我一生最大的成就”

“我和英雄谢子长是一个乡镇,他所在的村和我们村离的很近,虽然没有见过他本人,但他的事迹在我脑海早已留下深刻印象,所以这个作品对我来说有着特殊的意义。”

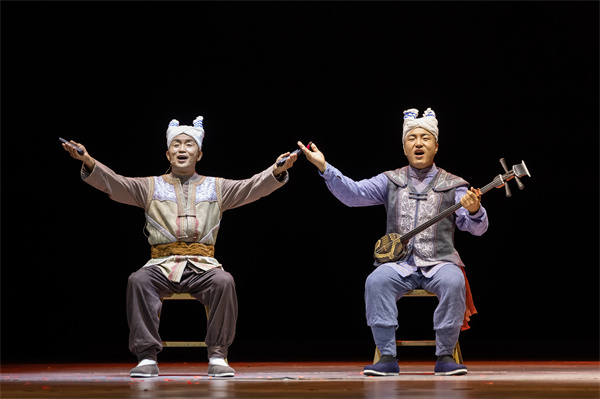

《一条棉被》主演贺连善与贺小利

贺连善(艺名贺四)是陕北地区家喻户晓的说书、道情艺人,作为主演,一路来,55岁的他为这个作品投入了很多。

“因为要用道情来歌颂谢子长的事迹,难度很大。排练的时候我一头一头的淌水,白天练、晚上练,加班加点是常事。那个时间经常睡不好,躺下了还在想着唱词,感觉身上的担子和责任很重。”为了表达好故事讲述的英雄事迹,贺四扛着巨大的压力在“战斗”。他说,年轻的时候记词很快,如今上了年纪,背词是最大的考验。

“因为要登上大雅之堂让全国专家来评,演出时一个字都不能错,音律上每一个细节都不能有任何差错。”贺四说,从成都邀请的任平老师,是一个对艺术精益求精,对我们要求非常严苛的老师,长达11分钟的演出,对我来讲,光唱词都有好几页,而且唱词一直随着排练不断修改,修改后我就得重新记词。

“行到处眼必到,口到处行必须到,行口眼手必须要连在一根线上……”贺四总结着经验。在他看来,词会背了,表演更要到位。于是,他走路练、睡前练……一有时间就练,生怕演不好,给子长人争不了光,把英雄的事迹赞颂不好。他说,“曲艺界常说,一遍拆洗一遍新,好作品也不厌千遍改,虽然吃了不少苦,但确实下了真功夫,最终我们也收获了更甜的果实。”

得知作品获奖后,贺四93岁的父亲和妻子、女儿都为他高兴,夸他表演得好、功夫没有白下。

“这个作品是我一生中最大的成就”,可见对贺四的意义。为了将陕北说书、陕北道情传承下去,他将手艺教给了女儿女婿和徒弟们,希望陕西的优秀传统曲艺艺术能够代代相传。

与贺四不同,另一位主演贺小利则是个“楞头青”,从来没有参与过表演的他,第一次登上大舞台就获得了全国大奖,“到今天我感觉还在梦里似的。”

贺小利原本是一个唢呐演奏员,因会弹三弦,再加上独特的嗓音,最后被选为作品的主演之一。初生牛犊不怕虎的他,为了克服表演难关,经常一个人在家对着镜子唱,唱的时候细细揣摩每个动作,并不断反复练习。他笑着说,“就好像着魔了,有一次和朋友在一起的时候,我突然有了灵感,随即表演了出来,结果把朋友都逗笑了。”

“大妈,我在你家住了七天,真是享了福了……”这句台词让他印象深刻,本来他开始表达的是一种幸福的享福。导演说,这7天,大娘给你寻这寻那,这里享的“福”应该是内疚的“福”,语言、动作上要体现这样一种感觉,他练习了很多遍才有所改观。

贺四与贺小利还是叔侄关系,正如作品体现的一样,他们一代传给一代,是道情艺术这种曲艺艺术的传承,更是革命精神的薪火传承。

《一条棉被》荣获第十九届中国文化艺术政府奖“群星奖”

三年的付出,三年的齐心协力,《一条棉被》站在了全国最高领奖台,让陕北道情“一举成名”;三年的坚持,三年的全力以赴,创作者们不忘初心,克服困难,突破自我,终使这条“棉被”有温度、有力度,更有厚度……为这三年,为《一条棉被》,为背后付出的每一个人,给予最热烈、最敬意的掌声。(文/记者 张静)