“陕派话剧”走向全国

在今年第十三届中国艺术节上,话剧《主角》荣获我国专业舞台艺术政府最高奖“文华奖”,这也是继第十一届《麻醉师》、第十二届《柳青》之后,陕西话剧连续三届荣获该奖,位居全国第一,充分展现了“陕派话剧”的实力。

党的二十大召开前夕,“陕派话剧”《路遥》作为体现时代精神的优秀剧目,在央视大型专题片《领航》中出现。“像牛一样劳动,像土地一样奉献”的路遥精神,激励广大青年自强不息,“在平凡的世界里,做人生的奋斗者”。

进入11月后,陕西“茅奖三部曲”改编的话剧,《平凡的世界》《白鹿原》《主角》将在广州、云南、重庆倾情上演,这也是今年以来,“陕派话剧”继在北京、河北、山东、上海、江苏、四川等省市之后的又一次年底演出潮。

如今,“陕派话剧”走向全国,名动全国,形成彰显陕西文化特色的“文化现象”。

正如陕西省文化和旅游厅厅长高阳所说,“近年来,我们坚持以文立标,创作更具标志性的文艺作品,培育更具标识度的文化成果,擦亮文化强国的陕西窗口。特别是我们以丰富的文化底蕴塑造了‘陕派话剧’,在全国既有奖杯又有口碑,形成了独特的‘陕派话剧’现象,成为陕西文化又一新的标志性符号。”

彰显时代精神的“陕派话剧”

近年来,陕西坚持“把最好的精神食粮奉献给人民,把提高质量作为文艺作品的生命线,不断提升作品的精神能量、文化内涵、艺术价值”,在陕西这片历史厚重的土地上,向全国奉献了一大批彰显时代精神的经典作品。

从《白鹿原》到《平凡的世界》,再到《主角》;从《麻醉师》到《柳青》,再到《路遥》;从《长安第二碗》到《共产党宣言》,再到《红箭红箭》……陕西不仅将一批文学名著创造性地转化为色彩斑斓的舞台表达,更是把这些巨著创作者的情操与鲜活形象付诸舞台,在文学与话剧的双向奔赴中,再次激活了沉寂已久的中国话剧市场。

话剧《白鹿原》7年间走遍全国80多城巡演近500场,票房名列全国话剧票房前列;话剧《平凡的世界》荣获中宣部“五个一工程”奖,全国巡演近300场;话剧《路遥》入选“‘讲话’精神照耀下——百部文艺作品榜单”,全国巡演上百场;话剧《长安第二碗》入选国家舞台艺术精品工程,建党百年受邀演出剧目;话剧《共产党宣言》《红箭红箭》于建党百年之际全国巡演……

这些有筋骨、有温度、有情怀的“陕派话剧”一时间在全国话剧界和演出市场获得了高度赞誉,在全国引起广泛关注和讨论,成为继“长安画派”“文学陕军”“影视陕军”之后又一独特的文化现象。

话剧《主角》

今年9月13日,话剧《主角》在上海文化广场演出后,著名京剧表演艺术家尚长荣评价:“深邃、震撼、精彩”。著名作家朱效来观看后评价说,“缓慢走出剧场,想起赛万提斯的原话‘走出剧场,心中爱的是美德和真、善、美。’”

话剧《白鹿原》

话剧《白鹿原》

朱效来进一步评价道,“陕西的艺术家们,以七星级的水准,创造了‘中国话剧的新巅峰之作’,敢于挑战中国当代经典文学的抗鼎之作,大江南北的巡演向全国的话剧爱好者们呈现了一部无限接近《白鹿原》那个原汁原味的陕西。”

似乎陕西每一部话剧的出台,都会在全国引发一场持久的大讨论。

今年3月,话剧《路遥》在北京首都剧场演出后,著名文艺评论家陈先义评价说,“这部戏,剧本好、导演好、演员好、舞美好、作曲好!品相庄严、厚重平实。”他甚至感慨:“久违了,这才叫为人民大众的艺术!”

而从2015年就全国巡演的话剧《白鹿原》,中国话剧协会主席蔺永钧这样评价:“《白鹿原》是目前颇能体现中国话剧发展价值的一部大剧,是一部具有里程碑意义的大剧,是在中国话剧发展史中独有个性的、由名著改编来的成功话剧,是一定会载入中国话剧发展史册的话剧。”

光明日报则撰文评论,“如果说小说《白鹿原》是一个民族的秘史,那么话剧《白鹿原》就是对民族秘史的一次极致的形象透视。”

话剧《平凡的世界》

话剧《平凡的世界》全国巡演后,中国戏剧家协会秘书长崔伟评价:那些可以被称为“高峰”“高原”的好作品,一定是从生活厚重的思考和生动的人物形象中起步。这样,我们的“高原”和“高峰”才能够呈现!话剧《平凡的世界》正是一部有特点、厚重、有震撼力和温度的优秀作品。

话剧《平凡的世界》

中国文艺评论家协会原主席、文艺评论家仲呈祥则评价:把路遥呕心沥血之作《平凡的世界》搬上舞台,彰显了中国西部特色的诗意现实主义话剧艺术的强大生命力和感人魅力。

话剧《柳青》上演后,中国社会科学院文学所研究员刘平先后三次观看,他评论道,“这是一部激动人心的剧作,演出具有震撼人心的效果。让人真正在获得艺术审美享受的过程中对历史、对今天、对人物、对国家、对命运、对事业等方方面面都产生了不同程度的思考。其艺术成就,具有深刻的时代性和与时俱进的现代意识。”

再如已经全国三轮巡演的话剧《麻醉师》、全国巡演的《长安第二碗》……无不将陕西音、陕西景、陕西情传向全国,引发一轮又一轮的讨论。

这或许就像大多数专家评价的那样,“陕派话剧继承和发扬着源自延安时期话剧现实主义的光荣传统,体现出庄严的使命感、厚重的文化感、题材的史诗性,同时又有着鲜明的地域特色和时代特色,无不洋溢着鼓舞人心的精神力量,加上具有真实、朴素、自然、亲切的舞台风貌和厚重深沉的美感,得到了全国观众的一致喜爱。”

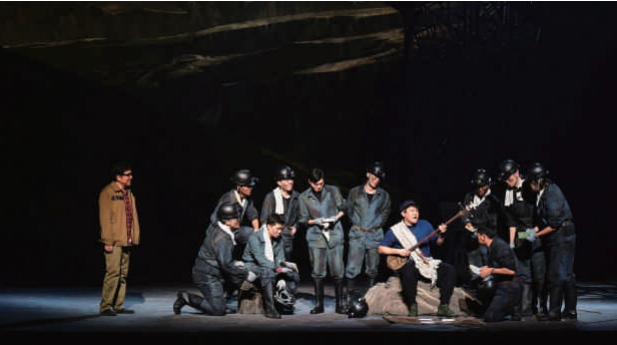

话剧《红箭红箭》

纵横历史足迹的创作土壤

细细洞察“陕派话剧”所彰显出的文化现象,并不是在一个短时期内形成的,而是伴随着共和国一起成长,有着深厚的创作土壤。

革命战争年代,延安文艺座谈会掀起了革命文艺创作的高潮,开辟了中国话剧艺术民族化、群众化的道路,涌现出《保卫延安》等一批佳作。

20世纪60年代至80年代中期,这一时期的陕西话剧以其浓郁的地域风情和黄土地生成的独有泥土气息,表现了在反映时代生活方面的探索和发展。陕西陆续创作了《巍巍昆仑》《西安事变》《延水长》《毛泽东的故事》《女人的一生》《桑树坪纪事》《白居易在长安》《古城墙》《安家小院》《万水千山》等一批优秀剧目。

西安话剧院原院长翟卫国回忆,“这一时期,西安话剧院创作了一批反映红色主题的剧目,为戏剧舞台塑造领袖人物作出了新的探索和贡献,由此在全国形成了独树一帜的‘西话风格’”。

陕西人民艺术剧院原院长张丕民回忆:“20世纪80年代,我们全院上下齐心协力,创造了一个奇迹,一个剧团带三部话剧同时进北京,到现在还没有人破这个纪录。这三部话剧分别是《白居易在长安》《古城墙》《安家小院》。当时有一篇文章叫《长安三部曲誉满京华》。”

20世纪80年代中期以后,进入新世纪之前这十多年间,话剧舞台一度门庭冷落。翟卫国回忆,“院团很多演员都去演电视剧或者拍电影了,剧院排的戏没人来看。能坐1000多人的剧场,来看戏的只有100多人,偶尔人能坐满一半,我们就觉得观众很多了。”

但这一时期陕西也创作了《艰难时事》《轩辕黄帝》等极具口碑的大型话剧。

2001年到2011年这十年间,经过陕西戏剧人的无畏坚守与创新探索,陕西话剧又再一次影响我国话剧界,相继推出了话剧《命断赣江》《作文课》《钟声远去》《又一个黎明》《郭双印连他乡党》等一批在全国具有影响力的作品。这一时期的作品,既是对上一阶段现实主义题材创作的继承,又在戏剧本体创作上大胆创新,一扫当时充斥于话剧舞台上的陈腐之风,直面现实生活中的问题和困境,体现出创作者对现实生活的深刻思考。

翟卫国回忆,2005年,以铜川市优秀共产党员郭秀明事迹改编的话剧《郭双印连他乡党》一经上演,一炮而红。这部戏被誉为话剧舞台上不可多得的佳作,荣获“五个一工程”优秀作品奖、曹禺剧本奖、全国话剧优秀剧目展演一等奖,入选国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”,几乎把中国戏剧界的奖都拿完了,无疑是中国话剧史上的一座里程碑,并在全国引发了关于“艺术低于生活”创作观点的热烈讨论。时至今日,同类型话剧还无公认能够超越该剧的作品。

2012年之后,也就是党的十八大以来的这十年,陕西话剧创作进入井喷式增长,极具陕西特色和现实主义风格是新时期陕西话剧的主要特点,正如新华每日电讯在撰文中评价的那样:“陕派话剧大量运用了方言和秦腔乐曲元素,充满了陕西地方风情,形成了独特的气质。它总有些‘土’:陕西话、黄土高原、小人物的悲欢离合在舞台上流转变换;但又‘土’得厚实、精彩:乡音中透着乡情,黄土累积成文化意蕴,小人物身上雕刻出时代风骨。”

根植中华传统的文学底蕴

被誉为“中国文学重镇”的陕西,发端于悠久的人文历史传统,秉承延安文艺基因,有以柳青、路遥、陈忠实、贾平凹、高建群、陈彦等为代表的作家群体及文学经典,凝结出一种现实主义的创作理念和艺术范式,它不仅存在于文学中,也彰显在话剧舞台上。

陕西师范大学新闻与传播学院副院长穆海亮认为,陕西有着悠久的历史传统和深厚的文化底蕴,“文学陕军”在当代文学版图上熠熠生辉,这为话剧舞台提供了取之不尽的艺术养分。植根于文学高地的“话剧陕军”,开始利用这得天独厚的优势尝试新的攀登,让话剧在更高层次获得创作空间。

西北大学文学院副教授李有军认为,“陕派话剧”得以形成和兴盛,无疑是陕西文学给予话剧丰盈更为重要的“文学性”滋养。享誉全国的陕西作家群体及其经典文学作品,俨然成为话剧“陕西现象”生成最重要的“叙事母体”和创作源泉。

从“文学陕军”到“话剧陕军”,不仅意味着舞台对文学的单向借力,也是话剧与文学的双向奔赴。如今,通过这些根植于文学底蕴“修炼”而成的优秀话剧,回过头来重新走进《创业史》《平凡的世界》《白鹿原》《主角》等经典作品的文学世界,从而在这个碎片化的“读图时代”,再次感受到文学经典的魅力。

穆海亮分析认为,得益于丰厚的文学积淀,“话剧陕军”透过人情世相的书写,体现对历史的反思、对文化的探究、对人性的叩问。《长安第二碗》,表面上讲“吃食”,讲葫芦头泡馍的色香味,其实真正关注点是个人、家庭乃至民族的“精魂”,是人格的尊严、理想的坚守和生命的意义。《路遥》恰恰是一个伟大作家的世俗生活与精神境界的错位,庸凡现实与崇高理想的对峙,尤其是在痛苦的灵魂撕裂中表现出的坚守与奉献……这些历史的厚度、文学的高度,赋予了“陕派话剧”以崇高的文化品格。

话剧《路遥》

李有军分析认为,“陕派话剧”自觉继承了陕西文学的现实主义传统,挖掘本土文学资源进行戏剧改编,成为陕西院团主创们一种自觉且明确的“意义”追求与“形式”再现。小说《平凡的世界》《白鹿原》《主角》等内蕴的“文学性”,以及柳青、路遥等陕西作家极富个体感召精神的“轶事”,使得陕西话剧从一开始就在寻求如何完成话剧与文学的跨“文本”互文。

同时,“陕派话剧”也继承了“文学陕军”所描绘的风土人情和地域特色,又兼备普遍意义的审美意象。《平凡的世界》是陕北黄土高原城乡生活的巨幅画卷,表征着整整一个时代青年群体的精神向度;《白鹿原》是关中平原家族兴衰的恢宏史诗,体现出近现代中国历史的变迁;《主角》中秦腔艺人的无限风光与无尽沧桑,折射出改革开放以来中国戏曲的困顿与突围……

的确,“陕派话剧”的形成离不开陕西文学的全面“滋养”。陕西作家创造了以“人民性”和“现实主义”为底色的恢弘文学画卷。“陕派话剧”就发轫于“文学陕军”的现实主义传统,无论是陕西人艺的“茅奖三部曲”,抑或西安话剧院以柳青、路遥为人物原型的话剧创作,无不凸显着时代变革携带的历史现场,将社会转型背景下“人”的个体生命张力进行了饱满体现。

“从这个意义上讲,由‘话剧陕军’打造的‘陕派话剧’系列,已初步彰显出艺术创作的流派意识,以独树一帜的陕西地域文化特征,为中国话剧增添了新的色彩。”穆海亮说。

纵观陕西,众多丰富的文艺现象在全国独有,“陕派话剧”出现的井喷现象和引起的广泛关注,正是基于陕西文化这个最大财富、基于从未间断过的创作土壤、基于坚持为人民创作的院团队伍以及不断升华的优秀作品等等,才形成“陕派话剧”独有的文化现象。

坚持为人民创作的艺术坚守

如果说,“文学陕军”是坚持为人民而歌的时代图景;那么,“话剧陕军”则是坚持为人民而创作的艺术坚守。

“话剧陕军”中不仅有像唐栋、孟冰、曹路生、阿莹、陈彦、王真、霍秉全等一批优秀的编剧,还有像陕西人民艺术剧院、西安话剧院这样敢创新也能创新的院团和精益求精、无私奉献的表演团队,正是他们向世人打出了“陕派话剧”的旗帜,让“陕派话剧”走向全国、名动全国。

成立于1948年的陕西人民艺术剧院和1953年的西安话剧院,伴随着祖国成长,见证、参与了我国文化事业的繁荣与发展,在中国话剧史上留下了浓墨重彩的一笔。

2012年,李宣从武警陕西省总队政治部文工团团长的职位上转业到陕西人民艺术剧院,接过了院长的接力棒。当时陕西人艺已连续7年没有排演一部大戏,职工收入大幅减少……

“与其等靠要,不如把戏演起来。”接任后,李宣仅用40天时间排演的小戏《欲望酒吧》,一经上演就赚了20万元。自此,李宣把“小剧场”作为打破困阻陕西人艺发展坚冰的突破口。仅2013年,他们就排演了13部新戏。

“小剧场”话剧激活了陕西人艺的演出事业,还为剧院日后排演大型话剧《白鹿原》《平凡的世界》《主角》等锻炼培养出一支年轻活跃、一专多能的人才队伍。

在成功推出大型话剧《天心顺》《灯火阑珊》后,2015年12月,经过两年的筹备,话剧《白鹿原》在西安人民剧院首演;2018年1月,话剧《平凡的世界》在国家大剧院首演;2022年2月,话剧《主角》在陕西大剧院正式首演……自此,构成了陕西人艺的“茅奖三部曲”。

话剧《主角》

为还原经典,三年来,话剧《主角》的主创团队11次组织专家研讨,多次到陕西三原、泾阳、眉县的“戏窝子”体验采风,编剧曹路生更是九易其稿,形成戏曲与话剧的互文。

中国剧协主席濮存昕特地赶到西安观看《主角》后说:“如果文学是树,那么话剧《主角》就是倾心打造出的家具。这些年陕西人艺拿作品、拿人才说话,用话剧的艺术样式去表达人文、表达世界,并且表达得更真切、更具真实感。”

在李宣看来,陕西文学为话剧提供了丰厚的创作土壤,陕西人艺用舞台艺术重塑文学精神内核,从“文学陕军”迈向“话剧陕军”。

如果说陕西人艺的话剧以宏大叙事还原经典见长,那么西安话剧院的话剧则以塑造典型人物而闻名。

2015年,任雪迎成为西安话剧院新一任院长。

“写时代必须塑造人。”任雪迎说,塑造好人要熟悉生活,才能真正表现出人物的言行。西安话剧院充分挖掘运用陕西地域元素,注重描摹小人物的生活变迁,展现时代发展变化,讲好百姓故事,抒发时代共鸣。

秉承这一理念,2016年西安话剧院原创话剧《麻醉师》成为我国戏剧界的一匹黑马。

话剧《麻醉师》

“越真实就越有力量。”陕西籍编剧唐栋为深入了解主人公空军军医大学第一附属医院麻醉科副主任陈绍洋的事迹,用了近20天时间采访了陈绍洋的妻子、女儿、病人、护士、领导及生前好友,把现实中发人深省、令人潸然泪下的故事搬上舞台,展现了陈绍洋不为个人逐利、守护患者生命、燃烧自己生命的事迹。

话剧《柳青》

2018年,西安话剧院邀请唐栋执笔创作话剧《柳青》;2019年,特邀陈彦执笔创作的话剧《长安第二碗》在西安易俗大剧院展开首轮试演;2020年,再次与唐栋合作,推出原创话剧《路遥》……

话剧《长安第二碗》

话剧《长安第二碗》

唐栋说:“其实之前我也给其他院团写过剧本,但并未获过这么大的奖。但是给西安话剧院写一部就有一部获奖,我想这得归功于整个团队的力量。”

文化艺术,为历史留痕,同样是百姓日常,与人民相伴。任雪迎认为,人民的需要就是文艺存在的根本价值所在。

此外,还有成立70年的宝鸡话剧团,该剧团是著名电影喜剧表演艺术家韩兰根先生1952年在苏州创办的“新苏话剧团”,1957年为支援大西北而落户宝鸡。先后创排了《雷雨》《日出》《红岩》《西安事变》《万水千山》《曙光》等一批经典作品。

近年来,在陕西人艺和西安话剧院引领下,涌现出延安歌舞剧团创排的《人生》、汉中市歌舞剧团创排的《四叶草》、榆林学院创排的《李子洲在1929》、陕西铭晟话剧艺术团创排的《张富清》……等一批优秀话剧作品,共同形成了“陕派话剧”这一文化现象。

这种现象的背后,是陕西根植于厚重的历史文化积淀,讲好“陕西故事”的文化自信;是陕西作家群体与陕西文学合力,以丰厚全面的文学滋养,让“文学陕军”奔向“话剧陕军”的文化自觉;是陕西院团与一流编剧携手,立足中华传统,着眼文学经典,反映时代变革的艺术自省。

习近平总书记指出,“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”

党的二十大报告也提出,“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。”“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品……”。

“陕派话剧”始终坚持现实主义创作传统,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民、讴歌时代,用有筋骨、有情怀、有温度的话剧作品,反映伟大的时代变迁和中华民族精神图谱,真正担负起“培根铸魂”责任使命。

“陕派话剧”无疑在“引领时代风气,增强人民精神力量”中发挥了巨大作用,贡献了陕西的文化力量。(文/记者 张永军)

鸣谢:感谢陕西日报记者李向红、师念,陕西师范大学新闻与传播学院副院长穆海亮、西北大学文学院李有军教授以及陕西省文旅厅、陕西人民艺术剧院、西安话剧院对本文的大力支持!