“十四运”,给陕西带来什么?

2021-08-31 10:24:55

来源:西部大开发杂志

办一场会,兴一座城。“十四运”的“落户”对于陕西的意义已经远远超过了体育赛事本身,这是一场令人期待的体育盛会,更是一次文化盛会、民生盛会、发展盛会。

办一场会,聚一股力。“十四运”不仅是对陕西办会条件、基础设施、人文素养等软硬件的提升,更是对陕西办好一场精彩体育盛会及现代化水平的检验。陕西集财力、物力、人力等要素发力一处,让全运会的圣火在3900万陕西人心中燃烧。

办一场会,留一鸿业。“十四运”不仅能为陕西擦亮对外的名片,又给陕西留下了丰富的“全运会遗产”和宝贵的精神遗产,这些遗产带来的红利将是长期而持续的,我们相信“后全运时代”的陕西更加充满吸引力。

“十四运”不仅仅是一场体育盛会,它将带给陕西、留给陕西的“遗产”以及衍生的效应太多太多,我们坚信,经过“十四运”洗礼的陕西,将以更加开放、更加自信的姿态,为建设一个美丽的陕西、富饶的陕西,为实现第二个一百年的宏伟目标而努力奋斗。

经济新高度

2021年上半年,陕西实现地区生产总值1.35万亿元,同比增长10.2%,固定资产投资(不含农户)同比增长10.0%。仅西安市地区生产总值达到5100亿元,同比增长7.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长10.7%。从这些数据可以看出,陕西及西安借全运会的“东风”,加快推进城市建设,城市形象和综合承载力大幅提升。

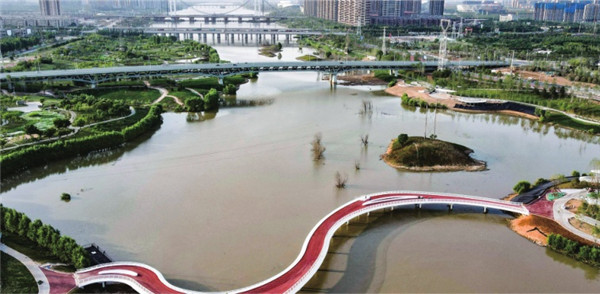

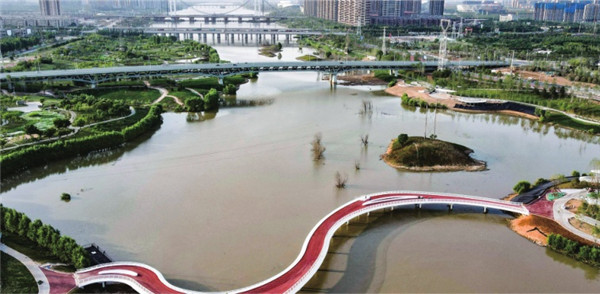

西安灞桥广运潭漫水桥

“从经济发展角度来看,‘十四运’在陕西举办将会增强重点城市经济发展的辐射带动能力”。陕西师范大学国际商学院副教授、经济学博士毕超认为,作为一场全国性超大型运动会,“十四运”对陕西经济发展带来的影响是多方面的。短期来看,体育场馆及配套设施建设与城市环境改造提升投资,有助于拉动陕西经济特别是赛事承办城市经济较快增长。长期来看,一方面,资源与注意力在赛事承办城市的高度聚集,有助于增加城市区域品牌资产,造就一批知名的产品与企业品牌,带动城市体育、旅游文化产业发展;另一方面,承办大型运动会也有助于促进政府管理与服务水平提升,显著改善地区营商环境,促进区域经济长期发展。

正如中央广播电视总台央视体育频道记者高莉娟所说,全民全运,在陕西积极筹办“十四运”的过程中,不仅是一个口号,更已成为老百姓看得见、摸得着的实惠。越来越多的体育场馆建在群众家门口,越来越多的体育赛事落户群众身边,越来越多的社会体育指导员走到群众中间,越来越多的群众关注、了解、参与体育锻炼,全社会充满活力、向上向善。这些是“十四运”带给陕西最大的福利。

城市新形象

6月份以后,当你再次走进西安的大街小巷,你会发现你生活的这座城市变了,变得更干净、更明亮了!不仅绿意盎然,更不乏历史性、人文性的映衬,让这座十三朝古都更有了与之相匹配的韵味和格调,整个城市成了一张活生生的“名片”。

在河道两岸、在城市街角、在公园中,干净的红色廊道在绿荫下舒展,五彩的灯光装扮着人们舞动的脚步,口罩背后的每张脸庞都充满了惬意和舒适,休闲运动的场所越来越多、越来越美、越来越安全,城市在变,人们的素质也提升了。

据了解,西安在筹备“十四运”期间,相关重点工程214个,改造老旧小区1514个,改造背街小巷590条,打通断头路57条,落地架空线缆888.3公里,“17+25”重点线路环境提升整治问题4280个,“十四运”核心保电区域电力配套基础建设项目43个;205公里“三河一山”绿道贯通开放,其中,74公里核心段实现无障碍通行,39个驿站建成开放……西安的城市环境和城市形象得到了大幅提升。

西安地铁14号线奥体中心站

而变化最为大的是交通,地铁5号线、6号线一期、9号线、14号线同步开通运营,实现一次性新增运营里程97公里。西安地铁迈入“8线共建、7线联运”阶段,在建总里程177公里,通车总里程达到245公里……

地上交通更是全面发力,太华路立交、经九路立交、东南二环立交、凤城五路立交、北辰大道立交以及昆明路和西延路、新兴南路快速路等二十多条改造或新修的道路相继通车,全面提升了西安的交通基础设施水平,提高了机场、火车站、高铁站等综合交通枢纽与全市互联互通的能力,为“十四运”的举办奠定良好的道路保障基础。

陕西省决策咨询委员会委员、西安建筑科技大学建筑学院教授张沛认为,缘于“十四运”建设规划,近两年西安的城建投资力度相对较大,城市基础设施改善比较明显,城市环境和城市形象也都得到了较大的提升。展现宜人、宜业、宜游的城市新风采,树立起更好的城市新形象,也将会给城市的后续发展创造出更多的新机遇。

西安北站枢纽工程(一期)

作为市民,可能感受最深的就是生活环境变干净、整洁、漂亮了,路通了,速度快了,翻新了一个西安城。但与之相比更深远的是,城市外貌变化的背后,是人流、物流、信息流的提速,这是为以后产业、资源的高速聚集做得铺垫,是为高质量发展“花对了钱”。

正如新华社体育部部务会成员薛剑英所说,通过筹办“十四运”,基础设施的完善将大幅度提升西安的城市形象,方便广大市民,提升群众的获得感、幸福感,一座现代化、国际化大都市正在向我们走来。

体育新篇章

从城市到乡村,从陕北到陕南,体育器材越来越多地出现在社区、公园,出现在老百姓的身边,全民健身运动从没有像今天这样普遍开展。

据了解,自“十四运”筹办以来,陕西围绕“全运惠民”,群众体育事业迎来了前所未有的高速发展期,全省人均体育场地面积从1.07平方米增长至1.97平方米,增长84.1%,全民健身设施水平获得极大提升。

在“智慧体育”方面,陕西在科技智能助力体育升级上下功夫,借助智能设备、云计算大数据等平台加强科技成果转化,实现群众体育工作的大发展、大繁荣。自2017年开始,陕西便逐步实现全民健身互联网公共服务平台功能,将全民健身科学化、智能化、掌上化。2018年,陕西则紧紧围绕“去哪儿健身”的问题,加大公共服务体系基础建设力度,探索运用现代信息技术手段,推进智慧化健身设施的健身管理,以提升智慧体育的软实力迎接“十四运”的到来。

在宝鸡体育场,小球员进行足球攻防练习

陕西省以承办“十四运”为契机,以建设体育强省为目标,坚持体育设施为基础、竞技体育为引领、体育产业为支撑、体育文化为内核,着力解决体育事业发展不平衡不充分的问题。

西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师袁晓玲认为,本次盛会除了将对省会城市西安经济具有极大的促进作用外,还会带动体育产业发展,大型运动会增加了大型运动场馆、体育设施、引进体育人才都为未来本地体育产业发展提供了支撑,延长了体育产业链条。

陕西省决策咨询委员、省政协文史和学习委员会原主任刘玉明认为,以“十四运”为契机,以全力打造西安、咸阳、渭南等国家体育消费试点城市为抓手,积极推进各项体育产业政策落地落实,持续优化体育消费市场环境,改善体育产业布局,促进体育产业与其他产业融合,提升陕西体育产业化水平。并积极吸引国内外优质体育赛事落户陕西,着力构建以国际大型体育赛事、职业体育赛事和地方特色赛事为支撑的赛事品牌体系。

中国体育报业总社副社长、总编辑曹勇认为,举办“十四运”开幕式的西安奥体中心体育场造型是西安市花石榴花,举办闭幕式的体育馆造型是“西安印”,这些都具有非常鲜明的地域特征,展现了陕西深厚的文化底蕴。以5G全覆盖为代表的智能场馆建设、可以实现冰场篮球场快速转换的场地、令人震撼的超高清斗屏等,足以让西安奥体中心跻身国内一流场馆的行列。拥有这样的硬件设施,我相信会有越来越多的国际大型体育赛事陆续落户陕西。借举办“十四运”和“残特奥会”的东风,陕西的体育事业必将迎来大发展。

文旅新机遇

一次盛会升级一座城市,体育盛会不仅是竞争的赛场,也是交流的平台、展示的舞台。文化是陕西走向世界最突出的优势,也是陕西建构新形象最深厚的底蕴。借着“十四运”的东风,陕西紧抓办会契机,通过对本地历史文化、传统文化、红色元素及风土人情等的深入挖掘和再度创造,将传统和创新结合、体育与文化交融,全方位浸入会场内外。

如今,历史悠久的唐风古韵与现代体育精神在三秦大地深度交汇、激情碰撞,千年古都“由外而内”焕发新生。文化赋能“十四运”,不仅让“金牌赛事”更加“吸睛”,也让“文化陕西”名片越擦越亮,为讲好陕西故事、助推新时代追赶超越带来了新的更多机遇。

从以宝塔山、延河水和五孔窑洞为设计灵感的全运会会徽到以“秦岭四宝”为原型的全运会吉祥物,具有浓郁特色的“陕味元素”遍及全运会场内外;将古老的剪纸艺术与现代体育竞技项目完美结合制作而成的《第十四届全运会剪纸纪念册》,把泥塑、刺绣、土布、皮影等非遗产品精心设计包装、打上金色标识的“十四运”特许文创产品,既展现了全运会的体育风采,又宣传了陕西的历史底蕴和特色文化,述说着一个个精彩的“陕西故事”。

西安奥体中心把“丝绸之路”的厚重历史文化和西安市花石榴花有机结合起来,展现了千年帝都与现代化城市的完美结合;延安大学体育馆以窑洞符号作为最具特色的建筑元素,彰显延安黄土地域文化和陕北红色文化,将地域特色完美融入场馆设计理念当中,覆盖全省多地的“十四运”场馆成为凸显陕西地域文化的“多棱镜”。

此外,陕西坚持以文聚力、以文兴城,高起点规划建设城市文化轴,一处处或修缮提升或全新打造的文化地标,刷新了城市颜值,延续着文化脉络;举办各类出新意、有亮点的文旅宣传推广活动,全方位多角度展现城市风貌,广大市民及游客朋友们增加了一个了解全运盛会、领略文化陕西的新窗口,诸多省外、境外媒体也透过十四运会的举办对秦汉文化和三秦故事产生了浓厚兴趣,进行了多角度报道,城市体育文化的新IP正在火热出圈……

西安奥体中心体育馆内

这是一场体育盛会,更是一场文化盛会。“体育+文化”释放出的综合效应,让“十四运”成为展示陕西、西安魅力的“新窗口”。

陕西省决咨委原委员、省社科联原党组副书记冯家臻认为,“十四运”的举办为陕西体旅融合发展提供了新的机遇和突破口,应以此为契机,采取场馆利用支撑、文化赋能、市场共拓以及技术引领等融合模式,多渠道全方位推进陕西体旅融合发展。场馆利用支撑模式是充分利用“十四运”主场馆西安奥体中心及周边资源,将其打造成集体育竞赛、休闲旅游、文化娱乐和会议展览于一体的都市新地标,成为陕西文化旅游和体育产业融合发展的又一个增长极。文化赋能模式是将陕西的地域特色文化注入体旅产业,形成特色鲜明的体旅产业品牌,以提高体育、文化、旅游产业融合发展的整体水平。

西安财经大学商学院李艳花认为,“十四运”为陕西旅游创新发展提供了一个新窗口,将极大促进陕西文旅消费。一方面,“十四运”的相关场馆如西安奥体中心不仅可以继续举办体育赛事、会议展览,还会成为城市新地标,吸引人们到这里进行休闲旅游、文化娱乐活动,丰富陕西的旅游产品;另一方面,疫情影响之下,人们对健康更加关注,更希望通过运动使自己健康,“十四运”的诸多场馆、设施后续可以为人们提供体育旅游、体育休闲、体育度假,丰富游客体验,增加活动乐趣,推动全民“动”养,促进体育旅游消费。

物质新遗产

灞河之滨的西安奥体中心,成为了西安的新地标,也将成为“后全运时代”西安最需盘活的全运遗产;

位于西安高新、身高241米的陕西国际体育之窗,作为第十四届全运会赛事指挥和新闻媒体中心,是西安高度、西安速度的又一代表,也将成为“后全运时代”引领陕西体育事业的新高地;

服务“十四运”各项赛事的53座体育场馆分布在陕西各个城市,这些新建、扩建、升级的场馆,将为陕西体育强省抒写更多地精彩故事……

陕西为“十四运”的投资规模和建设规模可谓“大手笔”,这些投资,改变了城市、改善了环境、提升了素养,为体育事业、文旅事业、交通事业等提供了新的动力,为经济社会发展和人民生活改善提供了新的动能,这些有形资产,将会成为陕西人以及来过陕西人的美好印记。

若干年后,回望“十四运”,人们或将看到:在中国现代化进程中,全运会为陕西树立了高质量的人文环境标杆,培育了公民的理性思维、开放心态、创新精神和包容胸怀,为陕西发展和进步提供全面、协调、可持续发展的精神动力。

有人说,打造世界赛事名城,绝不能局限于赛事本身,应围绕赛事“大做文章”。的确,体育盛会作为城市中一场不落幕的狂欢,全运会让高水平运动员、赛事爱好者、商贾名流等相继汇聚,带来了巨大的流量规模效应,它的意义和价值辐射到社会、政治、经济、民生等各领域。

一场盛会,留下得不只是一段热闹的回忆和产业发展的注脚,更应该是资源的生根成长和转变。陕西、西安能够长远地运营 “全运会遗产”,并在对其进行优质维护的同时实现营收,任重道远。

总之,当国内最高水平的体育赛事来到陕西时,带给陕西的不止于此,留下的“全运会遗产”将永久相伴在陕西的未来发展之中。(文/记者张永军)

返回顶部