打造以陕西为例的西部文化大IP——访西北大学跨文化研究院院长王晨佳

2020-12-02 15:12:48

来源:西部大开发杂志

2015年是中国的“IP元年”。IP经济发展到今天,已经成为产业链紧密联系“生产者”与“消费者”的一环。它既与源头IP的创作息息相关,同时又连接着消费者的喜怒哀乐。

提到陕西,定会与“古城、秦岭、兵马俑、大唐不夜城、华山”等词语紧密关联,它们之间的关系更多的是横向连接的关系,通过继承与发展,形成文化现象。

如何通过文化IP凝练出陕西的文化内核或者一系列文化内核元素?我们采访了西北大学跨文化研究院院长王晨佳,和她一起分享如何紧扣陕西的文化禀赋,让文物“火(活)”起来,如何通过文创和文化产业消费,让文化走进寻常百姓的生活这些当下尤为重要的话题。

《西部大开发》:今天我们讨论的文化IP是什么?文化IP的概念提出来已经很长时间了,对文化IP的内涵众说纷纭,您认为它应该包括哪些内容?

王晨佳:IP即“Intellectual Property”,是“知识产权”的英文缩写,指人们在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利,这是一个法律意义上的专业术语。文化产业研究中的IP—般指的是“版权”,又称著作权、商标、专利、设计权等。在文化传播及文化经济领域,文化IP含义是指影响力较大、辨识度较高、自带流量、强变现穿透能力、长变现周期的文化符号,是提升国家文化软实力的有效路径和方法。按照其衍生路径进行分类的话,可以分为有形衍生,和无形衍生。有形衍生的包括传统物质文化遗产产生的IP,如大雁塔、兵马俑、城墙,无形衍生则是基于非遗类的戏曲和舞蹈等,如秦腔某个角色扮相的基础上设计转化而来的。或其原型来自于网文、影视、主播IP的某个人物等等。

最近我关注的主要有以下几点:第一是影视剧的文化IP。影视剧作为文化和产业价值双提升的加速器,首先其经典文化元素是基础,比如中国文化经典IP被反复挖掘,如《西游记》《封神系列》。其次,思想价值认同是成功转化的保障,《哪吒》贯穿着“我命由我不由天”的抗争精神,《庆余年》男主角带着现代世界的认知在古代逆袭。多国热映、山寨翻拍的网文作品体现出的品德、精神被海内外观众所共同认可。最后,影视、游戏的转化过程是文化IP赋能的绿色通道,遵循了Z时代人(生于1995后-2010年间,受网络和电子产品影响较大的一代人)自我探索、自我认同和自我实现的文化消费路径。

第二是网络文学如何实现内容为王。影视剧许多素材源自网络文学。中国网文、美国大片、日本动漫、韩国偶像剧被并称为“世界四大文化奇观”,网文已成为文化IP转化的重要素材来源之一。而其转化过程首先需要对玄幻、仙侠等海外流行网文进行中国文化元素的核心解析。其次还要融合魔幻、穿越、游戏等外来文学元素进行文化杂糅分析。最后才能解析出收到海内外欢迎的文化产品。

第三是主播成长、平台支持是实现文化传递、价值获利的共赢模式。互联网时代的长尾效应有助于延长文化IP的影响力。比如以李子柒为代表的爆款IP从古风美食博主到中华文化民间大使的转型路径。主播的直播经济模式,如B站、淘宝、微博、公众号等如何造就更多的中华文化代言人,打造共赢。

从以上讨论我们可以推展文化IP的外延,他可以是组合,比如黄浦区的南京路的IP集合概念,黄浦区有最“上海”味道的老码头、人民广场、外滩、思南路历史风貌展示,可以是一幅图、一句话、乃至一个场景,甚至截屏、网络热词,它也可以是有原型、有传统文化背景和故事作为依据,更可以是插画师、动漫师开发出来的,如各种表情包。

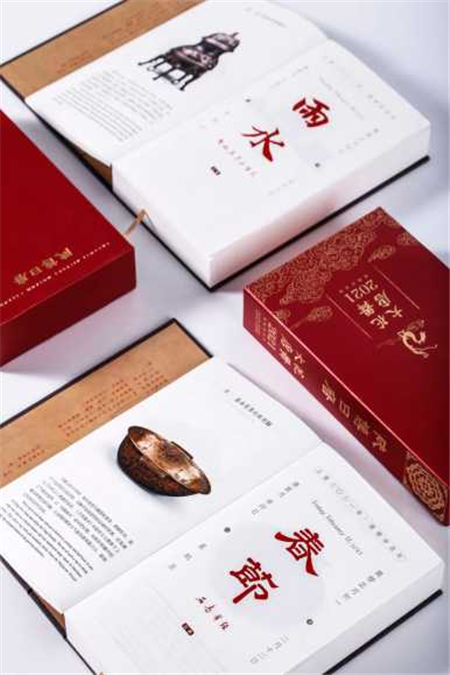

“十三潮宝”文创产品

《西部大开发》:各地都在打文化IP的牌子,为什么它在当代社会这么重要?它的作用和价值是怎样体现的?

王晨佳:为什么IP越来越热门,是因为文化产业在引领中国消费结构升级。消费随着收入提高,GDP增加而升级是符合普遍期待,也与社会演进逻辑相匹配。进而言之,随着居民可支配收入的提高,消费结构自然而然会升级。按照国际研究的规律,钱纳里(Chenery)1975年提出当人均GDP达3000美元时,文化消费支出应该占总消费支出的23%;人均GDP达到5000美元,文化消费将快速增长,这也是著名的钱纳里临界点。按照国际经验,我国收入在达到这两个标志性水平后,文化支出应该快速增加,消费理应更为迅速地实现升级,国内许多学者对于文化产业消费结构、消费升级进行了研究,表明我国消费结构会随着收入改善社会保障确立而升级。实证研究表明,文化需求与文化消费存在相关性,文化传播和文化消费的相关关系呈现出稳定和强度有限的特征。

根据著名的马斯洛需求层次理论,居于最底层的消费需求是对于衣食住行最基本需要,随着基本物质生活的满足,人的需求层次自然提升,逐渐向归属感、自我价值、自我体现的目标迈进。一般将衣食住行相关的归类为生存性消费,交通通信、文化娱乐教育等提升精神愉悦指数的消费划分为享受型消费。

我认为,这个消费价值提升要以文化资源转化赋能为抓手和切入,IP字面上是知识产权的意义,它一开始是一个法律词汇,随后其内涵不断升级,外延也不断扩大。它的法律意义和经济意义是息息相关的,著作权、影视作品版权、肖像权、商标权都属于这个范畴。举一个简单的例子,迪士尼的卡通形象授权的各种产品《冰雪奇缘》《米老鼠唐老鸭》,小朋友很熟悉的国产动画片里的卡通人物,熊大熊二、光头强形象授权的各种产品,它都是受法律保护的。也就是说,IP产生的流量,形成了客户渠道和受众人群,先有这个的加持,就具备类似于品牌粘性的效力,产品渠道和销路就有了一定保证。

更为重要的是,文化是民族创造力和凝聚力的重要源泉,传递着意识形态和价值观念,是和国家经济实力、军事实力同等重要的软实力。文化产业内化了最为受欢迎、最为消费者接受的文化基因,是文化观念和思想的载体和媒介。而文化资源进行产业转化的最重要途径就是文化IP的提炼和打造。

《西部大开发》:各地在打造文化IP中都有哪些成功经验?我们又要跟先进地区学习什么?

王晨佳:国内外都有很多好的经验值得借鉴,日本曾经利用“酷日本”流行文化(如各种动漫二次元IP) 提振经济景气;英国利用足球、电影(比如007系列)、时尚产业等树立经典英伦文化形象IP。国内长三角以抗州为中心的文创产业集群,集开发、委托、生产、制作的产业链条自主创作的IP, 比如种草表情包、一禅小和尚与无锅灵山大佛的合作,都是比较符合消费趋向的尝试。

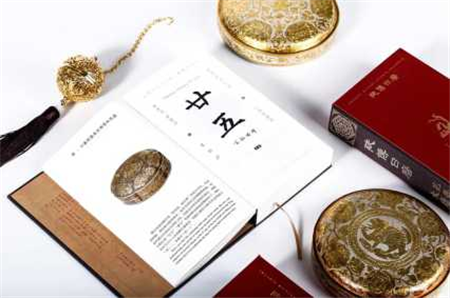

2021陕博日历·花舞大唐

在博物馆IP的开发方面,像“品源文华”赋能成功的案例亦有经验可循。众所周知大英博物馆是世界三大综合博物馆之一,拥有近800万件珍贵商品,是人类历史文明的结晶,也是现代艺术界、时尚界的灵感来源,将博物馆藏品与人们的潮流生活相结合,为合作商家和消费者开发和提供富有艺术气息、符合流行趋势的授权商品。具体来看,大英博物馆天猫旗舰店自7月上线以来。短短两个星期即冲上行业日销第一名。今年10月在上海召开的全国IP授权展览中打造了四个不同的博物主题沉浸式体验区,包括“安德森妙物工厂”“北裔的博物馆冲浪里”“爱厨丝灵感好奇柜”“巴比耶女享下午茶”,将最经典的博物主题进行场景化演绎,让观众们在参观精美主题陈列和拍照打卡的同时,了解学习到每个博物馆中有趣的故事和馆藏,拉近了高高在上的博物馆艺术与日常生活的距离,让艺术与生活亲密接触。再比如今年很流行的《乘风破浪的姐姐》, 与此同时进行商演和宣传对于流量提升就是很有效的手段,而同款配饰、服装的淘宝商铺都在热销,不止流行的综艺,热播的连续剧也有同样的效应。

以上是博物馆IP和综艺、剧集的场景化具体应用的案例,在此还想分享一个案例,就是最近讨论的比较热门的“唐诗”招牌,应该花落谁家?长安可以说是唐诗故乡,西安也成功打造了大唐芙蓉园、大唐不夜城等知名“唐”文化IP景区和文旅品牌。然而浙东唐诗之路的建设,从文、旅、政几方面相互配合,产业链全面构建方面有几条具备切实可操作性的做法,值得陕西借鉴:一是分工明确,省级建立工作专班、市级建立诗路区域一体化、县市区清单化管理。二是保障机制,给地给钱,浙江将浙东唐诗之路涉及的重大项目纳入省重大产业项目,按有关政策配套用地指标。鼓励利用存量工业、仓储用房发展文旅产业。设立20亿元诗路文化带建设专项资金。三是完善评价考核机制。将浙东唐诗之路建设纳入省推进“四大建设”考核内容,建立年度重点项目实施绩效评价制度。保护优先,加强对文化和自然遗产修缮保护的全过程监管。四是定期评选激励。进行诗路文化带建设先进市县评选,鼓励创新。

陕西历史博物馆与陕拾叁联名“虎符饼干”

《西部大开发》:陕西这方面应该如何加强?

王晨佳:我认为应先关注以下五方面问题:第一,文化创新不足,对于优秀文化内涵挖掘不深入;第二,文化产品结构单一,缺乏统一规划和设计;第三,产权意识薄弱,知识产权保护不力,开发欠乏,证券化渠道不畅;第四,传播手段单一,缺乏整体推广设计思路;第五,投融资不足,专业人才缺乏。

党的十九大报告指出:文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有民族的伟大复兴。在文化接受和文化认同的过程中进一步坚定文化自信,需要依托文化经济。文创作品作为文化传播的重要载体,一方面要体现和传达优秀的文化内容;另一方面用老百姓喜闻乐见的形式将抽象文化实现具象的呈现。文创的设计精神需要把握文化元素的精神内核,对我们的一些文化IP,比如壁画,需要将文化与美学元素进行提炼与加工,用现代文化传播的形式展现壁画的精髓。运用网络等媒介手段进行宣传,找准定位,打造品牌。利用网络时代的传播方式和手段,助力陕西文化全面对外开放。

中国社会在文化转型方面的一个总体趋向,就是在普遍满足温饱之后,开始追求幸福感和自我认同,更重视主观感受和精神生活、生活环境以及品位的提升。80后、90后、00后可以说是新中国建立以来,从未挨过饿的一批人。这一代人的觉醒、崛起,势必会对中国社会的未来产生很大影响。而且,由于互联网让我们的社会变得越来越扁平化,大众所接受的文化产品越来越相似,而年轻一代对创造新平台、消费新平台的需求越来越大。这个改变其实也是中国社会内在的新发展、新空间。地方文化元素IP化,吸引了85后、90后、00后“网生代”的注意力,并持续产生文化影响力,他们将会把更多时间投入在IP各种线上场景,最终在线下场景(深度体验)汇聚和消费。

“城墙味道”冰淇淋

陕西丰富悠久的历史遗存是毋庸置疑的。陕西作为中国历史上农耕文明的中心,在长期的生产、生活的发展过程中,特别重视父权和夫权,对于等级和人情十分看重,而对个人主义和私有产权的概念十分淡漠。加之地理位置处于内陆,特别是西安又是十三朝古都,受保守旧有思想的影响程度更甚。在改革开放的40年来受到市场经济洗礼的程度不高,产业发展依然呈现出资源主导性和制度主导性的特点。经济发展的路径依赖部分源于文化路径锁定,文化路径锁定又在影响经济的运行。比如保守的思维定势会使人们墨守成规,缺乏创新。路径依赖源于旧有观念趋向的自我强化,而观念更新、思路转换的替代成本往往是最高的,并且很难借助外力的因素,因而形成与经济发展配套的价值观体系道路十分漫长。文化企业治理结构缺乏相应的激励机制。省内部门形成的合力效应不足,“不敢想、不敢干、想了不敢干”。要从思想理念、产业转化、宣传推广、支持保障等方面,进行顶层安排到实践操作的全过程精心设计,开发原创性精品IP项目。

《西部大开发》:除了对传统文化元素的提炼,近些年,我们也看到“西安不倒翁小姐姐”为代表的网红天团、长沙茶颜悦色奶茶品牌这样新兴的城市文化IP的迅速崛起,带动了年轻人对一个城市的关注,这里面既有有心栽花的深耕,也有无心插柳的收获,这些变化,有互联网背景和文化消费时代的新规律。您认为以我们陕西为例,我们可以有哪些政策措施,推动文化IP的持续发展?

王晨佳:大力提倡文化产业的创新发展,提出要推进文化产业转型升级,推进文化科技创新,研发制定文化产业技术标准,提高技术装备水平,改造提升传统产业,培育发展新兴文化产业,这些都需要作为市场主体的企业去具体落实实施。但国内不少文化企业长期以来形成了依赖政策保护和财政支持,缺乏危机意识,建议在市场牵引驱动下,真正了解文创市场的买单者,也就是年轻人的消费品味和兴趣喜好。

信息时代高科技传播手段,人工智能的文物展陈、文化阐释手段,极大降低了文化开放交流的交易成本,也在重塑打造现代的文化消费模式。抖音、快手、bilibili这样的新兴媒体和共享平台,令年轻一代,也就是文化消费主力军的群体非常受用。要重视不同的圈层文化载体,借用小红书、盲盒这种销售渠道方式让传统文化走入年轻人的生活。从顶层设计来说,需要进一步形成文化产业市场化和投资机制,引入海外的企业投资、私人投资等基金运作模式,丰富陕西文化产业投入渠道,形成多元化的投资主体,加强引进民间资金和国外资金的能力。更需要从建设文化软实力和国家文化策略方面进行系统性、战略性的设计。

信息时代高科技传播手段,人工智能的文物展陈、文化阐释手段,极大降低了文化开放交流的交易成本,也在重塑打造现代的文化消费模式。抖音、快手、bilibili这样的新兴媒体和共享平台,令年轻一代,也就是文化消费主力军的群体非常受用。要重视不同的圈层文化载体,借用小红书、盲盒这种销售渠道方式让传统文化走入年轻人的生活。从顶层设计来说,需要进一步形成文化产业市场化和投资机制,引入海外的企业投资、私人投资等基金运作模式,丰富陕西文化产业投入渠道,形成多元化的投资主体,加强引进民间资金和国外资金的能力。更需要从建设文化软实力和国家文化策略方面进行系统性、战略性的设计。

“唐妞”系列文创产品

十三朝古都西安在文化休闲旅游、民间美术等文化产业领域具有毋庸置疑的资源条件和市场潜力,具有明显的比较优势和可以预期的经济效益。在合理开发利用和整合文化资源的基础上,重点发展传媒出版、文化旅游、戏曲产业、工艺美术和文博会展等优势产业。根据实际情况和充分调研进行重点文化产业布局;有计划地组织、引导有规模有影响力的对外文化交流活动, 比如国际文化节、 “一带一路” 文化博览会。优化文化企业“走出去”和“引进来”的外部环境。打造国内外文化基地建设, 比如利用文化贸易优势资源, 广泛开展跨境电子商务试点,有机盘活资源,降低交易成本,减少交通、气候等不利因素的影响。

更为重要的是,要出台或完善一系列与文化产业发展配套的知识产权、 专利法、文物保护法等法律法规。文化产业有别于其他产业的另一个特点是其巨大的无形资产, 知识产权保护在文化产业发展中发挥不可或缺的重要作用。在创意、思路形成、成熟、产品化的不同阶段, 如果没有全面整套的知识产权法律保驾护航, 被模仿、被侵权的风险非常大, 不利于文化产业的长期成长。而网上文学作品版权交易, 影视剧本改编权、专利许可权等其他文化创意产业的重要方面,同样需要法规保护。(文/陈宇宏)

返回顶部