赤牛坬,黄土地上的“世外桃源”

2022-12-07 17:53:01

来源:西部大开发杂志

初冬的早晨,阳光洒在陕北的山峦间,映照着一排排的窑洞。这些窑洞统一为砖红色,一排连着一排,层层递进中显得别有韵味。这不是普普通通农户家的窑洞,而是隐藏在榆林市佳县赤牛坬村的陕北首家乡村博物馆。

在村口,一头巨大的“赤牛”雕塑昂首而立,向世人诉说着赤牛坬村欣欣向荣的生活变迁。

一台由群众排练的大戏《高高山上一头牛》吸引着八方宾朋,陕北劳动人民的美尽在其中……

这就是全国“四大枣乡”之一的赤牛坬村,一个坐落于陕北黄土高原的诗意乡村、美丽乡村、旅游乡村,被誉为黄土地上的“世外桃源”。

11月5日,央视大型文旅探访节目《山水间的家》用40多分钟讲述了这个村的故事,并称其“守住文化根脉,做好旅游文章,真正走上了脱贫致富奔小康的康庄大道。”

今天,我们走进这个昔日的贫困村——赤牛坬村,看看该村是如何走出一条从“空壳”变“富巢”的乡村振兴之路。

人人动手,建起一座了不起的村级博物馆

赤牛坬村位于榆林市佳县城南40公里的黄河近岸,四面环山,枣林层叠,村里的明清古宅,错落有致,绿树掩映,步步入景,被誉为“中国美丽乡村创建示范村”“中国乡村旅游模范村”“首批全国乡村旅游重点村”“全国文明村”。

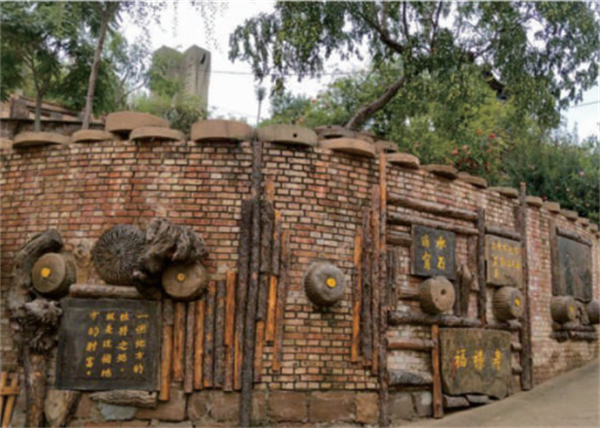

远远望去,吸引人的不仅是那满山的枣树,还有那一排排错落有致的窑洞,声名远扬的陕北首家村办民俗博物馆列队其中,很是雄伟壮观。

博物馆设有灯盏馆、工匠器械馆、度量衡馆、红枣博览馆、传统饮食博览馆、五谷杂粮馆等10个展馆,共有展厅展室68间、展品15万余件,完整地再现了部分陕北农村生产生活场景,全面展现了陕北农民原生态的生活方式和源远流长的陕北黄土文化。

“当时村里有一些窑洞废弃了,我们就想着把这些窑洞修一修,把老百姓家里不用的锄头、镰刀、煤油灯等老物件收集起来,整理、修复后进行分类整理,建一座自己的博物馆。”

村里的博物馆讲解员高思茂说,博物馆内的展品,大都是赤牛坬村民及周边村民送来的旧生活用品,每一件都是村民日常生活的见证和最亲密伙伴。虽然没有什么历史悠久的宝物,但却可以留下来,讲给下一代、再下一代听。

“对于这些封存在博物馆里的藏品,实际上是一种念想”。它的存在带着老百姓生活的温度,更代表着老百姓对未来生活的一种向往,弥足珍贵。随着人们生活的变迁,老物件在博物馆里找到了新的归宿,被赋予了新的使命。作为非物质文化遗产,每一件藏品都展示着黄河流域农业发展历程、农耕文明进程,承载着黄土地儿女的最初记忆。

人人参与,上演一台乡村美好生活的大戏

如果说民俗博物馆里收藏的是赤牛坬村的历史记忆,那么实景演出《高高山上一头牛》则再现了赤牛坬村村民对美好生活的向往。

你瞧,村民换上演出服,大婶们坐在窑洞前晒着太阳,拾掇着红枣;大爷们扛着锄头,相伴去地里劳作;黄牛儿拉着石磨,在赶牛人的鞭声中哞哞叫着;姑娘们架着纺车,捻着线团;小伙子们喊着吆喝声,上演着打夯的劳作画面;小孩子们嬉戏打闹、几只母鸡、几只小狗在人群中穿梭……这些场景不反映的正好是赤牛坬村的日常生活吗?

“扛起锄头是农民,放下锄头是演员。”这是赤牛坬村充分挖掘当地文化潜力,大力发展旅游产业所打造的一台大型生态农民实景剧。打夯、碾碾子、纺线、耕地播种等劳作场景在舞台上体现得淋漓尽致。这些身穿陕北传统服饰、头戴传统羊肚巾的淳朴村民们将自己生活本来的模样呈现在了舞台之上,彰显了赤牛坬村人的良好精神风貌。

“这台演出都是我们自编自演的,演员最大的已经91岁,最小的仅有六七岁。”说起这部剧,高思茂兴致勃勃。他说,当时我们想出这个演出可真是不容易,村民谁也不愿意上舞台,嫌丢人呢。为此,他和村委会领导班子挨家挨户做工作,不停地劝说,费劲了心思,最后才让村民们走上了舞台,就连他的老伴也加入到了演出当中。

据了解,这台演出是由村里150余名老农民为演员,充分挖掘文化潜力,将村落变舞台、农具变道具、农民变演员。现在村民参与演出,一场能挣25元钱,不仅让村子里的文化氛围更浓了,也增加了村民的收入,还带动了当地的旅游发展。自2016年8月开演以来,已成功演出680多场,吸引了来自山西、内蒙古、宁夏、榆林、延安等地游客前来观光,2021年游客量达50万余人次,直接创收800万余元。

随着舞台剧的闪亮登场,村里人一提起演出就乐乐呵呵,赤牛坬村人过上了老一辈想都不敢想的生活。

“未来我们初步构思从上午10时到晚上8时,不同时间、不同地点都安排有不同的演出,每次都是村民演绎自己的生活。”赤牛坬村支部书记高根强向记者诉说着自己的想法,他说,我们想充分挖掘陕北的农耕文化,排演一台“万家灯火”的晚会,让所有的村民都参与进来,相信赤牛坬村的夜晚一定是最亮的。

乡村振兴,赤牛坬村如何来实现

赤牛坬村如一匹“黑马”跃入人们的眼前,成为享誉西北乃至全国的乡村旅游示范村,但它的发展并不是一蹴而就的。

“我们村之前没有什么交通工具,去镇上只能靠步行。后来才慢慢有了自行车、摩托车,直至现在基本上家家户户都有了小轿车,可以说发生了翻天覆地的变化。”谈起村子的发展,高根强说,陕北地区早些年主要是靠天吃饭,村民靠种小米、红豆、土豆以及外出务工来养家糊口。长期以来,由于自然条件的限制,资源的匮乏,加上村民思想观念的落后,使得全村人均年收入长期徘徊在3000-5000元之间,生活极其困难。

后来经过村党支部、村委会因地制宜、审时度势,全村确定了建设“红枣名村、旅游新村、美丽乡村”的新目标,经过五六年的实践和探索,村里的村容村貌得以改善,以乡村旅游为龙头的产业一年比一年兴旺,以农耕文化为主的传统文化得到了很好的保护传承,农民每年人均收入跃升到了1.5万元左右。

“现在这个村子与以前相比简直一个天上一个地下,光我们一家一年就有4份收入,主要是靠卖红枣、农特产品的,老伴演出的收入,博物馆讲解员的工资,再就是还可以拿到村里的分红。”高思茂对于现在的生活很是满足,他和全家人各自为阵,经营着自己的小日子。

“现在不是农民有一点收入就叫振兴,我们现在考虑最多的问题就是,如何让乡村振兴起来?谁来振兴?怎么振兴?为什么要振兴?”

虽然村子发生了很大的改变,声名鹊起,但作为当家人,高根强并不满足。作为一名80后的基层工作者,他提出的几连问不禁引发了人们更多的思考。

在确立了村子以农耕文化旅游业为龙头的“红枣名村、旅游新村、美丽乡村”发展目标的基础上,村委会邀请设计院人员编制了赤牛坬新农村建设总体规划;以农耕文化为主题的乡村旅游发展规划;以陕北窑洞为主要建筑形制的村落改造建设拓展计划;以2100亩红枣林为主的生态经济发展规划;以农耕老物件为主的农耕民俗博物馆规划以及村内道路规划体系等。

如今村子道路得以改善、村民饮用水得以解决、“看病不出村、看病还便宜”的愿望得以实现,还新建了中老年活动中心、农家书屋以及多功能服务厅、文化广场等,基础设施和综合服务显著提高。

尤其是在发展乡村旅游方面,除了民俗博物馆、舞台剧的打造外,还开发了一系列农耕体验游乐项目,策划了“赤牛坬过大年”等活动,建造了陕北最具特色的窑洞景观“牛嶺山寨窑洞布达拉宫”和“高岵庄园景区”“金牛卧山谷”等民俗客栈。人类几千年的穴居文化、窑洞文化的变迁史得到了充分的展示,也成为赤牛坬乡村旅游的主要看点,慕名而来的游客逐年增多。

此外,为了增强集体和农村收入,赤牛坬村还发展多种合作经济组织,如成立旅游公司,采取集体引领、农村入股的方式,专业承包运营村里的博物馆和其他旅游资源;成立了红枣、手工挂面、养羊等各种合作社,采取“公司+农户”的方式发展集体经济和个体经济;组建了农产品加工销售中心,专门销售村里的枣糕、小杂粮等农副产品;规划了专门的商贸区、游乐区等,目前入驻50余家商户;拓展旅游衍生产业,建立写生创作基地、乡愁记忆体验基地等。

目前,赤牛坬村可以说村内无闲人、人人有事做,基本达到一人一技、一家一业的良好效果,逐步形成了以农民群众为主体,公司企业和村集体经济组织共同参与推动的新型产业格局。

与此同时,还制定了《村规民约》,设立了“赤牛坬党校、农民学校、道德讲堂、研学基地”等四位一体大讲堂,新建全域性村内文化墙,修建“红白喜事堂”,举行“五好家庭”评选等活动,从多个方面加强赤牛坬村的道德新风。

美好生活的梦想,要靠每一个人来实现

赤牛坬村353户1008名村民并没有因为现在的风生水起而就此满足。村委会班子认为,如今它的发展治理仅仅是一个良好的开始,建设一个产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村是他们下一步要追寻的梦。

“我们村现在有一个民俗博物馆,下一步想把它打造成为一个博物村,我相信这在全国是没有的。”高根强认为,生活富裕了精神不富裕,这不是乡村振兴。村子要发展,群众生活要富裕,精神层次更要提高,为此就要围绕农村文化,不断增强群众的精神素养,这样村子才能发展起来,才会有特色。

谈及如何继续推动整村的振兴之路,高根强胸有成竹地谈道,首先围绕我们村这62座山头的6平方公里土地进行整合流转,推进一二三产融合发展,走田园综合体发展的路子,计划建设“十里红枣大观园”和“赤牛坬花果山”。其次是将全村280家农家小院进行个性化的艺术打造,实现家家户户都能实现吃住行旅一体发展。再次是想以“陕北洞天”为题,打造900米长陕北文化博物洞,将陕北24个县区的特色文化一洞尽收。还计划建设牛角形的民俗一条街,既是小吃一条街,又是陕北24县区特色农副产品展销区。最后,以赤牛坬村为引领,带动周边十几个乡村特色互补、共同发展,建立新型全域旅游示范区,最大限度地释放赤牛坬的影响带动能力,实现以点串线,以线扩面,一方富裕,多方共享。

这个想法不可谓不宏大,高根强认为,只要人人参与进来,我们的乡村振兴,我们美好生活的向往就一定能实现。

从“空壳”到“富巢”,赤牛坬村始终走在追梦的路上。“我想我的未来不是梦”,这个梦不是一个人的梦,更不是一个村的梦,而是所有乡村的一条振兴路。

“牧童骑黄牛,歌声振林樾。”夕阳西下,赤牛坬村“万家灯火”的大舞台才刚刚搭起。灯火通明处,村民们才开始欢聚一堂,载歌载舞……

(文/《西部大开发》杂志记者 张静)

(文/《西部大开发》杂志记者 张静)

返回顶部