构建中药材产业链 走乡村振兴特色路——商州区中药材产业高质量发展综述

2023-09-19 15:25:50

来源:西部决策网

西部决策网讯 地处秦岭深处,气候温润,草木繁茂,中草药是大山馈赠给商州的特色资源。据调查,商州区境内中药材种类多达 50余种,桔梗、黄芩、连翘、五味子、金银花、柴胡、丹参、山茱萸和天麻等具有鲜明的商州道地特性,其中,商洛丹参获国家地理标志保护产品。

商州区林业局长屈雪鹏陪同陕西省农业厅领导在沙河子镇中药材合作社调研中药材

十四五以来,商洛市商州区委、区政府立足资源禀赋,做强特色优势,将中药材作为助力地方经济、促进农民增收的主导产业来抓,成立中药材产业发展工作领导小组,制定发展规划,确定发展目标,着力推动以连翘、丹参、桔梗、黄芩、五味子、牡丹、山茱萸、金银花、菌药、黄姜等“十大商药”为主的传统中药材产业持续健康发展。

从零星种植到区域化推进,数年间,中药材产业在商洛大地已成星火燎原之势,发展势头强劲,市场前景大好,初步形成育苗、种植、粗加工、精深加工、销售于一体的产业体系,实现中药材产业全链条发展,为区域经济发展、乡村振兴注入新的生机与活力。

科学布局 打造道地药材板块

初秋时节,商州区夜村镇李河滩村的坡塬上,中药材柴胡尚在花期,星星点点的黄色小花开成一片,煞是好看。

村支书王刚说,最早当地人并不知晓药材的经济价值,山上到处是野生中草药,却没人搞人工种植。直到2000年前后,有2个村民从山上挖了野生柴胡、黄芩拿回家试种,“没想到一试就成了,这才引进更多的药材品种,开始大面积种植。”

商州区林特产业发展中心干部下乡指导中药材生产

代建卫就是那时发展起来的种药大户,一开始,他在6、7亩地里全种下黄芩,但黄芩难以采挖,山坡地不适合机械作业,人工采挖又太费事,不仅工钱贵,也叫不下人,相比较,柴胡用手一拽就出来了,省工省事,发现了这一点,他适时调整了柴胡和黄芩的种植比例。尝到种药的甜头,代建卫又贩起了药材,十多年间,逐渐积累了稳定的客户群,产品远销亳州、安国等地。

如今,李河滩村492户1663人,基本家家种药,全村利用山林地种植柴胡、黄芩、连翘、桔梗等药材达3000多亩。村支书王刚介绍,目前,全村有5个中药材合作社,8个药材收购门市部,和陕西新雨丹中药材生物科技有限公司等药企建立了长期合作关系。

李河滩村中药材产业只是商州区着力打造道地药材板块的一个生动例证。三岔河自古以来盛产野连翘,2022年初,商州区十大开工项目之一的三岔河流域万亩连翘上山入林项目启动,作为省级乡村振兴示范镇的三岔河镇成为先行试点。

三岔河镇林业分站站长南永文告诉记者,去年春季,商州区林业局为三岔河镇8个村及麻街镇的3个村免费发放连翘苗120多万株,并安派技术人员现场指导,在沿线的荒山林地、地楞地坎上插空栽植,算上2018年、2020年实施退耕还林政策栽下的3000多亩连翘,该流域连翘种植面积高达一万八千多亩。

“今年连翘价特别好,一斤鲜的卖32元,有村民上山采摘野生连翘,听说卖了两三万元。”在规模化栽植连翘的同时,今年4月份,商州区林业局又从东北运来优质的五味子种苗,在三岔河镇三星、闫坪、三岔河社区栽种3200亩。“平时,经常有大学、药企、相关部门的专家和科技特派员下乡指导技术,10月份,镇上也将组织农技人员对连翘进行科管,以保障万亩连翘见成效。”南永文说。

近年来,商州区委、区政府充分考虑道地药材生长习性和种植传统,因地制宜确定重点发展品种,规划了八大品种优良、区域特色明显的道地药材板块:北宽坪镇的桔梗、苍术、金银花板块;夜村镇的桔梗、黄芩、柴胡板块;沙河子镇的桔梗、黄芩板块;大荆镇、腰市镇的苦参、连翘、山茱萸版块;牧护关镇的白芨、葛根、连翘板块;三岔河、麻街镇的“万亩连翘”及五味子板块;杨峪河镇、杨斜镇、黑山镇的猪苓、天麻、五味子板块。

据商州区林特产业发展中心主任王建军介绍,截至目前,中药材产业已覆盖全区18个镇办、30 多个重点村,种植面积突破 25.423 万亩,年产中药材 11.234万吨,产值达到 15.64 亿元,全区发展中药材种植万亩镇 2 个,区级中药材规范化种植基地 1 个。

品质升级 探索多样化种植模式

“让药回归山林,让药回归自然。”很难想象,这句话是商州区大赵峪街办罗村一个药农所说。

这个药农名叫田福民,和一般的药农相比,他不仅种药,还花费数十年苦心钻研各类野生药材的生长环境和特性,探索仿野生种植模式。田福民告诉记者,他几次参加职业农民培训,授课老师都会强调药材农药残留超标的危害,“药材好,药才好。吃了这种药材,也许治好了原本的病,但也对人体、对土壤造成了一定的危害。”

初秋时节,夜村镇李河滩村的坡塬上,柴胡地里一片金黄

何谓仿野生种植?田福民解释道,就是不打农药,不用化肥,适时除草。“有些草也是药,与种植的药材有互生互补的作用。比如桔梗地里爱长白茅根,白茅根根系深,不好除掉,留在地里反而能保持地皮湿润,遮荫挡阳,避免积水,减少病虫害。”田福民说,对这类种植方式,有人不认同,说是地荒了。其实不然,除了生长年限有些长,产量有些低,仿野生种植不仅节省人力和成本,最重要的是提升了药材的品质和疗效,从长远来看,不与虫草为敌,不与良田争地,最终达到生态平衡。

这套理论也被田福民用在了实践中。在他家的后山上,分块种着桔梗、黄芩、苍术、苦参、黄精、柴胡、丹参等二三十种中药,面积大不,长出的药材却深受市场青睐,很多高校、药企的专家慕名前来考察、采样,9月1日采访时,记者就碰到陕西师范大学的李明珠教授带学生来采挖丹参做课题研究。

“北京同仁堂的专家多次来基地考察,对商洛的生态和地理环境非常满意,特别肯定了这种仿野生种植模式。”田福民说,今年,北京同仁堂海南控股有限公司跟他签订了长期的购销协议,这让他倍受鼓舞,接下来还想研究旋覆花、射干、白头翁等野生药材的繁育方法。

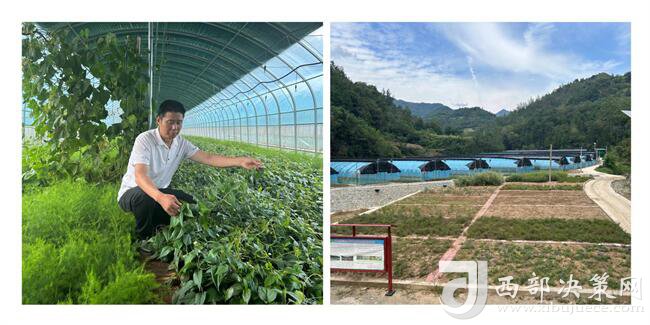

大赵峪街办刘河村的中药材育苗基地

这些年,商州区各地的药农还先后摸索出玉米套种柴胡、芝麻套种黄芩等多样化的种植模式,这也是在掌握药材的药性后,选择的最适宜药材生长且一地多用的科学种植方法。“在政府的引导下,不少药农意识到了规范化种植的重要性,像过去黄芩三年一挖,现在改成四年一挖,就是为了保证药材的品质。”田福民说。

商州区林特产业发展中心副主任崔晓涛告诉记者,今年以来,全区大力倡导发展“有机中药材”,加强对野生中药材的保护,推广中药材无公害标准化种植,保障从这里产出的药安全、有效、稳定、可控,实现中药材产业绿色健康可持续发展。

延伸链条 提升中药材产业附加值

在进行产业聚集和规模扩张的同时,商州区中药材产业开始步入标准化育苗、现代化仓储、精深化加工、信息化交易的新发展阶段。

走进商州区大赵峪街办刘河村的中药材育苗基地,13个现代化大棚依次排开,进入其中一棚,绿意扑面而来,天麦冬和五味子种苗长势喜人,空中飘散着淡淡的药香。

据刘河村村支书刘三友介绍,2021年以来,村上共争取140多万元的项目资金,治理了水毁河堤,拓宽了产业路,修建了这13个大棚,配套保温、喷淋、排水等设施。去年,刘河村将育苗基地租给脱贫户陈侃处、刘都恨,每年承包费5万元。

种药土专家田福民向记者展示他仿野生种植的黄芩

“你看,棚里的这些土都是从河南运回来的。”陈侃处说,育苗是个精细活,得考虑到土壤、温度、湿度方方面面的因素,目前,基地有20多种药苗,主要通过淘宝、拼多多等平台销售,在市场上供不应求,年可增收40多万元,为30多户群众提供了就业岗位。

刘河村半山半川,素有种药的传统,自育苗基地建成后,就走上了一条绿色循环的发展路子。“目前,我们正在培育野菊花和艾叶苗,计划分发给群众在房前屋后和路边种植。”刘三友说,目前,全村中药材种植面积达1200亩,其中,桔梗因品质优良远销到南韩成为健康食材。

近日,商州区沙河子镇柿园子村野山生态药材种植合作社内车来车往,一袋袋打包好的药材从这里被运往全国各地。“9月1日当天,河北的药贩就拉走了10吨酸枣。”负责人邵小龙说。

该合作社成立于2014年,建有仓库,购置了烘干设备、切药机等,邵小龙说,他们常年收购本地中药材,并进行分级、清洗、切片等初级加工,主要对接北京同仁堂、杨子江药业、神威药业、以岭药业等知名药企。目前,合作社年销售额达9000多万元,带动就业3000多人次,辐射周边20多个村,带动种植户2000多户,户均增收3万元。

这两天,商州区牧护关镇韩峪川村的朱志永也是忙得马不停蹄。“天天有车来拉货,这边拉走那边还得补货。”

7年前,朱志永以小微企业的形式成立了林联生物科技有限公司,主要从事中草药种植、收购、加工、销售业务,安排了一批脱贫户、移民搬迁户进厂务工,通过订单农业带动群众种植中药材1200余亩,2018年荣获“全国百家农产品优质基地”。

此外,陕西香菊药业集团、陕西森弗天然制品有限公司、陕西康城药业股份有限公司、陕西笃诚医药科技有限公司等知名药企相继落户,形成商州区生物医药产业链条构架中的核心。目前,商州区有药业合作社 78 家,药材产销加工小微企业 2 家,生物医药企业8 家,较大的医药生产企业 5 家。(供稿:肖云 崔晓涛)

返回顶部