文化密码本中的“火基因”

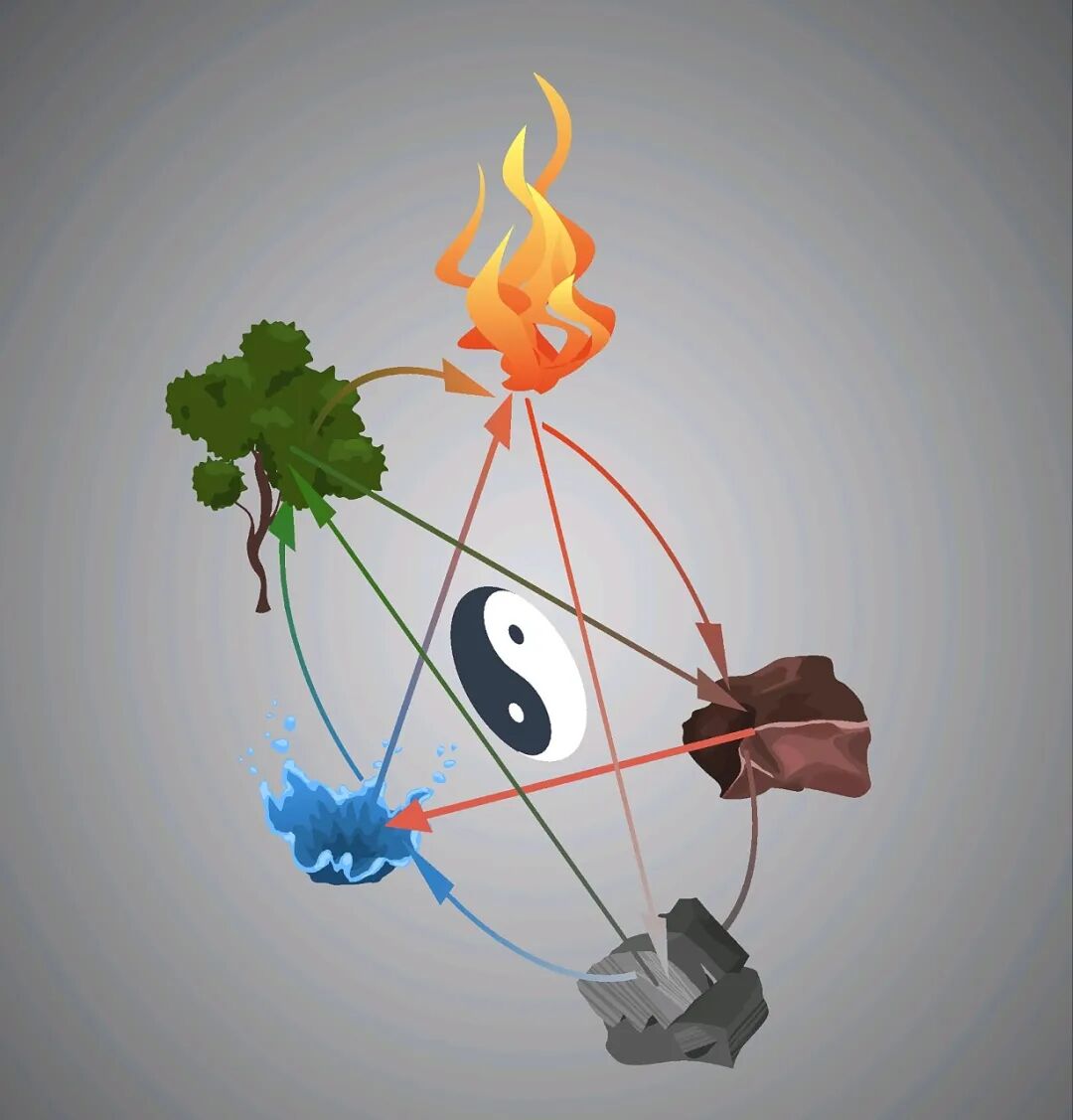

在中华文化密码本中,“火”是4号文化基因的名称。“天基因”立秩序之纲,“地基因”承根基之重,“水基因”润生机之脉,“雷基因”赋变革之力,“风基因”通融通之路,而“火基因”既是文明进程的催化剂,也是动态平衡的调和剂。无“火”催化,“天”之秩序易成冰冷规条,“地”之根基会陷沉寂稳固,“水”之流动难有突破动能;无“火”调和,“雷”之变革易生失控破坏,“风”之融通会失凝聚核心。这“文明火候”以火焰为笔、分寸为墨书写文明史诗——其编码始于驱散幽暗、属阳属刚的光明性,生发出熟食造器、含阴含柔的滋养性,升华为维系文明的传承性,最高智慧在统御三者的辩证性,达成阴阳刚柔的动态统一,四者共构“以火兴文明,以候定乾坤”的独特密码。

“火基因”始终是“文明火候”的精神内核:如旭日东升驱散混沌却不灼人,如炉火灼灼聚拢人气却不酷热,如薪火相传延续文脉却不僵化。它自钻木取火的微光诞生,烙印于仰韶文化彩陶盆的火纹,淬炼于《周易》离卦的爻辞智慧,流转于商周青铜鼎的火焰纹饰,最终传承为当代奥运火炬、抗疫精神等精神图腾。殷墟甲骨上状如火苗的“火”字、青铜饕餮纹旁跳跃的火焰、敦煌壁画中照亮幽暗的佛光心灯,这些镌刻火韵的符号,正是这组基因最炽热的“文化符码”。

一、源流:从取火到敬火的基因跃迁

“火基因”的原始编码,藏在先民对火“可控而不可尽控”的双重体验里。仰韶文化彩陶盆上盘旋的火焰纹,将火“驱散黑暗、带来生机”的特质刻进民族记忆。先民经钻木取火的反复尝试掌握生火之术,火成了可依赖的生存工具——烤熟食物、驱赶野兽,助人类脱离蒙昧;可山火肆虐、灶火失控又常带来毁灭,火的威力远超人力掌控。正是这份“可控性”与“神秘性”的张力,让对“火之度”的探索从技术层面的生火控火,自然走向精神与哲学层面的理解顺应,这便是这组基因最初的序列。

至迟在新石器时代晚期,红山文化祭坛燎祭、良渚文化玉琮祭祀将火制度化使用,“火基因”正式开启从“生存工具”向“精神图腾”的跃迁,且路径差异鲜明:红山文化“燎祭”以堆柴明火直抵苍穹,借火焰升腾实现“人神沟通”,火是“通天的媒介”;良渚文化将火与玉琮“方与圆”结合,祭火需循玉琮层级礼序,火是“礼序的载体”——前者重“神性连接”,后者重“人间秩序”,恰印证“火基因”精神化的多元走向。

到商周时期,这一过程趋于成熟体系:青铜器饕餮纹常以火焰纹为陪衬,祭祀中烛火成“通神”核心媒介——烛火需明暗适度,过亮则喧嚣冲淡庄严,过暗则失光难显敬重;香火需多寡得宜,过盛则烟气扰人静心,过疏则显怠慢先祖。这正是“文明火候”在精神领域的完整显现。《周易》离卦的诞生,更让“火基因”完成从“具象感知”到“哲学抽象”的升华:“明两作,离”诠释“光明相继且不失分寸”的传承逻辑,如日月交替不绝却不灼万物;“黄离,元吉”的爻辞点明“明丽不炽烈”的核心,将火的“度”与传承性深刻进文明肌理。

此后,这组基因在历史长河中持续生长。春秋战国时,孔子周游列国“播撒思想之火”,以“仁者爱人”照亮礼崩乐坏的乱世,却守“温而厉,威而不猛”的分寸,不疾言厉色亦不软弱妥协;汉代设太学“点燃教化之火”,以官学将知识之光普照寒门,坚持“量才而取”,不贪规模重质量;唐代“贞观之治”如朝阳初升,以开明政策驱散魏晋分裂阴霾,律法之“刚”如火焰约束行为,仁政之“柔”如火焰抚慰人心,二者并济是政治“火候”的完美体现;宋代“重文轻武”如“调火控温”,以文抑武防军事暴政,设“义仓制度”如“添柴保温”,让富户接济贫者;明代郑和下西洋,携“文明之火”远航,不以武力“灼人”,而以瓷器、丝绸的璀璨之光“温润”待人。当代“抗疫精神”中,万众一心的奉献之光与科学防控、精准施策的“度”,正是“火基因”光明性与辩证性在新时代的集体人格展现。

二、哲思:从离卦到火候的秩序构建

当对火的敬畏沉淀为文明共识,那些刻在彩陶、铸于青铜、写进卦辞的“火认知”,便升华为穿透时空的哲学编码——核心正是对“阴阳平衡”“刚柔相济”的极致践行。

《周易》离卦立其纲领:“明两作,离”是火光明性与传承性的具象表达,如日月交替、薪火相传,光明永续;“黄离,元吉”是火辩证性的核心——光明性属阳属刚,能驱散幽暗、立方向;滋养性含阴含柔,能育生机、聚人心;“黄离”之“吉”,正在于精准拿捏阴阳刚柔,达成“明丽不炽烈”的动态平衡。“大人以继明照于四方”的注解,更将火的智慧化为人生准则:君子当如火焰,以光明照亮他人前路,显阳刚之质;以分寸掌控自身温度,藏阴柔之度,既续先人智慧之光,又不偏执极端。

在儒家思想中,“火”与“礼”深相关联。《尚书·洪范》载“火曰炎上”,其“炎上”之性本含升腾、光明且不失分寸的特质——如火焰向上却不肆意蔓延,恰与“礼”的规范有序契合。故儒家将“礼”的本质视作“文明的火候”。孔子提“克己复礼为仁”,无论是祭祀时的烛火摆放、宴饮时的酒温调控,还是人际交往的言行尺度,皆以规范“火候”调和人情,避“过”(阳刚过盛)与“不及”(阴柔不足);《大学》“大学之道,在明明德”,将火的光明性内化为个体心性追求,更强调“明明德”需循“循序渐进”的“火候”——如点火先引柴(阴柔铺垫)、再添薪(阳刚发力),不可急于求成;孟子以“若火之始然,泉之始达”喻善念生长,点出善念如星火,需“适度呵护”的“火候”——过急逼迫(阳刚过盛)则善念灭,过放任(阴柔不足)则善念弱。

道家深谙“火候”的辩证。老子“和其光,同其尘”,看似谈“光”,实则点明真光明非炽烈排幽暗(阳刚独霸),而是与光尘相融(阴阳共生),如炉火温暖不刺眼——这是“葆光”的智慧,内含光明不外露,不与他人争辉,方能让光热长久;庄子“日月出矣,而爝火不息,其于光也,不亦难乎”,则揭“光明有层级,火候有大小”的哲理:个人微光(阴柔之小)虽可贵,不必与天地大光(阳刚之大)相争,如星火汇入星河,各在其“火候”中发力,方成真明照。

佛家将“火”化为“智慧之光”,尤重“内心火候”的修炼。“佛光”如火焰驱散“无明”(愚昧)却无灼伤之痛,恰是“文明火候”对“度”的精准拿捏;“传灯法会”不只是光明传承的仪式,更强调“心灯内明”需以“戒、定、慧”调和“火候”——“戒”如控火防燃,以阴柔约束内心贪欲杂念;“定”如稳火不晃,求阴阳平衡让内心平静;“慧”如明火照亮,凭阳刚突破看透本质。六祖慧能“一灯能除千年暗,一智能灭万年愚”的偈语,将火的光明性与“顿悟”相连,暗合“火候到则豁然开朗”的规律——内心“火候”修炼到位,智慧之光自能瞬间驱散千年愚昧。

三、治国:以火为鉴的古今实践

“火基因”编译的治国逻辑,核心在“明候”二字——借光明辨方向,循火候定分寸。 先民早悟此智慧:商代祭祀精准控制烛火与香火,是“以火为鉴”的初显——借火焰“明察且适度”的意象,传统治者“洞察民情又守中道”的理念;周代《周易》离卦“大人以继明照于四方”的训诫,更将此逻辑提炼为治国准则:君主当如火焰,续先代光明之政(阳刚传承),以“火候”控施政分寸(阴柔调和)。

这智慧在历史中不断践行。春秋战国时,管仲在齐国“举火求贤”,如燃灯寻路破身份壁垒,让有识之士趋光汇聚,显光明性的阳刚,却坚持“量才录用”不盲目扩招;同时推“轻徭薄赋”,如炉火暖民,显滋养性的阴柔,不过度征税亦不空国库,终成齐国霸业。汉代“文景之治”后,汉武帝“设太学、置五经博士”,如点火传薪立儒家学说,显传承性的阳刚,“罢黜百家,独尊儒术”亦有分寸,以儒家为核心却不赶尽其他学派,为思想留弹性空间(阴柔)。唐代“贞观之治”,李世民以“兼听则明”广开言路,驱朝堂幽暗显光明性(阳刚),又“宽猛相济”,以律法约束与休养生息并行,显辩证性的阴阳平衡。宋代“义仓制度”如“邻里调火”,让富户接济贫者显滋养性(阴柔),却强调“自愿适度”不强制摊派,以社群火候平衡补官方治理缝隙(阳刚)。

四、心性:以火为镜的生命心法

“治大国若烹小鲜”,国家的“文明火候”与个体的“火候心法”本是同构——君主调控政令宽猛、国家掌发展节奏,与个人握情绪起伏、处人际亲疏,循的是同一套“度”的智慧。对每个现代人而言,“火基因”便是调控内心、温暖他人的“火候心法”。

以“明”破“暗”,守“度”不偏。火的光明性属阳属刚,如内心灯塔驱散迷茫,却需以阴阳平衡的辩证性把握“火候”。面对人生选择,不随波逐流,当如火焰照前路般审内心需求与未来方向(阳刚),又在“可为与不可为”间守分寸(阴柔),这是离卦“黄离,元吉”的鲜活实践。

以“暖”聚“心”,控“温”不灼。火的滋养性含阴含柔,如人际暖流拉近距离,关键在“火候”拿捏。与人相处,不冷漠疏离,当如炉火聚人般释善意(阴柔),又不“热情过度”让人窒息(阳刚克制),如星火适度发光发热,这是“火基因”最柔软的力量。

以“传”续“脉”,持“恒”不熄。火的传承性含阴阳共生,如精神接力续价值,而“火候”求“循序渐进”。对祖辈传下的技艺或家风,不轻易丢弃,当如传灯般耐心学传(阴柔积累),又不急于求成,知“星火成炬”需日积月累,在日复一日的坚持中让微光成炬(阳刚突破)——这是“文明火候”赋予的生命责任。

五、审美:火韵之美的多元表达

当火的“文明火候”融入艺术,便成中国审美独有的“炽而有温,光而不耀”的特质。若说“天基因”的审美是高远之序,“地基因”是厚重之承,“火基因”的审美便是这温炽之度,与其他基因的美学特质刚柔相济。

器物中的火纹藏分寸之美:商代青铜器火焰纹,线条如火苗跳跃却不杂乱,在饕餮纹的威严框架下求“威严与灵动”的平衡;宋代钧窑“窑变”瓷,釉色如火焰燃烧般绚烂——或绯红如晚霞,或幽蓝如星空,或明黄如晨光,却都不刺眼,“入窑一色,出窑万彩”传“光明变幻而有度”的意象。

绘画中的火意透温炽之韵:东晋顾恺之《烈女仁智图》,以朱砂勾火焰烘托人物气节,色浓却不艳俗,是“火韵分寸美”的早期典范;明代唐寅《王蜀宫妓图》,以暖色调如烛光映仕女,不炽烈却温柔,是“明暖与婉约”的笔墨融合。

文学中的火象藏火候之智:屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,如秉烛夜行藏“不疾不徐”的火候;杜甫“野火烧不尽,春风吹又生”,以野火喻生命显“火灭薪传”的传承;苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”,以明月清辉代火焰炽烈,传“和光同尘”的温暖——皆诠释“文明火候”的审美智慧。

当代艺术中,2022年北京冬奥会火炬“飞扬”是“文明火候”的鲜活注脚:以“火苗”为核心造型,火焰纹样灵动却不张扬,碳纤维材质的“银红渐变”似星火跳跃(阳刚之动),却无炽烈灼烧感(阴柔之静),传“温暖、团结、光明”的理念——不采熊熊烈火的夸张设计,以“克制的光明”释“火基因”的当代审美,与开幕式“微火”主火炬的“低碳、简约”呼应,让“炽而有温,光而不耀”的特质在现代语境中重生。

结语:文明火候的薪火相传

若“天基因”定秩序之高远,“地基因”厚根基之沉静,“水基因”润生机之灵动,那么“火基因”便执掌文明进程最关键的变量——温度与尺度。它为冰冷秩序注温情(阴柔调和),为沉静根基添活力(阳刚突破),为灵动生机指方向(阴阳统一)。这组以“文明火候”为魂的基因,其伟大不在炽烈灼烧,而在那份照前路不刺眼、暖人心不灼烫的永恒分寸——这份分寸,正是对“阴阳平衡”“刚柔相济”的终极践行。

在技术能力与不确定性同步激增的“人类世”,“火基因”恰似清醒良药。当人类掌握的能量足以重塑自然却可能反噬自身,“火基因”的“火候”智慧便成人类技术文明的元伦理:文明进步从不是释放更大能量(更烈的火),而是为能量找恰当、可持续的运用之“度”(精准的火候)。它警示我们,拒“灼伤式”增长,求“温暖型”共荣——这是超越纯粹“理性冷光”的发展观,兼理性之光(阳刚)与人文之暖(阴柔),恰是中华文明对人类共同困境的独特回应。

在这充满不确定性的时代,“火基因”教我们:面对发展冲动,当“循序而进,不竭泽而渔”,守阴柔克制;面对人际疏离,当“温暖相伴,不炙烤捆绑”,收阳刚之劲;面对文明传承,当“薪火相传,不固步自封”,求阴阳共生。解码这组“火基因”,我们握住的是一部关于“度”的文明史诗。这枚自先民钻木取火时点燃的基因火炬,光焰穿越千年,照亮中华文明“允执厥中”的智慧底色。它必将以永恒的温度与分寸,继续指引我们在个体生活、国家治理乃至人类共同未来的漫漫长征中,寻得光明与温暖、进取与克制的动态平衡,行向更具韧性与温度的新境。

注:火是八卦之一,天、地、水之后即是火。金木水火土,火亦是“五行”之一。“火基因”是中华文化密码本中的“4号基因”。

党双忍2025年10月20日于磨香斋。