文化密码本中的“水基因”

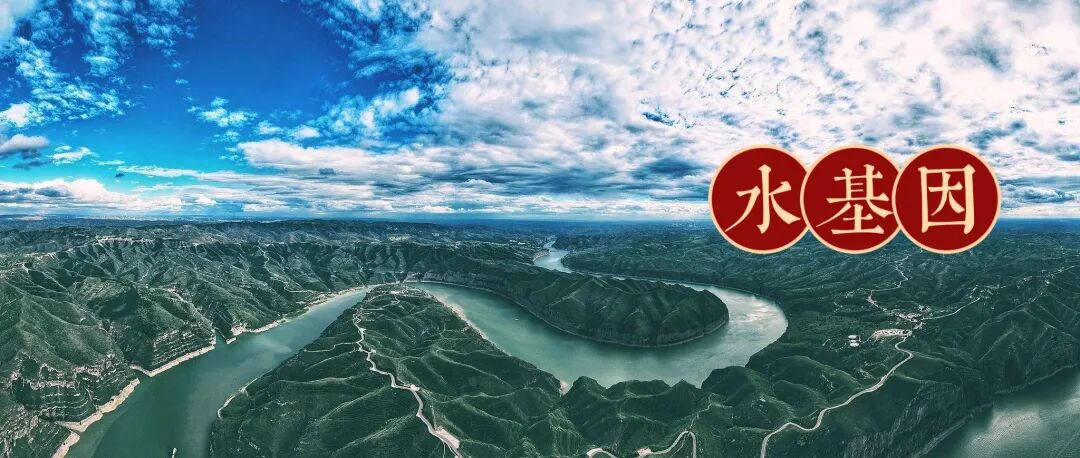

在中华文化密码本里,“天”居首,“地”次之,“水”则列第三。“水基因”是一组活跃流动的生命基因,以可感可触的形态将高深的“道”化为生动实践,深深镌刻进民族灵魂。它始于先民与自然的生死博弈,从大禹治水到南水北调,在传承与创新中淬炼为贯穿古今的文化操作系统——长江与黄河两大母亲河,正是这组基因最绵长的“生命载体”。在“文化密码本”中,“水基因”与其它文化基因相拥共生,构建起逻辑严密、功能互补的体系,诠释着中华文明那股“流动的生命智慧”。

一、历史源流:生存博弈中淬炼的双重智慧

“水基因”的本质,是先民在与水的生存博弈中,淬炼出“调控与节用并举”的双重智慧。这智慧的原始编码,深植于中华文明起源地的生态之境:黄土高原及周边区域向来“水旱双忧”,黄河在新中国成立前的两千五百多年间,下游决溢超一千五百次、改道二十六次,华北半干旱区的旱灾更是千年频发。对水的极度依赖与深切敬畏,成了“水基因”的锻造炉,让它从诞生之初就带着“与水共生”的底层逻辑。

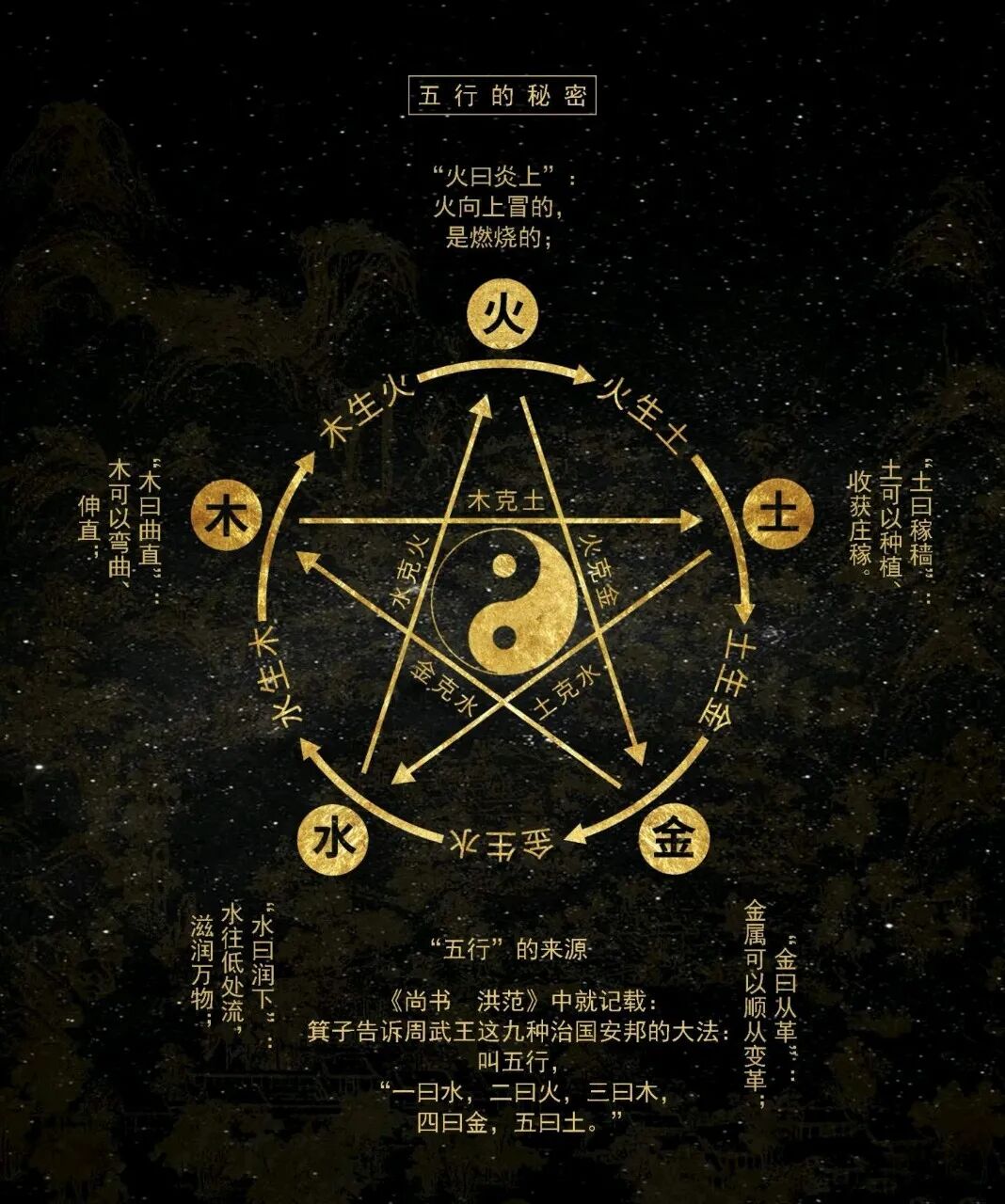

大禹治水的“疏导”理念,正是这一智慧的最初结晶。它从不是孤立的技术事件,而是先民在无数次“堵疏之争”后凝结的文化符号——“不与水敌、顺势而为”的精神,最早就镌刻在黄河安澜的祈愿里。更关键的是,“水基因”从诞生起便与“火”相伴相生,共同构成文明的底层密码:《周礼》载厨师“掌共鼎,以给水火之齐”,所谓“齐”即比例,正是对水火调配的精准掌控;《易经》以“水火既济”诠释对立统一,恰如鼎中水火调和方能成佳肴,先民将水患转化为水利,正是这“水火相济”的生存实践。

这组基因深深镌刻在空间版图之上:秦岭是“中央水塔”,北坡滋养黄河支流渭河、洛河、洮河,南坡孕育长江支流嘉陵江河、汉江、岷江,东麓发源淮河支流颖河、汝河。黄河以“九曲连环”的坚韧,孕育出仰韶、龙山等旱地农业文明;长江凭“包容万流”的气度,滋养着河姆渡、良渚等稻作文明精粹。淮河则生存于二者之间,三者共同奠定中华文明“多元一体”的源头格局。从春秋管仲提出“善为国者,必先除其五害”且“水”居五害之首,首次将治水与治国直接绑定;到李冰父子筑就都江堰,以“乘势利导、因时制宜”驯服岷江,让“水旱从人”的奇迹延续两千三百年;再到明代潘季驯以“束水攻沙”治理黄河,以及大运河贯通南北、三峡工程镇守长江、南水北调润泽北方,新疆坎儿井在干旱之地创造地下水利奇迹——每一项水利工程,都是“水基因”在不同时代的创新表达,印证着“调控与节用”智慧的活态传承。

二、哲学之源:从生存实践跃升为道性编码

当大禹治水的“不与水敌、顺势而为”沉淀为民族集体记忆,先民开始向上追问水的宇宙本源,“水基因”也随之从生存实践层跃升至哲学层,完成从“行”到“思”的关键跃迁。其核心,便是将水纳入宇宙生成的本体论框架,构建起独属于中华文明的“水哲学”体系。

《太一生水》的宇宙本源:基因之“根” 1993年郭店楚简出土的《太一生水》,将水提升至宇宙生成的核心地位,提出“太一生水,水反辅太一,是以成天”“太一藏于水”的命题。这里的“太一”,是天地未分的混沌本源,而水既是它生成的首项产物,又是它的藏身之所,成为宇宙演化的关键媒介。这一认知将水与本体论绑定,为“水几于道”提供了古老的宇宙论支撑。

《易经》的“坎险”智慧:基因之“体” 《易经》首次将水凝练为系统化的哲学符号——坎卦。其卦辞“习坎,有孚,维心亨,行有尚”,精准概括了水的特质与应对逻辑:“习坎”喻示水险常存,恰似黄河水患的反复,需以恒心反复应对;“有孚”“行有尚”则指明“观水悟理、因险求进”的破局之道。这种思维,构成了“水基因”的哲学底色。

诸子百家的多元诠释:基因之“脉” 道家始祖老子承接《太一生水》的洞察,提出“上善若水,水善利万物而不争”,将水的“不争”品格与宇宙“阴柔无为”的法则相勾连。儒家圣人孔子则在《荀子·宥坐》中细数水的“九德”,将其转化为君子人格的镜像。更值得关注的是《管子·水地》的论断:“水者,何也?万物之本原也,诸生之宗室也”,直言水为万物根源,展现出先秦思想界对水的普遍尊崇。

这份哲学认知早已渗透进民间信仰:鲁西南等地正月初七祭祀水神“水伯”,祈求水源丰沛、远离火灾。这种对水的尊崇与敬畏,构成了民间社会最朴素的“水哲学”,也让“水基因”完成了从精英思想到民间心理的深度渗透。

三、治国之智:从哲学到实践的治理逻辑

当“上善若水”“水几于道”沉淀为普遍哲学共识,这份水的哲思便顺理成章转化为“水则载舟,水则覆舟”的政治智慧——“水基因”由此编译出以“疏优于堵”为核心的国家治理操作系统,将治水的辩证逻辑延伸至社会治理的方方面面。

大禹“疏川导滞”的传说,早已暗含“民情如水流,堵则生乱,疏则通畅”的治理隐喻;荀子的“水则载舟,水则覆舟”,直接将“水”与“民心”绑定,完成“水基因”向政治哲学的升华。这种古老智慧在当代焕发新生:“河长制”以“责任到人”对应古代治水“问责到底”的传统,正如历代治黄官员的守土之责,以“系统治理”践行“水基因”“统筹兼顾”的内核;南水北调工程让长江水跨越千里滋养黄河流域,既解北方缺水之“险”,又续母亲河共生之“缘”,是传统智慧与现代科技的完美融合。

更具全球意义的是,面对日益严峻的全球水危机,国际学界提出的“河流伦理”强调“河流是承载生命与文明的共同体”,这恰与中国“水基因”中“天人合一”“水为万物本源”的认知深度相通。区别于西方传统中“火”象征的理性征服,中国“水基因”的独特性,正在于它将治水、哲学、治国、处世、审美贯通一体的系统性,以及以“疏堵相济”“水火相济”化解矛盾的辩证性——这让古老的东方智慧不再是区域经验,而是为全球水治理乃至文明治理,提供了宝贵的方案与伦理资源。

四、处世之艺:“液态思维”里的生存辩证法

在个体层面,“水基因”转化为一套精妙的处世心法,其核心是区别于“刚性对抗”的“液态思维”——一种以流动性、适应性、包容性为特质的思维方式,与基于刚性规则、直接对抗的“固态思维”形成鲜明对照。这份心法的底色,是母亲河赋予的“韧性”与“包容”,更暗含着“水火相济”的辩证逻辑。

以柔克刚 如黄河穿峡、长江绕山,不与困难正面对抗,以最小消耗达成目标。这恰似中医“水火既济”的心肾平衡之道,也如《易经》坎离卦相交的哲理——面对职场分歧,不纠结于争执的“火之烈”,转而以柔性沟通聚焦共识的“水之润”,终能如治水般化险为夷。

随方就圆 坚守内核的同时灵活适配环境,恰如长江在峡谷中奔涌、在平原上舒缓,却始终朝着东海的方向。人在不同境遇中调整姿态,却不丢失原则底线,这正是“水基因”最鲜活的表达。

韬光养晦 如深水静流般沉潜蓄力,像黄河在高原积蓄势能、长江在源头汇聚支流,在积累期不急于展露锋芒,默默打磨能力,等到时机成熟再奋力向前,终能成就壮阔气象。

这套“液态思维”在快节奏的当下尤为珍贵:当焦虑来袭,“随方就圆”的弹性让人避免内耗;当挫折降临,“以柔克刚”的智慧让人找到破局路径,教会我们“守内核之‘不易’,应外界之‘变易’”。

五、审美之境:个体智慧外显的诗意流淌

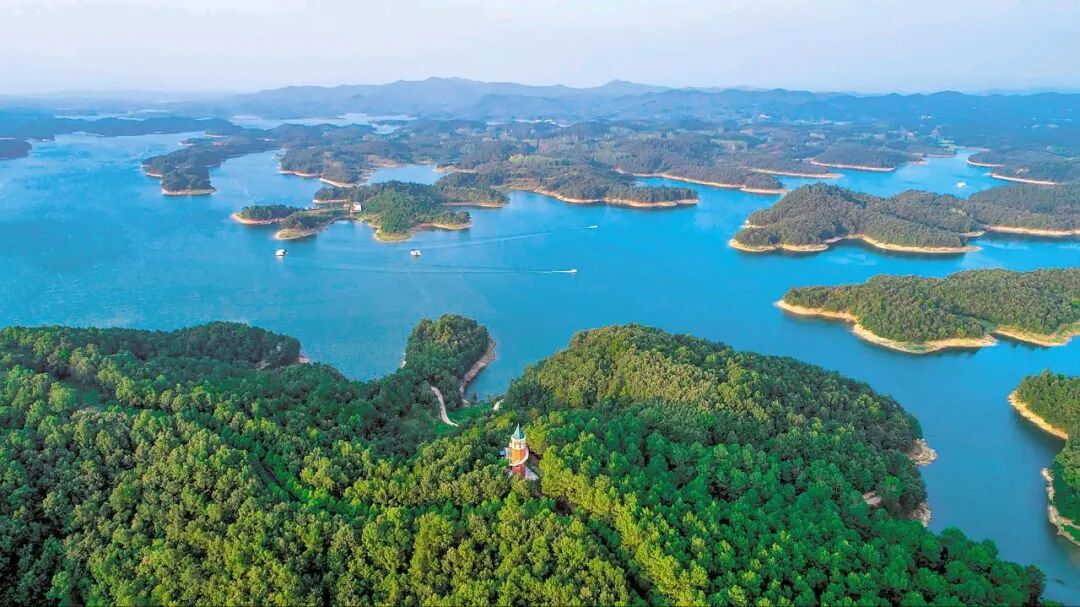

当水的智慧内化为个体的处世心法,它便自然外化为民族的文化审美——“水基因”升华为中国艺术独有的审美语言,从远古器物到江南聚落,处处流淌着“水”的灵动与哲思。

器物之纹 新石器时代马家窑文化的彩陶上,流畅婉转的水波纹样已是审美表达的核心元素。先民将对水的观察与敬畏,凝固为永恒的艺术符号,早于文字记录,便传递着“水基因”的灵动特质。

诗词之河 文人笔下的水,多是母亲河的身影——李白“黄河之水天上来”写尽黄河的豪迈,苏轼“大江东去”道尽长江的旷达,李煜“一江春水向东流”藏着长江支流的婉转。每一句诗词,都让“水”成为情感最鲜活的具象化身。

绘画之韵 水是画作“虚实相生”的密钥——水墨画中,水与墨的渗透晕染,墨似火之浓,水似水之淡,恰是“水火相济”的视觉表达,也如黄河的浊浪、长江的清波;范宽《溪山行旅图》以银线般的飞瀑勾勒水之动态,又以山石间的留白暗示溪水蜿蜒,实笔与虚意相融,正是“水无形却有势”的生动诠释。

聚落之脉 安徽宏村以“牛形水系”规划村落,引活水穿村绕户,既满足生活之用,又营造出“山水相依”的意境,堪称“水基因”在聚落设计中的活态样本;苏州园林则以一池碧水模拟母亲河的灵动,倒映亭台花木,达成“虽由人作,宛自天开”的化境。

结语:奔涌向未来的文明智慧长河

当我们再次翻开中华文明的文化密码本,“水基因”以其无与伦比的流动性与渗透性,成为最鲜活、最根本的编码之一。它源自先民与长江黄河共生共存的生存博弈,淬炼为“疏导而非堵截”的治理智慧,升华为“上善若水”的哲学境界,具象为“随方就圆”的处世艺术,最终流淌成“山水意境”的审美长河。

在跨文明的视角下,中国“水基因”所蕴含的“共生智慧”——与水共生、水火相济,与西方传统中“征服自然”的逻辑形成深刻对照。当全球面临气候变化、文明冲突、技术异化等诸多挑战,这种强调适应性、包容性与系统平衡的“液态思维”,正彰显出强劲的当代价值。它不仅是应对水危机的东方方案,更是化解文明对立、实现生态平衡的智慧钥匙。

解码“水基因”,我们握住的既是文明传承的密码,也是一种面向未来的生存哲学:于至柔中涵养至刚,在奔流中守护本源。长江黄河的奔流不息,正是这组基因活力不绝的象征——它如地下潜流般深藏于民族血脉,也必将为构建人与自然和谐、文明与文明共荣的未来,提供永不枯竭的灵感与滋养,奔涌向无限广阔的明天。(文/党双忍)

注:水有三态,气态、液态、固态。水是八卦之一,天、地之后即是水。金木水火土,水是“五行”之一。“水基因”是中华文化密码本中的“3号基因”。2025年10月20日于磨香斋。