文化密码本中的“地基因”

在中华文化密码本中,“天基因”是排第一位的文化基因,可称其为1号文化基因;“地基因”则为第二位,即2号文化基因。

《周易》搭建了天地共生的哲学框架,“地基因”是托举文明重量、承载之厚的精神基因。这托举绝非被动,而是以黄土为笺、阡陌为笔书写的生存史诗。其核心特质可归结为“四性”:根本性、沉稳性、滋养性、包容性。此“四性”始于对万物根基的认知,生发出历久弥坚的沉稳,转化为哺育万类的滋养,最终升华为厚德载物的包容,共同构成贯穿文明始终的基因密码。它从先民攥紧的第一捧泥土开始,从仰韶彩陶上的农耕纹路到北京社稷坛的五色土坛,从梯田叠嶂的山地到沃野千里的平原,始终在“敬地-用土-养田”的循环中沉淀,淬炼为一套深植于民族血脉、关于“生存”与“根基”的文化操作系统。那些深嵌大地的符号——黄土高原的沟壑、都江堰的鱼嘴、哈尼族的梯田,亦是“地基因”厚重的载体。

一、源流:从耕土到祭地的基因跃迁

“地基因”的原始编码,藏在先民指缝间的泥土里。新石器时代仰韶文化遗址中,耒耜在土层留下耕作痕迹,彩陶上与农耕相关的禾苗纹样,将“地生五谷”的滋养刻进视觉记忆——当先民发现“春播一粒粟,秋收万颗子”的规律,便把土地的“承载”转化为生存的底气,这是“地基因”最初的序列,带着泥土的湿润与稻香。

真正让“地基因”完成从“技术求生”到“礼制信仰”关键跃迁的,是周代社稷坛的礼制建构。周天子在都城中央设社稷坛,坛上铺设青(东)、红(南)、白(西)、黑(北)、黄(中)五色土,象征“大地包容四方、滋养万物”:东方青土育桑麻,南方红土长稻黍,西方白土宜瓜果,北方黑土丰大豆,中央黄土为天下根本。坛旁开辟“籍田”,每年春祭,天子亲扶耒耜在此“籍田”三推,朝臣依次接力,仪式核心是传递“土为邦本”的信念:国家根基在土地,百姓生计在农耕。至此,土地从劳动对象升华为国家认同与文化认同的神圣符号,地的“根本性”被牢牢刻进政权肌理。

礼制确立后,“地基因”并未停留在信仰层面,更在与自然的互动中,通过具体实践深化其“沉稳性”与“滋养性”。战国李冰筑都江堰,不与水争势,反借岷江两岸地脉走势“乘势利导”——以鱼嘴分水堤分江入内江,经宝瓶口引入成都平原,“地脉”与“水脉”共振,成就“水旱从人”的滋养奇迹;新疆坎儿井顺应戈壁地势落差,将天山雪水引入地下暗渠,在干旱之地凿出“生命之泉”,是“地基因”“沉稳性”的极致表达——凭着对土地肌理的洞察,在绝境中孕育生机。从汉高祖“什五而税一”的休养生息,到唐代“均田制”,从明清“摊丁入亩”到当代“高标准农田建设”,每一次对土地的呵护,都是“地基因”内涵的延伸。云南哈尼族的梯田是“地基因”的立体书写:顺应山地坡度开垦的层级田垄,像大地的指纹,既保持水土,又最大化利用土地;当代“退耕还林”是这一智慧的升级——让过度开垦的土地休养生息,正是“人地共生”理念的现代表达。

二、哲思:从坤厚到仁爱的秩序构建

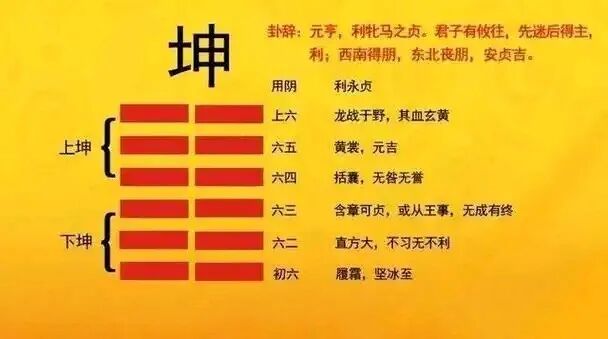

当土地实践沉淀为文明共识,这些攥在掌心、融在礼制里的“土地认知”,便升华为穿透时空的哲学编码——这是“地基因”的关键跃迁,编码本源正是《周易》坤卦“☷”符号。先秦至宋明的哲人们,循着“源-流-用-合”的脉络,逐步完善“地基因”的哲学内核。

《周易》的“坤厚”智慧:地基因之“源”。坤卦以“元亨,利牝马之贞”道尽地的“承载逻辑”——“元亨”直指地生万物的滋养性,“利牝马之贞”凸显地随顺包容的沉稳性。而“地势坤,君子以厚德载物”的注解,把地的“包容性”转化为对人的伦理指令:地能容纳尘埃与金玉、荆棘与禾苗,君子亦当如地,以宽厚之心接纳差异、承载责任,这即是“地基因”最核心的哲学底色。

老子的“玄牝”隐喻:地基因之“流”。老子接过《周易》的“承载”命题,在“人法地,地法天,天法道,道法自然”的链条中,将地的“根本性”与“沉稳性”推向宇宙维度。他以“谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根”喻地——“玄牝”即大地的母性化身:如山谷般虚空包容,是沉稳性的具象;如母性般孕育生机,是根本性的内核。恰如土地虽历经风雨,却始终托举文明,成为不可动摇的“根脉”。这种“以柔承刚”的智慧,让“地基因”从“人间载体”跃为“宇宙根基”。

孔子的“仁者乐山”镜像:地基因之“用”。老子将“地”的哲学推向宇宙论高度,孔子则完成关键回溯——把这份宇宙维度的认知拉回人间,化作君子的“德性标尺”。他说“知者乐水,仁者乐山”,这里山已是地的具象化——厚重不移、包容万物,恰如仁者的品格,暗合地的“沉稳性”与“包容性”。子贡问“仁”,孔子答“己欲立而立人,己欲达而达人”,这份“立人达仁”的担当,恰似土地默默承载万物却不居功的品格,让“地基因”从自然属性转化为可践行的君子伦理。

张载与朱熹:地基因之“合”。张载在“民胞物与”中实现“地基因”伦理维度的突破——“民吾同胞,物吾与也”,将土地伦理从人际扩展到物际:人依赖地生存,物借地生长,故当以仁爱之心待民、待物,完成“地基因”从自然承载到普世伦理的升华,呼应其“包容性”内核。朱熹从宇宙论角度夯实土的“根本性”,提出“五行之土,居中而主静,故为万物之母”:金、木、水、火皆需依附土而生,土是五行运转的核心纽带,恰如人需依附地而存,深刻诠释地的“根本”与“滋养”。二人共同将《周易》的“坤厚”、老子的“玄牝”、孔子的“仁山”熔于一炉,为“敬地养田”的农耕伦理、“以民为本”的治国逻辑提供了完整的哲学支撑。

三、治国:以地为基的古今实践

“地基因”衍生出的治国逻辑,不是“重农轻商”的简单口号,而是“以地为基,以农为本”的生存智慧——核心就两字:安根。这种“以地安根”的思维,从周代的“籍田礼”到汉代的“轻田租”,再到清代的“更名田”,形成了一条清晰的治国脉络;而在当代,它进一步升华为国家级战略,延续着文明对“根基”的守护。

先民早悟:土地是文明的“根”,土地稳则民心稳,民心稳则天下安。周代“籍田礼”便是最好的注脚:每年春耕,天子亲自到社稷坛旁的“籍田”扶犁三推,朝臣依次接力,传递的是“天子与民共耕”的信号——地的滋养性需要人来呵护,人的生计需要地来承载,君臣百姓皆需以“养地”为己任。这种思维到了《汉书》里被提炼为“理民之道,地著为本”——“地著”即让百姓附着于土地,不流离失所,恰如禾苗扎根于土,方能生长繁茂。

这智慧在当代愈发鲜活。划定耕地保护红线,守护国家粮食安全底线,本质是对“地基因”“根本性”的坚守——如先民守护赖以生存的土地,我们守护当代文明的“粮袋子”,不让土地被过度开发,确保“地能育粮、民有饭吃”。“乡村振兴”是对“地基因”“滋养性”与“包容性”的当代激活:通过改良土壤、发展特色农业,让土地重新焕发活力,延续了“籍田礼”中“与民共耕”的初心。

历史上的治国决策,始终嵌着“地基因”的编码。汉代初年,汉高祖推行“轻田租,什五而税一”,通过“养地”让百姓回归农田,短短数十年便有“文景之治”;清代“更名田”政策将明藩王土地划归农民所有,确认农民土地所有权,让漂泊的百姓真正“扎根土地”,直接强化地的“根本性”——百姓有地则心定,心定则社会稳,迅速稳定了清初秩序;就连“西部大开发”中的“退耕还林还草”,亦是以科学方式“养地”——让过度开垦的土地休养生息,恢复其承载能力,延续“地基因”的“根本性”守护,为长远发展留足根基。

四、心性:以地为稳的生命心法

“地基因”内化,为个体在纷扰世界中提供安身立命的“扎根心法”,其要义在于:以地的沉稳破浮躁,以地的包容解纷争,以地的根本抗漂泊——教会我们在快节奏的洪流中,做一个“如地般厚重”的人。

以“稳”破“浮”:地从不会因风雨冲刷就动摇根基,人亦能以“沉稳”对抗浮躁。比如初入职场时,不用急于求成,像禾苗扎根土壤那样“深耕专业”:每天学一点技能、积一点经验,悄然站稳脚跟——这正是坤卦“厚德载物”的鲜活实践,也是“地基因”最朴素的力量。

以“容”解“结”:地能容纳荆棘与玫瑰、砾石与金玉,人亦能以“包容”化解人际纠葛。遇到观点分歧时,不执着于争辩输赢,像平原包容江河那样接纳差异:明白“君子和而不同”,恰如土地能育五谷,也能生杂草,却始终保持自身的厚重——这种“容人所不能容”的胸怀,正是“地基因”赋予的处世智慧。

以“扎”抗“漂”:地是文明的“根”,人亦需找到自己的“根”。面对“信息时代的群体性焦虑”时,不随波逐流,像梯田扎根山地那样“锚定方向”:明确自己的核心目标,不被外界杂音干扰,在“扎根”中获得安全感——这便是“地基因”给现代人的“定心丸”,在“漂泊感”中找到安放身心的“根”。

五、审美:承载之美的多元表达

当地的“厚重”融入艺术,便化作中国审美里独有的“沉雄感”——不是张扬的夺目,而是“以承载为美”的内敛与扎实,每一处意象都在诠释“地基因”的特质。

诗词中的“地境”:文人写地,不是简单的“描景”,而是借地的特质抒怀。杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”,登的是山,写的却是地的“根本性”——泰山作为地的象征,让个体在其面前显其渺小,却也在其稳固中获得精神锚点;陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,见的是山,藏的却是地的“滋养性”——南山下的田园孕育了菊花与五谷,也孕育了诗人“归耕田园”的淡泊;王维“空山新雨后,天气晚来秋”的“空山”,则是地的“沉稳性”化身——褪去喧嚣的土地,以厚重姿态承载禅意,让心灵在其包容中获得安宁。这些千古名句里,地的根本化作精神锚点,地的滋养成为生命源泉,地的沉稳构筑心灵依归——“地基因”的特质,悄然成了文人心中的韵律。

绘画中的“地脉”:中国画家不轻视地的表达,反而以“重彩厚涂”勾勒地的特质。范宽《溪山行旅图》,下方巨石占画面一半,浓墨反复皴擦,模拟土地厚重肌理——这不是“画山”,而是地的“根本性”;王希孟《千里江山图》,青绿山水下的赭石底色,是地的隐喻——如土地般承载着青绿草木、蜿蜒江河,让画面既有灵动之美,又有沉稳之基。

建筑中的“地韵”:传统建筑的每一处细节,都呼应地的“承载”,藏着南北差异的巧思。北京社稷坛以五色土为芯,赤裸的泥土诉说“地为邦本”;福建土楼以生土夯筑,圆形墙体像大地的臂膀,包容族人、抵御外敌。江南园林如苏州拙政园,远香堂借景土地起伏,将池沼、山石与坡地融为一体,营造“虽由人作,宛自天开”的灵动,暗合土地“水润滋养”的特质;北方四合院以方正格局与大地同构,青砖灰瓦与土地色调相融,院墙沿地势延展,体现地的“沉稳厚重”——南北建筑风格迥异,却都以“扎根大地”为核心,诠释着“地基因”的审美表达。

结语:承载之厚与天地共生的文明密码

再次翻开中华文明的文化密码本,“地基因”这一页,始终印着两个字:厚重。它不是笨拙的“守旧”,而是文明在变迁中“安根”——就像土地历经千年风雨,仍为农耕文明的“根脉”,这组“地基因”也始终以“根本、沉稳、滋养、包容”为核心,守护着文明的根基。

“天行健”赋予文明以动力与方向,“地势坤”赋予文明以根基与稳定。这一动一静,一刚一柔,如同DNA的双链,螺旋上升,共同编织了中华文明生生不息的密码:天定秩序以立纲常,地立根基以安社稷;天指引方向以开拓,地托举生长以传承。如今,在这个“流动”的时代,“地基因”启示我们:守护土地就是守护乡愁,守护乡愁就是守护文明的根;它在快节奏中的“扎根”——以稳破浮、以容解结、以扎抗漂。

解码这组“地基因”,我们握住的不只是历史,更是面向未来的“根脉”。这组从先民掌心泥土里诞生的“地基因”,已成为文明血脉中最深沉的律动,确保着文明无论行至何方,脚下永远有地,心中始终有根——这份笃定,正是“天地共生”赋予我们的,穿越时空的从容与力量。(文/党双忍)

注:“地基因”是中国文化密码本中的2号基因。本文是“文化密码本”系列文章之一。2025年10月19日于磨香斋。