中华树:根魂一脉自天立

这天地间,本就超越名字的界定。

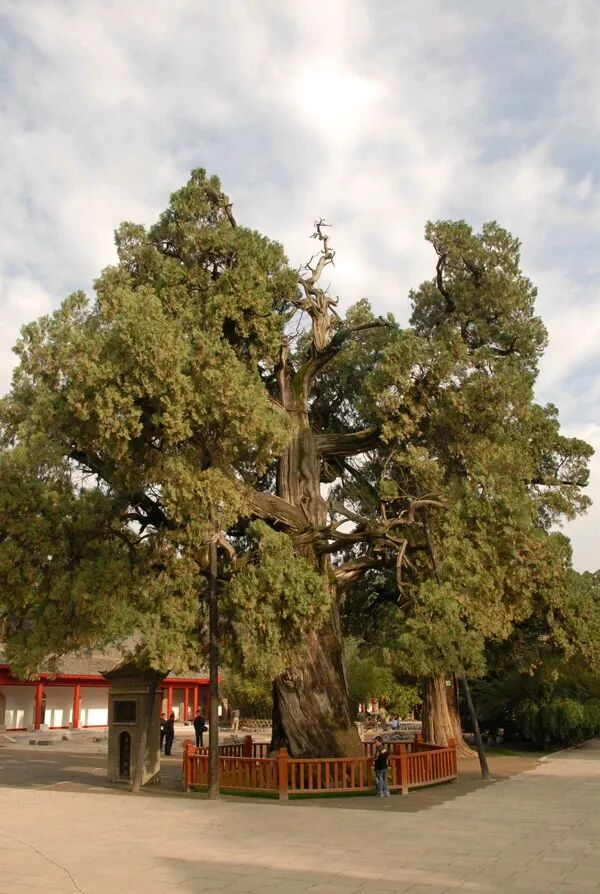

譬如它——黄帝手植柏。当我们仅以“树”相称,言语便显得格外贫瘠。它早已超越草木,是从五千年时光深处破土而出的文明圣火,一路沸腾至今,终凝结为这片土地上所有悲欢的生命图腾。

我们当称它为——“中华树”。

当仰望,成为一场精神归乡

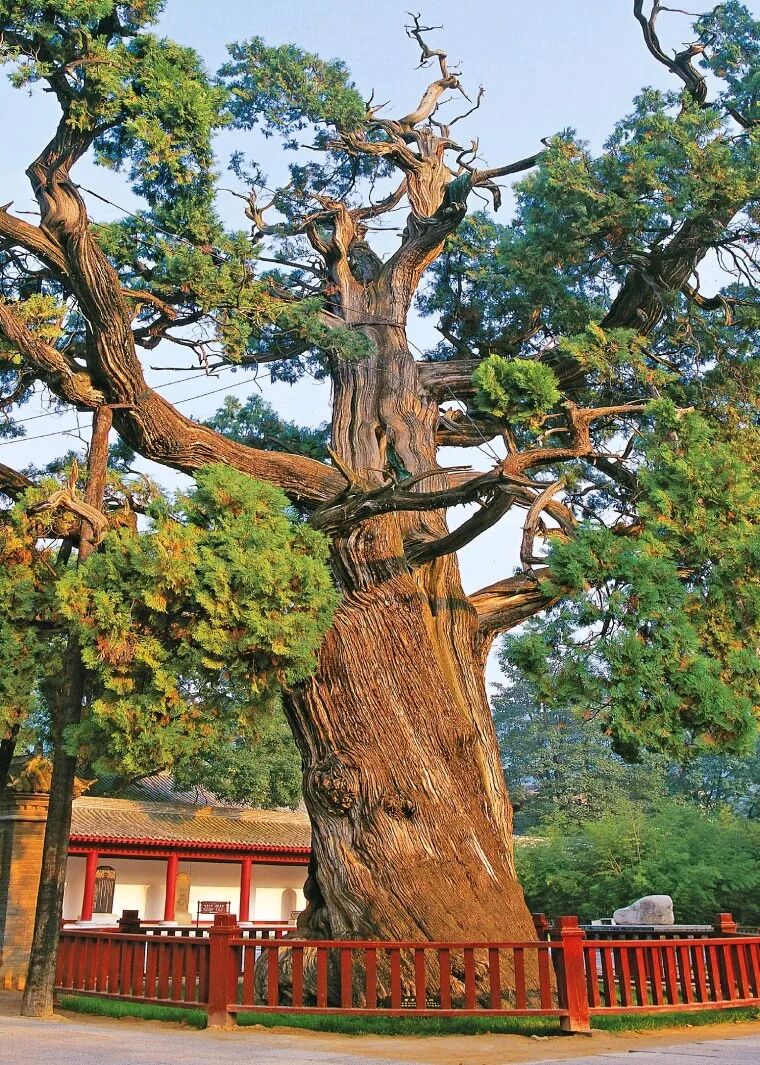

立于其下,失却“看”的资格,只剩“受”的庄严。当掌心轻抵树干,都市奔波的浮躁、异质文明的惶惑,竟如尘沙般,在五千年的静默前簌簌沉潜。它的躯干,是精神根脉在大地上的具象显形,每一道纹路都在回应:“你并非无根。”

指尖近,五千载的体温与年轮

那绝非寻常之木,是将黄河的浑黄、黄土的厚重、先民的赤诚,一同熔铸而成的脊梁。皲裂的树皮如青铜器上的铭文,是岁月塑型的文化基因;指尖近前,便能解码出“自强不息”的坚韧,“厚德载物”的包容。我们的文化密码,正深藏在这盘根错节的脉络里,等着每个“我”去辨认。而当指尖收回,静心聆听,这沉默的年轮便会在风中开口说话。

风过时,听见整部文明的合诵

风过时,整棵树便成了一部翻动的文明史诗。那不是沙沙轻响,是《击壤歌》的朴拙,是《离骚》的咏叹,是汉赋的铺陈,是唐诗的韵律。每一片蜷舒的柏叶,都宛若一枚被时光盘磨的古老活字,在历史长风的无声编排下,参差成一部我们仍在续写的未完成文明史诗。

它站立,即是一座无字的丰碑

而它整体的存在,便是一座顶天立地的无字纪念塔。它不纪念某位帝王、某场战功,只纪念文明本身——纪念一个民族从蒙昧走向开化的伟大启蒙,纪念一种精神在时间洪流中屹立不倒的生命奇迹。它的巍峨,即是中华的巍峨;而它那深不可测的沉默,便是在每一个“我”的心头,落下的一声亘古叩问。

我们何以,成为它的新壤?

面对这般巍峨,我们是做仰望者,还是成它新壤?答案,就藏在三重践行里:

认脉——在树前叩问:“我,脉承于此。”这盘根,扎着五千年的文明源流,也系着我尘世辗转的生命根。方才掌心触到的温凉,便是根与根的应答。

认脉之后,便以行动涵养生机——涵养它,用的是我们的精神骨血。程序员在代码里写就极致严谨,是对“格物致知”的涵养;教师在课堂上讲透“民为贵”,是对“仁者爱人”的涵养;匠人将古瓷技艺复原于现代茶具,是对“守正创新”的涵养。我们的每一次向善向美、每一回守正创新,都让它的根扎得更深、叶铺得更阔。这种涵养,亦是在全球化的激流与信息的喧嚣中,为人类文明的百花园,深深植下不随波逐流的东方定力与智慧。

涵养之外,更需以岁月长久陪护——陪护它,将它的价值织入日常。游子在海外讲“春节团圆”,是陪护;设计师将云纹绣入时装秀场,是陪护;普通人守住“言出必行”的底线,亦是陪护。在世界激流中不丢这脉温凉,在文化碰撞中护好这颗内核——这,才是最绵长的陪护。这份陪护,亦是让中华文明的精神血脉,在数字时代信息碎片的冲刷下,仍保整全与深邃,于未来更漫长的时光里,澎湃如初。

它不再孤立于桥山之巅,它已植于我心之旷野。我的生命,以此为源流,涵养它的繁茂;我的意志,以此为基石,陪护它到永恒。

愿每一个华夏儿女的心中,种下一脉根魂立天地的中华树。我们不再只是仰望它的枝叶,而是以今日之“我”为壤,去孕育明日的苍茫。如此,文明便从不在他处——即在这“过去”与“未来”于“我”身的交汇点上,生生不息。(文/党双忍)

注:黄帝手植柏,不只是一棵树,而是有生命的中华文化史诗。2025年10月10日于磨香斋。