文化基因年轮学

引言:年轮里的文明对话——从静态层积到动态循环

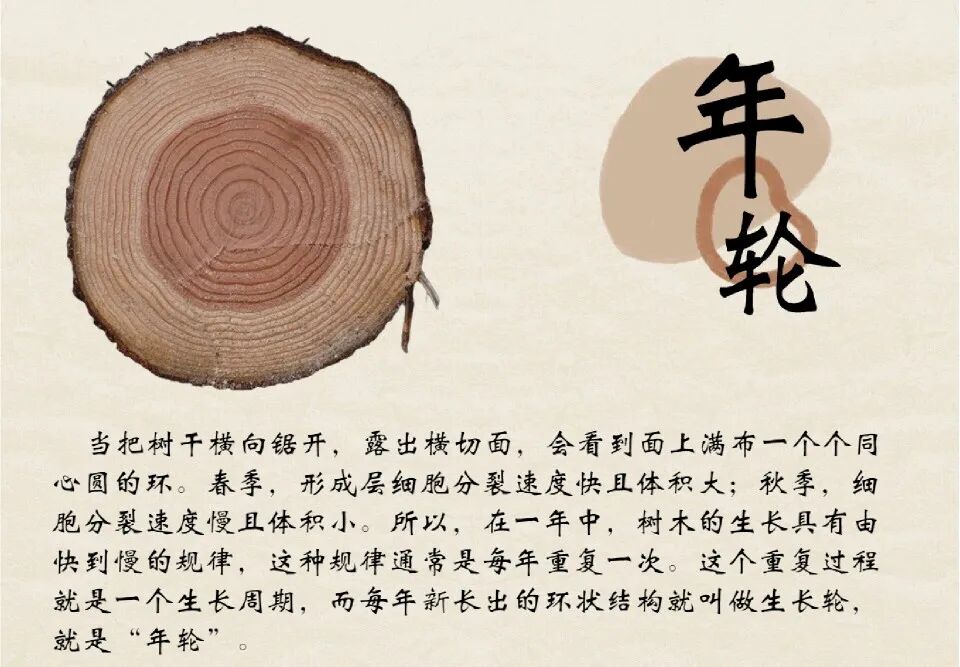

当我们凝视古树的年轮,看到的不只是一圈圈时间的印记,更是树木在“生长-休眠-再生长”中与环境互动的生命轨迹。人类文明的演化,亦如这年轮——既沉淀着过往的价值根脉,又在与当代实践的对话中不断延展。

“文化基因年轮学”的终极追求,正是解码这圈“文明年轮”的生长逻辑:它绝非对道金斯“meme”理论的简单移植,而是立足中华文明“价值内核传承”的独特性,以“价值锚点动态循环”为枢纽,将文化研究从“静态的历史描述”推向“动态的辩证分析”——既厘清“和”“孝”等价值如何从先秦走到当代,又回答当代实践如何反过来丰富价值的内涵,最终构建一套“扎根中国、对话世界”的文化演化研究范式。

一、理论基石:从本土根脉到动态逻辑的建构

1. 本土学术渊源:文化层积思想的现代转化。中国学术对“文化传承与演变”的思考,早有深厚积淀,本纲领正是对这些思想的当代激活,而非简单嫁接西方理论: - 清代章学诚“六经皆史”的论断,将儒家经典视为“文化记忆的载体”,这与我们“载体层”(价值的外化载体)的认知一脉相承——正如《诗经》不仅是文本,更是“温柔敦厚”价值的行为指南;- 近代梁启超“新史学”主张“以文明演进为脉络”,批判旧史学的“帝王中心论”,其“关注文化整体动态”的思路,为“文化年轮层积分析”提供了早期启发——我们所见的“文明年轮”,不是帝王的独角戏,而是全体社会成员“价值实践”的共同书写。

2. 文化基因与meme:以“演化动力”划清边界。二者的本质分野,在于“为何而演化”:道金斯的meme,是“复制效率的追逐者”——如同网络热词“内卷”,其传播仅以“被更多人模仿”为目标,与价值无关,热度褪去便归于沉寂;而文化基因,是“价值锚点的守护者与调适者”——以“孝”为例,它从先秦“尊亲敬长”到当代“家庭-社会共责”的演变,始终围绕“代际互助”的核心价值,载体的调整(从“举孝廉”到“社会养老”)是为了让价值更好地适配时代,而非单纯追求传播广度。

3. 价值锚点:动态循环的文明内核。

(1)三级分析维度的场景化阐释(本体层、隐义层、载体层)。为避免术语混淆,全文“表征/实践层”统一为“载体层”,结合春节“团圆辞旧”案例可直观理解:

本体层:价值的核心灵魂——“家庭聚合的仪式感”与“辞旧迎新的希望”,这是从先秦“岁首祭”到当代“视频拜年”从未变过的内核;

隐义层:价值背后的认知逻辑——“家族延续”与“时序敬畏”的双重追求,解释了为何无论时代如何变,“年夜饭”“守岁”等仪式总能唤起共鸣;

载体层:价值与现实对话的桥梁——从古代“贴桃符”到当代“电子春联”,从“车马劳顿返乡”到“云端团圆”,这些可感可知的载体,是价值锚点“活态传承”的关键。

需特别说明:价值锚点的识别并非主观臆断,而是通过多源史料互证(如正史与民间文献对照)、跨群体实践反馈(如不同代际对“团圆”的认知调查)、文本大数据分析(如历代“团圆”相关词汇语义聚类)校准,确保其客观性。

(2)动态循环:从“产物”到“动力”的转化。价值锚点并非“僵化的古董”,而是“流动的活水”,其演化遵循“价值→实践→修正价值→新实践”的循环逻辑,以“和而不同”为例:

产物阶段:先秦诸侯争霸,“和为贵”是解决冲突的现实需求,成为早期价值锚点;实践阶段:汉代尝试“和亲”实践,却发现单向妥协难以持久,暴露出价值应用的局限

修正阶段:从“单向和亲”到“平等交往”,“和而不同”的内涵被丰富——强调“尊重差异下的协同”,而非无原则的调和;

动力阶段:唐代以“遣唐使制度”践行新内涵,推动中外文化融合(如佛教艺术与中原绘画结合),使“和而不同”从“解决冲突的产物”,成为“推动文明对话的动力”。 这一循环,让文化基因既“守得住根”(本体层不变),又“跟得上时代”(载体层迭代),正是中华文明连续性的核心密码。

二、方法论体系:以“年轮图谱”为载体的实证路径

1. 文化基因动态图谱构建:不止于“历时性”,更重“互动性”。如同古树年轮的立体切片,传统“文化测序”侧重梳理历史轨迹,而我们的“动态图谱”是三维联动的分析工具:

纵轴(时间维度):标注价值传承脉络——如“孝”从“养儿防老”(先秦)→“孝治天下”(汉代)→“家庭-社会共责”(当代)的核心内涵演变;

横轴(实践维度):记录反馈修正路径——在“当代段”特别标注“社区养老实践→‘孝’从‘家庭单责’扩展为‘家庭-社会共责’”“空巢老人智能监护→‘孝’融入科技载体”的具体修正逻辑;

纵深轴(载体维度):呈现适配变化轨迹——从“祭祖仪式”(行为载体)到“民法典赡养条款”(制度载体),再到“‘孝老爱亲’道德模范评选”(符号载体),清晰展现载体如何为价值“保驾护航”。

以“中医文化基因”为例,其动态图谱的“当代切片”可细化:“辨证施治”的本体层价值,通过“中西医结合治疗”(如某些中药方剂在协同治疗中的实践),被修正为“宏观辨证与微观检测结合”;新载体“中药注射剂”“AI辅助舌诊系统”则让这一价值更好地适配现代医疗场景,避免“传统中医”与“现代医学”的对立。

2. 文化年轮层积分析:用“树木意象”化解量化难题。

(1)价值贡献度的“心材-边材”比喻。

将文化基因对文明的贡献,类比树木年轮的“心材”(核心支撑)、“边材”(功能调节)与“外层纹理”(细节丰富),既直观又可操作:

核心贡献(3分):如“和而不同”“民本思想”,是年轮的“心材”——支撑文明根基,历经千年仍为当代外交(如“人类命运共同体”)、社会治理(如“以人民为中心”)提供智慧;

重要贡献(2分):如“礼”文化,是年轮的“边材”——调节社会秩序,当代“文明礼仪建设”“公共场合行为规范”正是其价值的延续与转化;

一般贡献(1分):如特定地域的民俗符号(如陕北窗花、江南蓝印花布),是年轮的“外层纹理”——丰富文化细节,为文明增添多样性,虽不影响根基,却让文化更具生命力。

(2)价值重组的“年轮纹理”分析。

文化基因的重组,如同年轮中因“气候变化”形成的特殊纹理,需聚焦“触发事件、核心人物、文本载体(载体层)”三大关键节点,以禅宗形成为例:

触发事件:魏晋玄学“重直觉、轻教条”的思潮,如年轮生长中的“温润气候”——打破了“儒家独尊”的思想禁锢,为“禅”的“直觉体悟”与道家“自然无为”的对接提供土壤;

核心人物:慧能提出“顿悟说”,如同年轮生长中的“关键养分”——将佛教“众生皆有佛性”与儒家“人人皆可为尧舜”对接,降低修行门槛,让佛教从“精英宗教”转向“大众文化”;

文本载体(载体层):《坛经》以白话成书,如同年轮的“清晰纹理”——突破此前佛教经典“梵文直译”的晦涩,成为“禅-儒-道”价值复合体的传播载体,让重组后的价值能深入民间。

3. 模拟与预测:定位“年轮生长的趋势预判”。

我们不追求“精准预测明年年轮的宽度”,而是通过“敏感性分析”预判影响文化基因演化的关键变量,明确其“趋势性”而非“必然性”:

对“AI伦理与传统人文伦理融合”的模拟,输出“趋势图谱”而非“确定结果”:若政策侧重“人文引导”(如将“天人合一”纳入AI伦理准则),则假设性“融合概率提升至65%”;若技术主导(如单纯追求AI效率),则假设性“冲突风险增加至40%”(基于现有政策文献对“人文-技术”导向的倾向性分析);

特别标注“不可控变量的影响”:如突发技术革命(如通用AI的出现)可能如“极端气候”,暂时改变文化年轮的生长节奏,但只要“和而不同”“民本”等价值锚点的“核心心材”未损,长期仍会回归“动态平衡”——例如通用AI可能改变“孝”的载体(如AI陪护机器人),但“代际互助”的本体层价值不会消失。

三、实证探索:在跨文明对比中凸显中国智慧

1. 中华文明的“动态连续”:从案例看循环机制。

(1)成功案例:“孝”文化当代转生。

价值锚点本体层:“尊亲敬长、代际互助”始终未变,这是“孝”文化的“根”;

实践反馈修正:当代“空巢老人增多”“生育率下降”“社会养老体系完善”等现实,推动“孝”从“家庭单责”(养儿防老)扩展为“家庭-社会共责”(家庭尽孝+社会养老+政府兜底);

新载体创新:“时间银行”(年轻人服务老人积累“时间积分”,未来可兑换同等服务)、“智慧养老设备”(如远程健康监测手环)、“社区孝老食堂”等,让“孝”的价值在当代落地,避免沦为“空泛的道德口号”。

(2)对比案例:印度文明“载体僵化”。

印度教“业报轮回”的价值锚点,本体层“善恶有报”具有稳定性,但其载体层的“种姓制度”长期僵化:

缺乏实践反馈修正:种姓制度将人分为四等,既未适配现代社会“人人平等”的需求,也未通过新载体传递“善恶有报”的核心价值——低种姓群体即便行善,也难以改变社会地位,导致价值与实践脱节;

结果:“业报轮回”从“引导善念的文化基因”,成为其文明现代化转型中需要应对的重要课题——这反衬出中华文明“价值稳定+载体灵活”的动态循环优势:我们从不为载体“绑死”价值,而是让载体为价值服务。

(3)中间案例:清明祭扫的“断裂与重塑”。

挑战:城市化导致“异地祭扫难”(年轻人在外工作,无法返乡)、环保政策限制“焚烧纸钱”(传统载体失效),清明祭扫面临“断代风险”;

重塑:“网络祭扫”(如中华英烈网的线上献花、留言)、“代祭扫”(专业机构代为清扫墓地并直播)、“生态葬”(树葬、花葬,将“慎终追远”与环保结合)等新载体出现;- 关键:及时的“实践反馈”(发现传统载体不适配)与“载体创新”(找到新的表达形式),让“慎终追远”的价值锚点得以延续——这说明文化基因的“断裂”不可怕,可怕的是“价值与载体的双重脱节”。

2. 跨学科边界厘清:文化基因与生物基因的“平行对话”。

二者如同“树木的年轮与基因”——前者记录生命与环境的互动,后者决定生命的基本构造,关联却不重合,需明确三者核心差异:

演化速度:生物基因以“代际”为单位(人类基因演化周期数十万年),文化基因的“动态循环”可在数十年内完成(如“孝”的当代转型仅用30年,从“养儿防老”到“社会共责”);

传递方式:生物基因通过生殖垂直传递(父母传给子女),文化基因通过“教育、媒介、实践”实现“垂直+水平”传递——如“和而不同”不仅通过家庭、学校传给下一代,还通过“一带一路”传递至全球,影响其他文明;

互动关系:生物基因提供“认知能力基础”(如人类的抽象思维让“价值锚点”可被理解、传递),但不决定价值内容——正如复旦大学东夷族群研究成果所示,O-F3323父系基因与岳石文化的关联,仅说明“族群流动可能伴随文化传递”,而非“基因决定‘敬畏自然’的价值”;文化基因反作用于生物基因的表达(如“孝”文化推动人类对老人的照顾,延长平均寿命,间接影响基因传递),但二者绝非“决定与被决定”的关系。

四、应用方向:以“年轮智慧”导航文化未来

1. 文明诊断:动态适配的“文化健康度”评估。

不再以“静态达标”(如某文化基因是否“原汁原味”)为标准,而是构建“价值-实践-载体”三维动态模型,评估文化的“活态传承能力”:

价值锚点动态稳定性:核心内涵跨时代变异率(如“民本”在先秦与当代的语义重合度≥80%)+ 实践反馈适配率(当代对价值的修正建议,如“社会养老纳入孝文化”的社会接受度≥60%);

载体适配性:覆盖行为载体(如视频拜年在18-35岁群体中的使用率≥70%)、制度载体(如民法典赡养条款的执行率≥85%)、符号载体(如“和”字在公共空间的呈现频率≥每万人5处,如公园雕塑、路牌标语);

重组活力:外来基因与本土价值的融合成功率(如“AI伦理与‘天人合一’融合的案例数≥5个/年”,如AI垃圾分类系统融入“人与自然和谐”理念)。

通过这一模型,可诊断出文化的“亚健康状态”——例如若“春节团圆”的价值锚点变异率低(≥85%),但载体适配率低(年轻人视频拜年使用率仅40%),则需推动载体创新(如开发“云端团圆互动游戏”),避免价值“悬空”。

2. 文明对话:以“年轮互鉴”替代“优劣比较”。

西方“文化群组选择理论”侧重“文明竞争淘汰”,认为只有“优势文化”才能存活;而我们的“价值锚点动态循环”,为文明对话提供了“求同存异”的框架——不是“谁取代谁”,而是“各取所长、互补共生”:

与西方“个人主义”对话:不纠结“集体主义与个人主义谁更优”,而是寻找“价值互补点”——西方“个人创新”可丰富我们“集体和谐”的实践载体(如鼓励个人在社区治理中提出创新方案);我们“和而不同”可修正西方“竞争至上”的偏差(如在国际合作中倡导“互利共赢”,而非“零和博弈”);

参与国际讨论的核心论点:非西方文明的“连续性”,并非“保守”“落后”,而是“价值锚点动态循环”的结果——这种“守根而不僵化”的智慧,可为全球文明对话提供新范式:例如非洲文明的“社群互助”价值、伊斯兰文明的“慈善”价值,都可通过“动态循环”与现代社会适配,无需照搬西方模式。

3. 文化创新:“年轮新层”的培育路径。

文化创新不是“砍倒古树栽新苗”(否定传统),也不是“给古树刷油漆”(形式创新),而是让年轮长出“适配当代的新层”——在保留价值锚点的基础上,迭代载体、修正实践:

载体创新:将“二十四节气”与“智慧农业”结合,用大数据分析节气与农作物生长的关联(如根据“惊蛰”气温预测小麦病虫害),让“天人合一”的价值锚点通过科技载体重生;将“书法艺术”与“数字媒体”结合,开发“AI书法生成系统”(用户输入内容,AI生成不同字体的书法作品),让“笔墨意境”融入现代生活;

教育创新:在中小学开设“文化基因动态课”,通过“清明祭扫的古今变化”“中医辨证施治的当代实践”“二十四节气与智慧农业”等案例,让年轻人理解“文化不是博物馆里的古董,而是能与生活对话的活智慧”;

优先课题:以“中医文化基因”为突破口,完成全链条实证——① 提取价值锚点(如“治未病”“辨证施治”);② 构建动态图谱(梳理从《黄帝内经》到当代中西医结合的演变);③ 推动载体创新(如开发“中医体质检测APP”“中药颗粒剂标准化生产”),为其他文化基因(如“礼”“和”)的研究提供范本。

结语:年轮无言,文明有声

当我们读懂古树的年轮,便理解了它如何在风雨中扎根生长——每一圈都藏着对环境的适应,每一圈都延续着生命的韧性;当我们解码文明的“文化年轮”,便掌握了人类如何在历史中走向未来——每一层都沉淀着价值的根脉,每一层都孕育着实践的创新。

“文化基因年轮学”不是理论的终点,而是实践的起点——它以“价值锚点动态循环”为钥匙,打开了理解中华文明连续性的大门,让我们明白“为何我们能成为唯一未断裂的原生文明”;以“年轮图谱”为工具,为文化创新提供了可操作的路径,让传统不再是“负担”而是“资源”;更以“对话而非对抗”的姿态,为全球文明交流注入了中国智慧——文明不是“竞技场”,而是“百花园”,每一种文明都可通过“动态循环”活出自己的精彩。!

“文明年轮”记录着我们从哪里来——从章学诚的“六经皆史”到梁启超的“新史学”,从先秦的“和而不同”到当代的“人类命运共同体”,我们从未丢过价值的“根”;也指引着我们往哪里去——在守好“和”“孝”“民本”等价值锚点的同时,以开放的实践不断丰富文明的内涵,让文化年轮长出更适配未来的“新层”。

年轮无言,却刻着生命的答案;文明有声,需我们以智慧续写华章。这份纲领,便是我们为文明“续写年轮”献上的一份中国方案——它不求“放之四海而皆准”,但求“扎根中国、照亮未来”,让中华文明在与世界的对话中,愈发繁茂、愈有力量。(文/党双忍)

注:文化基因长河理论、年轮理论、密码本理论,合构为文化基因学三大基石。今发表年轮理论,与此前已发表的长河理论、密码本理实现完全对接。2025年10月6日于磨香斋。