一部瑰丽的华夏创业史诗

——镌刻在《诗经》里的文明奠基礼

华夏文明不是从来就有的,而是一点一点创造出来的,从星星点点,到万家灯火,走向波澜壮阔,辉煌璀璨。现在,就让我们一起,走进《诗经》,窥探那段鲜为人知的开天辟地的华夏创业史……

五千年的风掠过《诗经》的诗行,那些诞生于田畴与城郭间的吟唱,从不只是先民的生活牧歌。《诗经》作为中国最早的诗歌总集,反映了周代及之前的社会生活,记录着华夏文明的形成过程。当我们循着《生民》《公刘》《緜》《皇矣》《武》的篇章脉络回望,会发现其中藏着一部有待全息解码的华夏文明“创业史诗”——这里的“创业”,非商业模式盈利,而是一个族群从“无”到“有”、从“散”到“聚”、从“生存”到“文明”的开拓与建构。从后稷“教民稼穑”的技术突破,到公刘率族迁徙的逆境突围,从古公亶父构建治理秩序的制度探索,再到文武二王“以德配天”的价值确立,这部史诗串联起的,正是华夏文明从萌芽到成熟的奠基历程。这部“创业史”里没有商业账本,却记录着先民如何以双手拓生机、以团结破困局、以制度立根基、以信念铸文明——而这些镌刻在诗行里的精神基因,至今仍在我们的文化血脉中清晰可辨。

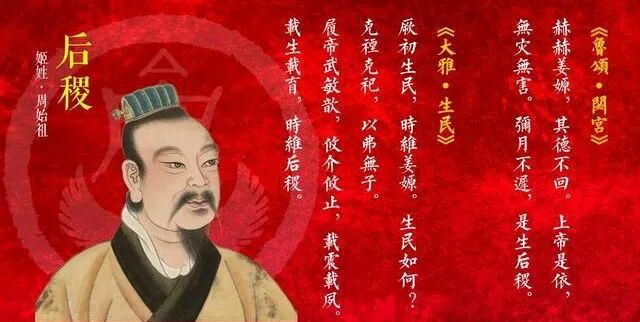

一、技术创业:后稷奠定“生存模式”,文明的第一枚“技术铭文”

华夏文明的“创业”起点,始于一粒种子的落地。《诗经·大雅·生民》以充满神话色彩的笔触,讲述了周人始祖后稷的诞生与使命:“厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。”从“不坼不副”的降生奇迹,到“诞实匍匐,克岐克嶷”的早慧,后稷的与众不同,最终落脚于对“农耕”的天赋敏感——“诞后稷之穑,有相之道。茀厥丰草,种之黄茂。实方实苞,实种实褎。实发实秀,实坚实好。实颖实栗,即有邰家室。”

这些对作物生长的细致描摹,绝非单纯的景物咏叹。它们共同构成了一部初始的“农业技术手册”:“茀厥丰草”是除草技术,“种之黄茂”是良种选育,“实方实苞”则是对作物生长周期的精准观察。后稷并非天生的“神”,而是系统编码农耕技术的华夏首席农艺师。据《史记·周本纪》记载,后稷儿时即好种麻菽,成人后善耕农,帝尧举为农师,这一记载也印证了周人对农耕起源的历史记忆。他以“农耕技术”解决了族群生存与发展的核心需求,将散落的先民聚集于邰地,以稳定的农耕生产取代漂泊的采集狩猎,完成了文明从“依赖自然”到“改造自然”的关键一跃。徐复观在《中国艺术精神》中曾指出,周人的农耕文明“奠定了中国人文精神的基础”,而这一基础的创建者,正是后稷。

他带领族人重拾农耕传统、重塑组织凝聚力:当土地从“荒野”变为“良田”,当族群从“离散”变为“聚居”,文明便有了扎根。这粒由后稷种下的“种子”,既是稷、麦等作物的种子,又是华夏文明“务实、创新”的精神铭文——这场以农耕为核心的“技术创业”,本质是“用核心能力解决生存刚需”,正如所有文明的“创业”起点,都离不开对“生存模式”的底层探索。此后数千年,“重农固本”成为王朝治理的核心逻辑,“勤耕不辍”成为民族性格的底色,皆源于这枚镌刻在《生民》里的“技术铭文”。

二、逆境创业:公刘重塑“组织凝聚力”,族群的“团结密码”

后稷的技术创业解决了“活下去”的问题,而公刘面临的,是“活下去”之后“如何在危机中凝聚族群”的逆境挑战。《诗经·大雅·公刘》记录了后稷后代公刘的“二次创业”:由于故土遭遇战乱与环境变迁,《史记·周本纪》载“薰育戎狄攻之,欲得财物”,学界亦认为与渭水流域气候波动相关,公刘毅然带领族人迁徙,开启了“于胥斯原”的探索之路——“于胥斯原”意为“考察这片平原,见百姓众多”,诗中“陟则在巘,复降在原”等句,更生动描绘了他勘察地形、选择居地的过程。

“笃公刘,匪居匪康。乃埸乃疆,乃积乃仓。乃裹糇粮,于橐于囊。思辑用光,弓矢斯张;干戈戚扬,爰方启行。”诗的开篇便勾勒出一位务实而果决的“创业领导者”形象:他不图安逸,先整顿田疆、囤积粮食以解决“迁徙的物质基础”,再备好武器与干粮以应对“途中的安全风险”,以万全之策保障族群安危。途中,他“陟则在巘,复降在原”仔细考察地形,“逝彼百泉,瞻彼溥原”确认水源与土地肥力——这种“先调研后决策”的审慎,正是逆境中“创业成功”的关键。最终选定豳地定居后,他“度其隰原,彻田为粮”重新划分田亩、恢复农耕,“俾立室家”为族人建造居所,让漂泊的族群再次有了“家”的模样。

公刘的“创业”,核心在于“逆境中的凝聚力锻造”。迁徙不是被动的逃离,而是主动的“组织重构”:他以“积仓裹粮”的筹备展现责任,以“相其阴阳”的智慧赢得信任,以“彻田立家”的行动稳定人心。当族人从“离散”走向“辑和”,周人不再是松散的群体,而是有共同目标、共同记忆的“文化共同体”。这场“逆境创业”的历程,被铭写在《公刘》的诗行里,成为华夏族群的“团结密码”——从后世“衣冠南渡”中士族与百姓的相携,到近代“西迁办学”中师生的共赴国难,每当民族遭遇考验,总有“公刘式”的担当者站出,以“共担风险、共享生机”的凝聚力突围,而这正是《公刘》留给我们的永恒启示。

三、建制创业:古公亶父构建“国家雏形”,文明的“秩序骨架”

公刘的逆境创业凝聚了族群,而古公亶父面临的,是“族群壮大后如何建立稳定治理体系”的新命题——他以“建制创业”,完成了周人从“族群”到“早期国家”的关键一跃。《诗经·大雅·緜》开篇便写“緜緜瓜瓞。民之初生,自土沮漆。古公亶父,陶复陶穴,未有家室”,描绘了他初到岐下时“穴居而处”的简陋景象;而诗的后半段,却呈现出“乃召司空,乃召司徒,俾立室家。其绳则直,缩版以载,作庙翼翼”的有序场景——这种跨越,正是古公亶父“建制创业”的核心成果。

他的革新,在于打破“首领个人治理”的原始模式,建立起分工明确的“早期官僚体系”:“乃召司空”掌管工程营建,规划城邑、建造宫室;“乃召司徒”掌管教化与土地,整顿族群、安抚百姓。这与《周礼·天官》“司徒掌邦教,以佐王安扰邦国”的记载形成呼应,既标志着周人早期国家治理体系的初步形成,也与《周礼》中系统化的官制记载存在渊源,体现出周代治理制度的渐进发展。陕西周原遗址(周代早期都城遗址)的考古发现更印证了这一点:遗址中不仅有规整的城垣、宫殿基址,还有布局严谨的宗庙遗迹,恰与诗中“其绳则直”“作庙翼翼”的制度建设相契合,符合考古学对“早期国家”“有城邑、有礼制、有分工治理”的定义。

不再是仅凭首领威望维系,而是以“制度规范”管理族群:宫室的“其绳则直”,不仅是建筑的规矩,更是社会秩序的象征——从平民居所到贵族宫室的有序规划,标志着“社会分工”的形成;宗庙的“作庙翼翼”,不仅是祭祀的场所,更是文化认同的核心——通过共同祭祀先祖,强化族群的“集体记忆”。李泽厚在《美的历程》中认为,周代的“礼乐制度”是中国文化的“奠基性建构”,而古公亶父的治理探索,正是这一建构的“雏形阶段”。这场为文明立规矩的“建制创业”,为华夏文明搭建了“秩序骨架”——当治理从“依赖个人”转向“依赖制度”,文明才有了支撑更大体量、更长远发展的可能,这与现代组织从“创始人管理”到“标准化体系管理”的升级逻辑,有着跨越三千年的呼应。

四、价值创业:文武二王确立“政治伦理”,文明的“精神内核”

古公亶父的建制创业搭建了“制度骨架”,而文王、武王接过“创业”接力棒,以“价值创业”为文明注入灵魂——确立“以德配天”的政治伦理,为华夏文明定下千年精神基调。《诗经·大雅·皇矣》以“皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫”开篇,打破了此前“天只佑护王族”的神权逻辑,明确提出“天的意志以‘民之莫’(百姓安定)为标准”,这正是“以德配天”的核心前提。 文王的“价值实践”,在于以“德”凝聚人心。《诗经·大雅·文王》中“仪刑文王,万邦作孚”的诗句,便体现了他以德服人的政治智慧。他“其德克明”(能明辨是非)、“其德克顺”(能顺应民心),不仅赢得族内拥戴,更让“诸侯皆来决平”(《史记·周本纪》),连邻近部落都主动归附。甚至“王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅”,也是为了讨伐“侵阮徂共”的不义者——他的“武力”,始终服务于“维护正义、安定百姓”的“德”。到了《武》篇,武王伐纣的“牧野之战”被描绘为“允文允武,昭假烈祖。佑启我后人,咸以正无缺”的正义之举:商纣“好酒淫乐,厚赋税以实鹿台之钱”(《史记·殷本纪》),失德失民;武王“以仁伐不仁”,正是“以德配天”的实践。正如张岱年在《中国哲学大纲》中所言,“‘以德配天’的观念标志着中国古代政治思想的重要转折,从神权政治转向德性政治”。这一转折在《尚书·泰誓》中更具象化,“天视自我民视,天听自我民听”的记载,清晰揭示出“德”的本质是对“民”的责任。

从此,“德”逐渐成为华夏文明的精神内核:从“为政以德”的治理原则,到“君子尚德”的人格追求,再到“以德服人”的处世智慧,这场由文武二王完成的“价值创业”,让华夏文明超越了地域与时代的局限。它镌刻在《皇矣》《武》的诗行里,告诉后世:文明的延续,从不依赖武力征服,而依赖对“人”的尊重、对“善”的坚守——这正是华夏文明能穿越三千年风雨的精神密码。

结语:诗行里的创业密码,文明的永恒接力

镌刻在《诗经》中的这部华夏创业史诗,早已超越怀旧的历史叙事,成为中华民族生生不息的创新基因与精神源泉。从后稷的“技术创业”到文武二王的“价值创业”,展现的是华夏先祖不畏艰难、勇于开拓、善于总结、持续创新的文明历程。这份深植于文化底层的创业精神与文化自信,不仅是中华民族过去辉煌的基石,更为我们今天建设中华民族现代文明、实现民族复兴提供了宝贵的历史资源与精神动力。

当我们夯实农业根基、突破农业科技等“卡脖子”技术,是对后稷“以双手拓生机”的当代续写;当我们在百年变局中凝聚力量,是对公刘“逆境铸团结”的精神回响;当我们推进国家治理现代化,是对古公亶父“以建制立秩序”的智慧延伸;当我们以文明之姿对话世界,是对文武二王“以德配天”的价值重构。《诗经》中的诗句或许定格在商周的田畴与城郭,但华夏文明的“创业”精神从未止步,继续激励着中华民族的现代复兴与文明创新——从先民的农耕奠基到今天的民族复兴,本质上都是同一场文明叙事的接力,也为中华民族现代文明建设提供了深层的文化资源与历史自信。

三千年后的今天,当我们再次翻开《诗经》,读到的不只是古老的诗句,更是一个民族的“创业初心”:以务实之姿扎根大地,以团结之力应对挑战,以制度之智构建秩序,以精神之光照亮前路。这,正是《诗经》留给华夏文明最珍贵的礼物,也是我们续写新时代“创业史诗”的底气所在——因为那些镌刻在诗行里的文明密码,早已成为我们血脉中的一部分,指引着我们不断向前。(文/党双忍)

注:在周代,中国文化基因进行了第一次系统编码。这一破天荒的文化壮举,成就了中国文化的那个“1”。从此,生生不息,开启了从“1”到“100”的华夏文明进程。本文从《诗经》提供的信息,回望中国文化系统编码前的那一段不同寻常的“创业史诗”。中华民族的这部创业史诗,没有荷马史诗的浪漫调性,却充满了生生不息的烟火气象。2025年9月24日于磨香斋。