大气蒲城

——盛唐雄风浸润的千年气韵

飞行关中,掠过渭北平原的苍茫,当一片巍峨山峦与庞大石刻闯入视野时,蒲城到了。这方土地,收藏着大唐最鼎盛的时代,也孕育着一种独特的文化气质——人称“大气蒲城”。

这大气,非凭空而来,正是源自城郊那两座沉睡千年的帝陵:桥陵与泰陵——前者凝固着开元盛世的巅峰气象,后者承载着王朝由盛转衰的厚重记忆,共同铸就跨越千年的蒲城气韵。

山为陵,石为魂:盛唐气象的永恒凝固

桥陵,唐睿宗李旦的归处,建于开元四年(716年),恰是大唐国力如日中天之时:万邦来朝,长安西市驼铃不绝、东都洛阳漕船如梭、物阜民丰的盛景,都被刻进了这座帝陵的每一块石头里。

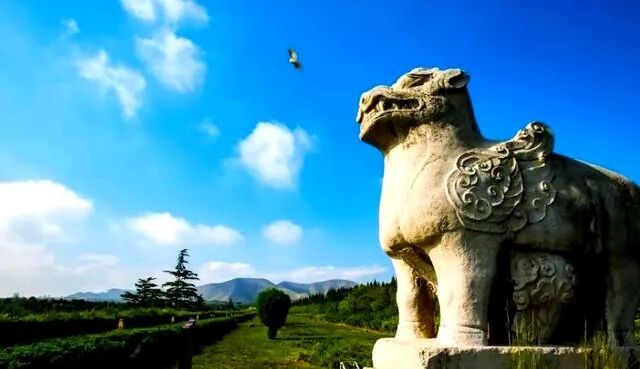

踏上神道,两侧石刻如一支沉默的仪仗队,肃立千年。高达8.64米的华表直插云霄,柱身缠绕的云龙纹遒劲奔放,不仅丈量着物理的高度,更丈量着一个王朝的精神海拔,雄健的石狮昂首怒目,鬃毛如波浪翻卷,爪下踏球(象征寰宇一统),虽沉默千年,却仍有威震八方的咆哮气势;身披明光铠的石人(翁仲)双手握剑,神情刚毅,仿佛仍是当年拱卫宫城的禁军卫士;那尊著名的鸵鸟石刻,以西域传来的“凸面线刻”技法,将异域珍禽的灵动刻画得栩栩如生,诉说着盛唐“兼容并蓄”的开放胸襟。这些石刻无一不体型硕大(多数高过两米)、造型饱满、线条奔放,连石基座的缠枝花纹都透着饱满的生命力——它们不是冰冷的石材,而是开元盛世“自信昂扬”精气神的凝结,是一个民族处于上升期时那种“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的集体精神写照。

相比之下,泰陵——唐玄宗李隆基的安息之地,建于天宝十三载(754年),距“安史之乱”仅一年之遥。它仍保持着帝陵的宏大规制:神道长达三公里,石刻数量与桥陵相当,但细节里已藏着时代的转折。石狮的鬃毛线条收敛了许多,不再是波浪翻卷,而是结成整齐的“疙瘩鬃”,少了几分奔放,多了几分沉郁;石人的铠甲纹路更显繁复,面部神情从桥陵的“昂扬”变为“凝重”,似在隐忧即将到来的动荡;连神道旁的石马,也从桥陵的“昂首嘶鸣”变为“低头伫立”。玄宗一生,亲手将大唐推至“稻米流脂粟米白”的顶峰,也亲历了“渔阳鼙鼓动地来”的崩塌——泰陵的石刻,便成了这种“辉煌与悲怆交织”的见证。它没有桥陵的外放豪迈,却多了一层“阅尽兴衰仍守气度”的厚重,为蒲城的“大气”添上了最深刻的一笔。

历史的浸润:一方水土一方人的千年沉淀

蒲城人的“大气”,不是口号里的形容词,而是千年历史浸润出的生活底色——帝陵不是孤立的“文物”,而是刻进蒲城人日常的“活历史”。

试想千百年来,蒲城人就与这两座帝陵共生:农人在帝陵脚下耕耘,锄头偶尔会碰到盛唐的陶片;孩童放学归来,在石刻间追逐嬉戏,指尖划过石人铠甲的纹路,听老人讲“开元盛世”的故事,说“玄宗皇帝如何让长安变成天下最热闹的地方”;每逢清明,乡亲们会到帝陵旁的田埂上祭扫,顺便给石刻拂去尘土——对蒲城人而言,这些石头不是书本里的“唐代文物”,而是“看着祖辈长大”的老邻居,是触手可及的历史坐标。

这种浸润,悄悄塑造着蒲城人的格局。他们的参照系,从一开始就不是“一村一镇”,而是“天下”与“盛世”:谈庄稼收成,会说“开元年间,这渭北平原可是‘仓廪实’的粮仓”;论待人接物,会提“盛唐时长安人招待西域客商”。帝陵的恢宏,让他们习惯了“大处着眼”——做事要如建陵般有格局,待人如盛唐般有包容;石刻的精雕细琢,又让他们懂得“细处着手”——哪怕种庄稼,也要像刻石纹般用心。这种“大与细”的平衡,正是盛唐精神在蒲城人身上的延续。

更难得的是,泰陵的“兴衰记忆”,让蒲城人的“大气”多了一层韧性。他们从帝陵的变迁里懂得:盛世时要如桥陵石刻般“昂扬不骄”,失意时要如泰陵石刻般“沉郁不颓”。就像蒲城老辈人常说的:“咱蒲城人,得有陵上石头的性子——经得起风光,扛得住起落。”这种刚柔并济的特质,让“大气”不再是浮于表面的豪爽,而有了深沉的精神厚度。

古今交响:大气蒲城的当代回响

今日蒲城,盛唐雄风早已不是博物馆里的陈列,而是融入生活细节的文化基因,在饮食、艺术、行事里处处可见回响。

饮食里的大气,是不拘小节的豪爽:蒲城人待客,必上“水盆羊肉”,大碗盛肉、高汤宽汤,配上刚出炉的月牙饼,掰开泡进汤里,一口下去满是实在;逢年过节做“椽头蒸馍”,馍要蒸得比拳头大,掰开层次分明,讲究“实在待客,不搞虚的”,像极了盛唐宴饮时“金樽清酒斗十千”的敞亮。

艺术里的大气,是蒲城秦腔的高亢,不用细嗓柔腔,偏要“吼”出来,唱到动情处,一句嘶吼能穿透街巷,像极了李白“仰天大笑出门去”的奔放;戏文里常演《长生殿》《开元盛世》,演到玄宗开元时的励精图治,台下观众会跟着叫好,演到安史之乱的动荡,又会沉默叹息——戏里戏外,都是蒲城对盛唐精神的回望与传承。

行事里的大气,是敢想敢干的魄力:如今的蒲城,既是全国优质酥梨基地,又建起了通用机场,发展航空产业——种酥梨,要种出“全国知名”的规模;搞产业,要搞工业新材料,瞄着“航空航天”的高度,这份“放眼全局、敢闯敢试”的胆识,恰是盛唐“开拓进取”精神的当代延续。

这种大气,早已成了蒲城的“身份密码”:走在蒲城街头,听当地人说话的爽朗声调,看他们待人接物的热情实在,总能想起桥陵石刻的昂扬、泰陵石刻的厚重——盛唐的基因,从未离开过这片土地。

站在桥陵之巅,俯瞰蒲城大地:渭北平原的麦田如绿毯铺展,远处的泰陵隐在山峦间,近处的石刻在阳光下泛着温润的光泽。风从神道吹过,似带着千年的回响——你会突然明白:大气蒲城,不是单靠帝陵的“大”,而是盛唐的“雄”与“厚”,刻进了土地,融进了人心,最终长成了一种文化气质。陵者,山也;山者,气也。

大气蒲城,是开元盛世的“精神海拔”,是王朝兴衰的“历史厚度”,是当代人脚下的“生活底气”。这气韵,穿越千年,生生不息,也让每一个来到这里的人,都能触摸到曾经的辉煌,感受到文化绵延的力量。(文/党双忍)

注:我是蒲城人,受大气浸染。但一直不知这方土地上的人何以“大气”?近年来研究文化基因,似乎找到了答案。于是,写下本文,也写给蒲城人,写给大气的蒲城。2025年9月21日于磨香斋。