西安:超级文化年轮

西安的土地上,生长着一棵纵深百万年的文明巨树——它的根须深扎秦岭渭水的沃土,枝干舒展于关中平原的长风,每一圈年轮都印着山水的印记与文化基因的密码:秦岭为屏、渭水为带,浐灞穿城、沣河绕郭,从史前先民依水而居的“原始种子”,到西周丰镐“系统编码”的礼乐与《易经》,从秦汉“大一统”扎下的思想根脉,到隋唐“万邦来朝”的融合盛景,再到当代“老山水里的新活力”,自然与人文、都城与思想从未割裂,共同织就这“山水融城+基因传承”的超级文化年轮。

一、史前:秦岭渭水间的根脉年轮

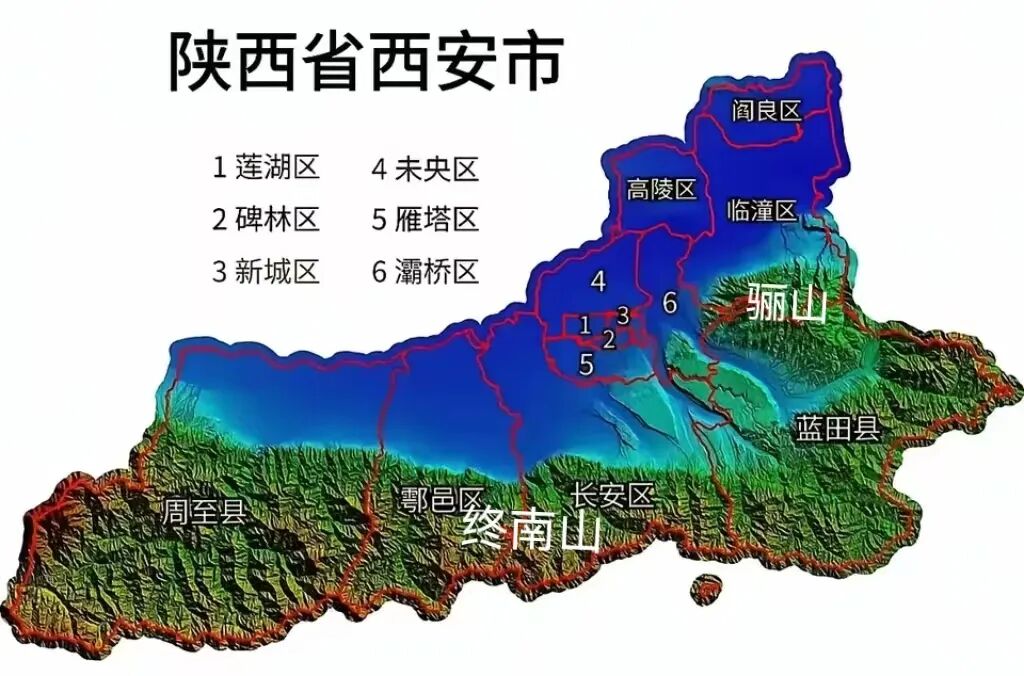

百万年前的西安,是秦岭渭水孕育的文明襁褓,也是文化基因“原始种子”的萌发地。212万年前的上陈遗址藏在秦岭北麓沟壑间,古人类握着砍砸器在渭水支流岸边敲开坚果——“秦岭挡寒风,渭水润草木”,这片山水环绕之地,成了人类最早的“宜居之所”,石器组合展现的“工具制作逻辑”,是西安最早的“文化指纹”。163万年前的蓝田猿人,在灞河上游公王岭搭建篝火,剑齿象遗骸旁的骨器泛着光泽,他们顺着渭水迁徙,在关中平原台地留下“适应自然”的生存印记;65万年前的陈家窝遗址,篝火堆旁的石器散落,印证着先民“协作取暖”的本能——这些实物遗存,串联起从“猿人活动”到“早期智人聚居”的初始轨迹。

蓝田华胥镇依偎秦岭余脉,“华胥氏踩雷泽履迹生伏羲”的传说,扎根在这片“山环水绕”的土地。她的国度“无帅长而民自化”,恰如秦岭草木自在生长、渭水流水自然东去,不仅是中华“人文母国”的象征,更暗合西安成为多朝古都的先天条件:长安八水(浐、灞、沣、镐等)提供水源,秦岭渭水构成“宜居宜业”的自然基底。新石器时代,文化基因顺着山水脉络进阶:半坡聚落在浐河东岸扎根,彩陶鱼纹衔着水草,红黑彩绘映着波光,是“水养生命”的初级表达;灞河西岸的姜寨聚落,将山水刻入布局——中心广场对秦岭,房址绕广场,制陶区邻河岸,墓葬区藏树荫,完成从“依水而居”到“因山水规划”的跨越,显露出“都城聚落”的雏形。

黄帝“梦游华胥国”后,望秦岭云海悟“至道”;伏羲看渭水涟漪画八卦——“顺应自然”的哲思与“阴阳相生”的符号,为西周《易经》、道家“无为而治”埋下伏笔。这些“原始种子”借由传说与实践传递,成为后世诸子百家思想“破土前的蓄力”。

二、西周·丰镐:沣河两岸的礼乐年轮

周文王建丰京于沣河西岸,周武王建镐京于沣河东岸,两座城池像沣河结出的两颗果实,不仅托起西安首个都城时代,更成为中国文化基因“系统编码的第一现场”——周公在此“制礼作乐”,史官整理《易经》,二者共同锻造成“礼乐+《易经》”的超级文化基因组合,撑起中国哲学体系的骨架。

丰京依偎秦岭余脉的灵沼,张家坡遗址的宗庙夯土建筑朝秦岭主峰而立,周天子祭天时,抬头便见秦岭雪顶倒映灵沼,敬畏天地的礼意与山水灵秀相融。周公“制礼作乐”时,眼前是沣河两岸的麦田,耳畔是渭水涛声——将零散仪轨归整为“吉、凶、宾、军、嘉”五礼:“吉礼”祭天地,对应秦岭的山、渭水的河;“嘉礼”庆婚冠,呼应沣水滋养万物。丰镐遗址出土的青铜鼎群印证“礼定等级”:天子用九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋,固化“亲亲尊尊”的伦理,这正是儒家“克己复礼”“礼乐教化”的思想原型;《诗经·小雅·鹿鸣》“呦呦鹿鸣,食野之苹”写尽关中平原生机,成贵族宴饮乐歌,让伦理随旋律渗进生活。

周官整理的《易经》,将上古八卦补充为64卦,“乾为天”对应秦岭高耸,“坤为地”对应平原平坦,“坎为水”对应渭水蜿蜒——“乾健坤顺”的辩证、“顺应时势”的爻辞(如“潜龙勿用”“飞龙在天”),是道家“道法自然”的萌芽因子。丰镐出土的“利簋”,青铜纹路浸着沣河水色,32字铭文“武王征商”既印证历史,又以饕餮纹象征“礼治”权威,是儒道思想“可传承性”的金属载体。丰镐的蚌雕人头像带西亚特征,他们沿丝绸之路雏形而来,先见秦岭轮廓,再顺渭水找到丰镐——山水不仅滋养编码,更打开了“开放包容”的门户。

三、秦·咸阳:渭水轴线的刚健年轮

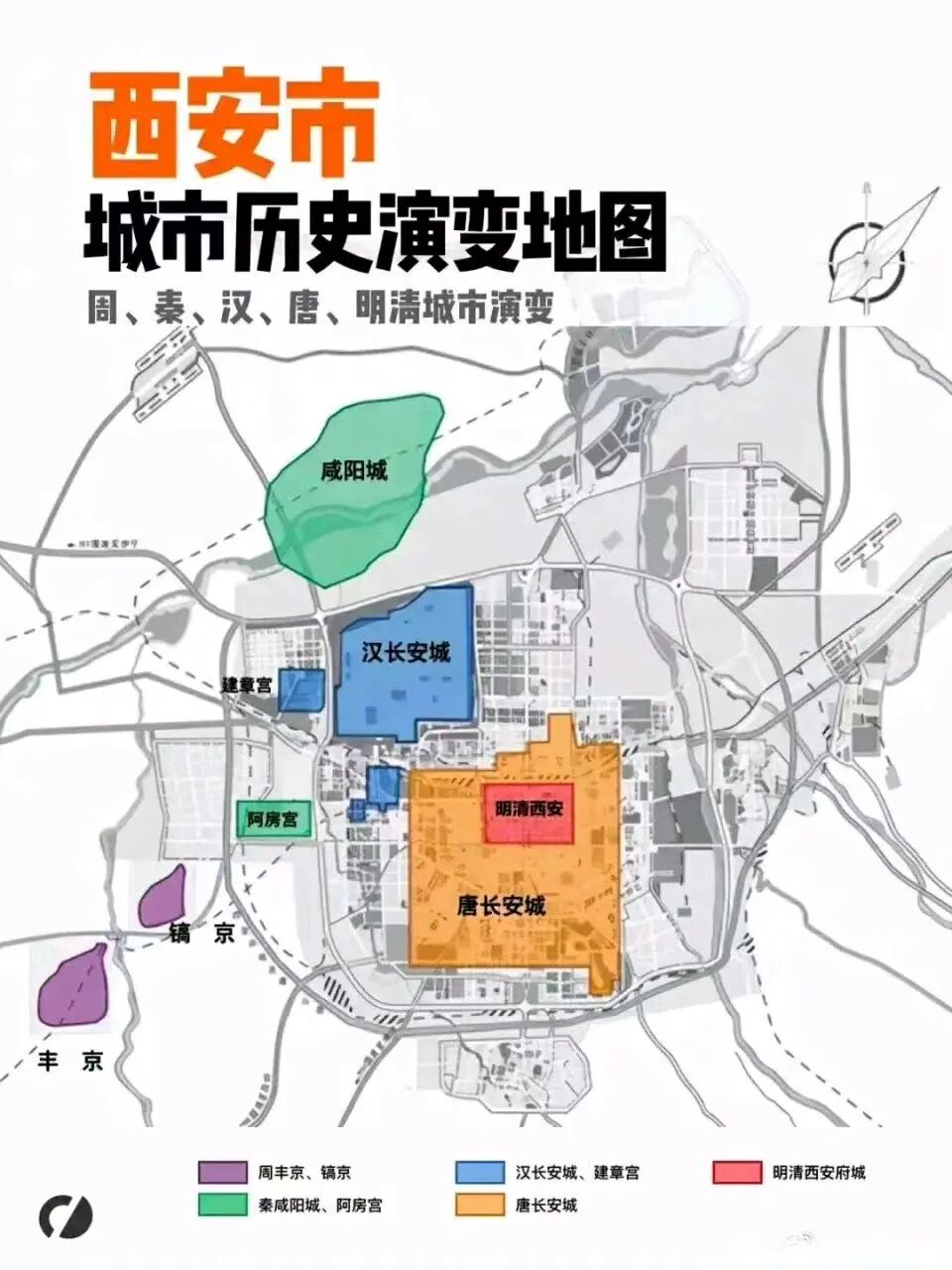

秦孝公迁都咸阳,一眼选中“九嵕山之南,渭水之北”的宝地——南望秦岭,北依九嵕,渭水穿城成天然轴线,接过西周的“都城与思想基因”,夯筑“大一统”的文化骨架。秦始皇统一六国后,将咸阳宫建渭水北岸,阿房宫筑南岸,用复道桥梁连接,“渭水贯都,以象天汉”的格局,尽显“天下一体”气魄。

秦代以“制度编码”深化大一统:郡县制替代分封制,让指令从咸阳辐射全国;“书同文”以小篆为标,“车同轨”定六尺间距,打破地域壁垒,培育“文化认同”基因,为儒家“大一统”、道家“天下一家”奠定基础。关中平原的富饶,成了“引水养国”的底气——郑国渠从泾水引水,像银带缠过沃野,灌溉四万余顷良田,将半坡“靠水而活”升级为“工程治理基因”,让关中成“天府之国”;渠道设计“顺势而为”,暗合道家“顺应自然”智慧。秦始皇陵选在骊山北麓(秦岭支脉),渭水支流临潼河从旁流过,兵马俑军阵朝向秦岭,陶俑铠甲留着平原泥土痕迹,既显儒家“秩序之美”,又藏道家“工艺之巧”。

《秦律》规定“不违农时”,因平原节气跟着秦岭物候走;咸阳“博士官”掌管典籍,保留医药、卜筮书籍——虽“焚书坑儒”却未断文化火种,为汉儒思想复兴留足空间。秦代的刚健制度,始终贴着西安山水生长,让西安从“区域都城”跃升为“帝国都城”。

四、汉·长安:龙首原上的开放年轮

刘邦定都时,娄敬献策“关中被山带河,四塞为固”,遂取“长治久安”名“长安”,建在龙首原南麓——未央宫筑于原上最高处,望秦岭群峰、听渭水涛声,“背山面水”的选址藏着山水智慧,也开启儒道思想与大一统治理的初步整合。

汉长安“斗城”格局顺着龙首原地势起伏,12座城门各对山水:安门朝渭水,清明门对浐河。汉初推行“休养生息”,暗合道家“无为而治”;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,设太学、置五经博士,汉宣帝主持石渠阁会议定《公羊传》正统,让儒家“仁礼”成都城精神底色。未央宫“前殿”显礼制,“石渠阁”藏典籍,漕渠从昆明池引水通黄河,把关东粮食、西域玉石迎进都城,既彰显“大一统”疆域优势,又延续“水养都城”基因。

司马相如《上林赋》以“八川分流”写关中壮阔,藏儒家疆域认同与道家自然思考;班固《两都赋》对比长安洛阳,浸着“礼乐教化”深沉。张骞通西域,沿渭水向西、翻秦岭支脉,带回葡萄、苜蓿;汉哀帝时,大月氏使臣授《浮屠经》——山水不仅守护长安,更成连接世界的纽带,让儒道基因开始接触外来文化。

五、新莽·常安:渭水之畔的过渡年轮

公元8年,王莽改长安为“常安”,却未动长安山水格局——未央宫仍在龙首原上对秦岭,渭水漕运仍滋养西市,石渠阁儒家典籍仍藏秦岭渭水的智慧。王莽效仿周公“制礼作乐”,修订的典章仍有“不违农时”的规定,他深知关中平原的收成,离不开秦岭的雨、渭水的水。

常安的“货布”钱币造型如渭水小船,遗址出土的建筑构件刻着秦岭草木纹饰——即便政权更迭,山水滋养的文化基因,仍在悄然延续,成连接汉与魏晋南北朝的“过渡桥”。

六、前赵至北周·长安:秦岭屏障的融合年轮

西晋亡后,长安成北方政权的“避风港”——秦岭为屏、渭水为险,既能御敌,又可借关中平原养兵,虽未留下盛景,却延续“尊儒崇道”传统,维系文化连续性。

前赵刘曜修缮未央宫,站在宫墙望秦岭叹“此乃天险,可守”;前秦苻坚召名士讲学,在草堂寺旁引沣河水建“逍遥园”,鸠摩罗什译《金刚经》时,听着沣河流水,将“逝者如斯夫”的感慨融入译文,恰如渭水汤汤;后秦姚兴扩建草堂寺,寺门对秦岭圭峰山,让长安成北方佛教中心。西魏文帝设太学,教材《易经》讲“坎为水”“艮为山”;北周武帝沿渭水去楼观台,道士讲“道法自然”——佛造像衣纹如秦岭流云,“永通万国”钱笔画似渭水波浪,山水是“文化锚点”,让礼乐、儒术、佛法从未断裂。

七、隋·大兴:龙首渠边的秩序年轮

隋文帝建大兴城,宇文恺先勘山水:龙首原地势北高南低,便将宫城建北边;浐河、灞河在东,引龙首渠入城;潏河在西,开永安渠供水——规划像用尺子量着秦岭走向、渭水流速,为“盛世绽放”搭好骨架。

朱雀大街北接宫城、南抵南郊,与秦岭北麓东西走向相呼应,108坊如棋盘铺开,每坊引龙首渠水浇菜园,既揉进西周礼乐秩序,又融入《易经》“象天法地”自然观。广通渠连渭水与潼关,漕船载江南粮食顺渭水而来,年运粮百万石;曲江池经疏浚成皇家园林,隋文帝宴饮时,看秦岭倒影在池里晃动,山水与秩序浑然一体。科举制萌芽,打破门阀垄断,选天下英才入仕——隋虽仅存38年,却接过秦汉大一统根脉,为唐长安的“思想融合”架好了梁。

八、唐·长安:曲江流饮的巅峰年轮

唐高祖改大兴为“长安”,将这座山水都城推向巅峰——城垣周长36.7公里,人口超百万,是当时世界最大城市,儒家、道家与佛教、景教等外来文化在此共生,织就“开放包容”的精神内核。

大明宫建在龙首原最高处,含元殿台阶对秦岭,朝会时阳光从秦岭方向洒来;朱雀大街宽150米,沿秦岭北麓延伸,两旁榆柳如渭水波浪,托着波斯商人、日本留学生。曲江池水来自浐河,春日文人“曲江流饮”,抬头见秦岭桃花,低头吟“春风得意马蹄疾”;西市“胡姬酒肆”挨永安渠,胡姬跳胡旋舞,李白写下“胡姬貌如花,当垆笑春风”——市井烟火里藏着儒道滋养的“生活美学”。

玄奘在大雁塔译经19年,塔影映浐河水;空海在青龙寺学密宗,寺后竹林对秦岭;《大秦景教流行中国碑》立碑林,“真主”与“天道”对应如秦岭渭水共生。唐诗是“盛世穹顶”的彩绘:李白“天生我材必有用”显儒家进取,“且放白鹿青崖间”露道家洒脱;杜甫“安得广厦千万间”是儒家仁心;王维“空山新雨后”是道家自然——唐长安的繁华,是“山水滋养+思想融合”的巅峰,让西安成世界文明交汇地。

九、五代宋金·京兆府:关中平原的温润年轮

唐亡后,西安成“京兆府”,仍靠关中平原沃土、秦岭渭水滋养,从政治都城转向文化都市,守着儒道根脉。关中书院建在龙首原余脉,吕大钧承张载“关学”,将《易经》思辨与儒家经世致用结合,讲“为天地立心,为生民立命”,让西周礼乐基因有了新表达。

草堂寺译经台仍在,沣河水从寺旁流过,鸠摩罗什舍利塔影子映水,像未断的文脉;京兆府坊市沿渭水支流分布,东市卖笔墨、西市卖农具,秋日文人去曲江池遗址,看秦岭红叶落水中,想起杜甫“曲江头”,字里藏着对山水与文化的眷恋。

十、元代·奉元路:山水之间的包容年轮

元代改京兆府为“奉元路”,多民族在此共生,却都眷恋西安的山水与儒道基因。蒙古贵族住汉式庭院,望秦岭雪、饮渭水酒;回族商人在化觉巷建清真大寺,寺井引浐河水,碑刻阿拉伯文旁刻“依山傍水”;汉族学子读《易经》,讲“山水蒙”“山水蹇”,皆为身边秦岭渭水。

奉元路官署建在龙首原缓坡,能看见渭水漕船、秦岭羊群;城隍庙戏台对沣河,秦腔调子顺河水飘远,各民族跟着唱——山水成“共同语言”,让儒道基因在多元共生中延续。

十一、明清·西安府:城墙内外的守护年轮

明洪武二年,“西安府”定名,工匠沿唐长安轮廓筑13.7公里城墙——根基扎渭水泥沙,砖料取秦岭黏土,每块砖刻“西安府造”,像对山水立誓“守住这座城”。4座城门各对山水:南门朝秦岭,北门对渭水,东门望浐灞,西门对沣河,既保防御,又藏“都城认同”。

清代碑林博物馆藏《开成石经》,碑石采秦岭花岗岩,刻12部儒家经典,含《易经》《诗经》;关中书院学子在城墙下读书,抬头见秦岭云,想张载“横渠四句”;楼观台道士在渭水边打坐,悟“道法自然”——城墙守着城,山水守着儒道根魂。

十二、当代·西安:山水焕新的活力年轮

今天的西安,借数字技术、文旅体验,让山水滋养的文化基因“活”起来——这是“周编码、秦夯土、汉筑台、隋架梁、唐铺彩、后世守根、当代焕新”的传承密码,让古老基因融入当代生活。

城墙“数字方舱”监测墙体,传感器线路如渭水支流,连秦岭生态站,将秦代工程基因、明代守护基因升级为“智慧守护”;秦陵博物院AR眼镜,让游客看见兵马俑朝秦岭,触摸儒家秩序与道家工艺。“长安十二时辰”街区引入曲江池水,唐装体验、投壶游戏是儒家礼乐,山水布景是道家自然,年接待超400万人次;“博物馆之城”159家场馆联动,周原青铜鼎、秦兵马俑、唐壁画“对话”,《易经》竹简、《道德经》抄本展陈。

《易经》八卦印在丝巾上,“天行健”成学子灯牌;“上善若水”刻在书签上,博主用动画讲《易经》、用说唱演“关学”——古老儒道基因触达全球年轻人。丝绸之路国际电影节上,隋唐开放与儒道“和而不同”的故事,飘向世界——当代西安的焕新,是老山水里的新绿,是文化基因迎着阳光的生长。

结语:年轮里的山水、都城与思想密码

西安的文化年轮,是“山水为基、都城为锚、思想为魂”的三重奏:秦岭渭水孕育了文明的原始种子,西周丰镐编码了礼乐与《易经》的思想骨架,秦汉筑牢大一统的文化根基,隋唐绽放思想融合的盛世,后世守着根脉,当代激活新生——每一圈都印着山水的灵秀,刻着都城的印记,藏着儒释道的智慧。

巴比伦城郭埋沙,玛雅符号成谜,西安的文化基因却从未断档:西周的礼乐在青铜鼎上呼吸,秦汉的秩序在兵马俑里扎根,隋唐的开放在唐诗与街区里流动,儒道的智慧在文创与研学里延续。它不是过去的遗迹,而是以山水为托、思想为魂,接住时光重量,迎着阳光生长的文明生命体——这就是西安的文化年轮,一部写在秦岭渭水间的“文明史诗”。

补记:“京兆”一词,字面意即“辽阔的京”,实指“京畿(国都)及其周边地区”。“京兆”一词为长安而创,是大长安地区的行政区划名称,其使用时间跨度长达1383年之久——起自西汉京兆尹,终于元代安西路。这见证了中国从中央集权初创到多元帝国形成的全过程。它既是行政区划的符号,又是中华文明在关中大地的精神图腾。这种历史积淀,使得“京兆”至今仍是西安最具文化厚度的古称之一。(文/党双忍)

2025年9月18日于磨香斋。