“秦岭传人”的时代使命

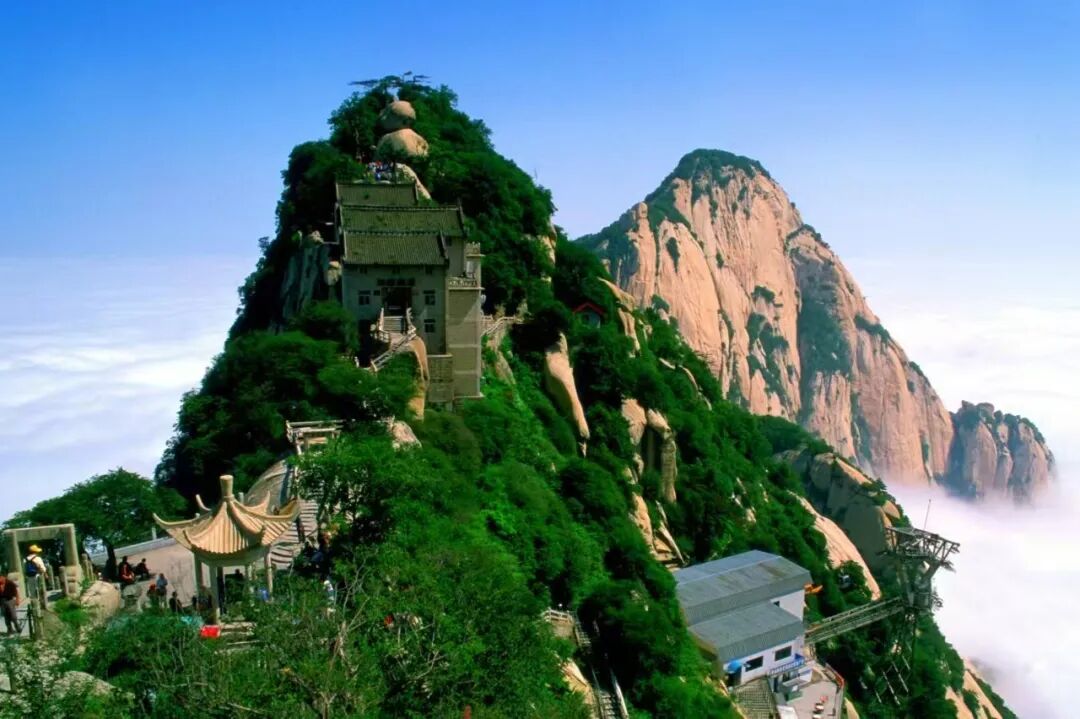

巍巍秦岭,横亘华夏。它既是地理意义上的“中央水塔”与生态屏障,更是文明维度的“中华民族祖脉”——这座祖脉并非局限于某一区域文化范畴,而是孕育华夏文明的核心根脉,堪称一座刻满文明年轮的文化基因库。

从秦岭北麓的远古人类活动痕迹,到新石器时代的农耕文明印记;从华胥伏羲“观天法地”的创世传说、三皇五帝“治世安邦”的智慧遗存(这些文明原点皆根植于秦岭作为中央地带的祖脉土壤),到秦岭北麓历史文化带周秦汉唐的礼乐制度、统一气象,再到新时代生态保护与文化传承的实践印记,不同时代的文化基因在此层层积淀、代代叠加,镌刻成一圈圈清晰可触的“文明年轮”(文明积淀的静态成果)。

这些年轮是民族的精神密码,是文明积淀的“活态档案”,更是推动其延续的“时光齿轮”得以转动的根基——而“时光齿轮”正是文明传承与创新的动态机制。“秦岭传人”的使命,便围绕这座“年轮基因库”与“时光齿轮”的联动展开:以守护留住每一圈年轮的本真印记,以传承让年轮血脉不断,以创新推动齿轮向前转动——让古老年轮“嵌”入当代,与当下生活咬合共振,最终在“守正创新”中实现“人与自然合创文明”的宏大愿景,而今这份使命正从理念走进现实。

一、守正:守护文明年轮,留住时光的本真印记

“守正”是使命的基石,核心在于守护“年轮基因库”的完整性——既要护住年轮生长的自然土壤,又要守住每一圈年轮的原生印记,不让远古痕迹、历史纹路在时光里磨损、篡改。这些守护行动的背后,是秦岭传人的初心:他们既是考古工作者、文物修复师、生态护林员,又是文明根脉的“守门人”,以敬畏之心承接历史,唯有先守住本真,传承才有根基。

守护远古年轮:接住文明最初的火种

上陈遗址是秦岭“文明年轮”最古老的一圈印记,其212万年的石器痕迹,标注着华夏大地上早期人类活动的关键坐标。秦岭传人搭建考古遗址保护棚,守护易碎的岁月碎片;用古地磁测年技术还原遗址层位,确认这片土地曾留下人类早期打制石器、使用工具的痕迹;将出土的石核、石片进行三维扫描,把每一道人工痕迹存入“远古档案”——这些动作,接住的既是考古遗存,更是华夏文明最初的火种。不远处的蓝田猿人遗址,163万年的古人类牙齿化石与遗址剖面,见证着古人类的演化脉络,秦岭传人同样精心守护:修复剖面地层、整理化石遗存,让这圈“早更新世的年轮”清晰可辨,后人能透过这些痕迹,触摸到先民在秦岭脚下生存的原始印记。

守护新石器年轮:留存农耕的千年脉络

从百万年前的人类活动痕迹,到数千年前的农耕定居,秦岭的“文明年轮”进入新石器时代的关键阶段。西安半坡遗址的文化层如同文明的“地质剖面”,叠压着跨越约1200年的仰韶文化遗存:下层是距今6800-6300年的半坡类型,以人面鱼纹彩陶、半地穴式房屋、环壕聚落为典型;上层为距今5600年的半坡四期类型,喇叭口尖底瓶与简化彩陶纹样,记录着文化的演进与创新。秦岭传人在此修复彩陶上的写实鱼纹与晚期抽象几何纹,让不同时期的图案重新焕彩;复原早期半地穴式茅草屋与晚期聚落布局,还原先民从“刀耕火种”到社会复杂化的生活场景;整理出土的纺轮、骨针与农业工具,勾勒出早期手工业与农耕文明的发展轨迹——这些行动,让新石器时代的文明印记不再沉睡于地下,成为鲜活的“农耕演进史”,让后人直观理解华夏农耕文明在秦岭祖脉中的延续与成长。

守护历史年轮:接续文脉的精神线头

在华夏文明的源头坐标系中,华胥陵残碑的修缮、伏羲卦台山考古勘探,都是为了让“创世传说的年轮”与地下实物遗存相互印证,补上文明起源的记忆缺口。作为中华民族祖脉,秦岭孕育的不仅是物质遗存,更承载着文明创世的精神源头——伏羲“观天法地”画八卦的智慧、华胥作为“始祖母”的传说,并非孤立的故事,而是祖脉土壤里生长出的文明根须。秦岭北麓的宝鸡周原遗址,甲骨上刻着周代“敬天保民”的字样,这是“礼乐制度的年轮”最鲜活的精神脉络,传人用特殊试剂养护甲骨,不让文字在时光里“褪色”;秦兵马俑的彩绘怕光怕潮,修复师带着放大镜补色,守住“统一文明的年轮”;汉长安城未央宫瓦当的养护、大雁塔的日常检修,分别守护着“帝国气象”与“中外交融”的年轮,让周秦汉唐的精神特质在时光里稳稳留存——这些历史年轮,正是祖脉文明从源头走向鼎盛的生动印记。

守护当代年轮:给时光轮盘添新齿

新时代的秦岭生态保护,正在给“文明年轮”添上最新一圈齿痕。秦岭传人记录“90后”生态护林员的巡山Vlog,镜头里金丝猴的灵动身影,是鲜活的时代注脚;整理修订《秦岭生态环境保护条例》时的民意征集故事,把制度背后的民生温度写成档案;拍摄青年学者趴在古道上测绘的纪录片,让年轻人的身影刻进年轮。推进中的“秦岭文化公园”,串起一圈圈的年轮轴线——以“远古-新石器-历史-当代”为线,把散落的遗址、传说、实践串成完整的年轮谱系,让时光的印记看得见、摸得着。而“秦岭传人”培育体系的构建,通过“师带徒”非遗传承、高校考古与文化研究专项、民间文化能人认证,让守护的队伍代代延续,让“守门人”的精神薪火相传。

二、创新:转动时光齿轮,让古意“嵌入”当代生活

“创新”是使命的灵魂,不是把年轮劈成两半,而是握住“时光齿轮”的轴——以“文明年轮”为传承的根基,借齿轮的转动让远古的圈、历史的圈“嵌入”当下,与城市街巷、日常日子咬合在一起,让老印记长出新模样。这份创新始终以“守正”为底线,警惕过度商业化、娱乐化对文化本真的消解,确保每一步探索都不偏离文明的核心脉络。

技术赋能:解码年轮里的文明密码

西安半坡遗址的彩陶上,半坡类型的写实鱼纹与晚期的抽象几何纹藏着先民的“审美变迁密码”,秦岭传人用AI技术分析纹饰演变轨迹,还原仰韶文化从“自然崇拜”到“符号化表达”的思维转变,让彩陶从博物馆橱窗里“走”出来,和当代人的文化认知相遇交融。伏羲卦台山下,VR技术搭起“数字卦台”,观众戴上眼镜,就能站到远古山坡上看伏羲“观天法地”画八卦,这圈承载祖脉创世智慧的“传说年轮”,就这样“滚”到年轻人眼前,让“天人感应”的古老哲思不再是书本里的陌生词汇。

文化转译:让历史年轮“嵌进”当代场景

秦代“统一、雄浑”的年轮印记,被设计师“转”进西安地铁站:某站“秦韵长廊”用秦代青铜纹样做墙面装饰,乘客走过时,仿佛踩着两千年前的文明脉络前行;唐代“开放、包容”的年轮,借着“唐宫夜宴”数字人“嵌入”手机屏幕——梳高髻的虚拟姑娘们跳着乐舞,年轻人刷到视频忍不住转发:“原来唐代审美这么潮!”这些数字形象让唐代文化“活”了起来,让祖脉秦岭孕育的盛唐气象,与当代青年的文化审美实现精准咬合。非遗传承人更巧,把汉代瓦当“四神”图案绣进秦绣手帕,让“帝国气象的年轮”变成随身小物件,历史就这样从博物馆玻璃柜里“走”出来,成了日常里的文化符号。

古为今用:让文明年轮“智解”当代难题

秦岭传人的创新,像是给“时光齿轮”找对咬合节奏——让年轮里的古老智慧“转化”成当下的解决方案。从《道德经》“道法自然”的哲思里找灵感(这份哲思正是秦岭祖脉“天人合一”生态观的凝练),把这圈“哲学年轮”的智慧“转化”成秦岭生态保护的办法:少干预、多留白,让自然自主恢复;周代“重农固本”的“农耕年轮”,也“转化”成乡村振兴的路子:秦岭脚下的村民种有机菜、开“秦岭人家”民宿,客人来能学秦绣、听山歌,古老农耕智慧“转化”成村民的好日子。当然,转动齿轮有底线:做秦代文创,青铜纹样比例一分不差;演唐代乐舞,水袖动作、服饰颜色都照古画来——守住了本真,才算真的“转化”对了方向。

三、合创:年轮与齿轮共生,织就文明新纹理

保护是“守住年轮”,传承是“接续年轮”,创新是“转动齿轮”,三者辩证统一:“文明年轮”是齿轮转动的“根基”,没有年轮的积淀,齿轮便成空转;“时光齿轮”是年轮延续的“动力”,缺乏齿轮的推动,年轮只会停在原地。秦岭传人的时代使命,正是让这三者联动,推动“人与自然共著历史、合创文明”——让不同时代的文明年轮在时光齿轮转动中相互咬合,让文化基因和自然生态、现代社会拧在一起,织就文明的新纹理。

秦岭的“文明年轮”从不是孤立的圈:上陈遗址的“远古火种”,为当代生态保护拧上“敬畏自然”的精神螺丝;半坡遗址的千年叠压,印证着祖脉文明“守正创新”的内在逻辑;唐代“中外交融”的年轮,给今天的文旅融合指了方向;当代“生态保护”的新年轮,又给古老遗址的守护装上“科技金锁”。数字技术让这些圈儿“跨时空握手”:在“秦岭文化基因库”数字平台上,点一下上陈遗址的石核,就能同时看到半坡的彩陶、秦俑的彩绘、当代护林员的Vlog,文明的层累像展开的“时光长卷”;AI工具更聪明,能把不同时代的生态智慧“拼”在一起,给秦岭保护出“古今结合”的主意——比如用唐代“植松护山”的古法,搭配现代遥感监测,让守护更科学有效。

建设秦岭文化公园——年轮的“时光轨道”、“秦岭传人”培育体系——转动齿轮的“主轴”、数字技术——年轮的“连接关节”、AI赋能——齿轮的“动力引擎”,这四大支柱如同推动文明延续的四维力量:公园提供稳定轨道,传人握住核心主轴,数字技术打通跨时空关节,AI注入持续动力。四者一起发力,既守住了百万年的文明印记,又让每一圈年轮都“活”在当下,最终为“人与自然和谐共生”的全球性议题,贡献源自秦岭“年轮基因库”的中国智慧——这份智慧中,“天人合一”的生态哲思、“守正创新”的传承逻辑,既滋养着中华民族的精神根脉,又为应对全球生态危机、文明冲突提供了东方启示。

结语:年轮永续,齿轮长鸣——秦岭传人?

秦岭这座“刻满文明年轮的文化基因库”,是中华民族的“时光长卷”,每一圈年轮都是时光刻下的生命印记。而秦岭传人,正是这卷“长卷”的守护者与“时光齿轮”的转动者——他们以敬畏护住老印记,以热忱延续血脉,以智慧推动齿轮,让历史的年轮与当代的日子温暖相拥。

当上陈遗址的石核通过数字技术“开口说话”,当半坡彩陶的鱼纹在AI分析中还原先民智慧,当“道法自然”的哲思让秦岭的树更绿、水更清,这圈“文明年轮”就织就了新纹理。这份使命,不仅是守护一座山的文脉,更是在为中华民族现代文明的建设筑牢根基——秦岭传人的担当,正是让这座基因库既留住百万年的时光厚重,又能迎着新时代的风继续生长,让华夏文明的光芒照亮民族复兴的征程,也为人类文明的多样性发展注入“秦岭力量”。(文/党双忍)

2025年9月15日于磨香斋。