周公:中国文化的首席架构师

在中华文明的星河中,先贤如璀璨群星,而周公旦以超凡的系统整合力与开创性设计,为华夏文化奠定了文明操作系统。他并非从零创造文化,而是以“承前启后”的智慧,将上古以来的政治经验、伦理传统熔铸为一套完整的文明秩序——称其为“中国文化的首席架构师”,实至名归。

一、危局中的文明破局:从“武力征服”到“文化统合”

公元前11世纪,新生的周王朝正站在存亡的十字路口:周武王克商后骤逝,成王年幼,管蔡联合武庚叛乱,“小邦周”要统治远超自身疆域的商故地与遗民,仅靠武力镇压注定难以为继。周公面临的核心命题,早已超越“如何维稳”,直指“如何让不同族群认同一个新的文明核心”。

他的破局之道,不是政治妥协,而是一场文明维度的顶层重构——以“制礼作乐”为总纲,为天下设计一套全新的“生存规则”:不再以血统划分“自己人”,而是以文化定义“共同体”。这场重构,让周从一个地域政权,蜕变为统领华夏的文明核心。

二、四大核心架构:文明系统的奠基基石

周公搭建的文化系统,绝非零散制度的堆砌,而是四个核心模块咬合而成的有机整体,共同支撑起华夏文明的框架:

1. 政治架构:分封制——文化播种的星罗网络

周公将宗室子弟、开国功臣分封至商遗民聚居地与边疆要地,“授民授疆土”建立诸侯国。这不仅是简单的“权力分家”,更是文化播种的战略布局:每个封国都是周文化的“卫星节点”,诸侯带着礼乐典籍、祭祀制度赴任,既镇抚地方,又将“敬天保民”“宗法伦理”植入各地,让原本割裂的地域族群,逐渐被纳入统一的文化轨道。这张星罗棋布的网络,成为华夏文明早期扩张和文化认同的生命线。

2. 意识形态:天命观——政权合法性的“伦理革命”

他推翻了商王朝“率民以事神”的神权逻辑,提出“皇天无亲,惟德是辅”的天命观:上天不会永远眷顾某一血统,只会选择“有德者”托付天下。这意味着,统治者的合法性不再来自“鬼神庇佑”,而来自“对百姓的责任”——需“敬天保民”“明德慎罚”。这场“伦理革命”,让中国政治从此摆脱神权束缚,转向“以德治国”的人文轨道。

3. 社会架构:宗法制——家国同构的“纽带设计”

周公以嫡长子继承制为核心,完善宗法制:家族中,嫡长子为大宗,其余子弟为小宗;政治上,周天子为天下大宗,诸侯为小宗。这种设计将“血缘亲情”与“政治等级”紧密绑定,创造出“家国同构”的社会模式——家族里的“孝”,延伸为国家中的“忠”;治理家族的伦理,就是治理天下的准则。社会秩序由此获得了血缘与制度的双重稳固。

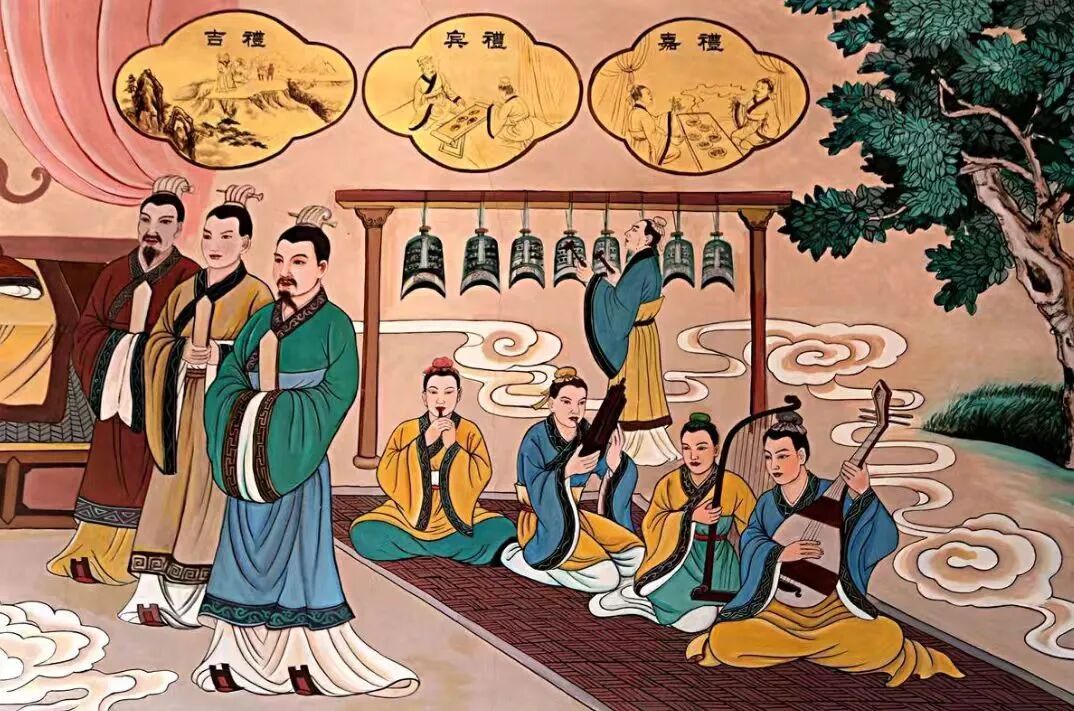

4. 行为规范:礼乐制——文明共同体的“软性契约”

“制礼作乐”覆盖了从国家大典到日常起居的所有场景:“礼”是“别”,用服饰、礼仪、仪轨划分尊卑等级(如祭祀时天子用九鼎,诸侯用七鼎),明确社会秩序;“乐”是“和”,用音律、歌舞调和情感(如宴饮时的雅乐,让君臣、亲友在乐声中化解等级隔阂)。一“别”一“和”,既避免了无秩序的混乱,又防止了等级带来的对立,成为维系文明共同体的“软性契约”。

三、三千年的文化基因:刻入文明的“初始密码”

周公架构的这套系统,不仅是周王朝的政治制度,更是刻入华夏文明的“初始密码”,深刻塑造了此后三千年的历史轨迹:

儒家思想的精神源头:孔子一生以周公为精神偶像,直言“郁郁乎文哉!吾从周”。他所倡导的“仁”(对他人的道德关怀)、“德”(统治者的责任伦理)、“礼”(社会秩序的规范),皆源于周公的实践——周公是儒家的“思想先驱”,被尊为“先圣”圣,孔子则是周公思想的“集大成者与传播者”,被尊为“先师”。正是通过孔子的阐述与传承,周公的思想得以系统化、学派化,从而超越周代,深刻影响了此后两千多年的中国社会。

“华夏”认同的定义内核:周公最深远的创造,是确立了“文化认同高于血统认同”的原则:无论是商遗民、东夷部落,只要接受礼乐制度、践行“德治”理念,就是“华夏”;反之,即便与周有血缘关联,若摒弃礼乐,也会被视为“蛮夷”。这种以文化为边界的认同方式,让中华文明拥有了极强的包容性——不是靠武力征服同化,而是靠文化吸引力凝聚,这正是中华文明绵延不绝的核心密码。

四、当代回响:古老架构的现代启示

在全球化与文明对话的今天,周公的“架构智慧”仍具现实意义:他证明,文明的长久不在于“武力的强大”,而在于价值内核的凝聚力;社会的和谐不在于“规则的严苛”,而在于“文化共识的滋养”;政治的稳定不在于“权力的垄断”,而在于“对责任的敬畏”。

周公的伟大,在于他不满足于“解决一时之困”,而是以“观乎人文,以化成天下”的视野,为中华文明注入了“重道德、尚秩序、求和谐”的文化基因。当我们追问“何以中国”——为何中华文明能在数千年中保持统一的文化认同?那条清晰的脉络,始终指向三千年前镐京的灯火:那位宵衣旰食、制礼作乐的架构师,设计的不仅是周王朝的制度,更是一个文明的“基本范式”。

这一范式,历经春秋战国“礼崩乐坏”的冲击、秦汉“大一统”的实践、唐宋“文明鼎盛”的检验,始终根植于中国人的思维方式与价值选择中,成为中华文明穿越时空的内在动力。(文/党双忍)

2025年9月14日于磨香斋。