秦岭:中华祖脉的文化基因与生态史诗

它静卧华夏腹地,不是普通的地质构造,而是中华民族的生存之根、文明之源、精神之魂。秦岭以巍峨之躯承载着中华文明的基因密码,用自然语言书写着一部跨越时空的生态史诗。

一、地理祖脉:中央水塔与南北界碑

秦岭既是中华民族的“生命水塔”,又是中国地理格局的“大地脊梁”。作为黄河与长江两大流域的分水岭,它孕育了渭河、汉江、嘉陵江等重要水系——若说江河是文明的血脉,秦岭便是这血脉的源头,以甘泉乳汁滋养着华夏大地。

秦岭-淮河一线更不止是自然地理的南北分界:它是气候的“调节阀”,让南麓的湿润与北麓的干爽泾渭分明;是农业的“坐标系”,由此铺展开“南稻北麦”的生存图景;更是文化的“过渡带”,让南北风物在此悄然交融。这座山脉用身躯托起文明的生存基础,用脉络勾勒出民族的生存版图。

二、历史祖脉:王朝摇篮与文明发端

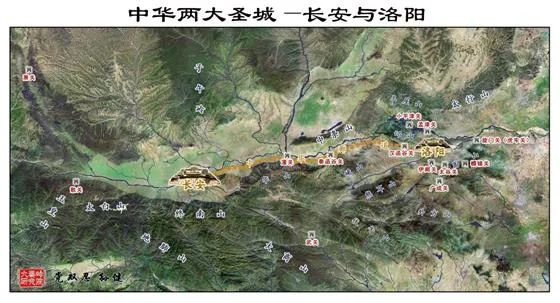

秦岭北麓的关中平原,是华夏文明的“黄金摇篮”。周礼在此奠基,秦制于此初创,汉风唐韵曾在此激荡——中国历史上最辉煌的王朝皆择此建都,从政治制度到文化伦理,从社会结构到生活习俗,中华文明的诸多核心基因在此孕育成型。

秦岭始终是沉默的守护者:它以险峻地势为文明筑就天然屏障,让战乱中的文化火种得以留存;又以丰饶物产供给都城,让文明有了持续生长的底气。从半坡遗址的陶罐纹路,到长安古城的残垣断壁,从褒斜栈道的凿痕,到茂陵乾陵的石刻,每一处痕迹都是秦岭与文明对话的历史见证。

三、文化祖脉:思想源泉与智慧熔炉

秦岭是中华思想的发祥地,是儒释道文化交融的圣殿。老子过函谷关时,曾回望秦岭云雾,后在楼观台阐述《道德经》——“道法自然”的哲学智慧,恰是秦岭山与水、动与静的写照,从此注入中华民族的文化基因。

终南山中,隐士文化绵延千年:不是避世的消极,而是与自然对话的从容,这成为中华精神的重要一脉。这里亦是佛教汉化的重地:草堂寺的钟声里,鸠摩罗什译经的梵音仍在回响;香积寺的银杏下,禅宗的顿悟与秦岭的空灵相融。儒家经学在此也未曾缺席,关学大儒曾在山脚下讲学,让“为天地立心”的担当与山脉的厚重相映。三教在此碰撞、升华,共同塑造了中华民族独特的世界观和价值体系。

四、基因祖脉:生态宝库与生命方舟

作为全球34个生物多样性热点地区之一,秦岭是古老物种的“诺亚方舟”。大熊猫在竹林间滚翻,金丝猴在树冠上腾跃,羚牛踏过晨露未晞的小径,朱鹮掠过波光粼粼的水田——“秦岭四宝”的身影,是这座山脉最生动的生态名片。

更珍贵的是,这里不仅有数千种珍稀动植物繁衍,更藏着物种演化的密码:南麓的常绿阔叶林与北麓的落叶林在山腰交错,喜暖的大鲵与耐寒的林麝在同一山谷相遇。这座基因宝库是自然生态的奇迹,更是中华民族“天人合一”理念的生动注脚——我们与万物在此共生,早已是血脉相连的整体。

五、精神祖脉:民族脊梁与文化图腾

秦岭的雄伟厚重,早已超越地理形态,融入民族精神的肌理。它是"坚韧不拔"的象征:亿万年地质运动中,它始终屹立华夏腹地;它是“厚德载物”的隐喻:包容南北、孕育万物,恰如中华民族的胸襟。

黄帝陵坐落于桥山,每年清明,海内外华人在此寻根谒祖——当祭文声响彻山谷,秦岭便成了民族认同的精神锚点。它不仅是一座自然山脉,更是一座精神丰碑:中国人谈论“根”与“魂”时,眼前总会浮现它的轮廓。

结论:祖脉所系的当代意义

秦岭是中华民族祖脉,这一论断超越了地理概念,直抵文明内核:它从物理上提供生存根基,从历史上见证文明辉煌,从文化上输出智慧理念,从精神上塑造民族魂魄。

在生态文明建设的新时代,保护秦岭便是守护中华民族的根与魂。我们需以敬畏之心对待这座圣山——不只是守护大熊猫的家园,更是守护文明的水源;不只是保存古树的年轮,更是保存思想的基因。以科学方法护其生态,以文化自觉传其精神,中华民族才能在现代化进程中不忘本来、开创未来。

了解秦岭,就是解读中华民族的文化基因;守护秦岭,就是延续华夏文明的生命密码。这既是历史赋予的责任,又是未来交付的使命。(文/党双忍)

2025年9月4日于磨香斋。