一场颠覆认知的思维导学之旅

世间一切都是遇见。向日葵遇见太阳,就有了方向;鸟儿遇见天空,就有了飞翔;思想遇见引导,就澎湃出元宇宙爆发的动能和力量。

——题记

为期5天的西安市高新一中实验中学青年骨干教师思维导学特训营日前落下帷幕,那一场场头脑风暴引发的冲击波,正涟漪般地开始荡漾。

正视现实,直击痛点

“作为一名数学教师,我始终被两个问题困扰:如何让学生摆脱‘数学枯燥’的偏见?怎样让课堂从‘教师讲、学生听’的单向输出,变成真正的思维互动?”

“在化学课堂上,我曾长期困惑于一个问题:试管里的反应明明充满奇妙,学生却常常眼神游离;元素周期表的规律藏着宇宙的密码,课堂上却总是少了些热烈的讨论。”

“英语教学,我关注最多的是谁把课文背下来了、谁考试分数高;布置写作任务时,不管学生词汇量多少、语法掌握程度如何,都要求写一篇完整的议论文,用上复杂句式。结果呢,基础差的学生对着题目发呆,好不容易凑出来的内容也满是错误;而学优生觉得没难度,一点也提不起兴致。”

······

教育理念是指导教育行为的思想观念和精神追求。“要想走出困境,很简单!”培训专家房超平一言既出,语惊四座。“每个学生都是一个可以创造无限可能的生命体,只要无条件相信每个学生,把时间留给学生去思考,善于发现学生的闪光点并适当放大,让班级成为唤醒灵魂、激发潜能的正能量场,一切皆有可能!”

接下来,房超平历数学习认知的五大误区,从“知识有用论”“生源决定论”“熟能生巧论”到“学习吃苦论”“进度难度论”条分缕析,切中肯綮地剖析实质,参训学员豁然开朗:原来教育之道别有洞天!房超平接着说,教育的本质力量就是让学生发现自己的发展空间,看见自己的成长。达尔文有句名言:“最有价值的是关于方法发生的学问”。在这里,方向比距离重要,选择比努力重要,信心比黄金重要。

据媒体报道:哈佛大学350周年校庆时,有人问:学校最值得自豪的是什么?校长回答:哈佛最引以为豪的不是培养了六位总统、三十六位诺贝尔奖获得者,而是给予每个学生充分的发展空间,让每一块金子都闪闪发光。

拨云见日,授之于欲

授人以渔,不如授人以欲。即教会别人捕鱼的方法,不如激活他的内生动力;传授给人学习知识的方法,不如激发其热忱或信念。房超平认为,每个学生都是独立思考的生命个体,都承载着独特的个性与使命,关键在于让他们从四个方面学会自我管理——

自励:肯定进步,自我激励;小步快跑,百尺竿头;

自律:严于律己,影响同伴;改进氛围,传递能量;

自悟:每日三问,每周整理;每月小结,每期反思;

自育:自我认知,自我规划;自我实践,自我反思。

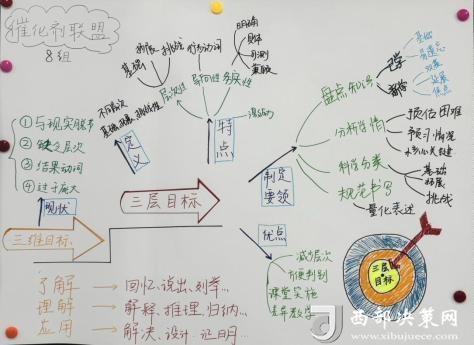

学习思维导图的意义就在于帮助老师和学生理清思路、检索知识、强化关联、优化内容。通过认真倾听、主动思考、大胆质疑、有效表达、及时整理,做到以批判精神消化知识,用实践智慧重构课堂,让学生感受到“知识有用、思维有趣、成长有获”。为了抓出成效,房超平将整个培训分为“学习型小组建设”“思维导图应用”“激励语言模型”“班级自主管理”“教学分析基础”“学习动力基础”“课堂观察与评价”

“学习目标设计”“实现路径规划”等多个模块,9个学习小组精心设计的思维导图严格按照“内容完整、语言简练、层次明确、重点突出、逻辑清晰、布局合理”的规则上台展示,接受大家的品评和指导。学员们之所以愿意“丢丑”,不怕嘲笑,就是因为大家都认识到了一个深刻的道理:“正确的可能只是模仿,错误的却可能是创新。”而且,“畏惧错误就是毁灭进步”。

50多位风华正茂的青年,50多个聪明睿智的大脑,50多次指数式暴涨的头脑风暴在合作、辩诘、对抗中逐鹿争雄,使普普通通的教室成为催生活力的“圣地”,化育思想的温床。

于是,大家知道了:课堂上坚持精讲、多悟,把时间留给学生去思考。一题通一类,一题串知识,一题建模型,一题纠失错。让孩子充分领悟知识的乐趣,感知学习的充实,享受成长的快乐。

于是,大家明白了:教学不是灌满一桶水,而是点燃一把火——这把火的燃料,就是学生对世界的好奇心和探索欲。

于是,大家懂得了:传统的齐步走式教学往往导致优生吃不饱、后进生跟不上。思维导学通过基础级、进阶级、挑战级的梯度设计。当学生在适合自己的难度中体验到成功,“我不行”的自我否定就会被“我能行”的自信取代。

交流不能创造真理,但却可以发现真知。信夫!

有位学员深有感触地说,日常工作中,各类名目繁多的培训常常陷入“机械式输入——任务式记录——应付式心得”的循环,无奈地消耗着我们的热情与时间。然而,在这个特训营里,独特的“引导—交互—体验”模式,让学习过程充满了挑战与乐趣;及时、精准地评价反馈,更加倍点燃了求知的热情。大家的学习动力始终高涨,在与同事们的合作交流中,团队合作意识明显增强,创新超越能力显著提升。更令人动容的是那份自发的投入:大胆质疑、踊跃发言、连续5天熬夜到凌晨打磨作业。这背后,正是被激发出的强烈提升欲望和追求专业成就感的动力。

最关键的是,大家找到了培养学生的万能公式:倾听(关注个体行为)→共情(情绪同步行为)→肯定(积极反馈行为)→建议(信息传递行为)→期待(目标设定行为)!

从社会学层面看:社会整合的核心是“相互理解”,“倾听—共情”是达成理解的前提:通过倾听获取他人需求的信息,通过共情消除群体中的“认知隔阂”;“肯定”则是社会认同的基础,即通过肯定对方的价值来强化其群体归属感;“建议—期待”则对应社会分工中的“角色期望”,即通过明确的建议和期待维持社会互动的秩序,符合“社会系统稳定依赖角色清晰性”的规律。

从心理学层面看:这一模式完美契合人本主义心理学的核心逻辑——倾听是“无条件积极关注”的体现,共情是“共情理解”的核心,肯定是“价值接纳”的关键,三者共同满足人的“被理解、被尊重”的心理需求;而“建议”需建立在对方自主意愿的基础上,避免引发心理阻抗;“期待”则通过“自我实现预言”激活个体的内在动机,符合“积极期待促进潜能发挥”的心理规律。

从行为学层面来分析:这一模式的逻辑与操作性条件反射原理一致——倾听和共情是“中性刺激”,通过重复互动与“安全感”建立联结;肯定是“正强化物”,直接增强对方的合作行为;建议提供“行为线索”,降低行为执行的不确定性;期待则设定“目标行为”,通过明确的结果导向强化行为的方向性。这一链条符合“行为改变依赖于强化、线索与目标”的行为学核心规律。

从教育领域来探究:教师对学生采用这一模式时,倾听学生的学习困境、共情其压力、肯定其努力,再提出具体建议并表达期待,可满足学生“被尊重、被信任”的需求。

在亲密关系领域:在家庭冲突中,“倾听—共情”可减少防御心理,“肯定”可修复情感联结,“建议—期待”则明确解决方向,避免问题拖延。

细细思忖,这一“去批评化”的思维模式完全具备扎实的客观性(可观察、可测量)、深刻的真理性(符合跨学科核心规律)与广泛的实用性(适应多种互动场景),是促进有效沟通、化解冲突、建立信任的高效工具。

怀瑾握瑜,谁与争锋

随着培训的不断深入,大家也在实战中快速提升分析问题和解决问题的能力,9个小组的思维导图逐渐实现了质的飞跃。最突出的表现是从教学方法的优化,导入对教育本质的深层思考。

一是从“教知识”到“育思维”:重构教学目标。这次培训打破了“知识本位”的误区,强调教学的核心是培养“能自主思考、解决问题”的人。这要求教师在备课时必须追问三个问题:这个知识点能解决学生生活中的什么问题?学习过程能锻炼哪些思维能力?如何设计阶梯,让不同学生都能获得思维成长?

二是从“统一要求”到“个性支持”:重构师生关系。内动力激发的前提是“看见每个学生的差异”。分层任务、个性化反馈等策略的本质,是教师从“权威者”转变为“支持者”:对基础弱的学生,多肯定“努力的过程”;对学优生,多挑战“思维的边界”;对所有学生,提供“犯错的安全区”,将“错误”视为“思维的路标”。这种关系的转变,让课堂从“压力场”变为“成长场”。

三是从“课堂封闭”到“生活开放”:重构学习场景。培训揭示了一个朴素的真理——学习的动力,源于知识与生活的连接。教师必须打破“课堂四壁”的局限,让学习延伸到家庭场景、社会观察、未来探索等等。这种开放的学习场景,让学生意识到“学习不是为了考试,而是为了更好地生活”。正如培训专家房超平所言:“当学生觉得知识与自己的生命体验相关时,内动力便会自然生长。”

当然,学生内动力的激活与强化,“有朕兆可寻,有端倪可察,有前后现象可供思索”。只要从以下五个方面多下功夫,自然会收到预期效果——

好奇心:以生活情境或认知冲突为“钩子”,让学生产生“想知道”的冲动;

参与感:通过动手实践、小组协作等方式,将“旁观式学习”转为“沉浸式体验”;

成就感:设置分层任务与即时反馈,让每个学生都能体验“跳一跳够得着”的成功;

创造性:鼓励从“解题者”变“出题者”,在知识迁移与变式拓展中突破思维定式;

探究欲:链接学科史、跨领域问题,引导学生从“学会”走向“会学”。

一位物理老师在感悟中写道:“物理公式和定律不是最终目的,而是训练逻辑推理、模型构建、问题解决能力的绝佳载体。物理课的价值,在于它锻造的是学生应对未知世界的思维肌肉”;

数学教师表示:将在“二次函数最值”的教学设计中,从先练“不含参数的简单函数”,再进阶到“含参数但范围固定的函数”,最后挑战“参数与范围均变化的函数”,让学一步一个台阶,一处一方美景;

“以后教英语,我打算从设计分层任务、做好即时反馈、搭建展示平台三个方面入手,每个学生都能在学习中感受到成功和乐趣,主动去探索英语的世界,让被动的‘要我学’变成主动的‘我要学’。”无疑,这位英语老师信心满满。

是啊,内动力不是学生“天生就有”或“永远缺乏”的品质,而是需要教师用“情境的钩子、分层的梯子、反馈的镜子、参与的台子、拓展的窗子”精心培育的种子。学生的闪光点需要被看见、被放大。当每一点努力都能得到回应,短暂的热情就会变成持久的内动力。

如果要论培训的效果,从房超平致所有学员的颁奖词中可见一斑:

以倾听为基,在绘图细节中提炼关键信息,在焦点讨论中洞察学生内心,在激励对话中践行教育初心。

以共情为桥,在学情分析中贴近学生心灵,在动力激发中传递教育温度,在团队协作中汇聚成长力量。

以肯定为翼,让目标设计落实核心素养,以路径规划激活学习动力,使问题解决闪耀思维光芒。

以建议为径,将工具方法变为实践方案,让理论模块长出课堂智慧,用经验共享夯实专业根基。

以期待为责,凭专业探索回应教育使命,以持续精进厚植教学底气,靠突破创新提升育人效能······

好的教学,不在于教师讲得多精彩,而在于能否点燃学生心中的火焰;好的教育,不在于学生考分多高,而在于能否让他们带着好奇与自信,主动走向更广阔的世界;当内动力成为教育的“源头活水”,课堂便会充满生命的活力,教育也将真正实现“成就人、发展人”的本真价值。(王遂社 赵轶杰 武莎)