心智:文化基因的核心居所

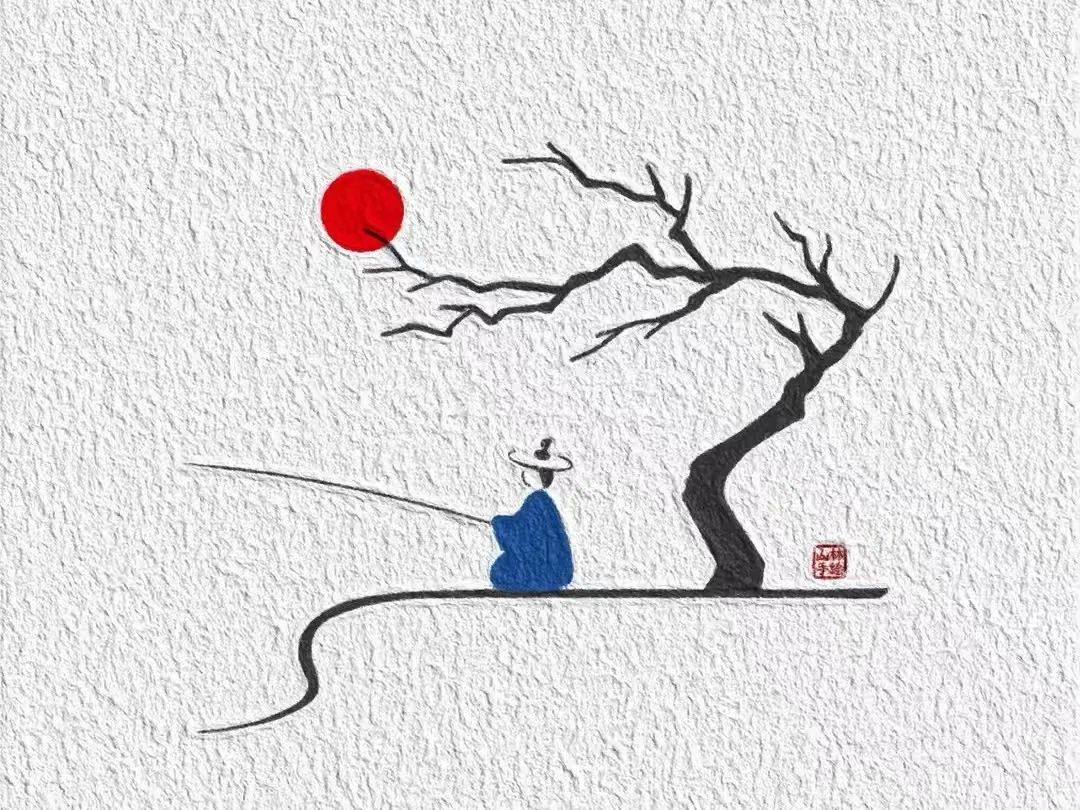

当我们谈论文化的传承与演化时,总会想起那些看得见的载体:故宫的红墙、敦煌的壁画、春节的春联,或是短视频里的手势符号……但这些物质与行为的背后,始终藏着一个更本质的问题:文化最核心的“生命力”从何而来?若将文化比作一棵参天大树,物质载体是它的枝叶,行为习俗是它的年轮,而深扎土壤的根系,正是人类的心智。心智,才是文化基因的核心居所。

一、居所的本质:让无形的文化有了“落脚处”

文化基因的本质是“可复制、可传播的文化信息单位”,它不像生物基因那样有DNA分子作为物质依托,本质上是一种抽象的、非物质的符号信息。一段古老的谚语、一种待人接物的礼仪、一个群体默认的价值观,这些信息若脱离了人类的认知,便只是飘散的符号,无法真正“存在”。就像风穿过山谷的回声,若无人聆听,便只是振动的空气,不成其为“声音”。

心智的第一重意义,便是为这些抽象信息提供了“驻留的空间”。人的大脑通过神经突触的连接形成复杂的记忆网络,文化基因就“编码”在这些网络中——一个孩子学习“尊敬长辈”,这个文化基因并非刻在皮肤上,而是通过家庭教导、社会示范,最终在他的心智中形成认知:“什么是长辈”“为何要尊敬”“如何通过言行表达尊敬”。这些认知像图书馆的藏书一样被编码、分类存放并相互关联:“尊敬长辈”放在“伦理”层,“春节贴春联”放在“习俗”层,彼此关联又各有位置,成为他理解世界的基本框架。即便外在的物质载体消失——比如没有了专门的典籍记载“尊敬长辈”的条文,只要这个认知仍在一代人的心智中存续,文化基因就会在人群中一直传下去。

其他载体或许能“寄存”文化基因,却无法替代心智的核心地位。一本泛黄的古籍里记载着茶道技艺,若无人能读懂文字背后的操作逻辑与审美意境,书页上的墨迹不过是碳的排列;一座古镇的青石板路藏着“慢生活”的密码,若现代人只把它当作拍照背景,而体会不到踱步时的从容,这条路也只是冰冷的石头。物质与行为载体永远是文化基因的“临时寄存处”,唯有心智才能让它们真正“活起来”——就像行李可以暂存车站,但人真正的家,是能让他安身、思考、生活的居所。

二、居所的活性:心智是文化基因的“加工场”与“演化室”

心智作为文化基因的核心居所,最珍贵的特质是它的“活性”。它承载文化基因,并像手工作坊一样对其进行打磨、改造、重组,让文化在传承中自然演化。

生物基因的复制依赖DNA分子的机械配对,误差多由复制错误或外界环境因素导致;而文化基因的“复制”,本质是心智的主动学习与再创造。人对文化基因的改造,本质是“用自己的经验适配信息”。古人说“孝道”,强调“父母在不远游”,这个文化基因进入现代心智后,会被重新解读:从小在城市长大的孩子,生活经验里“远游求学/工作”是常态,于是会自然将“孝道”加工为“常联系、多陪伴”的新形式;有人结合“平等观念”,又赋予它“尊重父母的选择而非盲从”的内涵——这是心智为了让文化基因更“合身”而做的调整。

这种活性在数字时代体现得尤为明显。比如“yyds”(永远的神)这个网络热词,最初只是电竞圈的小众表达,进入大众心智后,被加工出“赞美一切优秀事物”的泛化含义;短视频里的“手势舞”文化基因,从最初的固定动作,到不同人加入本地特色、个人风格的改编,短短几周就能演化出上百种版本。心智对这些文化基因的“快速改造”,既得益于心智的主动适配,也离不开信息传播速度的空前提升,让它们能在弹幕、直播等新载体中快速传播,这正是数字时代文化演化的鲜明特征。

从“君子六艺”到现代“核心素养”,从“书信传情”到“表情包社交”,文化的每一次更新变化,都是心智居所对文化基因的“装修与重构”。没有这种活性,文化只会是僵化的标本;而有了心智的加工,文化基因才能像活水一样,在时代变迁中始终保持生命力。

三、居所的联结:心智是文化基因的“传播枢纽”

单个居所的文化基因,若只停留在一人心中,便成不了文明的火种。心智作为核心居所的另一重意义,在于它是文化传播的“枢纽节点”——通过语言、行为、符号的传递,让文化基因从一个心智“走出去”,进入更多心智,最终形成群体共识。

文化基因的传播不是“物质搬运”,而是“心智接力”。孔子的“仁”学能穿越两千多年,不是因为《论语》的竹简保存至今,而是一代代学者、教师、普通人通过阅读、讲解、实践,让“仁者爱人”的认知从孔子的心智,传入弟子的心智,再传入后世无数人的心智。竹简只是“传递工具”,真正的接力棒是心智对“仁”的理解与认同;就像信件能传递思念,却需要收信人的心智读懂文字背后的情感,思念才能真正抵达。

群体共识的形成,正是文化基因在无数心智居所中“同步化”的结果。近年来流行的“citywalk”(城市漫步)文化,最初只是少数人的生活方式,通过社交媒体的图文、视频传播,无数人的心智接收到“慢逛城市、感受细节”的认知。有人结合本地特色加入“打卡老菜场”“记录街角咖啡馆”的新内容,有人用vlog分享自己的漫步路线——这些心智间的互动,让“citywalk”从单个心智的“小爱好”,变成席卷多个城市的“群体共识”,甚至潜移默化地影响着城市公共空间的规划理念。

文化基因通过语言符号、行为示范、文字记录、数字影像等载体,在个体心智间实现跨主体传递。就像朋友之间分享故事,每个听到故事的人都会在自己的心智里“重述”这个故事,让它带着新的细节继续传播。正是这种“居所互联”的网络,让个体的认知能成为群体的共识,让短暂的灵感能成为长久的文明。

结语:心智在,文化基因便在

从刀耕火种的古老习俗到数字时代的网络热梗,从“天人合一”的哲学智慧到“科技创新”的现代理念,人类文明的每一粒文化基因,都深深扎根在心智的土壤中。心智是文化基因的“存在基础”,让无形的信息有了安身之所;是“演化动力”,让古老的智慧能适应新生的时代;是“传播桥梁”,让个体的认知能成为群体的共识。

说心智是文化基因的核心居所,其实是在说:文化的本质,从来不是冰冷的物质或机械的行为,而是活在人心中的认知、情感与认同。只要人类的心智仍在思考、学习、传承,文化基因就会在这片居所中生生不息,让文明的长河永远奔流。

《模因洞察》透过现象看本质,告诉你一个全新的文化史观。“人”字,由一撇一捺合构。一撇为生物基因,一捺为文化基因,人即“两因传奇”。2025年8月13日于磨香斋。