穿什么?裹在衣袂间的两因密码

晨光里的衣柜前总藏着选择:是套上棉麻衬衫,还是披上羊毛外套?是系紧牛仔裤的腰带,还是整理旗袍的盘扣?这些在衣袂间的取舍,看似是个人喜好,实则是一场跨越千年的对话——文化基因与生物基因在针线交织中相遇,而那句“要风度不要温度”的俗语,正是这场对话最生动的注脚:TRPV1冷觉受体警告着寒冷的底线,龙纹图腾标定着权力的上限,衣袂间飘动的本是基因与模因的共谋。

一、文化基因:衣袂间的风度叙事与权力密码

衣物不是简单的布料拼接,而是文化写就的“可穿戴的故事”。从材质的选择到剪裁的逻辑,从纹样的寓意到场合的规范,文化为“风度”注入身份、礼仪与审美,让每一针线都带着文明的印记。

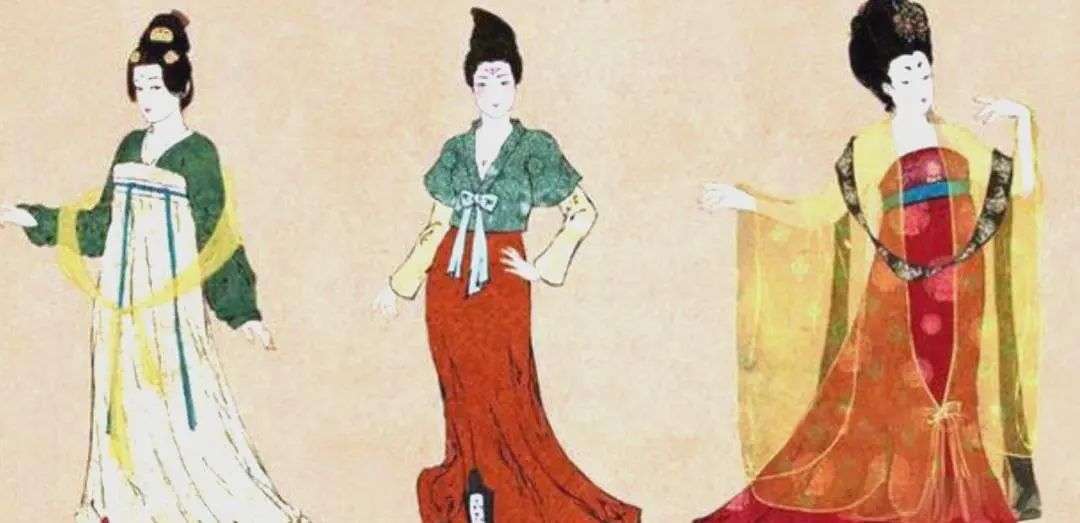

文化定义了“什么是‘得体’的穿戴”。《周礼·考工记》记载“上衣象天,下裳象地”,汉服的宽袍大袖藏着“天人合一”的哲学;西方职场的西装革履则源于17世纪资产阶级对“理性克制”的推崇,韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中将其视为职业化的象征——这些差异无关保暖需求,而是文化对“身体表达”的主动定义。伊斯兰文化的头巾是信仰的外化,苏格兰的格子裙依《苏格兰纹章法》成为族徽标识,苗族的银饰盛装则是族群记忆的载体。连龙纹都曾是权力的符号,《明史·舆服志》明确规定“庶民不得用龙纹”,而现代T恤上的涂鸦则成了平民表达的自由载体,“风度”的内涵随文化演进不断生长。

文化基因通过“温度认知”塑造服饰差异,让“风度”与“温度”的博弈更加具体。《黄帝内经》强调“阳气者,若天与日”,中医“背宜常暖”的养生观催生了肚兜、护腰等贴身衣物;西方希波克拉底的“体液平衡说”则将裸露与“健康血气”关联,古希腊的希顿袍故意设计成轻薄露肩款,马歇尔群岛的草裙以通风散热适应热带气候。现代时尚里,“风度”常与“克制温度需求”绑定:红毯上的露肩礼服、冬日街头的短款大衣,文化将“优雅”“利落”的标签贴在这些选择上,让人们甘愿为“风度”暂时妥协生物本能。

性别编码让风度的表达更显层次。唐代“妇人宴见皆着男装”(《旧唐书·舆服志》)实为太平公主等特权阶层的自由,平民女性仍受服饰禁锢;而现代北欧品牌TomboyX弱化性征剪裁、日本“校服裤装化”运动应对女生冬季冻腿,这些变革正解构传统性别风度,让“舒适优先”与“平等表达”成为新的文化共识。

二、生物基因:服饰选择的温度刚需与演化智慧

文化基因为“风度”赋予意义,而生物基因却始终在提醒“温度”的刚需。它藏在人类演化的基因里,规定着我们对衣物的基础需求:保暖、防护、舒适,让服饰从“可选”变成“必需”,也让“要温度”的本能从未消失。

最根本的刚需是“体温调节与身体保护”。人类褪去浓密体毛后,皮肤直接暴露在寒暑中,这种生物特性让“穿衣”成了生存必需:非洲草原的人们穿轻薄亚麻(散热),北极因纽特人的皮毛大衣(锁温),都是基因对“环境适应”的被动响应。皮肤的TRPV1温度受体格外敏感,接触低温会触发“寒颤”预警,暴露在寒风中会本能缩紧身体——这些反应都在诉说“温度”的重要性。而直立行走导致的性器官暴露(达尔文在《人类由来》中提出),催生了最早的遮蔽行为:考古发现3万年前的骨针,证明原始人已用兽皮缝制遮羞衣物,这种“遮羞本能”成了跨文化共通的生物基础,与“保暖”共同构成服饰的原始使命。

个体差异让“温度需求”个性化。约10%的人因TRPV1基因变异,对寒冷格外敏感,冬天必须穿厚羽绒服;另一些人因UCP1解偶联蛋白基因(调控褐色脂肪产热)活跃,穿薄外套也能御寒——生物基因的差异,让“要温度”的方式千人千面。而对材质的敏感(如羊毛过敏)、体型的不同(由LEP瘦素受体基因与MC4R黑皮质素受体基因共控),则让每个人的“舒适区”各异,这些生物特性都在悄悄影响着“穿什么”的底层选择,哪怕文化的“风度”标准再统一。

三、衣袂之间:风度与温度的动态平衡,双重基因的持续博弈

“要风度不要温度”不是绝对的对立,而是双重基因在日常中的动态协商——文化基因定义“风度”的模样,生物基因坚守“温度”的底线,最终在衣物上达成微妙平衡。

冬天的街头最能看见这种博弈:有人穿短裙配长靴(风度优先),却在靴子里藏了暖宝宝(温度补偿)——足部拥有人体最高密度冷觉神经末梢,这种妥协实为生物本能的“曲线救国”。日韩“光腿文化”催生出发热丝袜科技,红毯明星穿露肩礼服时后台备着暖风机,职场人穿西装套裙时办公桌下藏着加绒裤:文化基因追求“风度”的表达,生物基因则用隐形的方式满足“温度”需求,科技更成了调和者:保暖内衣、发热鞋垫、防风面料,让“风度”与“温度”的兼得成为可能。

遮羞本能的表达也呈现类似平衡。巴布亚新几内亚的树皮腰衣仅遮生殖器(生物底线),维多利亚时代的女士晨袍却遮至脚踝(文化扩展);现代内衣从束身胸衣到无钢圈舒适款,这种演变正是文化基因对生物基因的逐步妥协——生物基因设定“必须遮盖”的底线,文化基因决定“如何遮盖”的风度。

个人衣橱更是微观样本:妈妈织的毛衣针脚细密(保暖),领口却绣了小花(美观);年轻人穿oversize卫衣(舒适自在),搭配限量款球鞋(潮流表达)——这些选择里,没有纯粹的“风度”或“温度”,只有生物基因与文化基因在衣袂间的共舞。

四、未来密码:科技时代的风度与温度新解

科技正为这场平衡加入新变量。加拿大品牌Vollebak的石墨烯发热膜智能衣精准调节体温,实现风度温度兼得;但用户体温数据被品牌云端收集,又引发福柯“身体规训”理论警示的隐私侵蚀。更颠覆的是虚拟服饰:元宇宙中Gucci数字连衣裙在Roblox平台售价高于实体款,当衣物脱离生物护体需求,“风度”定义权是否正被科技资本垄断?

实验室培育皮革、转基因蚕丝兼具抗菌(生物)与光泽(文化),这些创新模糊着“自然”与“人造”的边界。未来的“穿什么”,或许不再是简单的“风度vs温度”,而是生物需求、文化符号、科技伦理的三重对话。

五、结语:以温度存续肉体,用风度铭刻灵魂

从原始人披的兽皮(只求温度),到现代人的“风度温度平衡术”,从汉服的盘扣到智能外套,“穿什么”的答案变了千万次,却始终藏着同一套密码:生物基因筑牢“温度”的生存根基,让我们在自然中守护体温与安全;文化基因赋予“风度”的意义,让衣物从遮体工具升华为身份认同的载体。

当人类将第一片兽皮披上肩时,便签下一份永恒契约:以温度存续肉体,用风度铭刻灵魂。那些“要风度不要温度”的瞬间,那些暖宝宝藏在长靴里的妥协,都是这场契约的日常注脚。人类穿什么,是风度与温度共同写就的答案,是基因与文明在衣袂间的永恒对话。(文/党双忍)

注:《模因洞察》透过现象看本质,告诉你一个全新的文化史观。“人”字,由一撇一捺合构。一撇为生物基因,一捺为文化基因,人即“两因传奇”。2025年8月6日于磨香斋。