商洛花鼓:秦楚烟火中流转的千年绝响

暮色漫过商洛山的褶皱时,老戏楼忽然亮起了灯。三弦琴的丝音刚起,就有背着花鼓的老艺人踏着青石板路而来,鼓身蒙的羊皮在灯光下泛着琥珀色的光 ——这是陕南人最熟悉的信号:“今晚有花鼓戏看了。”

商洛花鼓戏的历史源远流长,宛如一部厚重的史书,记录着时光的流转与文化的积淀。关于商洛花鼓的起源,秦岭深处的老艺人总能讲出几段充满传奇色彩的故事。镇安的艺人们坚信,这门艺术始于湖南,经湖北沿汉水北上,最终在丹江流域落地生根;而丹凤的老辈则固执地认为,它是汉代秦陇鼓吹乐的“后裔”,曾是金戈铁马间的军乐仪仗。两种说法看似矛盾,却也恰好印证了这门艺术兼容并蓄的基因。

(图片来自网络,版权归原作者)

北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载的“田歌”,被学界认为是商洛花鼓的早期雏形。那时的山民们在田间劳作时哼唱的调子,带着山野的清新与劳作的节律,为后来的艺术形态埋下了伏笔。明末清初,商洛山区开始出现自发组织的小型戏班,这些被称为“地摊子” 的表演团体,将山歌小调与简单的故事情节结合,形成了花鼓戏的雏形。

道光五年(1825年),“商州双盛班”的出现标志着花鼓戏走向专业化。这个商洛历史上第一个有记载的戏班,将零散的民间曲调整理成体系,制定了基本的表演规范。而真正让花鼓戏完成蜕变的,是清光绪三年(1877年)的一次文化融合——湖北郧阳遭遇水灾,灾民带来的“化谷调”与商洛本地的山歌小调碰撞融合,最终形成了我们今天所见的商洛花鼓。

“跳、唱、逗” 构成了商洛花鼓的三大艺术支柱,其中“跳”更是其灵魂所在。艺人们创造出蹦跳、闪跳、弹跳等十余种跳法,既有模仿山兽腾跃的刚健,又有表现少女娇羞的柔美。这种没有固定程式的舞蹈,让演员能自由释放情感,也让观众感受到扑面而来的生活气息。在《夫妻观灯》这一剧目中,夫妻二人通过轻快的跳跃,将观灯时的喜悦与互动演绎的活灵活现,仿佛能看到花灯映照下的张张笑脸。

音乐上,商洛花鼓形成了“三调归一”的独特体系。“八岔子”曲调分阳八岔与阴八岔,前者欢快明亮,多用于表现喜剧场景;后者缠绵悱恻,常为悲情故事伴奏。“大筒子”以筒子胡为主奏乐器,适合演绎历史大戏,《血刀记》中,浑厚的琴声与跌宕的情节相得益彰。而“花鼓子” 则由百余首民歌小调组成,《种核桃》里“核桃核桃圆溜溜,种在坡上盼丰收”的唱词,将劳动的喜悦唱的质朴动人。

伴奏乐器的搭配更是精妙。文场中,筒子胡领奏,高音板胡、二胡、笛子相辅,音色层次丰富;武场里,干鼓指挥节奏,暴鼓制造高潮,大锣、小锣、铰子穿插其间,形成了“紧七慢八平十二”的经典锣鼓经。这种文武相济的配乐,让花鼓戏既能表现田间劳作的轻松,也能演绎金戈铁马的壮烈。

商洛花鼓的剧目库,就像一部秦岭百姓的生活史诗。传统剧目《屠夫状元》通过杀猪匠胡山的奇遇,演绎出“仗义多为屠狗辈”的民间智慧;现代戏《六斤县长》则聚焦基层干部与群众的鱼水情,剧中“六斤小米”的细节,足见如磐石般坚定党的初心。

(图片来自网络,版权归原作者)

商洛花鼓的戏文,从来不是案头的文字游戏,而是山里人的生活账本。传统剧目《打铁》里,铁匠唱“一锤下去火星溅,能打镰刀能打钎”,唱词里的铁器名称全是商洛山区特有的“月牙镰”“开山钎”;《采茶歌》里“清明前,采毛尖,筐篓满,换油盐”的唱段,更是陕南茶农生活的复刻。

这种对现实的贴近,让花鼓戏成了观察商洛民俗的活化石。戏中男女定情,必唱“送你一把商洛蓝,不怕山路十八弯”——“商洛蓝”是当地特有的土布,靛蓝染制,耐磨损,恰如山里人的爱情;办喜事时演的《撒帐》,演员会把核桃、板栗撒向观众,这些秦岭特产既是祝福,也是生活的隐喻。正如老艺人王孝文所说:“我们的戏,脚踩着泥土,嘴里嚼着五谷,唱出来的都是实在日子。”

新中国成立后,花鼓戏迎来了创作高峰。经典作品层出不穷,覆盖了不同社会阶段的生活和精神风貌:从50年代《夫妻观灯》展现民间风情,实现花鼓戏从“地摊子”到舞台的华丽转身;到70年代《屠夫状元》,以创新的手法引起广泛关注和移植;再至80年代《六斤县长》聚焦基层干部,90年代《山魂》深入挖掘地域精神,一直到21世纪《月亮光光》《带灯》荣获多项全国大奖,这些作品形成了一条贯穿数十年的艺术链条。

(图片来自网络,版权归原作者)

从山野到舞台,商洛花鼓的生命力,本质是“民间基因”与“时代创新”的共生。它从未丢掉秦岭的泥土味,那是它的根;也从未拒绝舞台的雕琢与时代的叩问,那是它的生长力。就像秦岭的山,既守着千年的石头,也迎着每一场新的风雨,商洛花鼓也在这样的坚守与应变中,持续绽放着属于它的光彩。2006年,商洛花鼓荣登首批国家级非物质文化遗产名录,成为中华文化瑰宝之一。

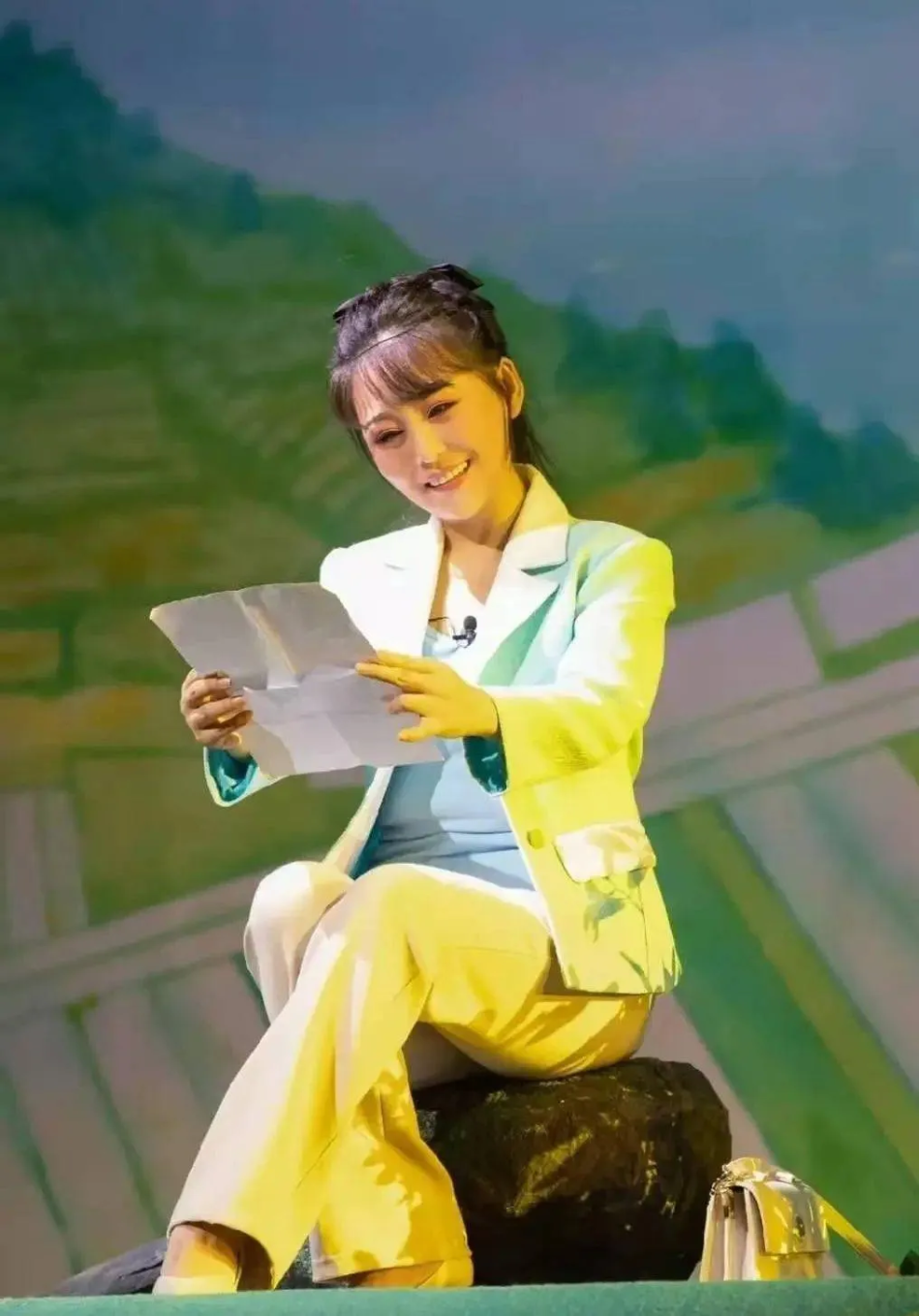

2021年央视戏曲春晚舞台上,商洛原创花鼓剧《情怀》中,“碎女子” 赵小燕挎着帆布包、踩着沾泥的布鞋,带着陕南姑娘特有的爽朗笑意走上台,一句带着商洛口音的“咱村的香菇棚,可得盯紧喽”,瞬间让全国观众记住了这个扎根山乡的扶贫干部。饰演者李淼,用骨子里的“秦地韧劲”,让商洛花鼓这朵山野之花,在国家级舞台上绽放出最动人的时代光彩。

作为商洛市地方戏曲研究院院长、商洛花鼓传承人,李淼对“赵小燕” 这个角色有着天然的亲近感。为了演活扶贫干部,她曾跟着剧组深入商洛山村采风,白天帮村民摘连翘、搭菌棚,晚上坐在炕头听驻村书记讲“土办法”。那些走破的胶鞋、晒黑的皮肤、笔记本上密密麻麻的村民诉求,都成了她刻画角色的“活素材”。

舞台上,她一个弯腰拾柴的动作、一声带着喘息的喊话,甚至是与“村民” 争执时微微泛红的眼眶,都带着泥土的温度。这不是刻意设计的“表演”,而是无数扶贫干部在田间地头留下的真实剪影。这种“从生活里长出来的艺术”,让观众在为扶贫故事动容的同时,也记住了商洛花鼓那股子“接地气”的鲜活。原来这门流传百年的民间艺术,既能唱尽山间风月,也能道尽时代新声。

(图片来自网络,版权归原作者)

当商洛花鼓戏在央视春晚的舞台上绽放光彩时,很少有人知道,这朵秦岭深处的艺术之花,曾在岁月的风雨中历经凋零的危机。2018年,李淼接任商洛市剧团团长之时,面对的是诸多挑战:商洛花鼓的演员行当配置不齐,乐队成员仅余五人;花鼓音乐的传承人已是年近八旬的老人,却苦于无人继承衣钵;欲排新戏时,大部分演职人员还需依赖外聘……

作为商洛市地方戏曲研究院的“女掌门”,李淼对人才队伍的建设尤为重视,精心挑选老中青三代演员,以传授经验、帮助成长和实战演练的方式培养团队,在她的领导下,商洛市地方戏曲研究院的演职人员队伍得到了显著壮大与优化,如今已增至81人。这支团队的平均年龄为36岁,他们为商洛花鼓这一传统艺术形式注入了源源不断的活力与新鲜血液。

在剧目创作与市场推广方面,李淼始终坚守现实题材的创作之路,致力于呈现丰富而独特的地方文化特色,并传达深刻的精神内涵。在她的主导下,佳作层出不穷,其中《月亮光光》荣膺多项大奖,而《若河》则一举夺得第十届陕西省艺术节“文华大奖”,更作为“廉洁文化商洛行”的精品剧目进行巡回演出。这些剧目紧密围绕新时代背景和群众生活,深刻反映了社会现实,引发了观众的强烈共鸣。

另一方面,商洛花鼓戏在形式上不断与时俱进。在保留传统程式化表演精髓的同时,大胆引入现代编曲理念。例如,在《情怀》这部作品中,既完美保留了传统的艺术特色,又通过交响化的音乐编排丰富了观众的听觉体验,赢得了广泛好评与赞誉。

李淼任职期间,推动“周周有戏看”文化惠民工程,通过常态化演出及校园戏曲社团活动促进传统戏曲活态传承。两年来,“商洛周周有戏看”文化惠民演出已累计举办超过百场,吸引了约40万名观众前来观赏。与此同时,戏曲进校园活动也在商洛的多所中小学校广泛开展,共计进行了400余场演出,孩童们用清脆的童声演唱的花鼓小调,在校园中久久回荡。

如今,研究院的排练场上,常能看见李淼带着年轻演员练身段。她总说:“花鼓戏的根在商洛的山山水水里,但枝叶得往天上长。”那些被打磨得发亮的戏服、巡演路上磨破的行李箱、年轻演员眼中闪烁的光芒,都在诉说一个关于传承的故事……当非遗不再是博物馆里的标本,而是能与当下生活对话的“活态文化”,它便永远拥有打动人心的力量。

当秦岭的晨雾漫过丹江,花鼓的鼓点便会准时响起。那声音既带着老戏楼的沧桑,又透着新时代的鲜活;那既是千年历史的回响,也是面向未来的宣言。正如鼓师们常说的:“花鼓的鼓点会变,但根永远扎在商洛的土里 —— 只要山里还有人,这鼓声就不会停。”(文/贺娇)