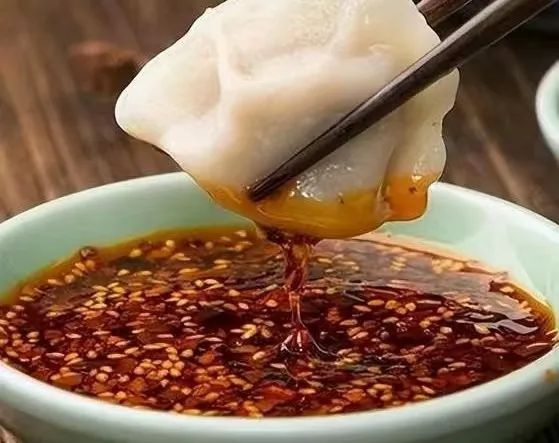

藏在饺子调味汁里的文化基因

每次包饺子时端出的那碗油泼蒜泥辣子,从不是普通的调料——它是专配饺子的灵魂调味汁,从志刚厨房到我家餐桌的传承里,藏着文化基因最生动的密码。这里的“文化基因”借用“基因”的隐喻,指代通过模仿、实践实现代际传递的文化元素。与生物基因不同,模因——文化基因没有DNA双螺旋的物质基础,却能通过日常实践完成复制、变异与存续。这碗调味汁的制作步骤、传递细节、试错优化,不仅是日常烟火的记录,更暗合着文化演化的深层逻辑,让抽象的“文化基因”在锅碗瓢盆间有了可触可感的模样。

一、步骤功能链:调味汁里的“隐形知识”

一天,我陪志刚兄吃饺子,志刚兄非常自豪地告诉我:“这饺子调味汁不是随便泼的,步骤错了,饺子就少了魂。”后来才发现,他说的“步骤”其实是一套精密的“功能耦合系统”,每个环节都藏着不显眼的科学逻辑,却用最日常的方式呈现:

原料处理藏着风味密码:用蒜臼捣蒜泥而非刀切,是为了让蒜瓣“出黏液”——这些黏液里的大蒜素(allicin)带着辛辣香气,正是“蒜香能粘在饺子皮上”的关键;选中粗辣椒面有讲究,“太细一烫就糊,太粗辣味出不来”,这个粗细刚好能让油香“裹”住辣味,而辣椒素在热油里的溶解效果最好,温度不高不低时,辣香最足;连芝麻都得是生的,熟芝麻“热油一泼就软了,咬起来没那股脆劲”,生芝麻遇热后水分蒸发,油脂凝固成酥脆结构,每口都带着“咯吱咯吱”的香气层次。

操作步骤需要精准协同:捣好的蒜泥铺平后,中间用勺子压个浅窝,“别太深,刚好放下辣椒面就行”——这个看似随意的动作,其实是“给香味找个聚集点”:热油泼在浅窝里的辣椒面上,刚好激出香味又不烫糊;泼油时油壶离碗边一手掌高,“太高溅得到处是,太低烫不透调料”,这个高度能让油均匀“裹”住辣椒面和芝麻;最后加醋最讲究“等一等”:“滴在碗边,晾到摸碗边不烫手了再拌,不然热气把醋味蒸跑了,蘸饺子时就少了那点酸辣回魂的劲”。

调味汁的每个步骤,都像传递的“生活秘诀”:挖窝是“让香味聚在一起”,泼油是“让香味渗得匀”,加醋是“让香味留得住”。它们共同构成“让饺子更好吃”的完整功能,这就是文化基因的神奇之处——用代代相传的日常步骤,藏着使用者未必察觉的隐形知识体系,而这种“基因”靠实践传递,而非生物遗传。

二、具身传递:动作里的“记忆密码”

文化基因的复制,从来不止于“说步骤”,更在“做动作”里藏着密码。志刚兄教我时,光说“压窝窝要浅”没用,非要握着手试:“用勺子底轻轻压,窝太深了香味渗不开”;泼油时盯着油流听声:油成细线浇在辣椒面中间,滋滋声变弱就停——这声音就是“够香了”的信号。

回到家我给爱人复述,不自觉地学志刚兄的样子:说“泼油高度”时,举着空油壶比划一手掌的距离;讲“加醋时机”时,捏着醋瓶滴在碗边……我爱人很有烹饪天赋,说一便就记住了这个“方子”。

原来文化基因最牢的传承,是“身体记得比嘴说的准”:压窝的力度、泼油的角度、凭感觉辨火候的本能,这些“只可意会不可言传”的细节,靠的不是文字记录,而是“感官-动作-神经”的协同训练。就像奶奶教妈妈包饺子时“捏褶要转着圈使劲”,师傅教徒弟做酱时“晒酱要看天色”,身体的记忆从不会说谎,这才是文化基因不褪色的密码——它不像生物基因那样靠DNA复制,而是靠“看会、学会、记住”的实践链条传递。

三、变异与选择:调味汁里的“适者生存”

按上述“方子”子,我爱人第一次做饺子调味汁时,就发生了“文化基因变异”。她觉得窝窝太浅,就往深压了点,结果油泼下去,辣椒面被蒜泥埋住,端上桌时蒜香闷闷的,蘸饺子总差点意思——这个“变异”让人明白,窝太深香味闷,窝太浅香味散,刚好放下辣椒面的深度最合适。

后来“定向优化”:在辣椒面上铺了层芝麻,再泼辣椒面,结果咬饺子时多了层芝麻的脆响,大家都夸“这调味汁更有味道了”。文化变异与生物变异不同:生物变异多为随机突变,而文化变异常是“跟着感觉调”(比如根据家人口味优化),且能直接教给下一代,这让文化演化比生物演化更灵活。但变异不是瞎改,若用生抽代替醋提鲜,咸味就盖过了蒜香,饺子吃着“寡淡没魂”,这个版本一次就会被淘汰——就像不合口味的做法留不住,只有让调味汁更配饺子的变异,才有可能成为在传递中胜出的“方子”。

现在她已总结出“三点”:“窝浅点、油匀点、醋晚点”。这“三点”像文化基因的“选择标记”,把沉淀的智慧凝练成易记的口诀,方便复制传递。文化的演化就藏在一次次“跟着感觉试、家人爱吃就留”的循环里,不追求“和别人一模一样”,只留下“自家吃着香”的做法。

四、多感官选择:餐桌的“文化共识票”

这碗调味汁能在我家扎根,靠的是全家的“多感官投票”。视觉上,红油裹着蒜泥泛光,芝麻撒在上面像星星,刚端上桌就勾食欲;听觉上,泼油的“滋啦”、拌蒜的“沙沙”,连孩子都知道“吃饺子啦”——这些声音成了家庭饮食的“仪式信号”;味觉更不用说:对老人,这调味汁“辣得温和,蒜香不冲”;对孩子,“咯吱咯吱比薯片香”;我贪那口醋的回魂,“饺子咬开时酸辣混着肉香,越吃越开胃”。

有次亲戚来家里吃饺子说:“这调味汁有味儿,比我家的多了点暖劲”——这“暖劲”其实是文化基因的温度:它既是调味的步骤,又是全家围坐时的烟火记忆。当每个人都从这碗汁里尝到自己喜欢的味道,文化基因就有了扎根的土壤,甚至会跟着家人的反馈慢慢调整,形成“家人爱吃—越调越香—更爱吃”的闭环。

结语:烟火实践里的模因接力

每次调这碗汁,我总会想起志刚兄教我时的动作、爱人试错的笑、孩子嚼芝麻的脆响。这碗调味汁的传承藏着文化基因最完整的密码:它没有DNA的双螺旋,却以“压窝窝、控油劲、滴醋边”的日常步骤,构成家人口中“好吃”的做法;它不靠细胞分裂复制,却在“手把手教动作、跟着感觉学”的过程中,让智慧代代相传;它的变异不是随机的,而是在“家人爱吃不爱吃”的选择里,找到最贴生活的模样。

更奇妙的是,这碗汁的步骤里还藏着更久远的文明印记:“浅窝聚香”的法子,像古人用陶罐聚热的智慧;“凭声音辨火候”的本能,或许延续了古人“听音知熟生”的经验;连“醋晚点加”的讲究,都能在老食谱“醋宜晚投”的说法里找到呼应。

饺子调味汁的传承史,实则是一部微观文明演进史:

老辈人传下的聚香智慧,仍在您勺底流转;

古人辨火候的生活经验,仍在你耳畔回响;

代代庖厨的调味心得,仍在您腕间生辉。

它宣告着:文明最坚韧的载体,就是日复一日的烟火实践——在动作中传承,在试错中进化,在共识中永恒。 当孩子踮脚学泼油的动作,当亲友尝出调味汁里的“暖劲”,文化基因便在这代际传递的肌体记忆与共同缔造的情感符号中,完成生生不息的文明接力。

注:《模因观察》告诉你一个全 新的文化史观,一撇一捺的两因奇人。2025年7月30日于磨香斋。