秦岭学:在文明星河中见证知识体系的合龙

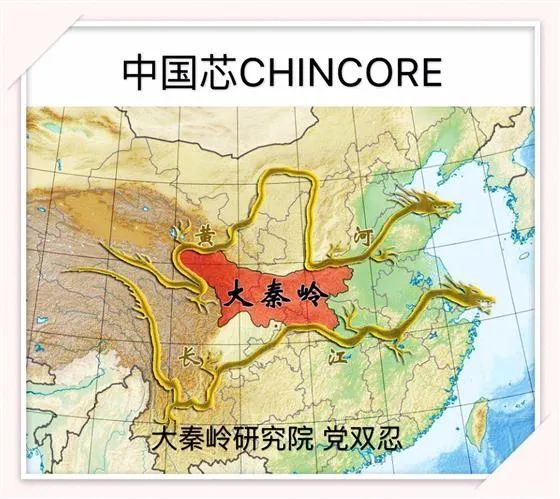

秦岭学知识体系的“合龙”,恰似为中华文明的生存根基搭建起一座完整的认知桥梁。这一过程始于对秦岭地理本质的探索,历经千年积淀,最终在跨学科交融中织就“以历史为经线、以理论为纬线”的认知网络。它不仅是对自然山水的科学解码,更是对自身文明的深刻自觉——秦岭如同“中国芯”,以“连接东西、和合南北”的天然禀赋,成为解读中国自然与文明的核心密钥。

一、认知演进:从“南山”到“中国芯”的千年跨越

1. 先秦至唐:先民眼中的“南山”与生存依托

《诗经·秦风·终南》中“终南何有?有条有梅”,是古人对秦岭最早的文字记忆。那时的秦岭被称作“南山”,既是周、秦部落繁衍生息的家园,也是他们精神世界的寄托。汉唐定都长安时,“八水绕长安”的水生态系统滋养着都城,人们逐渐形成“南山安则都城宁”的朴素认知。李白登太白峰时写下“西上太白峰,夕阳穷登攀”,更让秦岭成为文人寄托情怀的精神栖息地。不过这一时期,人们对秦岭的认知还局限于陕西局部,尚未触及它横跨多省区的全貌。

2. 宋元至近代:科学分界与认知突破

1908年,地理学家张相文在《新撰地文学》中首次系统提出“秦岭—淮河线”,从气候、植被、动物等维度为中国南北划出科学界限,这成为近代地理学的里程碑。他在书中写道:“北带南界为秦岭、淮河,植物多枳、榆、檀;中带居此线以南,多竹、稻、麦。”由此,秦岭从“南山”升维为科学意义上的“南北分界线”。后来竺可桢、侯仁之等学者从气候、历史地理角度深入研究,但此时的认知仍聚焦“分界”,尚未揭示其“连接”的本质价值。

3. 21世纪:全域认知与“中国芯”的价值觉醒

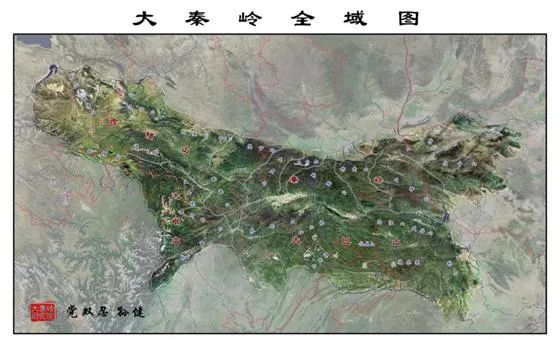

卫星遥感技术让我们看清:秦岭横跨青、甘、陕、川、渝、鄂、豫七省区市,总面积约40万平方公里,远超“陕西秦岭”的范畴。文明探源工程更证实,青海喇家(4000年前)、甘肃大地湾(8000年前)、河南二里头(3800年前)等八大遗址环绕秦岭分布,这里正是中华文明“多元起源”的核心区。如今“中央水塔”“中华祖脉”的定位,标志着秦岭从“分界线”升华为文明“核心枢纽”——这便是“中国芯”理论:它既是地理上的“中央山脉”,更是文明演进的“动力中枢”。

秦岭如同民族记忆的“基因库”,每道山褶里都藏着先民的智慧,每片岩层都镌刻着文明的足迹。当我们的心跳与山峦的脉动共振,便完成了从个体情怀到民族集体记忆的传承。

二、体系合龙:三维框架解码秦岭的文明密码

1. 地理维度:缝合南北的“天然枢纽”

秦岭东西绵延约1600公里,南北宽200-300公里,恰似一条天然的“缝合线”:北麓属暖温带,年均气温10-13℃,年降水量600-800毫米;南麓属亚热带,年均气温14-16℃,年降水量800-1200毫米。这种气候分异孕育出“北麦南稻”的农耕格局,而海拔1500米以上的垭口又成为南北物种与文明交流的“自然通道”。

更关键的是其枢纽区位:西接青藏高原,东连华北平原,南邻四川盆地,北衔黄土高原。这种“十字路口”的地理格局,让黄河文明、长江文明及农耕与游牧文明在此碰撞融合。正如《禹贡》所载“导嶓冢,至于荆山”,先民早已通过“禹凿龙门”等实践,感知到秦岭“分而不离、连而共生”的独特价值。

2. 文化维度:古道网络编织的文明交融图谱

以关中为中心,秦岭古道构成文明交融的“血管系统”:

陈仓道-金牛道连接西南,把关中与成都两大“天府之国”连为一体。《华阳国志》记载“秦惠文王以金牛计开道”,此后蜀锦、井盐北上,秦地农具、麦种南下。三星堆青铜尊与周原青铜器的工艺相似性,印证3000年前跨地域文明交流的存在。

蓝关道-武关道连接东南,勾连关中与江汉平原、长江中下游。《史记·货殖列传》载“南阳西通武关”,楚地丝绸与秦地战马在此交易。湖北曾侯乙墓编钟与陕西秦公大墓乐器的音律共鸣,见证南北音乐文化的交融。

函谷道-陇山道沿黄河-渭河延伸,是关中东进西出的主通道。张骞“凿空西域”后,中原丝绸、漆器西传,西域葡萄、苜蓿东输,敦煌壁画中胡汉共处的场景,正是丝绸之路文明对话的生动写照。

这些古道如同“文明毛细血管”,将周边文化区域织成整体,孕育出“多元一体”的中华文明基因。

3. 理论维度:认知范式的三大革新

从“分界线”到“中国芯”的地理观

突破“秦岭为南北屏障”的机械认知,确立“中国芯”理念:它不是分割的墙,而是连接的线——连接南北气候(同纬度兼具温带与亚热带景观)、连接东西文明(丝绸之路由此发端)、连接传统智慧与现代实践(“天人合一”与生态保护理念共鸣)。

“多元起源—枢纽融合”的文明观

考古证实,大地湾彩陶、二里头夏都、三星堆青铜等文明通过古道形成“环形互动带”。北麓周秦汉唐建都,南麓巴蜀荆楚兴盛,最终熔铸为“多元一体”的文明共同体,秦岭正是这一过程的“熔炉”与“纽带”。

跨学科合龙的方法论

地理学揭示板块碰撞(华北与华南板块形成商丹缝合带)的地理背景,生态学量化其水源涵养(支撑全国20%水资源)与气候调节功能,考古学与历史学印证古道兴衰与文明交融。多学科交叉让秦岭学成解读中国自然与文明关系的“万能钥匙”。

以“中国芯”视角审视秦岭,看到的不仅是山形水势,更是中华文明在差异中求连接、在多元中铸共识的精神历程。

三、合龙本质:定义中华文明的“和合”坐标系

秦岭学知识体系的合龙,本质是对中华文明“多元一体”本质的地理诠释:

自然层面,它是“中央水塔”,黄河3脉、长江3脉、淮河1脉共七大水系发源于此,滋养广袤国土;

文明层面,它是“中华祖脉”,周秦汉唐都城选址、三教合流精神遗产、古道贸易传奇,均印证其文明核心地位;

方法论层面,它是“学科融合典范”,打破壁垒将地理分界转化为文明连接,为全球山地文明研究提供“中国范式”。

正如张相文百年前以“秦岭—淮河线”科学划分南北,当代秦岭学的合龙标志着中国从“地理大国”向“文明认知强国”的跨越——不再局限于自然分界,更以“中国芯”视野重新定义人与自然、文明与地理的关系。

结语:合龙不是终点,是文明认知的新起点

秦岭学的演进史,是中华文明认知自身的微缩史:从“南山”的生存依赖,到“分界线”的科学认知,再到“中国芯”的体系合龙,每一步都在逼近文明本质。如今以三维视角解码秦岭,看到的不仅是山系的壮丽,更是中华文明“在分异中求连接,在连接中共生”的永恒智慧。

秦岭从来不是凝固的界碑,而是跳动的文明基因链:塑造中国山势,熔铸文化根基,让文明根系深扎地理褶皱,在生长中不断融合。秦岭学的合龙不是终点,而是新起点——召唤我们以更广阔视野守护“中央山脉”,以更深刻自觉传承“中华祖脉”。

正如秦岭每年都在悄然抬升,中华文明对自身的认知,也将在这条“认知之路”上不断迈向新高度。

人与自然共著历史,对地理的深度认知终将通向对文明本质的自觉与自信。秦岭学的价值,正在于证明:当自然山脉与文明血脉共振,地理便不再是沉默的岩石,而是一部流淌着智慧的“活史书”。

2025年7月28日于磨在香斋。