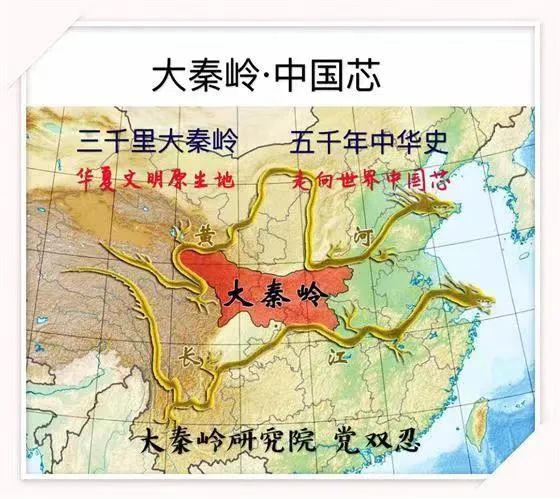

秦岭雄立:澎湃中国芯,永续中华脊

三千里大秦岭,五千年中华史

当第一缕晨曦掠过太白山巅,冰晶在拔仙台的岩石上折射出七彩光晕,汉江源头的融水映照秦岭四宝的身影,开始了跨越1500公里的“南水北调”征程——这是山河苏醒的时刻,也是中华文明永续的见证。这座横亘神州腹地的中央山脉,正以“雄立东方”的磅礴气势,让“澎湃中国芯”的活力在峰峦间激荡,让“永续中华脊”的根基在岁月中筑牢。从周秦汉唐的文明星火到近代的山河沉潜,从秦巴山区的贫困褶皱到新时代的生态奔涌,秦岭的每一块岩石都镌刻着“脊”的坚韧,每一片林海都跳动着“芯”的生机。它是连接东西、和合南北的地理脊梁,是滋养江河的生态屏障,是中华文明永续传承的精神图腾,更是民族复兴路上澎湃不息的“生命之芯”。

祖脉永续:中华脊上的文明基因

秦岭不是沉默的山脉,而是大地写就的“文明史诗”,它以“永续中华脊”的姿态撑起华夏文明的骨架。海拔3771.2米的秦岭主峰太白山拔仙台刺破苍穹,这座中国大陆心脏地带最高峰的花岗岩山体上,完整保留着第四纪冰川遗迹,像一部立体的地质史书。北侧关中平原的沃土孕育了周的礼乐华章、秦的法度严明、汉的雄才大略、唐的开放包容,让长安成为万邦来朝的世界中心;南侧巴蜀的烟雨浸润着三星堆的青铜秘语,楚地的灵秀滋养着三国风云与诗词风流。

这座山脉的文明价值,早已被深刻认知。当汉武帝欲扩建上林苑时,东方朔直言“夫南山,天下之阻也”(《汉书·东方朔列传》),其“南有江淮,北有河渭”的描述,道尽秦岭作为关中天然屏障的战略意义。司马迁虽未在《史记》中直接使用“秦岭”之名,却在《货殖列传》中揭示关中“阻三面而守,独以一面东制诸侯”的地理优势——这“三面之阻”的核心,正是横亘南北的巍巍秦岭。从半坡遗址彩陶纹路里的农耕火种,到楼观台青牛遗迹中“道法自然”的生态哲思;从子午道上串联蜀地丝绸与西域商队的驼铃,到褒斜道栈孔石痕里“明修栈道”的历史智慧,秦岭始终以“天、地、人”共生的智慧,守护着华夏文明的核心腹地。那时的秦岭,是“永续中华脊”最生动的注脚,撑起的是地理骨架,更是文明延续的深厚根基。

山河沉潜:时代褶皱中的芯脉蓄力

近代中国的沧桑巨变,让秦岭从文明屏障沦为生态与民生的双重困境。当“东亚病夫”的屈辱烙印刺痛民族心魂,这道“中华脊”的阵痛也随之而来:战乱打破山林宁静,资源过度开发撕开生态缺口,秦巴山区的百姓在陡峭山坡上开垦希望,却陷入“越垦越穷”的循环——部分区域贫困发生率一度高达32%,“吃水靠挑、出行靠走”成了常态;茂密森林曾沦为伐木场,水土流失让汉江浊浪翻涌,渭河年输沙量峰值曾高达2.5亿吨。闭塞的山路让秦岭的山货“藏在深闺”,世代守着祖脉的乡亲,守着“南山之阻”的地理优势,却未享其利,秦巴山区终成全国14个集中连片特困地区之一。

那时的秦岭,像蓄力待发的巨人,沉默中藏着不屈的韧性。生态的创伤与民生的疾苦,恰是民族在现代化浪潮中必经的淬炼——当救亡图存的急迫暂时遮蔽了“天人合一”的智慧,当发展的脚步与自然的节奏短暂失衡,秦岭的沉潜,实则是为“芯”的苏醒、“脊”的重挺积蓄力量,等待着复兴之光照亮山河。

涅槃奔涌:复兴路上的芯脉澎湃

历史的浪潮奔涌向前,当中华民族伟大复兴的中国梦照亮前路,秦岭这道“中华脊”重焕雄姿,这颗“中国芯”澎湃苏醒。“绿水青山就是金山银山”的理念如惊雷破雾,2019年修订的《陕西省秦岭生态环境保护条例》扩大了核心保护区范围,“数字秦岭”监管平台实现了峪口、矿山、景区的实时监测——这套“智慧之芯”,让生态保护从人防走向技防,为“永续中华脊”筑牢了科技屏障。退耕还林、天然林保护、生物多样性修复等工程持续推进,如今陕西秦岭核心保护区森林覆盖率稳定在80%以上,“中央水塔”碧波永续。

生态的重生,让“中国芯”迸发澎湃动能。护林员带着红外相机穿梭林间,镜头里藏着金丝猴的嬉戏、羚牛的奔跑——朱鹮从1981年“仅存7只”到如今突破1万只,国内分布已扩大至16个省份;大熊猫受威胁等级虽在2016年由“濒危”下调至“易危”,但秦岭仍在攻坚栖息地破碎化难题,让33个局域种群重获连通希望。产业振兴更添活力:柞水木耳借力区块链溯源技术,年销售额突破5亿元,成了富民“金耳朵”;留坝县建成秦岭生态研学基地,开发“秦岭四宝”IP文创产品200余种,年接待研学游客超30万人次;洋县“朱鹮生态米”获欧盟有机认证,高端产品出口日韩单价达每公斤38元,香飘海外。2020年秦巴山区贫困县全部摘帽,“穷山沟”变“幸福谷”,笑声与烟火里,写满乡村振兴的芯脉新篇。

芯向世界:东方大地上的中国力量

今天,站在秦岭之巅眺望世界,这道“永续中华脊”巍峨依旧,这颗“澎湃中国芯”活力四射。秦岭,已成为世界读懂中国的窗口。它向世界展示生态智慧:我们以“山水林田湖草沙一体化保护”让朱鹮起舞、熊猫安家,“数字秦岭”的实时监测、生态补偿的制度创新,为全球生物多样性保护提供“中国样本”;它向世界传递发展逻辑:从柞水木耳的“科技芯片”到留坝研学的“文化活化”,秦岭证明绿水青山与金山银山如同一枚硬币的两面,绿水青山就是金山银山,这为发展中国家平衡保护与发展提供了“东方方案”。

从半坡先民的粟种到柞水木耳的菌丝,从楼观台的《道德经》竹简到“数字秦岭”的光纤网络,秦岭始终以“天、地、人”共生的智慧,书写着文明在古老智慧与时代创新交融中永续的密码。昔日的“山河沉潜”,是“芯”在困顿中的深度蓄能;今日的“涅槃奔涌”,是“脊”在觉醒后的磅礴释放。秦岭雄立,中华脊永续绵延,中国芯澎湃不息。当“秦岭四宝”的身影再次出现在大秦岭国家公园的红外相机里,我们知道,这道“永续中华脊”将永远撑起东方大地,这颗“澎湃中国芯”将持续跳动在复兴路上,向世界诉说一个文明古国的生态觉醒与永恒力量,书写人与自然和谐共生的现代化新传奇。

2025年7月28日于磨香斋。