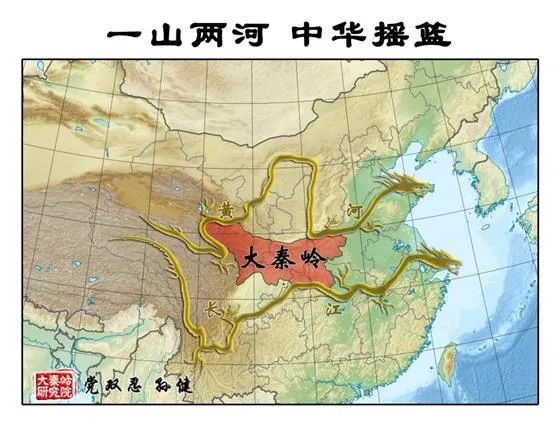

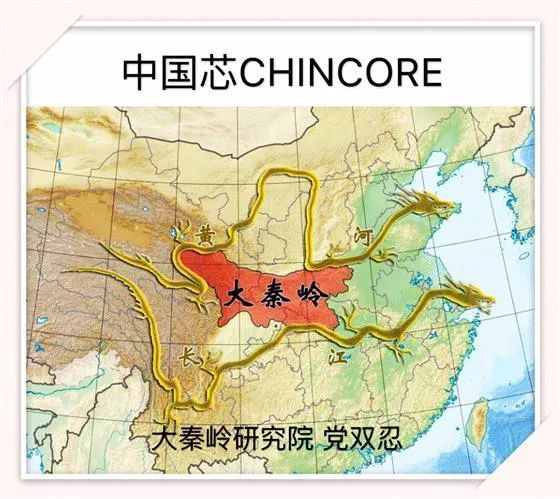

秦岭:中华文明的“中国芯”——从一山两河到世界文明对话

当秦岭的山脊线如脊梁般横贯东西,一边挽着黄河的雄浑,一边牵着长江的灵动,这座山早已不只是地理的分界,而是中华文明的“中国芯”。从蓝田猿人在秦岭北麓点燃第一簇火,到黄河岸边农耕文明的炊烟升起,再到长江商船载着丝绸驶向远方,“一山两河”的怀抱里,藏着我们文明的根——这里是起源的起点,是传承的纽带,更是今天向世界对话的文化坐标。读懂这颗“中国芯”,便是读懂中华文明的来处与去处。

一、秦岭:一山两河的“文明芯”

秦岭这颗“中国芯”的神奇,在于它把山水的馈赠、历史的智慧、文化的认同紧紧拧成一股绳,让中华文明在“一山两河”的怀抱里扎下深根,生生不息。

1. 山水共生的“生态芯”

秦岭像位慷慨的守护者,用渭河与汉江,给了祖先最温柔的生存启示。半坡人捏出的尖底瓶藏着巧思——打水时顺着秦岭山沟的水流轻轻倾斜,装满后又能稳稳立住,这是祖先看懂山水脾气的生活智慧;《禹贡》里“导渭自鸟鼠同穴山”的记载,不是冰冷的文字,而是古人跟着秦岭学治水的“笔记”,后来都江堰“深淘滩、低作堰”的智慧,正是这份笔记的“续写”。

长江的稻子与黄河的粟米,借着秦岭的古栈道悄悄“串门”。汉中战国遗址里“稻粟同仓”的陶罐,藏着最实在的温暖——南方的湿润与北方的厚重在一碗饭里相遇,这是秦岭“生态芯”最生动的融合。更动人的是秦岭的“生命交响”:大熊猫啃竹的声响、长江竹林的风声、黄河森林的叶语,交织成“山水林田湖草”的和谐乐章,这正是“天人合一”最本真的模样,也是“中国芯”里最柔软的生态密码。

2. 贯通古今的“历史芯”

秦岭这颗“芯”,悄悄定下了中华文明的秩序与脉络。周原甲骨上的“中”字,像极了古人站在秦岭下看南北水流交汇的模样——他们认定这里是天地的“心窝子”,这份“居中”的智慧,后来成了洛阳“居天下之中”都城规划的源头。

黄河“禹贡九州”的治理经验、长江“三江五湖”的理水智慧,都顺着秦岭的栈道汇入这颗“芯”:秦代车马沿子午道走进长江上游,让南北道路“同轨”;唐代褒斜道上,“两税法”的竹简与粮食同运,是财税智慧与制度基因的重组。就连隋唐大运河“引水济运”,也是秦岭“导水”智慧的放大,而今天南水北调的渠水,仍在延续这份跨山越水的温暖接力。

3. 凝聚认同的“文化芯”

秦岭这颗“芯”里,装着中国人最深处的精神纽带。《礼记》“天子祭名山大川”的礼仪,不是教条,是对滋养自己的山水说“谢谢”的虔诚;宝鸡北首岭仰韶彩陶上的龙凤纹多妙啊——黄河的龙与长江的凤在秦岭相遇,从此“龙凤呈祥”成了中国人对美好日子的向往。

《楚辞》对长江湘君的吟唱、《诗经》对黄河河伯的祈愿,顺着秦岭古道酿成“山水比德”的哲学:山的沉稳、水的灵动,成了中国人的精神模样。秦岭桥山的黄帝陵、汉江流域的炎帝陵,像两位老人守着文明源头,每年陕西黄帝陵公祭、湖北神农架炎帝祭祀时,两岸同胞捧起的香火里,藏着“我们同根同源”的温暖认同。

二、激活“中国芯”:古今智慧的温暖对话

这颗“中国芯”从不是封存在历史里的标本,而是能在今天发芽结果的种子。让古老智慧走进当下生活,才是对根脉最好的传承。

1. 用科技读懂“芯密码”

现在的科技让我们能更亲近这颗“芯”:遥感技术发现,仰韶遗址总扎根在秦岭与两河交汇的“温暖带”;考古学家在汉中盆地土层里,找到稻粟混存的痕迹,印证了南北农耕经秦岭交融的故事。数字技术搭起“时光桥”,动态还原黄河鱼纹、长江稻纹彩陶沿秦岭栈道传播的轨迹,让千年前的文明交流看得见、摸得着。

2. 让老智慧解决“芯问题”

老祖宗留下的不是故纸堆里的文字,而是能解“中国芯”相关现代难题的“活方案”。

秦岭北麓曾因乱砍乱排伤了生态“芯”,后来学《秦律》“毋伐山林”的老规矩,搞起“峪口管家”——专人守山护水,结合河长制管河道。如今泉水能直饮,红叶招游客,老乡开起农家乐:“护着山水就能赚钱,这才是老辈人说的‘靠山吃山’。”

长江边的武汉、重庆曾因城市群太密,破了“依山傍水”的栖居平衡,犯了城市“芯问题”。规划者学秦岭“留空”智慧,在城市间留大片“生态廊道”,种树引水,夏天降温两三度,居民晨跑能听鸟叫:“这才是住得舒服的城。”

秦岭商洛山民盖房时,曾愁北方窑洞闷、南方吊脚楼冷,丢了“依山傍水”的老讲究。后来融黄河窑洞“覆土保温”与长江吊脚楼“架空通风”,房子半嵌山坳、半架坡上,冬暖夏凉。

西安中欧班列沿秦岭古栈道走向中亚,是延续“连接”的芯功能;武汉长江航运调度,参考《水经注》“知水情、顺水性”的老经验,让“理水”芯在数字时代照样灵。

3. 把“芯温度”传给更多人

黄帝陵祭祀不讲“君权神授”,只说“我们都是炎黄子孙”,台下人心里热乎乎的;长江三峡博物馆讲“大禹治水”,不说神话只说“疏堵结合”,让老智慧成了生态教材。

秦岭文创店里,印着山形水纹的杯子、书包总受欢迎——秦岭轮廓、黄河浪、长江稻穗,画成简单线条,老人眼熟,年轻人喜欢。外国游客带它回家:“这上面有中国山水的故事。” 这些文创像“文化信使”,把“中国芯”密码译成世界语言。

三、从芯出发:向世界传递文明温度

中国式现代化的温暖,正从这颗“中国芯”里生长出来。带着山水馈赠守生态,带着居中智慧建家园,带着融合胸怀拥抱世界——从秦岭走来,向世界走去,这是文明最动人的旅程。

1. 生态“芯答案”:给世界的绿色启示

秦岭“林子养水、水护林子”的老话,成了黄河中游“淤地坝+经济林”、长江上游“退耕还林”的方案。“山青水绿,日子才踏实。” 北京冬奥会“雪如意”跳台融古栈道意象与黄河巨龙形,向世界展示“中国芯”里生态与文化的和谐。

2. 城乡“芯家园”:让日子有根有暖

西安“三河一山”绿道,把秦岭峪口、黄河滩涂变成散步地,路标画着山形浪纹,让人摸着家乡的脉;成都公园城市沿山势建房,推窗见树望山,延续“看得见山水”的老习惯。从“中国芯”里长出来的生活,总带着对自然的温柔。

3. 文明“芯对话”:和世界好好聊天

“一带一路”融秦岭栈道“陆连”与海上丝路“水通”,让中国善意走向远方;孔子学院讲秦岭“不偏不倚”、黄河“包容”、长江“灵动”,外国朋友懂了“和而不同”。

两岸同胞沿秦岭寻根,黄帝陵敬香、炎帝陵鞠躬,山水不语,却道清:根,一直连着。这从“中国芯”里生长的认同与智慧,本就该温暖更多人。

站在秦岭之巅,黄河之水如金带绕北麓,长江之水似碧玉向南流,秦岭这颗“中国芯”,跳动在山水间、人心深处。从半坡陶罐到高铁穿岭,从黄河号子到长江数据声,古老根脉从未远。

当秦岭国家公园界碑、黄河廊道花海、长江航船同框,我们读懂:这颗“中国芯”,是中华文明源头,更是世界对话的底气。从这里走来,带着根的温暖;向世界走去,带着芯的智慧——这是中华文明最动人的故事,也是中国式现代化最厚的底色。

2025年7月27日于磨香斋。