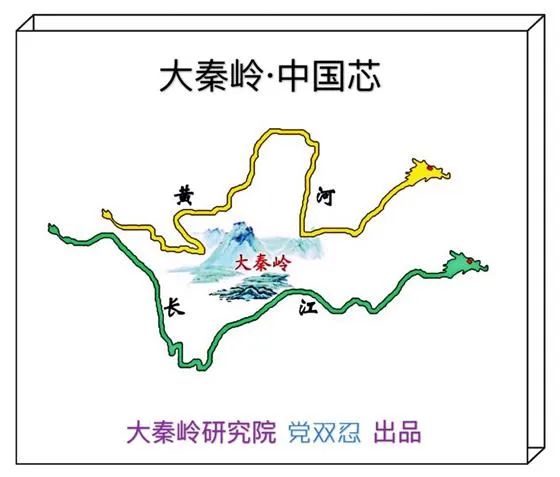

一山两河:藏着中华文明密码的地理根基

中国文明的故事,是从秦岭、黄河、长江开始的。当秦岭的山脉横卧在华夏大地中央,黄河和长江像两条大动脉奔流不息,这片只占国土面积不到10%的地方,成了中华文明最深厚的“根”——它用亿万年的山川河流做框架,孕育出多样的农耕文化;用山水相连的生态网络,让文明一代代传下去;更用自然与人类的长久互动,沉淀出中华文明的核心智慧。

一、地理家底:文明生长的自然基础

“一山两河”能成为中华文明的根,首先是因为这里的地理环境给文明提供了最初的“生长土壤”,塑造了中华文明的基本样子。

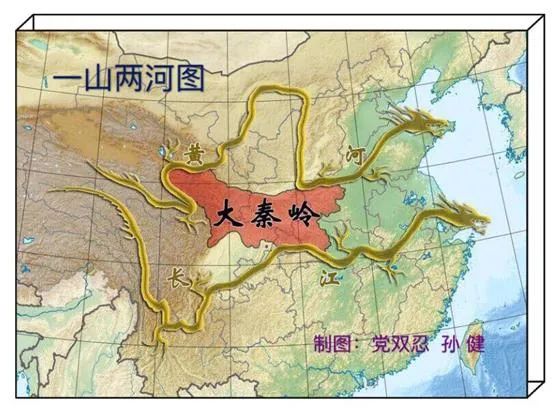

1. 地形分南北,文化能交融

秦岭以3771.2米的太白山为界,北边的渭水流入黄河,冲积出关中平原,这里的人早早学会种粟、种麦,形成了北方厚重的农耕文化;南边的汉江汇入长江,滋养出汉中、江汉等盆地,这里的人擅长种稻、捕鱼,孕育了南方灵动的生活方式。这种“一座山分两条河,两条河育两种文化”的格局,让南北文化既能保持自己的特色,又能自然融合。比如汉中盆地出土的古代青铜农具,既像北方农具那样结实,又像南方农具那样精巧,正是南北文化在这儿交汇的证明。

2. 资源不一样,生活各有招

黄河中游的黄土高原,土壤直立性好、容易耕种,人们就挖窑洞住,主要种粟和麦——窑洞冬暖夏凉,特别适合干旱少雨的气候;长江下游的太湖平原水网多,人们就建悬空的干栏屋,主要种水稻——干栏屋能防潮,和水稻需要的灌溉系统完美搭配;秦岭因为山上山下气候不一样(山脚暖、山顶凉),形成了“又种杂粮又养牲口”的混合生活,既有北方的耕种,也有南方的养殖。《史记》里说“渭水边上种千亩竹子,收益比得上千户侯”“江南产楠木、生姜、金属”,可见不同的自然资源,早就“定好了”各地文化的发展路子。

3. 自然有规律,生活跟着调

黄河“三年两发大水”的压力,让古人学会了像“大禹治水”那样一起合作——疏河道、修堤坝,都需要大家齐心协调;长江“梅雨连伏旱”的气候规律,让“养蚕、种稻”有了固定时间:梅雨时养蚕,伏旱前插秧,节气成了种地的“时间表”;秦岭“春天长、秋天收”的自然变化,还启发了《黄帝内经》“跟着季节养生”的智慧,让“顺应自然”成了文明的核心想法。自然规律就像“时钟指针”,推着文明按节奏生长。

二、三层影响:从山水到文明的慢慢渗透

“一山两河”的地理根基,更重要的是它从山水模样到文化核心的三层渗透,让山河大地成了文明的“养分来源”。

第一层:山水模样变成文化标志

黄河弯弯曲曲的河道,给青铜器上的龙纹提供了灵感——商周青铜器上的龙纹大多是“S”形弯,和黄河的走向很像;秦岭东西横卧、在中间把南北连起来的样子,影响了古人对“中”字的理解,《说文解字》说“中”是“从口,丨上下通”,正合秦岭贯通南北的特点;长江三峡的险峻峡谷,让山水画有了“高远、深远、平远”的画法,北宋画家郭熙在《林泉高致》里说的“山有三远”,灵感就来自长江流域的山水。西安半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆上,鱼纹的灵动线条和渭河边先民打鱼的生活直接相关,这是最早把自然模样变成文化标志的例子。

第二层:水流特点催生出社会规矩

黄河治水的需求,让灌溉制度慢慢成熟——西周的“井田制”把土地分成九块,中间是公田,四周是私田,配套的灌溉水渠既能防旱又能排涝,特别适合黄河流域种地;长江航运方便,催生了“漕运”这种运输粮食的制度,隋唐时通过大运河把江南粮食运到长安,“千里运粮船”成了王朝运转的生命线;秦岭的栈道(比如褒斜道、陈仓道)让古代“邮驿”能传递消息,汉代驿使沿栈道一天跑百里,让政令、军情能快速传到各地。秦代按山川划分郡县,唐代通过秦岭栈道推行税收制度,其实都是把地理特点变成了管理智慧,让规矩贴合自然条件。

第三层:地质特点沉淀成精神内核

秦岭北边的华北克拉通南缘,有中国最古老的岩石之一,部分岩石年龄超过35亿年,古人觉得这象征“基业长久”,《尚书》说“秦岭是天下的脊梁”,成了王朝在关中定都的精神寄托;黄河“九曲连环”的河道,象征着“百折不回”的品格,从大禹治水到近代治黄,“和水斗又顺着水”的精神一直都在;长江“不停奔流”的样子,升华为“时间过得快”的思考,孔子感叹“逝者如斯夫”、苏轼写“大江东去”,都把江水和人生、历史联系起来。古人通过祭祀山河(比如祭黄河、祭长江),把山水和精神信仰绑在一起,让山河成了文化认同的“精神符号”。

三、现代传承:地理根基在今天的新活力

今天,“一山两河”的地理根基没有过时,反而通过生态保护、城乡建设和文明交流,焕发了新活力。

1. 生态保护让根基更牢固

秦岭国家公园修了“生态走廊”,让大熊猫、金丝猴能顺着自然通道迁徙,保住了秦岭“生物宝库”的功能;黄河三角洲退田还湿、调水控沙,十年里湿地面积增加了200多平方公里,又能看到“芦花飞、仙鹤叫”的景象了;长江经济带实行“十年禁渔”,渔民上岸转做其他工作,江豚数量从2017年的1012头涨到2023年的1249头,“打鱼、种地、读书”的老生态理念又回来了。陕西“引汉济渭”工程施工时避开了古栈道的核心区,既解决了关中缺水问题,又保护了文化遗产,把老祖宗“顺着自然来”的智慧和现代技术结合了起来。

2. 城乡建设让根基融入生活

西安“三河一山”绿道把渭河、灞河、浐河和秦岭连起来,把河滩荒地改成了市民骑车、散步的地方,让“山河进城市”成了现实;成都建“公园城市”时学了都江堰“顺着地势治水”的智慧,修了1.6万个小公园,雨水能通过绿地自然渗透,再现了“蜀江水绿、蜀山青”的宜居样子;郑州黄河文化公园借着黄河冲积平原的地形,建了“黄河国家文化公园”,用雕塑、展馆讲黄河故事,让地理记忆走进城市生活。雄安新区的“组团式布局”学了秦岭“山口-盆地”的自然样子,各组团之间留着生态走廊,既现代高效,又保留了“山环水抱”的老居住智慧。

3. 文明交流让根基向外生长

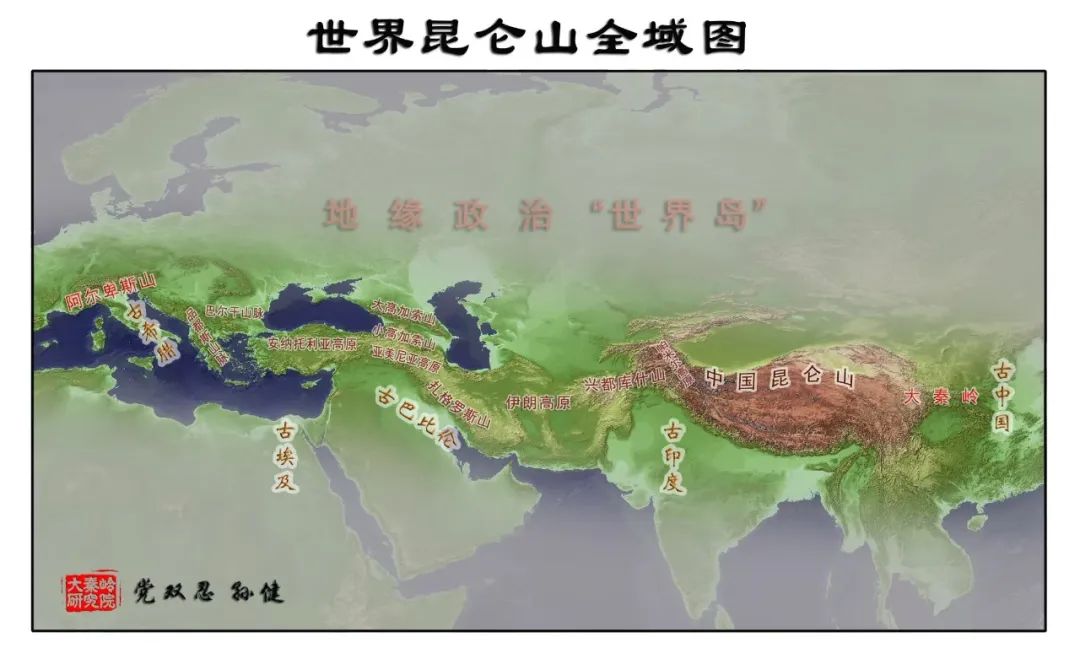

“一带一路”倡议里,秦岭栈道“连接南北”的智慧被用到中欧班列规划中,到2024年,中欧班列累计开行了8万多列,成了文明交流的新纽带;黄河“包容共处”的特点和人类命运共同体理念相呼应,中国和沿线国家一起建水利工程,分享治水经验;长江“开放流动”的特点和海上丝绸之路结合,宁波、上海等港口的货物吞吐量常年世界领先,让“江海联运”的老传统升级成了全球贸易网。通过对比“一山两河”和恒河-印度河、尼罗河等文明的地理根基,中华文明“多样又统一、顺着自然来”的特点在世界上更突出了。

四、守护方法:让地理根基一直有活力

要让“一山两河”的文明根基一直生长,得注意两种风险,把保护做好。

别理解错文化意思:守住根基的真实

有些文旅项目为了吸引人,把“大禹治水”简单说成“人定胜天”,忘了它“疏导河道”的生态智慧;把秦岭“隐士文化”包装成“躲起来享受”,偏离了“人与自然和谐”的核心。这些错误理解会歪曲根基的文化意思。对此,可以建文化解读中心、编权威读本,还原历史真相——比如黄河博物馆用“发水-治水-共处”的展览逻辑,讲人和黄河的千年互动。

别让传统文化变冷清:让根基活在当下

如果长江龙舟赛只剩商业表演,没了“求风调雨顺”的原意;秦岭采药古道成了网红打卡点,看不到药农认草药的身影,传统文化就会因为脱离生活而变僵硬。云南丽江搞“马帮文化体验”,让游客跟着驮货、搭帐篷,老马夫现场讲古道历史,让茶马古道的智慧在互动中传下去。只有让传统融入生活、接上现在,根基才能一直有活力。

站在秦岭顶上往下看,黄河像带子、长江像白绢,“一山两河”的地理格局,是中华文明的“生命摇篮”——从蓝田猿人用石器打猎,到现在人用科技治河;从半坡先民画鱼纹彩陶,到今天的孩子学黄河故事,文明的每一步成长,都深深扎在这片土地里。当秦岭的冷杉和长江的江豚一起生活,当黄河的堤坝和智能监测设备一起守护,我们看到的不只是自然奇观,更是一部“地理养文明、文明护地理”的共生史。

读懂“一山两河”的地理根基,就懂了中华文明的韧性:它不依赖单一环境,因为多样地理更能适应变化;它不固守老传统,因为顺着自然来更能传下去。守护好这片根基,就是守护中华文明的源头活水,让“中华文明为什么能延续”的答案更清楚,让“中华文明未来怎么做”的篇章更光明。这,就是“一山两河”对中华文明的永远的意义。

2025年7月26日于磨在香斋。