秦岭:从自然史诗到文明长卷的全维解码

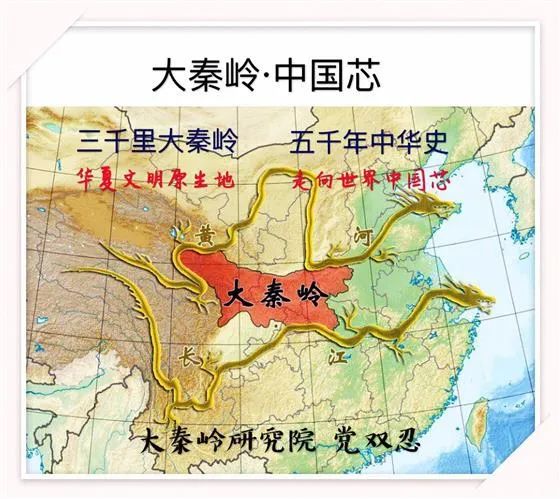

在中华大地的中央,横亘着一道西起青海西倾山、东抵河南伏牛山的“中央脊梁”——秦岭。这座跨越六省一市、绵延三千里的巨型山系,以“构造连接三大高原、沉积孕育三大平原、贯通七大水系”的磅礴之势,成为解码中国自然与文明的核心密码。它在地质运动中缝合高原,在生态网络中滋养平原,在文明演进中连通古今,构建起“自然为基、文明为脉”的宏大地理文明体系。

一、地质构造:三大高原的“自然连接”与三大平原的“地质孕育”

秦岭的诞生,是4亿年板块碰撞的地质史诗。作为中国中央造山带的核心,它以“构造带为桥、冲积作用为笔”,在高处重塑高原格局,在低处奠基平原文明。

(一)高原连接:以地质构造为天然纽带

1. 青藏与黄土高原:西端断裂带的“水脉缝合”

西倾山地处祁连山—秦岭断裂带,在青藏高原黄河大拐弯处与横断山、昆仑山、祁连山链接,形成“四角形山结构造过渡带”。洮河在此发源,其流域恰好位于两大高原的地质接触带:上游为青藏高原东北缘的冰川侵蚀地貌,中下游为黄土高原的黄土堆积区。这种地质过渡性使洮河既能携带青藏高原融水,又承接黄土高原侵蚀的泥沙,成为两大高原“地质传送带”,为旱作文明奠定沃土基础。

2. 青藏与云贵高原:南麓褶皱带的“江源贯通”

秦岭西延至龙门山(四川),与横断山共同构成南北向褶皱带,这一地质构造带是青藏高原东缘的“隆升前锋”,打通了长江上游的水系连接。金沙江与岷江在宜宾交汇,本质是龙门山断裂带引发的地壳沉降形成的“三江交汇”。这种构造运动使青藏高原的冰雪融水与云贵高原的降水在同一水系汇聚,为两大高原的物质与能量流通提供了天然通道,奠定了长江上游“文明走廊”的地质基础。

3. 黄土与云贵高原:东延断块山的“地理通廊”

秦岭属于华北板块与扬子板块的碰撞带,从北麓到南麓是中国地理大过渡地带。黄土高原与云贵高原看似遥远,却又以秦岭作为地质连接,形成两大高原“隔空关联”的大格局。

(二)平原孕育:以构造沉降与冲积作用为基石

关中平原:断块山与河流的“协同造陆”

秦岭北麓的华山、太白山等断块山以2000米+的垂直落差形成“巨型水塔”,72峪口河流切割山体,携带秦岭基岩风化物(石英砂、黏土)北流,与黄土高原南下的粉砂质泥沙在汾渭地堑(构造沉降带)堆积,历经千万年形成厚达百米的冲积层,造就“八百里秦川”的肥沃基底。这种“山地剥蚀—构造沉降—河流沉积”的地质过程,使关中平原成为半坡粟作、周秦汉唐都城文明的核心载体。

华北平原:多源泥沙的“构造沉积”

秦岭东延的伏牛山、大别山北麓发育的颍河、汝河,与黄河、海河共同构成“三河汇流”系统。地质上,华北平原属于新生代沉降盆地,秦岭山脉阻挡冬季风,使南下泥沙(秦岭风化碎屑+黄土高原黄土+黄河泥沙)在此缓慢沉积,形成30万平方公里的冲积平原。其“雨热同期”的气候条件(秦岭调节效应)与深厚土层,奠定了仰韶彩陶、殷墟甲骨等北方文明的地质基础。

长江中下游平原:褶皱带与河流的“双向塑造”

江汉平原:秦岭南麓的汉江沿“武当山—大洪山”褶皱带东下,在构造沉降的江汉盆地堆积形成冲积平原,其7000年前的稻作文明(屈家岭遗址)得益于秦岭对东南季风的抬升(增加降水)与冬季风的阻挡(减少寒潮),成为长江稻作文明北界的实证。

成都平原:广义秦岭的龙门山断裂带引发的构造沉降,使岷江支流(湔江、石亭江)携带的青藏高原风化物质在此沉积,形成“扇形冲积平原”。都江堰水利工程本质是对这一地质成果的人文利用,将天然冲积优势转化为“水旱从人”的农耕奇迹,成就“天府之国”的地质传奇。

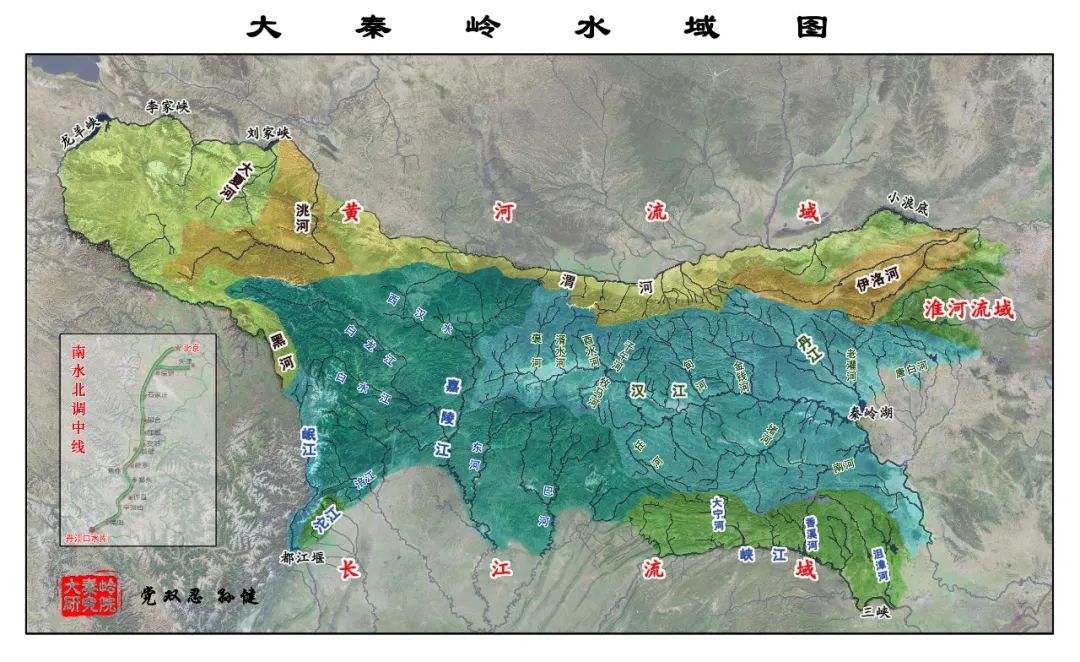

二、生态网络:七大水系的“立体滋养”与文明奠基

秦岭以“渭河、洛河、洮河、汉江、嘉陵江、岷江、淮河”七大水系为“文明纽带”,构建起“北粮南稻、西水东润”的生态巨网,每一脉皆承载独特的地理与文明使命。

(一)北麓水系:黄河流域的文明根基

渭河:收纳秦岭北麓清泉,与北岸支流交汇,冲积形成关中平原。半坡粟作、周原青铜、汉唐长安的“八水环绕”,皆依托这条“母亲河”而生。千年的古都——长安,成为黄河文明的核心载体。

洛河:发源于太华山草链岭,经洛阳盆地与伊河汇流后注入黄河,孕育二里头夏朝宫殿、隋唐洛阳城“洛水贯都”的辉煌。千年的古都——洛阳,成为与长安齐名的黄河文明“最中国”的实证。

洮河:连接青藏与黄土高原的“高原水道”,携高原融水北上,灌溉陇中平原,促成马家窑文化的跨高原融合——青海玛瑙与黄土彩陶在临洮遗址共生,印证4000年前的文明互鉴。

(二)南麓水系:长江流域的水润传奇

汉江:长江最长支流,年径流量577亿立方米,发源于秦岭腹地,冲积江汉平原并通过南水北调中线工程润泽华北,实现“一水润华夏”的生态奇迹。屈家岭遗址的碳化稻谷,证明长江稻作文明北抵秦岭,成为南北农业文明交融的“水脉桥梁”。

嘉陵江:穿越米仓山、大巴山,在重庆汇入长江,流域内阆中古城、合川钓鱼城见证千年富庶,是连接秦岭山地与四川盆地的“黄金水道”,承载着巴蜀文明与中原文明的交流记忆。

岷江:经都江堰分流后灌溉成都平原,战国时期的这一水利工程将青藏高原水源转化为“水旱从人”的农耕优势,成就“稻米流脂粟米白”的天府传奇,是人类利用地质馈赠的文明典范。

(三)东麓水系:淮河流域的生态纽带

淮河:颍河、汝河(伏牛山)源自秦岭,与黄河、海河共同沉积华北平原南部。芍陂(安丰塘)、邗沟等古代水利工程依托淮河水源,实现旱作与稻作文明交融,形成“走千走万,不如淮河两岸”的鱼米之乡,成为南北文化的“过渡熔炉”。

三、文明演进:山水之间的“和合交响”

(一)三大高原的文明对话

青藏与黄土:洮河流域的生态技术互鉴

青藏高原的牦牛、青稞经洮河谷地传入黄土高原,丰富北方农业物种;黄土高原的冶铁技术沿洮河传至青藏边缘,促进游牧民族工具革新。秦代《田律》对秦岭森林的保护措施,通过洮河沿线的行政管辖,影响青藏东缘的自然资源管理,形成跨高原的生态共识,成为中华文明早期生态智慧的源头。

青藏与云贵:长江上游的贸易文化流通

宜宾“三江口”作为两大高原的水上枢纽,见证了3000年前的冶金技术传播——青海玉树石棺葬文化的青铜钺与云南剑川海门口遗址的同类器物,因长江水运呈现相似器型。唐宋时期茶马古道从云贵普洱经四川进入青藏,形成“以茶易马”的跨高原贸易,藏区酥油与云贵茶叶在沿线驿站集散,孕育出“一驿一文明”的共生格局。

黄土与云贵:秦岭古道的制度物种交流

五尺道、褒斜道等古道穿越秦巴山地,成为文明“穿越带”:关中的冶铁术、儒家礼仪经古道传入云贵,南诏国仿唐制建立政权,使用汉字、推行儒学;云贵的茶叶、朱砂等特产经古道北上,成为长安贵族的奢侈品,甚至通过丝绸之路远销西域,形成“北技南传、南货北运”的双向文明流动。

(二)三大平原的文明共振

关中平原:文明的“心脏地带”

作为黄土高原与华北平原的连接点,周秦汉唐在此建都,依托渭河、洛河水系整合北方旱作文明,经秦岭古道(如陈仓道、金牛道)向长江中下游输送中原文化。长安“八水环绕”的都城规划、“丝绸之路”起点的国际地位,均得益于秦岭北麓水系的滋养与地理枢纽作用,成为中华文明“多元一体”的核心凝聚区。

华北平原:文明的“过渡熔炉”

秦岭调节的气候与淮河的贯通作用,使这里成为南北文明的“中间地带”。仰韶文化的彩陶(黄土基因)与良渚文化的玉器(长江元素)在淮河上游的舞阳贾湖遗址并存,8000年前的骨笛与酒器,显示南北文化在此早有互通;宋元时期的汴京市井文明,集北方豪迈与南方灵秀于一体,成为多元文化共生的典范。

长江中下游平原:文明的“水润篇章”

汉江汉水谷地的龙岗寺遗址出土7000年前碳化稻谷,证明长江稻作文明北界抵达秦岭南麓;嘉陵江流域的阆中古城、岷江流域的成都平原,依托秦岭水源发展出“水网密布、舟楫相通”的城市体系。屈家岭文化与良渚文化的互动,印证南北稻作文明通过长江水系的深度交融,形成“鱼米之乡”的富庶传奇。

四、现代启示:在连接中守护和合之道

(一)生态保护:构建“高原—山地—平原”命运共同体

水源地守护:青海守护青藏高原水源涵养区(西倾山),甘肃筑牢洮河流域生态屏障,陕西、四川保育秦岭核心区,确保七大水系源头水质与流量,守护三大平原的“水塔”安全。

生物多样性保护:整合秦岭国家公园、自然保护区、自然公园,打通西倾山—岷山—秦岭—大巴山等物种迁徙通道,建设动物天桥,守护大熊猫秦岭亚种、金丝猴、朱鹮等旗舰物种的栖息地,维护“天然生物基因库”的完整性。

流域共治实践:建立“七脉联动”保护机制,黄河流域重点防治渭河水土流失,长江流域加强汉江、嘉陵江水源地保护,淮河流域修复颍河、汝河湿地生态,实现“一岭护三水,三水润九州”的跨域共治。

(二)文明传承:激活“秦岭祖脉”的现代价值

“六省一市”联合创建秦岭国家文化公园,弘扬秦岭祖脉文化,筑牢中华民族共同体意识。

文明原点展示:修缮蓝田猿人(陕西)、大地湾(甘肃)、三星堆(四川)等遗址,构建“秦岭文明起源带”,通过VR技术重现半坡聚落、周原宫殿、海门口青铜作坊的生活场景,展现人类从高原向平原的迁徙与文明演进。

文化廊道活化:沿蜀道、丝绸之路打造“秦岭文化带”,修复褒斜道、五尺道等古道遗迹,建设“秦岭非遗博览园”,活化石窟艺术(龙门石窟、麦积山石窟)、传统技艺(秦腔、蜀绣、苗绣),让历史上的“文明通道”成为现代文化认同的纽带。

精神标识塑造:以“秦岭祖脉”为核心,申报“秦岭·和合南北”世界文化与自然双遗产,出版《秦岭:中华文明基因库》,拍摄纪录片《秦岭:中华民族的祖脉》,向世界展示中华文明“多元一体”的地理根基与文化逻辑。

结语:秦岭——连接时空的和合根脉

从地质运动中诞生的构造连接,到生态网络中形成的水系滋养,再到文明演进中成就的多元一体,秦岭始终以“连接者”的姿态,诠释着中国地理与文明的深层逻辑。它在高处用断裂带、褶皱带缝合高原,在低处用冲积层、沉降带孕育平原,用七大水系编织起自然与文明的共生网络——让青藏高原的冷峻、黄土高原的厚重、云贵高原的灵秀,在关中平原的雄浑、华北平原的广袤、长江中下游平原的富庶中达成永恒的和合。

当秦岭的积雪融水汇入七大水系,当秦岭的古道故事在非遗中流传,我们终于懂得:守护秦岭,即是守护中国大地的“自然连接之道”,守护中华文明“多元一体”的永恒根脉。这座“中央山脉”“中华祖脉”,用亿万年的自然史诗与千年的文明长卷证明:唯有尊重地理分野的共生,方能成就多元一体的宏大;唯有珍视自然馈赠的连接,方能续写人类与自然的和合传奇。

2025年7月24日于磨香斋。