秦岭与华胥:解译华夏文明的基因密码

渭河之畔的灞水,像一条青色的丝绦缠绕在秦岭北麓。这条被古人称作“滋水”的河流,承载着中华文明最古老的记忆密码。当清晨的薄雾从骊山与秦岭的夹角处升起,212万年前上陈遗址的原始篝火、163万年前蓝田人敲击燧石的脆响、6000年前半坡先民制陶的泥坯,仿佛在灞水倒影中次第浮现。这方山水,正是解译华夏文明起源的密钥——它用地理的褶皱收藏时光,以传说的经纬编织记忆,将百万年的人类演化史,浓缩成一部可触摸的文明基因图谱。

一、华胥密码:在神话与地层间破译文明基因

1. 化石与传说的时空共振

在灞河流域的黄土台塬深处,蓝田人头骨化石的粗重眉骨与《山海经》中“龙首蛇身”的始祖形象产生奇妙呼应。163万年前的直立人用石英岩打制的砍砸器,与华胥氏“始教民渔猎”的传说形成技术呼应——这些棱角分明的石器,不仅是生存工具,更是文明觉醒的第一声啼哭。当碳14测年技术揭示上陈遗址212万年的惊人年代,我们忽然懂得:神话传说中的“远古”并非虚妄,而是地质时间与人文记忆的诗意共振。

半坡遗址的地窖里,粟粒碳化颗粒与鱼纹彩陶交相辉映。直径50厘米的人面鱼纹彩陶盆上,人面含鱼的图案暗合《列子》中“华胥氏之国,其民入水不溺”的记载——鱼既是渔猎文明的图腾,更是先民对水生环境的依赖密码。遗址中央的“大房子”,50平方米的公共空间里,火塘的灰烬与磨制石器井然分布,恰似《帝王世纪》中“长幼侪居,不私积聚”的母系氏族缩影。在浐灞交汇处的老牛坡遗址,商代卜骨上的灼痕与女娲“炼石补天”的传说遥相呼应,原来“补天”的神话,正是先民掌握高温煅烧技术(如制陶、冶铜)的诗意表达——当陶窑的火焰映红灞河的夜空,人类第一次真正学会了“改造自然”。

2. 符号的进化:从陶纹到文字的文明书写

新街遗址陶器上的“十字纹”,是迄今发现最早的太阳崇拜符号。这些由两条直线交叉而成的图案(✹),与甲骨文“华”字如出一辙——华山五峰并立的形态(中峰玉女峰为核心,东西南北峰如众星拱月),恰似一株绽放的莲花,成为“华”字的天然原型。半坡彩陶上的连臂踏歌舞者纹,用流畅的弧线勾勒出原始部落的庆典场景,与《吕氏春秋》中“华胥氏之民,帝登以为参风”的记载相互印证,展现出早期社会的精神生活。

更令人惊叹的是符号的层累传承:西周青铜器何尊上的“宅兹中国”铭文,将“华”的族群标识与“中国”的空间认知合二为一;秦汉瓦当上的“长乐未央”文字,其笔画间架仍可见半坡陶纹的质朴刚劲。这些跨越数千年的文化符号,如同文明的“碱基对”,在秦岭北麓的黄土中排列组合,最终拼出华夏民族的基因图谱。

二、秦岭褶皱:文明孕育的地理基因库

1. 地质运动书写的生存密码

秦岭以“中央水塔”的磅礴姿态,为灞河流域搭建了完美的生存舞台。北麓的断陷盆地因秦岭屏障形成温暖湿润的小气候,年均800毫米的降水量滋养出茂密的森林与肥沃的台塬——这里是末次冰期时东亚大陆少数未被冰川覆盖的“生命孤岛”,为人类文明保存了珍贵的基因火种。蓝田猿人遗址出土的竹鼠、獐子骨骼,证明6000年前这里曾是亚热带植被覆盖的“绿色王国”,与《山海经》中“雷泽有兽,状如牛,苍身而无角”的生态描述高度吻合。

秦岭的垂直气候带更是一座天然的“技术博物馆”:海拔800米以下的河谷区,先民采摘野粟、捕捞河鱼;1000-2000米的森林带,华山松的松脂成为保存火种的关键燃料,竹林资源催生了半坡遗址的竹编技艺——考古发现的竹编筐篓残片,经纬交织的纹路间,依稀可见“华胥作网罟”的技术雏形;2000米以上的高山区,天然洞穴成为早期人类的避难所,洞穴壁上的矿物颜料涂鸦,是原始艺术的萌芽。这种对地理环境的极致利用,早在163万年前便埋下“天人合一”的哲学伏笔。

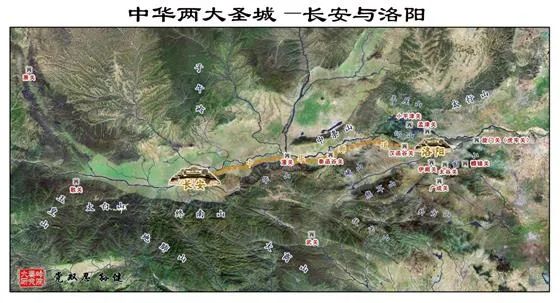

2. 地理廊道的文明接力赛

灞河从秦岭深处发源,向北汇入渭河、融入黄河,向南经蓝关古道穿越秦岭抵达汉水,天然形成“承接南北、贯通东西”的文明廊道。旧石器遗址在灞河支流呈链状分布:从公王岭直立人营地到陈家窝早期智人聚落,从李家河细石器工坊到半坡农耕村落,古人类沿着河流阶地逐步扩散的轨迹清晰可见。这种“地理接力”效应,使得不同时期的文明成果得以在此交融积淀——陕南龙岗寺遗址的玉琮带来巫玉文化,豫西庙底沟遗址的花瓣纹彩陶传入仰韶族群,最终在灞河流域孕育出兼容并蓄的华胥文化。正如考古学家石兴邦所言:“灞河两岸的遗址群,是一部摊开的文明进化史,每一页都写满了人类与山河的对话。”

三、华夏基因:在山河交响中永续传承

1. 从自然崇拜到文明自觉的跃升

华胥氏“履雷泽大迹而生伏羲”的传说,本质是母系氏族社会“知其母不知其父”的集体记忆。当先民在灞河之畔观察到“雷声轰鸣后草木萌发”的自然规律,便将“雷”奉为生命起源的象征,这正是原始自然崇拜的逻辑起点。半坡遗址出土的陶制太阳纹、鱼纹、蛙纹,构成完整的自然崇拜符号系统:太阳纹代表对光照的依赖,鱼纹象征对水生资源的感恩,蛙纹则是对繁殖力的崇拜。这些符号最终凝聚成“天人合一”的核心精神,如《周易》所言“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”——这种精神,至今仍流淌在中华文明的血脉中。

2. 文明层累的活态史诗

站在白鹿原俯瞰灞河,可见三层文明地层在大地上静静展开:

底层是地质时间:212万年的上陈石器诉说人类初到的艰辛,163万年的蓝田化石见证直立人的坚韧,50万年的陈家窝下颌骨记录智人的演化;

中层是传说与考古:6000年的半坡彩陶描绘渔猎农耕的繁忙,4000年的姜寨聚落展现氏族社会的秩序,3000年的老牛坡青铜范模定格手工业的辉煌;

表层是精神传承:华胥陵前的香火绵延不绝,全球华人恭祭大典上的钟鼓齐鸣,将“赫赫华胥,万姓之祖”的祭词转化为现代文明的精神纽带。

这种“百万年不断代”的文明叠压,让灞河成为唯一能完整讲述“从猿人到现代人”进化史的流域。现代基因技术显示,68%的关中族群携带O2a-M122单倍群——这一新石器时代北方族群的典型标记,与伏羲氏后裔基因图谱高度吻合,为“华胥氏族群是华夏核心基因库”提供分子生物学证据。国际古人类学界将灞河流域列为“东亚文明核心起源区”,正如英国考古学家科林·伦福儒所言:“这里保存着人类从非洲到亚洲迁徙的完整记录,是解读中华文明连续性的关键密码。”

四、解译文明:在地理、传说与考古间架桥

1. 三重证据的交响合奏

华胥文化的独特价值,在于实现了“文献传说-考古实证-地理环境”的三重互证:

文献传说:《列子》《山海经》等典籍构建起华胥氏作为“始祖母”的神话谱系,《太平寰宇记》等地方志锁定“华胥渚在蓝田”的地望;

考古实证:上陈石器、蓝田化石、半坡彩陶填补传说空白,证明华胥氏是“渔猎文明向农耕文明过渡”的人格化代表;

地理环境:秦岭的气候屏障、灞河的生态馈赠、华山的符号隐喻,解释了为何华胥传说独独落地关中——这里是“走出非洲”的人类最理想的定居点,是“采集经济”向“生产经济”转型的最佳试验场。

2. 从民族记忆到世界认同

2016年,“全球华人恭祭华胥氏大典”入选国家级非物质文化遗产,每年清明,5000余名海内外华人代表齐聚华胥陵,以“献花、击鼓、恭读祭文”的形式追溯文明根源。更深远的影响在于学术层面:蓝田猿人遗址与半坡遗址的组合,被列入“世界文化遗产预备名单”,成为中华文明“多元一体”起源的国际认证。当我们在新时代重读这段历史,会更加懂得:中华文明的韧性,正源于这种将神话传说根植于地理现实的智慧,源于对山河馈赠的敬畏与感恩。

结语:在山河中读懂文明的母语

暮色浸染秦岭时,灞河水面倒映着华山的轮廓,仿佛看见华胥氏踏水而行,足下涟漪化作半坡彩陶的鱼纹、甲骨文的“华”字。212万年的石器、163万年的化石、6000年的传说,在这片土地上编织成文明的母语——秦岭用褶皱记录时光,华胥以传说传递记忆,灞河凭流水滋养文明。当我们俯身拾起半坡遗址的一片彩陶,触摸其上的鱼纹,触碰到的是泥土的质感,更是百万年文明的温热血脉。

从华胥氏“履迹而生”到华夏族“多元一体”,变的是岁月流转,不变的是山河的馈赠与先民的智慧。秦岭与华胥的密码,早已融入每个中国人的文化基因:我们敬畏自然,因为秦岭教会我们天人合一;我们珍视传承,因为灞河见证了文明的永续。这方土地解译的,不仅是华夏文明的起源,更是人类对自身根脉的永恒追寻——在地理的褶皱里,在传说的微光中,在考古的实证间,文明的答案,早已写进山河的叙事。(文/党双忍)

2025年7月23日于磨香斋。