秦岭之名考:从周秦南山到中华祖脉

前言:解码时空褶皱中的文明基因

在历史的长河中,秦岭的称谓如同文明的密码,历经岁月沉淀不断演变。它最初仅是长安之南的山脉,而后逐渐从长安南山扩展至关中南山,再延伸至甘、陕、豫、鄂四省,直至成为黄河与长江之间涵盖甘、陕、豫、鄂、渝、川、青“六省一市”的中国中央山系统称。

秦岭称谓的变迁史,是一部微缩的中华文明认知史。它曾是周秦先民守护家园的“南山”,东汉文人界定两都的“秦岭”,唐代地理志中连通南北的“连脉”,更是21世纪被重新发现的“中华祖脉”。本文以严谨的文献考据为核心,剥离现代概念的过度诠释,还原“南山”到“秦岭”的语义演变轨迹,揭示其从“区域屏障”到“中央山系”的认知演进历程,探寻名称背后蕴藏的文明逻辑。值得一提的是,秦人祖先早期活跃于天水、陇南礼县一带的秦岭深处,朱圉山周边便是其重要活动区域。尽管秦岭名称的形成与秦人祖先的居所有无直接关联尚无定论,但这段历史印证了秦岭与中华文明根系的紧密联系。

一、周秦时期:“南山”——区域屏障的初始印记

在甲骨文与青铜铭文的吉光片羽中,活跃于周原(今岐山、扶风一带)的先民,以“南山”“终南”称呼渭河之南的山脉,亦称作“周南山”,所指即今日的终南山、太白山。《诗经·秦风·终南》中“终南何有?有条有梅”的吟唱,描绘出这片山脉的丰饶。秦人的祖先(商奄遗民),曾在朱圉山牧马、繁衍,将秦岭的山川形胜化作族群记忆的底色。这里是秦人立业之初的根基,孕育了其坚韧尚武的精神气质。

彼时,关中平原凭借“膏壤沃野千里”孕育出发达的粟作文化,汉水谷地则发展出稻作文明。“南山”不仅是周人营建“宗周”的南界天然屏障,也是秦人牧马的依托之所,其名称承载着早期人类对生存空间分隔的直观认知。周人在此祭祀山神,祈求风调雨顺;秦人则依托山势据险而守,为日后东进关中奠定基础。

二、两汉时期:“秦岭”初现——政治地理的区隔符号

东汉班固在《两都赋》中,首次提出“秦岭”一词:“睎秦岭,睋北阜,挟沣灞,据龙首” 。这一命名源于东汉定都洛阳后,对西都长安地理坐标的重新界定。洛阳城南的伏牛山同样被称为“南山”,为避免语义混淆,班固以“秦”作为限定词,赋予秦都咸阳以南的山体专属名称,将“秦”之国号与山名紧密相连,强化地理边界,秦岭自此成为关中平原的南界标识,体现了东汉政权对东西两都地理秩序的重构。

《汉书·东方朔传》中,东方朔劝谏汉武帝时称“夫南山,天下之阻也”,明确强调了秦岭作为屏障的分隔功能。它不仅是关中平原的天然防线,更是西汉都城的南部疆界。班固的描述,进一步固化了秦岭作为“西都南界”的区域屏障形象。此时的“秦岭”命名,既延续了周秦以来对南山的地理认知,又赋予其新的政治内涵,成为王朝更迭中重塑空间秩序的符号。

三、魏晋至唐:从区域屏障到跨区山脉的认知飞跃

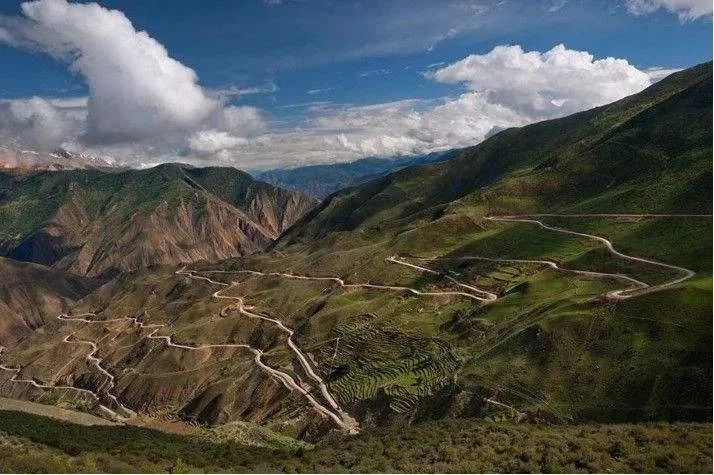

随着南北交通的发展,褒斜道、子午道等古道相继贯通,地理志书也日益成熟,人们对“秦岭”的认知从局部屏障扩展为跨区域山脉。三国《魏略》记载魏延“循秦岭而东”,此时“秦岭”已指代关中至汉中的山脉,既体现其作为魏蜀对峙天然防线的“阻”,又展现贯穿南北古道在军事行动中的“通” 。唐代《括地志》记载“秦岭东起商洛,西尽汧陇”,首次明确其东西跨度,标志着“秦岭”从关中“南山”升维为纵贯东西的区域山脉。

王维在《终南山》中以“连山接海隅”的雄浑笔触,勾勒出秦岭绵延不绝的壮阔图景,与地理志书的记载相互印证,展现了唐人对山脉整体性的感知 。《元和郡县志》记载“秦岭南北,稻麦分野”,从农业地理角度明确了其南北分界功能。李白“西上太白峰,夕阳穷登攀”、杜甫“南登秦岭头,回望始堪愁”的诗句,以文学语言凸显秦岭作为地理屏障的险峻。这一时期,“秦岭”虽已成为区域分界的地理概念,但尚未形成“连接东西”“和合南北”的整体认知。

四、明清时期:文献误传与“天下之阻”的符号强化

清初顾祖禹在《读史方舆纪要》中误称“《史记》:秦岭,天下之大阻也”,虽属文献讹误,却在文化层面强化了秦岭的“分隔”象征。顾祖禹描述“秦岭东起商洛,西尽汧陇,东西八百里”,将其定位为“天下之大阻”,这一表述呼应了历史上秦岭作为军事、地理屏障的重要地位。从秦国依托秦岭北麓防御西戎,到南宋以秦岭为界与金对峙,“阻”的形象贯穿于王朝更迭与南北分治的历史进程。

清代《关中胜迹图志》等文献对秦岭“阻而不通”的强调,是对历史上南北分治、东西割据的地理总结。此时的“秦岭”,已超越区域屏障,成为“天下之阻”的符号,其核心意义仍侧重于“分隔”。这种认知不仅反映了地理环境对政治格局的影响,更折射出中华文明在冲突与交融中形成的独特空间意识。

五、20世纪:科学定界与“分界”功能的现代阐释

近代地理学的发展,以科学视角揭示了秦岭的“分界”本质。在自然地理方面,800mm年等降水量线、1月0℃等温线、亚热带与暖温带分界等12条关键地理界线在此交汇,使其成为中国南北自然地理的中轴线。《中国自然地理》明确指出秦岭是“中国东部最重要的地理分界线”。

在地质与水文上,秦岭由华北板块与扬子板块碰撞形成,北麓以断裂抬升为主,南麓以褶皱发育为主,这种地质差异造就了南北水系、土壤、植被的显著分异,形成“一山两河”的独特景观。北侧发育黄河支流,南侧孕育长江支流,秦岭如同大自然的分水岭,将中国版图划分为南北两个生态世界。

在文明地理层面,秦岭分隔出不同的农耕文明,北侧以粟麦种植为主,南侧以稻作农业为主,形成“北麦南稻”的格局 。同时,秦岭北侧诞生了周秦汉唐四大王朝,形成以长安、洛阳为中心的集权政治传统;南侧则孕育出巴蜀、荆楚等多元文化,成为长江文明的重要源头。这种地理与文明的双重分界,为中华文明的多样性奠定了基础。

六、21世纪:从“地理分界”到“和合祖脉”的认知升华

当代对秦岭的认知,在科学分界的基础上,实现了从“地理屏障”到“文明根基”的价值跃升。“中华祖脉”蕴含三重内涵:

在文明孕育方面,秦岭与黄河、长江的交融之地,是中华文明的重要发源地。从符号易学到儒释道,从仓颉造字到三皇五帝,再到周秦以降的13朝都城,如西周丰镐、秦咸阳、汉长安、唐长安等,奠定了“中国”概念的政治文明根基。而秦人祖先在秦岭深处的早期活动,更印证了这片山脉作为文明摇篮的深远意义。

在生态安全层面,秦岭被誉为“中央水塔”,年涵养水源超1220亿立方米,是淮河,以及黄河三脉(洮河、渭河、洛河)、长江三脉(汉江、嘉陵江、岷江)的重要水源地。同时,作为“绿色宝库”“生物基因库”,它保存着超过4000种高等植物、600种脊椎动物,是北半球亚热带与暖温带过渡区的生态核心。

在文化认同领域,从《诗经》“南山”到汉代“秦岭”,从唐代“连脉”到现代“祖脉”,名称的演变记录了中华文明对地理空间的认知升级。秦岭古道见证了南北文明的交流,秦人“取蜀以为粮仓”,汉人从长安出发“凿空西域”,丝绸之路的起点与秦岭“阻而能通”的特性密不可分。

秦岭的“地理分界”功能是自然规律的客观体现,而“和合祖脉”定位则是文明自觉的主观升华。前者为后者提供地理基础,后者赋予前者文明意义,二者共同诠释了多元文明在分隔中交流、在差异中融合的“多元一体”中华文明格局。

结语:在文献考据中探寻名称真谛

从周秦南山的区域屏障,到汉代“秦岭”的地理区隔,再到现代“中华祖脉”的文明定位,秦岭之名的演变史,本质上是人类对自然地理的认知矫正史。早期因生存需求强调“阻”,近代因科学进步认知“分”,当代因文明自觉升华“和合”。

本文以“名考”为切入点,立足《诗经》《两都赋》《括地志》等原典考据,揭示了“南山”如何演变为“秦岭”,“秦岭”又何以成为“祖脉”。这座与“秦”同名、与“中国”共生的山脉,其名称的每一次变迁,都是中华文明与自然对话的新起点。以“祖脉”称呼秦岭,既是对其地理分界线的科学尊重,更是对其孕育多元文明、守护民族根基的文化致敬。从区域屏障到文明脊梁,秦岭之名的演变,终将成为中华文明“知分守合、多元一体”的永恒注脚。(文/党双忍)

2025年7月18日于磨香斋。