一塔三库:秦岭价值重构与系统保护

人类的行为,受到价值驱动。那么,秦岭具有什么价值?值得珍惜、值得保护、值得发展?自古以来,对秦岭的价值,人们就有非同一般的认知。从地理、生态、人文不同视角,都有真知灼见。进入21世纪,国人的内省力增强,对秦岭价值的认知迅速升维,形成21世纪中国秦岭观。

秦岭是山,但不是一般的山;与黄帝陵是陵,但不是一般的陵一样。秦岭不只是“分水岭”“分界线”,更是“链接器”与“和合芯”。在地理、水系、生态、人文多个维度上,秦岭都是关键所在,秦岭是中国中央的山,秦岭是中华脊梁、中国芯(CHINCORE)。习近平总书记站在中华民族伟大复兴的高度,深刻而敏锐的指出:秦岭和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。

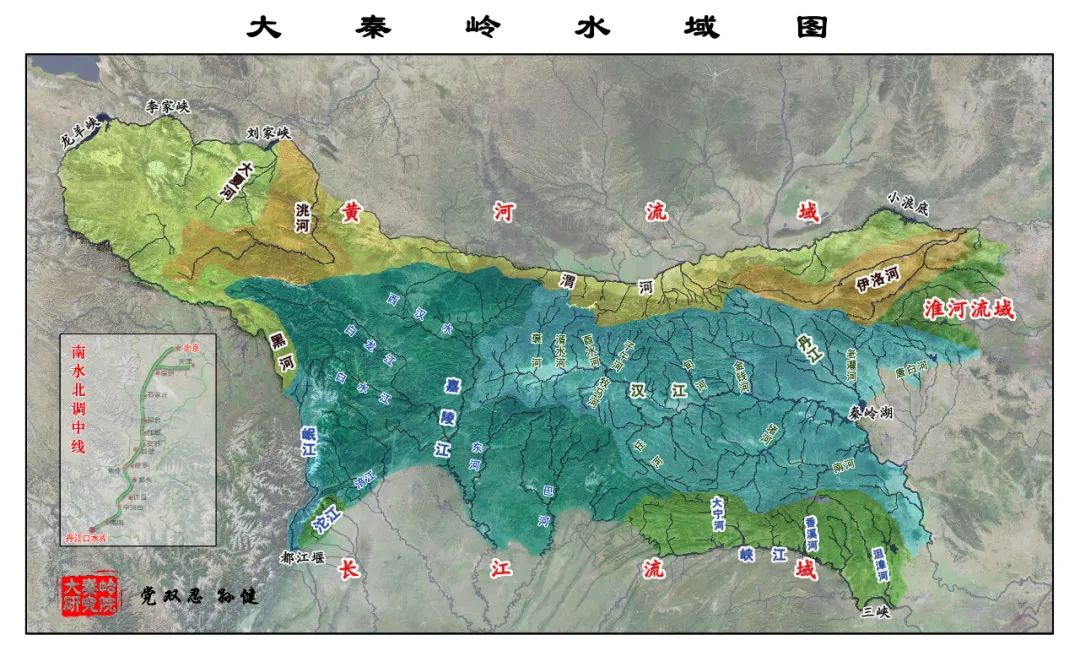

无论是在中国还是在世界,秦岭独一无二的存在。秦岭横亘在地球北纬33°-35°的文明黄金带上、在中华版图的中央、在长江与黄河——两大母亲河之间,与国(China)同名(Chin)。它西接昆仑山、祁连山、横断山,东抵华北平原、江汉平原;它雄踞第二阶梯,又将第一、第三阶梯相连;它连接青藏、黄土、云贵三大高原,孕育黄河、长江、淮河三大流域的诸多重要支流(见下文),冲刷沉积形成了关中、华北、长江中下游三大平原;它以连山接海隅的磅礴之势,恒久封存中华家园生物演化的自然密码、镌刻中华文明演进的精神图谱、演绎人与自然和谐的共生智慧,成为解译中华文明永续发展密码的三大基因库。如今,河南、陕西、甘肃、青海、四川、重庆、湖北“六省一市”环抱着秦岭。本文试图通过建构“一塔三库”(即“秦岭四库”)概念,在价值重构中精准认知中华祖脉与中华文明,为持续推进祖脉秦岭系统化一体化保护与发展提供理论支撑。

一、中央水塔:七脉同源的文明脐带

水是生命之源,也是文明之脉。秦岭以“七脉同源”“七水异流润九州”的水文伟力,构建起“北雄南秀、水脉相通”的中华文明共同体。秦岭的每一条河流,都是中华祖脉与中华文明紧密交织的活态基因链。

(一)黄河三脉出秦岭。

1、渭河:黄河最大支流,南岸为秦岭之水,北岸是黄土高原之水。8000年前,大地湾先民在河畔烧制出中国最早的彩陶——赭红色陶片上。伏羲“一画凿破乾坤秘”。6000年前,半坡先民烧制鱼纹彩陶,陶器上的网纹与鱼纹,既是渔猎文明的图腾,见证粟作农业的起源;4000年前,周人先祖后稷来到这里;3000多年前,周文王推演八卦,创制《周易》,将“天人合一”“阴阳太极”思想融入中华文明基因。甲骨文记载的“井田制”在这里落地,秦代“据险变法”,依托漕运构建“金城千里”之根基。秦始皇陵兵马俑军阵布局,暗合秦岭“防御性聚合”的地理特质;汉唐时期,黄河-渭河运粮,支撑长安国际大都会。古丝绸之路从秦岭脚下出发,将丝绸、瓷器、茶叶传至西域。西安是秦岭与渭河的杰作,具有3100年建城史、1300年都城史,闻名世界文明的中华帝都。

2、洛河:全流域在秦岭之中。二里头遗址(3800年前)出土的青铜爵、绿松石龙形器,实证夏代“禹划九州”的国家起源,其宫城遗址的“井字形”布局,被称为“最早的中国”。“河出图,洛出书”的传说在此具象化为阴阳哲学。洛阳是秦岭与洛河的杰作,与西安合璧,尊享“十三朝古都”之誉。龙门石窟卢舍那大佛高,其衣纹走向与秦岭花岗岩层理完美契合,展现印度笈多艺术与中国审美的巅峰融合。隋唐时期,洛河与大运河、丝绸之路交汇,洛阳成为“天下之中”,波斯银币、东罗马金币同在洛阳。

洮河:陇右文明的曙光之河

3、洮河:串联起青藏高原与黄土高原,勾勒出独特的文明廊道。马家窑遗址的彩陶以旋纹、水波纹装饰较仰韶文化更富动感。石堡城遗址曾见证唐军与吐蕃的激烈争夺。吐蕃银币、中原铜镜与波斯玻璃器,在这里叠压共生,诉说着“茶马互市”的文明互鉴——游牧民族的铁骑与农耕文明的商队,在河谷狭道踏出文化交流的足迹。今日“河州花儿”与“洮岷花儿”的旋律漫过峡谷,藏家“拉伊”、回族“少年”、汉族“小调”在河畔交织,藏式氆氇、回族盖头、汉族刺绣比肩而现,共同构成“一河穿古今,万族共春风”的共生图景。

(二)长江三脉出秦岭。

4、汉江:汉江是长江最大支流,从秦岭出发至武汉入江,流域贯穿陕豫鄂。刘邦以“汉王”兴起汉中,建立大汉帝国。从此,“汉”字成为中华民族的精神标识。在汉中,诸葛亮写下《出师表》,“亲贤臣,远小人”治国理念流传千年。汉口,因汉水与江水交汇而“九省通衢”。丹江口水库以上的汉江,是21世纪中国南水北调中线工程水源地,秦岭之水,润泽北京,润泽京津冀,润泽华北大平原。这是“中央水塔”创造的生态神话、文明奇迹。

5、嘉陵江:从西倾山、齐寿山、代王山起,穿峡谷、越盆地,纵贯陕甘川渝,在重庆入江,勾连巴蜀与中原文明长廊。三星堆的青铜神树与西周青铜簋,在“神鸟”“云雷纹”上共振——嘉陵江为巴蜀青铜与中原礼制文明搭建对话桥梁。阆中古城在浪水入嘉陵江处兴起,“棋盘格局+山水环绕”的风水范式被联合国誉为“中国古城活化石”;唐宋大足石刻,儒家“孝亲”、佛教“慈悲”、道家“无为”在崖壁上形成“三教合流”视觉史诗,彰显“生态滋养文明,文明反哺山水”的共生智慧。

6、岷江:2200年前李冰父子在修建都江堰,利用“鱼嘴分水、飞沙堰泄洪、宝瓶口引水”三大工程,实现“深淘滩、低作堰”的人水共生智慧,成都平原“水旱从人,不知饥馑”。三星堆“通天神树”“十日神话”的造型,与秦岭北麓周文明的“敬天保民”形成“神秘想象”与“现实理性”的互补。秦岭之北的关中平原与秦岭之南的成都平原,先后享誉“天府之国”美名。

(三)淮河一脉

7、淮河:与秦岭一线,构成中国南北地理分界线。这里是南北过度、可南可北的地方,也是南北共生范例。贾湖遗址出土9000年前七声音阶骨笛、人工栽培稻与酒器,南北文明在此同步起源。明清时期,淮河漕运催生的包容气度,延续着“稻麦共生”“船马共生”的共生文化。淮河两岸,“旱船舞”与“龙舟赛”并存,成为秦岭-淮河分界线、过渡带的生动注脚。

水与人文共生价值:

秦岭七脉,年总径流量1220亿立方米,秦岭生态系统年涵养水源800亿立方米。秦岭构建的“中央水塔”“水金字塔”,从来就是中华民族东西互济、命运与共的水动力。

二、生物基因库:立体交织的自然密码

秦岭具有显著的气候调节功能,冬季,秦岭如天然屏障阻挡冷空气南下,使四川盆地年均温比同纬度高3-5℃,成为亚热带“温暖孤岛”;夏季,截留东南季风,为华北平原增加降水。这种“南北气候调节器”功能,深刻影响中国陆地生态环境。“一岭跨寒热、一山含万类”的地理特性,秦岭成为全球生物多样性保护的“东方圣殿”,其价值在于自然生态系统的完整性、物种的珍稀性与万物共生智慧的稀缺性。

(一)垂直生态系统的完整性。

秦岭的植被带是世界生态奇观,以太白山南北坡植被带与动物分布为例。

太白山北坡8个植被带:(1)栓皮栎林带(780-1400米),林麝(Ⅰ级)、斑羚(Ⅱ级)、红腹锦鸡(Ⅱ级)、豹猫(Ⅱ级)分布;(2)锐齿栎林带(1150-1900米),羚牛(Ⅰ级)、毛冠鹿(Ⅱ级)、红腹角雉(Ⅱ级)、黑熊(Ⅱ级)分布;(3)辽东栎林带(1850-2400米),黑熊(Ⅱ级)、野猪、豹猫(Ⅱ级)分布;(4)红桦林带(2200-2700米),羚牛(Ⅰ级)、血雉(Ⅱ级)分布;(5)牛皮桦林带(2400-3100米),羚牛(Ⅰ级)、血雉(Ⅱ级)、星鸦(Ⅱ级)分布;(6)巴山冷杉林带(2600-3200米),羚牛(Ⅰ级)、血雉(Ⅱ级)、雕鸮(Ⅱ级)分布;(7)太白红杉林带(2850-3350米),血雉(Ⅱ级)、秦岭鼠兔(Ⅱ级)分布;(8)亚高山灌丛草甸带(3400米以上),秦岭鼠兔(Ⅱ级)分布。

太白山南坡7个植被带:(1)栓皮栎林带(1000-1400米),林麝(Ⅰ级)、斑羚(Ⅱ级)、红腹锦鸡(Ⅱ级)分布;(2)锐齿栎林带(1400-2000米),羚牛(Ⅰ级)、毛冠鹿(Ⅱ级)、勺鸡(Ⅱ级)分布;(3)冷杉混交林带(1900-2600米),金丝猴(Ⅰ级)、羚牛(Ⅰ级)、血雉(Ⅱ级)分布;(4)牛皮桦林带(2400-3100米),羚牛(Ⅰ级)、黑熊(Ⅱ级)、星鸦(Ⅱ级)分布;(5)巴山冷杉林带(2600-3200米),羚牛(Ⅰ级)、血雉(Ⅱ级)、林麝(Ⅰ级)分布;(6)太白红杉林带(2850-3350米),血雉(Ⅱ级)、秦岭鼠兔(Ⅱ级)分布 ;(7)亚高山灌丛草甸带(3400米以上),秦岭鼠兔(Ⅱ级)分布。

这种垂直带谱比同纬度的欧洲阿尔卑斯山多3个带谱,是北半球最完整最丰富的生态垂直带体系。太白山动物垂直分布的复杂性,印证了其作为“生物基因库”的全球价值。

(二)物种珍稀性与特有性。

植物界:约6000种高等植物,200余种为秦岭特有植物,如仅存于太白山的太白贝母、生长在悬崖峭壁的独叶草。珙桐作为6500万年前的孑遗物种,躲过第四纪冰川,其白色苞片如群鸽栖息枝头,被称为“中国鸽子树”,是连接古今的生物纽带。

动物界:约1000种脊椎动物,42种国家一级保护动物在此栖息——

特别是陕西秦岭大熊猫,具有棕色毛发变异的群体,DNA研究显示其与四川种群分化于12万年前,适应秦岭多云雾、多竹林的独特环境,其食性特化成为研究物种适应性进化的关键样本;

朱鹮野生种群:1981年发现7只野生个体,通过40余年保护,2024年全球数量已突破万羽,成为生态保护修复的“中国符号”,“拯救濒危物种”的全球典范;

金丝猴秦岭亚种:最美丽的金丝猴,成年个体背毛长逾50厘米,适应秦岭高海拔的寒冷气候,其社会结构中的“家庭单元-分队-社群”三级体系,为人类学研究提供重要样本。

(三)生态过渡带的共生智慧。

大熊猫(海拔1500-3000米,主食巴山木竹)与金丝猴(海拔1000-2500米,以树叶树皮为主要食物)“和谐共生”——大熊猫在竹林食竹时,金丝猴在树冠层跳跃觅食,两者的活动轨迹并不重叠,却共同依赖中海拔区域的水源与庇护所。

峡谷生态廊道,使物种实现跨区域基因交流——大熊猫沿生态走廊带迁徙,突破基因交流瓶颈;朱鹮“易地放归”,从秦岭扩散至浙江德清、山东东营,种群数量年年增长,突破“濒危物种易地难存”国际难题。

三、文化基因库:文明演进的基因链

秦岭是中华文明“基因链”最完整保存地,实证中国从212万年前古人类到当代文明连续演进,每一处遗址、每一道峪口、每一座雄关都承载着文明的记忆。

(一)中国人的连续证据链。

212万年前·上陈遗址:陕西省蓝田县玉山镇。中国人最早活动证据(2018年中科院朱照宇团队发表于《自然》杂志),出土的砾石石器证明,秦岭北麓是东亚人类起源重要区域,改写了非洲以外人类活动的最早记录。这些石器,主要为石英岩打制的刮削器、砍砸器,表明早期中国人已能利用秦岭丰富的岩石资源制作工具,适应半干旱气候下的生存需求,是人类“走出非洲”后定居东亚的关键证据。

163万年前·蓝田猿人遗址:陕西省蓝田县公王岭。亚洲直立人的代表,其头盖骨化石(脑容量约780毫升)显示,早期中国人已适应秦岭北麓气候,学会利用秦岭洞穴躲避严寒,遗址出土的三棱大尖状器,是旧石器时代早期的代表性工具,证明中国人在此的连续活动历史超过百万年。

6000年前·半坡遗址:陕西省西安市灞桥区。仰韶文化巅峰,陶器上的鱼纹、人面鱼纹彩陶盆(现藏中国国家博物馆),不仅是艺术珍品,而且反映中国人对秦岭生态系统的依赖——鱼是渭河、浐河的馈赠,粟是黄土台塬的恩赐。半坡人发明的“半地穴式房屋”,利用黄土的直立性掘穴而居,冬季保暖、夏季凉爽,是中国人适应自然的智慧结晶,标志着秦岭与黄土高原交汇地带旱作农耕文明已经趋于成熟。

(二)都城文明的选址密码与制度创新。

从二里头到周秦汉唐,从长安到洛阳,中国人以秦岭为天然屏障建立都城,形成“背山面水、四塞为固”的定都范式,背后是对“山-水-城”共生关系的深刻理解:

长安:防御性聚合文明的典范

关中乃“天府之国”,祖脉秦岭与母亲黄河之间的函谷关是中华祖关,也是关中的祖关。依托函谷关与秦岭、陇山、黄土北山的天然屏障,形成“四塞之固”“金城千里”的安全格局。西周依傍沣河的东西两岸,构造了沣镐二京。秦国依傍渭河的南北两岸,构造跨河发展的大咸阳城。汉长安城盘踞于渭河南岸的龙首塬上,“八水绕长安”(浐、灞、泾、渭、沣、镐、涝、潏)布局,既保障城市用水,又形成天然护城河;唐大明宫为“千宫之宫”,唐长安城人口达百万之巨,通过秦岭栈道与黄河-渭河漕运,将南山之木、巴蜀之粮,源源不断运入都城,铸就“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”盛景,其“里坊制”“对称布局”影响东亚都城规划逾千年。

洛阳:开放性协和文明的象征

伊洛盆地以“天地之中”定位构建礼制正统。二里头遗址的宫城轴线、祭祀遗址,显示早期对“中央”概念的崇拜;隋唐洛阳城“七天建筑”(天阙、天街、天津、天枢、天门、天宫、天堂)自南向北排列,对应紫微垣星象,体现“天人合一”规划思想。丝绸之路与大运河、波斯萨珊王朝银币与东罗马金币在这里交汇,使洛阳成为“东方十字路口”,日本平城京“左京长安、右京洛阳”的设计,正是对这种“中正协和”理念的跨时空呼应。

崤函古道,也是古老的中华廊道,连接西都长安与东都洛阳的战略咽喉要道,一千多年前的中华心脏地带“三日经济圈”,实现“陆权威慑”(控扼西北)与“河权滋养”(贯通南北)的功能互补,共同塑造了中国古代都城“山-水-城”一体的规划智慧。

(三)精神文化的共生熔炉。

秦岭作为儒释道三教圣地,演绎着五千年中华文明的包容特质:

儒家源头在关中:儒学说源于周礼,周礼之源在于周易,而周易成型于西周。易为大道之源,阴阳之根。“一阴一阳谓之道”。春秋时孔子为儒学集大成者,西汉时董仲舒为儒学集大成者,唐时韩愈为儒学集大成者,宋时张载为儒学集大成者。张载之“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,被后世称为“横渠四句”,将儒家思想从伦理层面提升到宇宙观高度,其“天人合一”的哲学与道家的“道法自然”、佛教的“因缘和合”形成互补,共同构成中华文化的精神骨架,是儒家“知行合一”思想的永恒范式。

道教祖庭楼观台:相传老子在此著《道德经》,“道生一,一生二,二生三,三生万物”的哲学思想,源于对秦岭山水“有无相生”的观察,唐代楼观台成为皇家道观,李白、苏轼等文人曾在此求仙问道,留下“人生在世须如此,何用强知唐与虞”的诗句,是道教“道法自然”思想的重要发源地。

佛教中国化起点草堂寺:后秦时期,鸠摩罗什在此翻译《金刚经》《法华经》等经典,首次将“色即是空,空即是色”的佛教义理引入中国,寺内的“姚秦三藏法师鸠摩罗什舍利塔”,成为佛教中国化的重要标志,其译经团队中既有西域僧人,也有中原学者,体现“多元融合”的文化基因,是佛教“因缘和合”思想的实践典范。

三教在终南山50公里半径内共生共荣,形成“晨钟暮鼓听经诵,书声琴韵传千年”的文化奇观,是中华文明“和而不同”精神的具象化表达。

四、共生基因库:“和而不同”“和合共生”的永恒范式

过去,人们注意到秦岭“分”的功能,甚至发出“天下之大阻”的感慨。至现代,在地理科学中,秦岭是南北“分界线”,长江、黄河“分水岭”。21世纪,人们看到的是,秦岭连接东西、和合南北。秦岭以“连接-和合”,据中国东西南北的“中”,演绎自然、人文、人与自然的共生智慧。这种“和而不同”“和合共生”智慧,既存在于中国历史深处,也在中国式现代化实践中焕发新生。

(一)自然生态的共生法则。

1、气候共生:南北气候、高原气候、平原气候在秦岭形成共生-过渡带,造就“北麦南稻、北枣南橘”的农业奇观——秦岭北侧与秦岭南侧分别代表温带与亚热带气候类型。即是同一县域,如陕西长安,可同时种植小麦、水稻、猕猴桃、板栗,体现自然系统的包容性,彰显“一岭分两域,两域共一岭”特色。

2、物种共生:南方物种与北方物种,以及不同海拔物种在秦岭共生。羚牛与鬣羚共生,在同一处水源地“错峰饮水”——羚牛体型庞大多在清晨聚集饮水,鬣羚则选择黄昏前来,两者通过时间差避免冲突,共享水源、互不干扰。漆树与黄连共生,漆树高大的树冠为黄连遮挡强光,黄连的根系分泌物质抑制杂草生长,形成“漆树遮荫、黄连固土”的天然系统,是自然“互利共生”的生动教材。

(二)人文进步的共生机制。

3、文化共生:秦岭是青藏文化、巴蜀文化、荆楚文化、中原文化、关中文化的共生枢纽,秦蜀古道、秦楚古道、秦豫古道、秦陇古道、陇蜀古道……陈仓道、金牛道、子午道、荔枝道、荔枝道、蓝武道……就是连接不同文化圈的共生通道,关中的冶铁术、儒家典籍,经共生通道传入四川,南诏国仿唐制建立政权,使用汉字、推行科举;云贵的茶叶、朱砂、木材,经共生通道北上,成为长安贵族的奢侈品。古老的丝绸之路,本就是不同文化的共生通道。甘肃文县的白马藏族“池哥昼”舞蹈,舞者佩戴的木雕面具融合氐族图腾(牛、羊)与佛教八宝(法轮、莲花)图案,服饰上的几何纹与秦岭岩画中的符号相似,是民族文化在秦岭碰撞后的创新表达;在陕西宁强,羌族碉楼与汉族民居比邻,羌族妇女在碉楼内制作羌绣,图案融入了汉族“福禄寿喜”纹样,“一体多元,和合共生”“你中有我,我中有你”。

4、经济共生:唐代“茶马古道”沿嘉陵江共生,陕南茶叶与西北良马互换,“茶马互换”“经济共生”,游牧与农耕文明互补。现代“秦岭生态银行”,将林地纳入生态资源登记,秦岭村民参与大熊猫栖息地共管,并获得生态补偿,实现“保护者受益、受益者保护”良性循环,也是新时代人与自然和谐共生的实践范例。

(三)人与自然的共生智慧。

5、传统共生:汉阴凤堰古梯田

秦岭南麓的汉阴县,250年前移民“随山就势、石坎保土”,利用秦岭褶皱带的缓坡地形与片麻岩资源,修建了石坎梯田。每级梯田高差1-2米,用石材砌成田坎,形成“石坎保土、溪流灌溉”的生态系统——暴雨时,梯田减缓水流速度,使泥沙沉积在田坎内侧,年泥沙流失量比同等坡度的坡地减少80%;干旱时,山泉水通过暗渠流入田间,确保水稻丰收,比同等条件下的坡地高3倍,被列入“全球重要农业文化遗产”,是“要粮而不毁山”的生态农业典范,展现先民“因地制宜、因势利导”的生存智慧。

6、现代共生:秦岭国家公园体系

创建国家公园体系,建立“保护-科研-利用”体系。

——核心区:禁止人类活动,部署红外相机实时追踪大熊猫、金丝猴动态,建立DNA样本库保护物种基因多样性,确保濒危物种的原始栖息地不受干扰;

——科研区:开展生态修复,如在生态走廊带种植巴山木竹、秦岭箭竹,促进大熊猫小种群基因交流,避免遗传瓶颈,为物种演化提供科学数据支撑;

——利用区:发展生态旅游,实行“限流错峰”,旅游收入反哺保护事业,用于栖息地修复与社区共建共生,实现“生态美、百姓富”,是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

五、“一塔三库”系统保护与发展路径

重构秦岭价值体系,目的就是从“一塔三库”四个维度,构建全面保护、系统保护、一体保护的体制机制。在发挥政府与市场作用的同时,发挥社团组织作用,使祖脉秦岭保护与发展的三大力量汇聚合流,形成磅礴之力。

(一)中央水塔保护:构建全流域水生命共同体。

1、水源地分类管理。

——优先保护:划定生态保护红线,设立自动气象站,实时监测冰川退缩速率与土壤活动层变化,确保水质长期稳定在Ⅰ类标准;建立水源地生物通道,为羚牛、马麝等大型动物预留迁徙廊道,避免人类活动干扰,守护水源地森林、草原、湿地生态系统的完整性。

——生态修复:启动自然生态系统质量提升计划,建设“生态清洁小流域”,补种珙桐、红豆杉等原生树种,修复退化林地,持续恢复林草覆盖率,构建高质量的水质净化“绿色滤芯”“天然滤芯”。

——合理利用:发展中央水塔友好型经济,实施严格的产业准入制度,禁止建设高耗能、高污染项目,关闭“散乱污”企业,推广“生态农业”,建设有机茶园、富硒稻田,实现中央水塔水资源的可持续利用。

2、水资源协同治理。建立中央水塔保护与发展委员会,统筹同源七脉水资源调配。

——制定中央水塔水资源调度白皮书,明确生态流量保障红线,确保生态用水优先,维持河流健康生命;

——设立中央水塔跨流域生态补偿基金,以“水质达标率”“水源涵养量”为核心指标,对流域保护成效显著的区域进行补偿,形成“上游保护、下游受益”的机制。

(二)生物基因库保护:构建以国家公园为主体的秦岭自然保护地体系。

1、自然保护地体系建设。

从秦岭山系特点出发,实行分层而治、分区保护。整合各类自然保护区、自然公园、国有林场资源,创建西倾山、岷山、大巴山、秦岭国家公园体系,形成以大熊猫(岷山)国家公园、秦岭国家公园、神农架国家公园、伏牛山国家公园为主体的自然保护地体系,加强生物栖息地保护,生态廊道修复,确保大熊猫、金丝猴、羚牛、朱鹮等物种自由迁徙,提升孤立小种群基因交流,维护生物基因多样性。

2、濒危物种专项保护。

——朱鹮保护:建立“就地保护+迁地保护+野化放归”体系,使野生种群从秦岭扩展至全国,脱离“极危”等级。

——大熊猫小种群拯救:实施“人工辅助迁徙”,通过DNA筛选健康个体,扩大基因有效交流,促进种群数量持续增长。

(三)文化基因库保护:构建以国家文化公园为主体的祖脉文化传承与创新体系。

秦岭文化,不是一般的山水文化,而是彰显中华文明特性的祖脉文化。国家已经建设长征国家文化公园、长城国家文化公园、黄河国家文化公园、长江国家文化公园、大运河国家文化公园,这些国家文化公园皆具有线性特征,一线穿点,呈现“串珠状”。除长城国家文化公园外,长征、长江、黄河、大运河四大国家文化公园都与秦岭有交集。但是,秦岭怀抱的长安、洛阳两大千年帝都却不在“线”。人与自然合著历史。秦岭是中华民族祖脉,中华家园的老园内园核心园,中华文化重要标识,规划建设秦岭国家文化公园是打造中华民族共同体意识的重要举措,很有必要,很是重要。

现在,提出秦岭国家文化公园“两核、五脉、十链”空间布局思路,“两核”即以“秦岭-长安”与“秦岭-洛阳”为秦岭国家文化公园的两个核心区;“五脉”即“周秦脉”“汉唐脉”“红色脉”“绿色脉”“民俗脉”;“十链”即以“水系+古道”为主线,以“驿站+关隘”为节点,创建十余条各具特色、串珠式分布的祖脉文化体验链条。

当前,要从实际出发,切实做好三大类文化遗产保护。

——文明起源类:蓝田上陈遗址(212万年)、蓝田人遗址(163万年)原址保护,建设博物馆,运用AR技术重现打制石器、采集野果的场景,建成人类演化研究基地;半坡遗址开放考古现场,访客可参与陶土捏制、粟米脱壳等体验项目,感受6000年前的农耕生活,让遗址从“文物陈列”变为“活态课堂”。

——都城关联类:推进汉长安城遗址申报世界文化遗产,建设“遗址公园+考古工作站”,复原未央宫前殿基址、长乐宫城墙,访客可骑行专用道,参观宫殿基址发掘现场,触摸盛唐气象;隋唐洛阳城遗址“复原”“七天建筑群”,通过3D Mapping技术重现武则天祭祀场景,让都城文明的辉煌不再停留在史书中。

——哲学承载类:启动终南山“三教共生”文化带建设,修复“楼观台-草堂寺-横渠书院”之间的步道,开发“一日三教”研学路线,串联罗什译经场、老子讲经处、张载讲学地,配套“三教智慧”体验课程,让“道法自然”“因缘和合”“天人合一”思想照进现代生活。

要与时俱进,引入AI技术,推进祖脉文化活态传承与数字创新。在秦岭博物馆及博物馆联盟的基础上,建立“秦岭非遗数字博物馆”,对非遗3D建模与VR展示,如凤翔泥塑传承人直播演示“挂虎”制作技艺(选泥、制模、彩绘等12道工序),让非遗从“深闺”走向大众;开发“秦岭四宝”国潮IP,设计大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛的卡通形象,推出盲盒、文创雪糕等产品,实现传统文化与时代潮流的共振。

(四)共生基因库保护:创建人与自然和谐共生示范区。

秦岭共生基因,源自秦岭地理、生态、人文,核心是绿色发展、绿色共生。绿水青山与金山银山和合共生,如同一枚硬币的两面;生态绿色与经济绿色和合共生,如同保护与发展一体两翼。环秦岭“六省一市”,要协同实施秦岭生态保护与高质量发展,聚焦绿色生产力,生态友好型经济,创建环秦岭人与自然和谐共生示范区。

——生态资产确权登记,将林地、湿地、水流等生态资源纳入不动产登记体系,推行森林碳汇交易,实现“绿水青山”向“金山银山”转化。建立秦岭共生基金,支持社区参与保护、绿色产业升级,形成“政府主导、市场运作、社区受益”的长效机制。

——开展“大熊猫”生态旅游,组织“熊猫巡护员”体验项目,访客跟随护林员监测熊猫粪便、安装红外相机,配套道地药材林下种植(以不破坏原生植被为原则),实现“熊猫保护与经济发展”双赢,让保护成果转化为民生福祉。

——发展生态农业,无生态不农业。推广生态种植模式,如有机农业、林下经济等,减少化肥农药使用;发展生态养殖,采用绿色养殖技术,实现畜禽粪便资源化利用;培育特色产品品牌,提高产品附加值。

——建设秦岭中草药产业体系,打造中国中医药产业园,依托山茱萸、辛夷花、杜仲、七药等特色资源,发展中药饮片、保健品深加工,推行“林下种植+有机认证”模式,带动退化林地修复,构建“生态产业化+产业生态化”机制。

——实施生态与文化移民,逐步将国家公园、国家文化公园核心区的居民搬迁,配套建设种植养殖基地、社区服务中心、民宿接待中心,通过“生态管护+民宿经营”多种形式,实现“搬得出、稳得住、能致富”,让保护者成为受益者,构建人与自然和谐共生新范式。

——绿色经济的闭环协同与范式创新,依托青海光伏、四川水电、陕西新能源汽车等优势产业,构建环秦岭“清洁能源—绿色制造—数字经济”闭环体系:青海“绿电走廊”与四川“水电王国”通过特高压形成“秦岭能源环”,支撑全国低碳电力需求;陕南富硒、川北药材等依托“秦岭生态”品牌集群化发展,探索“生态资产证券化”“碳汇交易”,让绿水青山与金山银山共生。

结语:在价值重构中精准认知中华祖脉与中华文明

“一塔三库”是中华祖脉与中华文明共生的基础。中央水塔是生命之血脉,生物基因库是自然之密码,文化基因库是文明之胎记,共生基因库是天人之契约。从212万年前蓝田上陈人石器打制,到21世纪“六省一市”协同保护,秦岭的价值在岁月的打磨下,更加璀璨夺目、熠熠生辉。中华民族对中华祖脉的认知,也在与时俱进——它是解码“中华文明多元一体”的钥匙,是实现“人与自然和谐共生”的实验室,是焕发“古老文明新生”的中国芯。在全球生态危机与文明冲突加剧的当下,祖脉秦岭提醒我们:中华文明永远生长在尊重自然节律、包容多元差异、协和万邦的土地上。亿万年的地质运动教会我们“连力”,未来,唯有以科学的态度认知秦岭、以敬畏的心态守护秦岭、以创新的方式发展秦岭,才能让“一塔三库”的奇迹永续,让中华祖脉与中华文明始终充满活力,谱写人与自然和谐共生的现代化新篇章。

我们守护的不只是一汪清水、一片森林、一处遗址,而是中华祖脉与中华文明的共生未来。(文/党双忍)

2025年7月21日于磨香斋。