文明共生的时空交响与当代觉醒

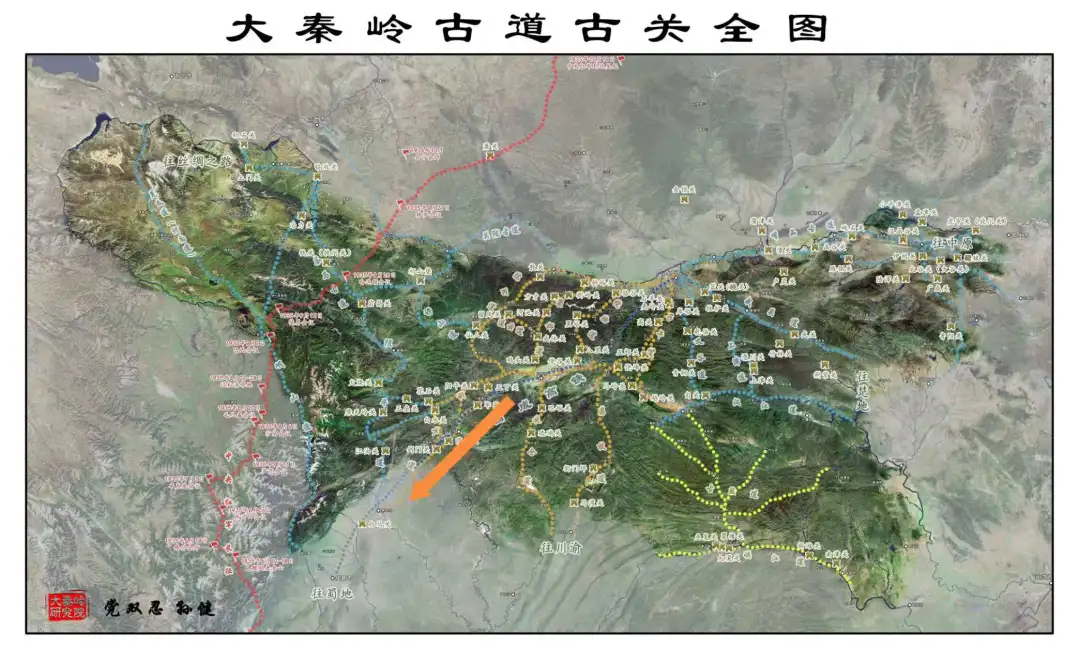

当历史的烽烟消散在秦岭的云霭之间,20余条古道如同大地的刻痕,默默诉说着中华文明最壮阔的共生史诗。它们曾是战马嘶鸣的军事廊道、驼铃悠扬的商贸通途、文化交融的精神纽带,在数千年时光中编织出“多元一体”的文明网络。今天,当我们以“群像视角”重新凝视这些古道,看到的不仅是石材与栈道的物理存在,更是一部流动的中华文明互鉴史——它见证了不同文明从碰撞到共生的壮丽进程,为当代世界提供着“和而不同”的历史启示。

一、文明共生的地理密码:从孤立通道到网络系统

秦岭,这座横亘中国南北的“中央山脉”,天然成为文明分野的界标:北为黄河流域的农耕文明,南为长江流域的稻作文明,西接陇右高原的游牧文明,东连中原腹地的河洛文明。21条古道如神工鬼斧劈开重峦,在地理隔离中搭建起文明对话的桥梁,形成三大共生网络。

1. 东西向文明横轴:连接黄河与长江的“文明传送带”

崤函道(洛阳→长安):中原与关中的咽喉通道

作为周秦文明的“权力传送带”,崤函道贯穿崤山与函谷关,承载着中华文明早期的政治整合。公元前627年,秦晋崤之战在此爆发,晋国利用崤山峡谷地形伏击秦军,成为中国古代军事史上“地形决定论”的经典战例;汉代张骞凿空西域,从此道带回葡萄、苜蓿,中原冶铁技术随商队西传,形成“使者相望于道”的文明交流盛景。现存崤山古道石壕段(世界遗产),30厘米深的唐代车辙遗迹,清晰记录着“车同轨”制度对文明融合的强制力。

峡江道(三峡段,巴蜀→荆楚):巴楚文明的水上脐带

依托长江三峡的水旱通道,峡江道成为巴蜀文明与江汉文明的天然纽带。宜昌长阳出土的战国虎钮錞于,纹饰融合楚地凤鸟与巴人廪君图腾,实证了巴楚文化在军事、艺术领域的深度互渗。唐代诗人杜甫“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的行程,本质是长江文明向黄河文明的精神朝圣;宋代苏轼经此道贬谪黄州,在赤壁写下“大江东去”,将巴楚的豪迈与中原的儒雅熔铸为新的文学范式,标志着南北文明在精神层面的深度共生。

汉水道(汉中→安康→十堰):汉水流域的文明熔炉

沿汉江水路,汉水道连接长江与黄河流域,成为“秦岭丝绸”与“江南茶叶”的跨流域交换轴。汉阴县出土的汉代鎏金铜蚕,质地为蜀地蚕丝,工艺属关中鎏金术,证明此道是“巴蜀原料→汉中加工→关中流通”的早期产业链。明清时期,汉水船帮发展出独特的航运文化:船头供奉黄河水神“禹王”与长江水神“水观音”,端午同时举行秦俗“祭河伯”与楚俗“赛龙舟”,形成南北水神信仰共生的活态仪式,至今仍在安康汉江边传承。

2. 南北向文明纵轴:打通农耕与游牧的“垂直通道”

中原南下的文明扩散轴(轘辕道、大谷道、伊阙道、武关道、上津道)

轘辕道(洛阳→登封→南阳):夏商周三代的王畿通道,轘辕关遗址墙体中夹杂的二里头文化陶片,实证夏朝对南阳盆地的经略;唐代武则天封禅中岳,在此道设置“登封坛”,将中原礼仪文化植入荆楚腹地。

武关道(长安→南阳):秦楚文明主干道,南阳汉墓出土的“秦式楚纹”青铜器,见证秦戈楚纹的工艺共生;唐代“商山路”上的蓝桥驿,因韩愈“雪拥蓝关”典故成为文化地标,驿壁题诗传统促进南北文学风格融合。

关中外溢的技术扩散带(义谷道、子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道、祁山道、岷山道、阴平道)

褒斜道(眉县→汉中):世界最早人工隧道“石门隧道”所在地,东汉题记记录三郡工匠协作开凿,“火烧水激法”后传入西南,成为哀牢山铜矿开采的核心技术;宋代“褒城驿”马厩融合关中窑洞与巴蜀干栏式设计,体现南北畜牧技术共生。

祁山道(天水→汉中):诸葛亮北伐主道,礼县出土的三国铜牛灯,灯体汉形羌艺,证明军事对峙下的民间技术融合;唐代“茶马互市监”开创“以茶易马”,藏地唐卡与汉地年画结合,形成秦巴彩画,现存于略阳灵岩寺壁画。

3. 南面横向辐射:巴蜀文明的东向延伸(金牛道、米仓道、荔枝道、巫盐道)

金牛道(汉中→成都):蜀道主干线,“石牛粪金”传说背后是秦代军工技术与巴蜀青铜工艺的融合,剑门关留存的明代关楼,见证“得蜀者得天下”的战略逻辑。

荔枝道(西乡→涪陵):唐代贡荔专线,“一骑红尘妃子笑”的背后是驿传系统的技术升级,每30里设驿站,驿马每日更换,这种“生鲜速运”模式比欧洲早近千年。

二、文明共生的历史逻辑:从冲突到融合的进化轨迹

1.军事对峙催生制度创新

秦代在崤函道创立“符节制度”,汉代发展为“传信”,唐代演变为“驿券”,形成最早的“国际通关体系”;宋代在茶马古道设立“茶马司”,制定《茶马法》,规范茶叶质量与马匹验收,比欧洲《汉萨同盟商约》早400年,成为跨文明商贸制度的典范。

2.商贸流通引发技术革命

茶马古道背夫发明的“背架+拐子”运输工具,融合氐羌力学结构与汉地工匠智慧,传入岭南演变为“挑夫扁担”,并影响东南亚山地运输;陕商在茶马古道发明的“筑茶法”(蒸汽压制茶砖),被蒙古、新疆借鉴,形成各具特色的边销茶工艺,至今仍是国家级非遗。

3.文化碰撞孕育精神共生

龙门石窟宾阳中洞的“帝后礼佛图”,帝王服饰融合鲜卑窄袖与汉服宽袍,侍从队列包含汉人官吏与西域胡商,是北魏汉化改革的视觉实证;汉中武侯祠的“出师表”碑刻,岳飞手书融合南北书法风格,成为“忠君思想”与“艺术审美”的共生载体。

三、当代觉醒:让古道群成为文明互鉴的活体样本

1.文化遗产的“超链接”式保护

数字孪生工程:运用激光扫描与VR技术,复原崤函道车辙石壕、金牛道剑门蜀道、茶马古道青木川古镇,游客可沉浸式体验唐代商队通关、宋代背夫运茶等场景。

区块链认证系统:为每条古道核心遗址生成数字指纹,游客可“认领”保护段落,形成全民参与的保护机制;开发“秦岭古道元宇宙”,允许用户创建虚拟角色,穿越不同历史时期参与文明交流剧情。

2.区域发展的“古道基因”激活

新秦蜀古道经济带:西安建设“丝路古道科创中心”,汉中打造“秦巴药谷”,成都设立“蜀道非遗博览园”,形成“科技+生态+文创”的产业矩阵;开发“一古道一特产”品牌,如轘辕道“中岳小米”、荔枝道“贵妃荔枝”,包装嵌入古道历史纪录片二维码。

智慧驿站网络:在轘辕道、武关道沿线建设5G智慧驿站,实时展示古道历史数据与农创产品溯源信息,推动“文旅+农业+科技”融合。

3.文明对话的“全球坐标系”构建

世界线性遗产联盟:联合意大利亚壁古道、伊朗波斯御道、秘鲁印加古道,开展“山地文明通行智慧”比较研究,2024年中哈联合考古在崤函道发现的波斯银币与罗马金币同窖出土,实证其“欧亚文明中转站”地位。

秦岭古道申遗:以“中华文明共生网络”名义,联合蜀道、丝绸之路、唐蕃古道申报世界文化遗产,填补东亚“线性文化遗产群”申遗空白;举办“古道文明国际双年展”,促进跨文明对话与合作。

秦岭20余条古道,是大地写给人类的情书——它以险峻为纸,以脚步为墨,以文明为笔,书写了一部跨越三千年的共生史诗。从周秦的金戈铁马到汉唐的丝路驼铃,从宋元的茶马互市到明清的移民潮涌,每条古道都在诉说:真正的文明进步,从不是单极的扩张,而是多元的共生;真正的强大,从不是封闭的固守,而是开放的包容。

当我们站在秦岭之巅俯瞰这些古道,它们不再是地图上的线条,而是中华文明“美美与共”的精神图谱。在这个全球化遭遇挑战的时代,它们的存在本身就是一种启示:正如秦岭接纳南北季风的吹拂、包容江河湖海的流向,人类文明唯有在连接中才能生生不息,在共生中才能走向永恒。那些深深浅浅的车辙、斑驳陆离的摩崖、默默伫立的关隘,终将化作文明的基因,永远流淌在中华民族的血脉里,也为全人类提供着“和而不同”的生存智慧——这,正是秦岭古道群留给世界的终极礼物。

2025年7月15日于磨香斋。