祖脉之上的文明共生史诗

横亘中国腹心的秦岭,以“华夏中央山脉”之姿崛起于黄土高原与四川盆地之间,北挽黄河、南牵长江,西接青藏、东望大海,既是800毫米等降水量线的地理枢纽,更是中华民族的精神原乡。在这片被班固誉为“南山,天下之阻”的褶皱间(《汉书·东方朔传》),先民开凿出纵贯南北、横连东西的古道群——它们是刻在祖脉上的文明基因链,是中华文明“多元一体”的活体见证,更是连接中原、巴蜀、河陇、荆楚的精神脐带。

一、山河形胜:在天地枢纽间编织文明网络

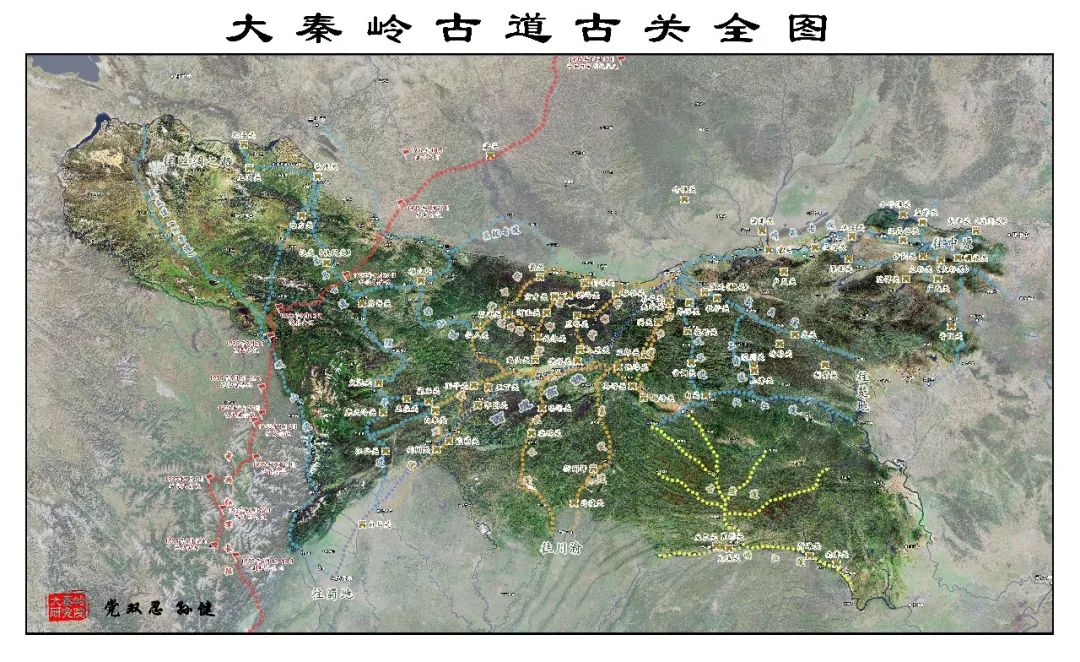

秦岭古道群以“襟带八荒、控引六合”的磅礴气象,在南北气候分界带与长江黄河分水岭之间,构建起贯通中国腹心的交通奇迹:

纵贯南北:天堑变通途的地理革命

子午道穿秦岭主脊,将长安的王气与巴蜀的灵韵连为一体,唐代“一骑红尘妃子笑”的荔枝传奇在此上演;阴平道越陇山险隘,三国邓艾“偷渡阴平”的奇兵之路,见证游牧文明与农耕文明的军事对话;上津道跨汉水天堑,明清“郧商大道”的驼铃马帮,串联起江汉平原的稻作文明与关中平原的粟作文明。这些南北通道如利刃劈开秦岭褶皱,在2500米海拔落差间,创造出“五里一邮、十里一驿”的交通神话(《唐六典》)。

横连东西:文明共振的时空走廊

崤函道雄踞“两京走廊”,秦函谷关、汉函谷关、唐潼关三代关隘层积,如文明的时间胶囊,记录着长安与洛阳的千年共振;峡江道沿长江劈山而行,瞿塘关“川盐济楚”的万艘争渡,将巴渝的井盐文明与荆楚的青铜文明熔于一炉;汉水道循汉水蜿蜒东去,唐代“江汉漕路”的百万吨粮赋转运,让“东南财赋”与“西北兵甲”在长安城下完成文明勾兑。

GIS数据显示,古道群在核心区密度达每百平方公里3.2条,形成“路随水转、关据山险”的立体网络,使关中、巴蜀、江汉三大文明区在地理隔离中实现精神共振,构建起“北通大漠、南达江海、西连西域、东接中原”的中华文明共同体。

二、技术解码:在险绝之地书写工程史诗

秦岭古道群的每一块铺路石、每一道栈孔,都是先民与自然对话的智慧结晶:

栈道技术:向悬崖要通道的物理魔法

褒斜道“火烧水激”的岩壁上,700-900℃高温灼烧的痕迹历经千年仍清晰可辨,这种让片麻岩抗压强度骤降42%的技艺(《文物保护与考古科学》),比欧洲早1700年破解山地交通的密码;傥骆道“五里一燧、十里一墩”的烽燧遗址,将军事防御与交通指引熔为一炉,72处急弯的设计暗合“逢险设关、据关控道”的空间哲学,使“最险峻的古道”成为“最安全的通途”。

漕运智慧:借江河通天下的文明创举

汉水道“浮船转运”的码头遗址,出土的唐代“和籴”文书(敦煌P.2507号)记录着“岁运米百一十万石”的壮举,漕船“斗舰”的隔水舱设计,比欧洲早出现800年;峡江道“铁锁横江”的瞿塘关遗址,明清时期的“标帮”制度(《四川盐法志》)让50吨载重的盐船在激流中有序穿行,创造出“蜀盐走天下”的经济神话。

关隘哲学:于咽喉处铸枢纽的空间智慧

大散关“一岭横断、两路分驰”的布局,15°-25°的坡角与不足2公里的视域(《陕西省地理志》),将军事防御与交通管控完美结合;武关“关门不锁敌,锁尽万里秋”的险峻,让秦楚在此上演“朝秦暮楚”的文明博弈,出土的波斯银币与吐蕃铜镜,见证关隘从“军事堡垒”到“文明转盘”的功能蜕变。

三、文明对话:在碰撞交融中淬火成钢

秦岭古道群是永不落幕的文明博览会,不同族群、文化、信仰在此相遇、共生、共荣:

物质文明的交换矩阵

祁山道(甘肃礼县-陕西宝鸡)作为关中与陇右的枢纽,宋代“秦州茶马司”的碑刻记载着“年易马两万匹、茶十万斤”的盛况(《宋史·食货志》),藏族的牦牛队与汉族的独轮车在此交换生存必需品,形成“你离不开我,我离不开你”的经济共生;上津古镇的石板路上,元代波斯银币与明代“郧阳府”铜权并存,印证着“陆上丝绸之路”与“海上丝绸之路”通过汉水道的跨洋握手。

精神文明的共生熔炉

傥骆道旁的摩崖石刻,佛教的飞天与道教的八卦在同一块岩石上绽放,唐代“佛道同龛”的造像风格,正是“三教合流”的视觉表达;蓝武道的驿站遗址,出土的粟特语祈祷文与汉文公文同处一窖,见证着中亚商队与中原官府在“胡汉杂处”中的治理智慧。

制度文明的创新实验室

阴平道的“邮驿符券”制度,汉代木牍记载的“过所”(通行证)管理办法,成为后世“关防制度”的雏形;峡江道的“漕运保甲”体系,清代“每十船一保”的编组方式,为长江航运管理提供了最早的制度模板。

四、精神共振:在历史深处唤醒文明自觉

漫步秦岭古道群,每一步都踏在文明的年轮上:

关隘遗址的当代回响

大散关的残垣上,宋代士兵“愿与吐蕃共太平”的题记与当代“民族和谐碑”遥相呼应,千年前的戍边将士与今日的护林员,共同守护着“天下之阻”的文明密码;武关的夯土墙上,商鞅“徙木立信”的历史场景通过AR技术重现,变法图强的精神火种,在数字时代的投影中继续燃烧。

驿站古镇的活态传承

上津古镇的“九街十八巷”里,秦腔的豪迈与楚剧的婉转在同一戏台流淌,明清“郧商”的后裔们用“汉调二黄”演绎着“万里茶道”的兴衰,让古道的商业精神在非遗传承中永生;宁强羌寨的碉楼下,羌族碉楼营造技艺与汉族夯土技术的结合体,诉说着“羌汉一家”的千年故事。

数字技术的时空对话

陕西省文物局的“秦蜀古道数字化工程”,用1.2亿点云数据为古道群建立数字孪生,0.1毫米级精度的BIM模型让“雪拥蓝关”的诗意想象成为可触摸的地理现实;“秦岭古道元宇宙”项目中,用户化身宋代茶商在傥骆道遭遇暴雨,抉择“启用栈道排水”还是“绕行险径”,沉浸式体验古人“逢山开路”的生存智慧。

从太白山巅俯瞰,秦岭古道群如金色的血管在华夏腹心奔涌,将半坡的陶纹、殷墟的甲骨、三星堆的青铜、曾侯乙的编钟串联成中华民族的DNA链。这条诞生于石器时代的古道群,早已超越地理意义上的“路”,成为中华文明“连接”的基因密码——它曾让不同族群在关隘下交换微笑,让多元文化在驿站里碰撞火花,让分裂的版图在马蹄下走向统一。

今天,当秦岭国家公园的生态绿道沿着古道走向延伸,当“一带一路”的钢铁驼队从关隘遗址旁呼啸而过,当5G信号穿透千年栈道的岩壁,我们终于明白:秦岭古道群的真正奇迹,在于它用两千年时光证明——最险峻的高山,终将成为最坚实的纽带;最深刻的隔阂,终将在交流中化作文明的养分。这,就是中华民族送给世界的启示:在差异中寻找共通,在碰撞中孕育新生,让每一道地理的褶皱,都成为文明生长的年轮。

秦岭古道群,是祖脉写给子孙的情书,是历史留给未来的钥匙。当我们以敬畏之心捧起这封情书,以创新之钥打开这把钥匙,看到的不仅是先民的足迹,更是一个民族永远向前的精神图谱——它告诉我们:文明的伟大,不在于固守一隅,而在于永远张开双臂,拥抱更广阔的天地。

2025年7月14日于磨香斋。