川甘茶马古道:秦岭深处的商贸长卷

在秦岭与岷山的褶皱深处,川甘茶马古道如一条青铜纽带,将四川盆地的茶香与甘青高原的马鸣紧紧相连。这条以祁山道为主干、阴平道为左臂、陈仓道(散关道)为右翼的千年古道,自唐代起便在“以茶易马”的号角中苏醒,在嘉陵江支流的栈道上、陇南山地的骡铃声里,编织出跨越秦蜀的商贸传奇。从雅安蒙顶山的茶砖到岷县草原的河曲马,从礼县盐官的井盐到临潭冶铁的火星,古道不仅是物资流通的动脉,更是汉藏羌多民族文明对话的舞台。当现代游客的脚步踏上青泥岭的石阶,触摸崖壁上斑驳的茶引刻痕,千年商道的脉搏依然在群山间跳动。

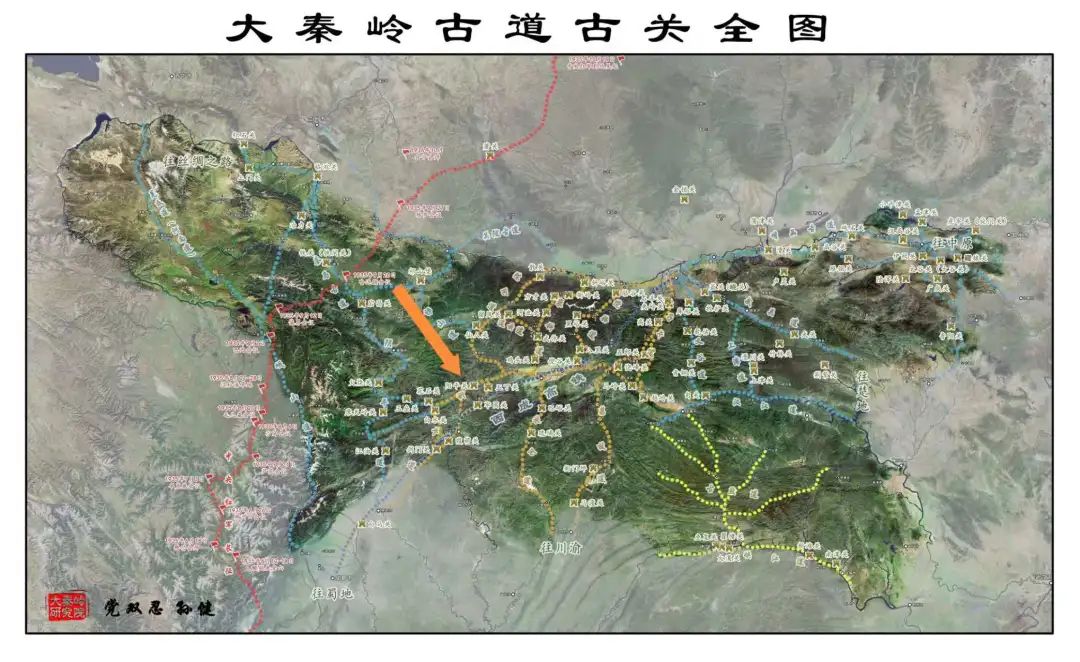

一、立体路网:嘉陵江流域的商贸动脉

川甘茶马古道以“一干两支”的格局贯穿嘉陵江流域,形成“主线辐射、支线辅助”的地理逻辑,每条路线都承载着独特的文明密码:

1. 祁山道:陇蜀咽喉的文明纽带(天水→汉中)

通陇蜀的千年主干道

主线北起甘肃天水,沿嘉陵江西源西汉水河谷南下,经礼县、西和、成县、徽县,至陕西略阳接入金牛道,全长约450公里。这条被《尚书·禹贡》记载的“梁州贡品通道”,在宋代后成为“川茶入陇”的核心干线。《甘肃通志·茶马志》明确记载“川茶入陇,十之有八走祁山”,足见其不可替代的主干地位。

台地与河谷的商贸智慧

成县至天水段穿行陇南山地黄土台地,明代驿道“之”字形盘道上,15厘米深的古车辙(康县窑坪遗址实测)记录着千年骡马运输的艰辛。礼县盐官镇的井盐经“盐道古驮道”南下,与临潭的铁器形成“盐铁互市”,《宋史·食货志》载“岷州岁输铁器十万斤,皆经祁山道入蜀”,构建起“陇盐川铁”的基础贸易链。徽县青泥岭的《新修白水路记》摩崖石刻(北宋),详细记载了“凿山开道,缩短33里”的壮举,使这条古道成为古代山地交通的典范。

2. 阴平道:白龙江峡谷的茶香漫道(成都→临潭)

连接川甘的垂直走廊

南起成都平原(海拔500米),溯白龙江(嘉陵江支流)而上,经江油、青川、文县、武都至临潭(古洮州,海拔2800米),垂直高差达2300米。碧口镇年降水量1200毫米的云雾气候,成为雅安藏茶北上的绝佳转运节点,《甘肃通志·茶马志》载“碧口为川甘咽喉,茶商马帮辐辏,岁运边茶十万担”。

绝壁上的商贸传奇

武都段白龙江切割出“V”形峡谷,明代《蜀道难》诗碑与栈道栈孔(深30厘米)并存,印证“蜀道之险,阴平为最”。碧口古镇“松潘马栈”遗址(清代)的拴马石桩与“川甘通衢”匾额,再现“前店后栈、中设茶库”的商贸格局——前院停放骡马,后院仓储茶叶,中间天井用于晾晒茶砖,这种布局被《徽县志》称为“山地商栈的活化石”。

3. 祁山道支线(陈仓道):秦岭天险的辅助通道(宝鸡→汉中)

大散关下的军事与商贸叠影

陈仓道因“散关扼秦蜀之冲”(《史记·高祖本纪》)得名,北起关中陈仓(今宝鸡),经大散关、凤县、略阳,沿嘉陵江支流故道水南下至汉中,全长约350公里。大散关遗址现存宋代关楼基址,碑刻“秦岭第一关”定格了其作为军事重镇的历史形象,唐代诗人杜甫“铁马秋风大散关”的吟诵,更赋予其悲壮的边塞色彩。

军事主导下的商贸碎片

宋金对峙时期,大散关为边防前线,茶马贸易被迫中断;元代后虽恢复通行,但《元史·食货志》明确记载其仅承担20%的川茶转输量。凤县南星镇元代“散关驿”马厩遗址(石槽长1.8米),实际服务于官方军事运输,与民间茶马互市关联甚微。略阳至凤县段现存的宋代栈孔(间距1.2米)与明清“茶马通商”碑,仅反映商队利用故道水河谷的临时运输,未形成稳定贸易链。

二、空间关系:节点交织的文明网络

三大古道通过地理节点形成“一主两辅”的商贸格局,每个节点都是文明交汇的枢纽:

天水:陇右的贸易心脏

作为祁山道起点、阴平道北向终点,明代“秦州茶马司”在此设立,将礼县井盐、临潭铁器与川茶整合成贸易闭环。肃王墓出土的蜀锦残片(“五星出东方利中国”纹样),经此道运往河西走廊,证实其“通陇达蜀”的枢纽地位。这里曾是“月进茶引万道,岁易战马千匹”的官方榷场,《明史·西域传》称其为“西北茶马贸易的天平秤”。

徽县:祁山道的商贸引擎

地处西汉水河谷核心,青泥岭栈道的开通使徽县成为“川茶入陇”的关键中转站。现存茶马批验所石砌仓库(长20米,宽8米),通风孔按“间距1.5米、直径20厘米”设计,暗合《茶经》“茶性喜燥”的保存要求,年吞吐量占川茶北运总量的60%。明清时期,徽县码头“日泊百船,夜宿千商”,成为嘉陵江上的“茶叶银行”。

碧口:阴平道的南向门户

作为阴平道与四川盆地的连接点,碧口古镇依白龙江而建,青石板路上的“永顺号”“福兴昌”等老字号遗址,印证《甘肃通志》“日过百驮”的记载。商队至此需将川马换为适应高原的河曲马,这种“接力运输”模式,使碧口成为“川马止步、陇马启程”的生物适配节点。

三、历史功能:跨地理单元的文明对话

古道的核心价值,在于打破地理隔离,促成三大文明要素的双向流动:

茶叶:从巴蜀到青藏的文化符号

雅安蒙顶山茶经阴平道北上,在岷县加工为“边茶”——将散茶蒸压成砖,便于马背运输。清代《甘肃通志》载“藏民日食酥酪,非茶不消,每岁交易以千万斤计”,边茶不仅是饮品,更成为藏区“以茶代银”的等价物。寺院诵经以茶砖计数,牧民婚嫁以茶砖为聘礼,形成独特的“茶马货币”体系,连《马可·波罗游记》都惊叹“此茶可当金银,通行青藏”。

马匹:从高原到中原的战略资源

岷山“河曲马”(肩高1.35-1.42米,《畜牧学志》)经祁山道南下,明代《马政条例》规定“川陕总督岁调河曲马二千匹赴京”。这些战马耐力超群,善走山路,成为戚继光“车营”骑兵的核心战力,《明史·兵志》称其“蹄坚耐远,得之如获虎豹”,是连接边疆与中原的“活态战略物资”。

盐铁:农耕与游牧的生存桥梁

礼县盐官井盐(氯化钠含量98%)沿祁山道入蜀,临潭铁器(铸铁犁铧)反向运输,形成“盐铁互市”。《宋史·食货志》记载的“岷州盐铁官营”制度,使“一担盐换一领犁”成为民间常态。康县出土的宋代铁犁与盐罐共存,实证了这种跨地理单元的生存必需贸易,让陇右的盐味与蜀地的铁火,在古道上完成了千年的味觉与技术交换。

四、遗产寻踪:石头与文字的记忆库

古道遗存构成“交通-商贸-民俗”的立体证据链,每一处遗迹都是文明的切片:

交通遗产:凿山为路的技术史诗

祁山道的青泥岭栈道(北宋)是古代山地交通的巅峰之作,《新修白水路记》石刻详细记录“伐木万株,架桥百座”的工程细节,其“栈道阁道相属”的技术比欧洲同期罗马道路更早实现大规模山地筑路。阴平道的武都栈道栈孔(深30厘米),见证了“凿山为孔,插木为梁”的千年智慧,这些深嵌崖壁的方孔,至今仍在诉说“蜀道难”的开拓精神。

商贸遗存:跨民族互信的实物见证

宕昌茶马司遗址的“茶马交易碑”(明代)明确刻有“每岁易马千匹”,与《明会典》数据完全吻合;徽县茶马批验所的验讫印章凹痕,虽经岁月侵蚀,仍可辨“官茶”“商茶”之分,是研究古代贸易制度的“活字典”。碧口古镇的“松潘马栈”遗址,其马厩石槽的啃咬痕迹与茶库的木质架构,共同构成“马帮经济”的微观模型。

民俗非遗:声音里的商旅密码

陇南“茶客子”黑话(如称客栈为“窝子”、土匪为“线子”),通过康县老茶商口述保留,成为研究古道安全体系的活态资料。这些黑话不仅是交流工具,更是商队在险峻环境中形成的生存密码,如“云遮月,窝子歇”(遇阴雨天住店),至今仍在茶马文化爱好者中流传。

五、现代启示:在传承中创新的文明基因

当古老商道迎来现代文明,它以新的姿态续写传奇:

文旅活化:行走中的文明长卷

康县“茶马古道徒步线”复原窑坪驿站、青泥岭栈道,游客背负30斤茶包体验“背夫之路”,夜晚围篝火聆听《陇蜀余闻》中“青泥岭遇雨发酵茶砖”的传说——这场偶然的雨水,竟催生了边茶独特的醇厚口感。礼县盐官“茶马文化节”上,藏羌族群表演“互市情景剧”,从“验马评等”到“以茶易盐”,完整再现古代交易流程,其中“马帮号子”已入选甘肃非遗名录,成为跨越民族的文化符号。

生态与科技:古道的现代转型

成县至康县段G248国道与古驮道并行,通过“生态廊道”设计——在古栈道遗址上方架设玻璃栈桥,让熊猫迁徙与人类通行互不干扰,实现“交通发展与遗产保护”的平衡。陇南“数字茶马古道”项目,利用VR技术还原宋代商队穿越青泥岭场景,用户可“触摸”虚拟茶引、“骑乘”河曲马,上线首月访问量突破50万次,让千年商道在数字空间“复活”。

学术深耕:在争议中逼近真相

通过《甘肃古代交通史》与卫星遥感技术,学界确认阴平道与金牛道在青川段的重合为“茶马古道主线”,而非支线;碧口唐代茶种基因与雅安同源的发现(《茶业考古》),坐实其作为川茶北传第一枢纽的地位。这些研究不仅修正了历史认知,更让古道的文化价值得到重新评估。

站在青泥岭之巅俯瞰,嘉陵江的支流如血管般在群山中延伸,祁山道、阴平道、陈仓道如同动脉、静脉与毛细血管,共同构成川甘茶马古道的生命网络。这里没有孤立的道路,只有功能互补的节点;没有单一的商贸,只有多民族共生的智慧。当现代桥梁横跨白龙江,当高铁穿越秦岭隧道,我们终于懂得:川甘茶马古道的真正奇迹,不在于某一条路的险峻或繁华,而在于整个网络的韧性与包容——它曾用茶香化解干戈,用马帮连接农牧,用盐铁沟通天地,如今更以文旅与科技,让千年文明在新时代焕发新生。

正如嘉陵江的涛声千年不息,古道的传奇,也将在人类对连接与共生的永恒追求中,继续书写新的篇章。这或许就是川甘茶马古道留给世界的启示:最好的文明通途,从来不是征服自然的单行道,而是尊重差异、拥抱连接的立体网络——就像那些在群山中蜿蜒的古道,看似各自曲折,却共同奔向文明的海洋。

2025年7月10日于磨香斋。