黑水蒲河道——跨越秦岭的民间古道

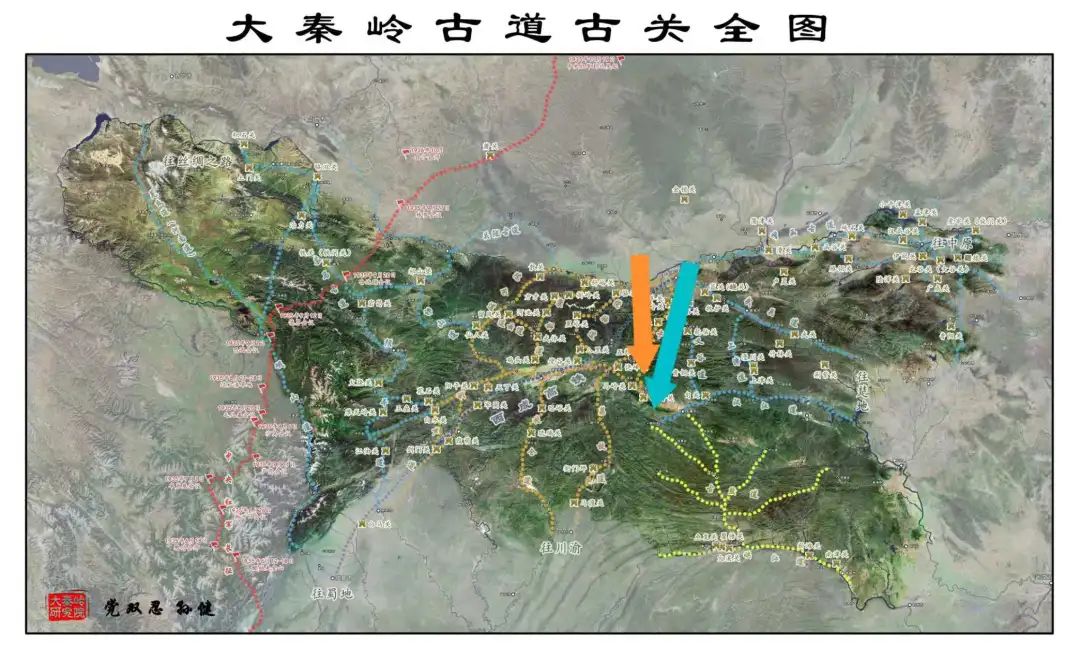

在秦岭纵横交错的古道网络中,黑水蒲河道是一条鲜为人知却承载着千年民间记忆的隐秘通道。它北起关中平原的黑河上游,南至汉中盆地的蒲河河谷,以非官道的属性串联起秦岭南北的自然与人文脉络。这条古道的选线智慧与生存逻辑,堪称中国民间交通史的活态标本,其历史层积与现代变迁,更折射出人与自然、官方与民间的互动密码。

一、地理走向:秦岭褶皱中的民间路径密码

黑水蒲河道全长约120公里,海拔落差1200米,其命名直接源自贯穿的两大水系:

北段黑河(古称芒水)发源于周至县秦岭北麓,上游厚畛子至老县城段切割出深邃峡谷。古道依崖壁凿筑宽1.2-1.5米的石砌便道,现存栈道孔(孔径25-30厘米)呈不规则分布,无官方《营造法式》规制,显系民间工匠因地制宜之作(《周至县志·交通志》)。

南段蒲河为汉江二级支流,流经佛坪陈家坝、石墩河等地,河谷阶地形成的冲积盆地被称为"佛坪粮仓"。陈家坝至三河口段保留3处清代石板桥,桥墩刻有"光绪三年匠人李三造"字样,印证民间筑路的技术传统(佛坪县文物普查报告)。

与子午道的空间关系构成其核心价值:两道路在三河口(北纬33°4′,东经107°50′)交汇,形成"非官道—官道"的互补网络。清代《秦疆治略》记载,此道较子午道缩短行程约50公里,但因"栈道险绝,仅容驮队",大宗物资仍依赖官道运输,凸显其民间辅助通道的定位。

二、历史层积:从军事汛地到山货走廊的功能演变

1.明清军事防御体系

明洪武年间设三河口巡检司,清乾隆时升格为"黑水峪营",驻兵百人,其军事定位为"缉私茶、防匪盗"(《清史稿·兵志》)。现存关墙残基(高1.5米,宽2米)及灵关垭瞭望台基座,采用"石榫插入式"构筑,与官方城池的夯土工艺不同,体现民间防御的实用主义。值得注意的是,宋代驻军记载未见正史,实为明清边防体系的延伸(佛坪县文物普查报告)。

2.山地经济的流通动脉

明清时期,蒲河河谷的陈家坝成为木材与山货集散地。佛坪老县城出土的清代茶引残片(编号FPT-007),记载雅安私茶经此北上的路线;宁陕、佛坪的木耳、药材通过驮队运往关中,返程带回布匹、食盐。石板路上深15厘米的马蹄窝,及陈家坝保存的三合院式茶马店(厢房墨书"光绪三年川商王记歇此"),均为商贸活动的实物见证(《佛坪县商业志》)。

3.交通网络的民间补充

古道在三河口与子午道衔接,形成"官方驿路为主、民间便道为辅"的格局。据清代《蜀语》记载,商队从周至黑峪口入山,经三河口转子午道南下,虽缩短行程,但因栈道险峻,仅小型驮队(10-20匹骡马)采用,反映民间对交通效率与风险的权衡。

三、民间智慧:水陆协作的生存体系构建

1.复合型运输网络

蒲河丰水期可放排(木材捆筏漂流),但无通航木船记载,陆路则依赖骡马驮队。每队由"马帮头"带领,沿古道设歇马店,形成"旱路驮货、水路放排"的互补模式。这种对地形与水文的精准利用,在《汉中水利志》"择丰水行排,枯水走陆"的记载中得到印证。

2.在地性文化记忆

陈家坝方言属西南官话,与鄂西北口音相似,民间流传"玉皇墩赐福"的道教传说。三河口地区以汉族为主,偶有羌民往来经商,但无长期聚居证据(《佛坪县民族志》)。1935年红二十五军在此活动时,村民用背篓运送弹药的故事,为古道注入红色记忆,体现民间道路的历史包容性。

3.适应性工程技术

栈道构筑采用"凹石为基、横木为梁"的简易工艺,周至段现存栈道孔无统一规格,与官方驿道的标准化工程形成对比。三河口汛的卡门设计可随时拆卸,兼顾防务与商贸的动态需求,展现民间"因势利导"的工程智慧。

四、现代变迁:从古道到水库的时空转换

1.交通格局的迭代

1970年代108国道通车后,蒲河沿岸古道逐渐废弃;1998年佛坪至宁陕公路修通,直接穿越三河口,取代古道的交通功能。现存北段(黑河森林公园至老县城)因生态完好,被开发为徒步路线,2023年纳入"秦岭古道徒步地图"(陕西省文旅厅发布)。

2.工程淹没与文化抢救

2018年引汉济渭工程蓄水后,三河口汛遗址沉入水库(蓄水高程597米),考古部门搬迁瞭望台基座至佛坪博物馆。库区淹没古道南段30公里,仅存零星石阶露出水面,其中陈家坝段石板路因公路绕行得以保留,成为研究民间筑路的活态标本(陕西省水利厅公告)。

3.文化基因的延续

陈家坝成立香菇种植合作社,延续山货贸易传统;佛坪非遗保护中心整理的《驮队号子》,保留古道的声音记忆。2024年,黑水蒲河道被纳入"秦岭民间交通遗产"保护计划,其选线智慧为现代生态工程提供历史参照,如引汉济渭工程的栈道遗址搬迁方案即参考古道构筑工艺。

黑水蒲河道如同一部写在秦岭褶皱里的民间史诗:它没有官道的碑刻铭文,却用驮铃与放排号子记录着生存智慧;它缺乏官方驿传的系统记载,却以灵活的选线与复合运输,在秦岭南北架起非制度化的交流桥梁。从明清巡检司的烽火到当代水库的波光,这条古道的千年变迁印证了一个真理:在官方规制与自然约束的夹缝中,民间智慧总能开拓出适应环境的生存路径——这或许正是中国古代交通史最珍贵的启示。

2025年7月3日于磨香斋。