子午道:秦岭腹地的千年陉途

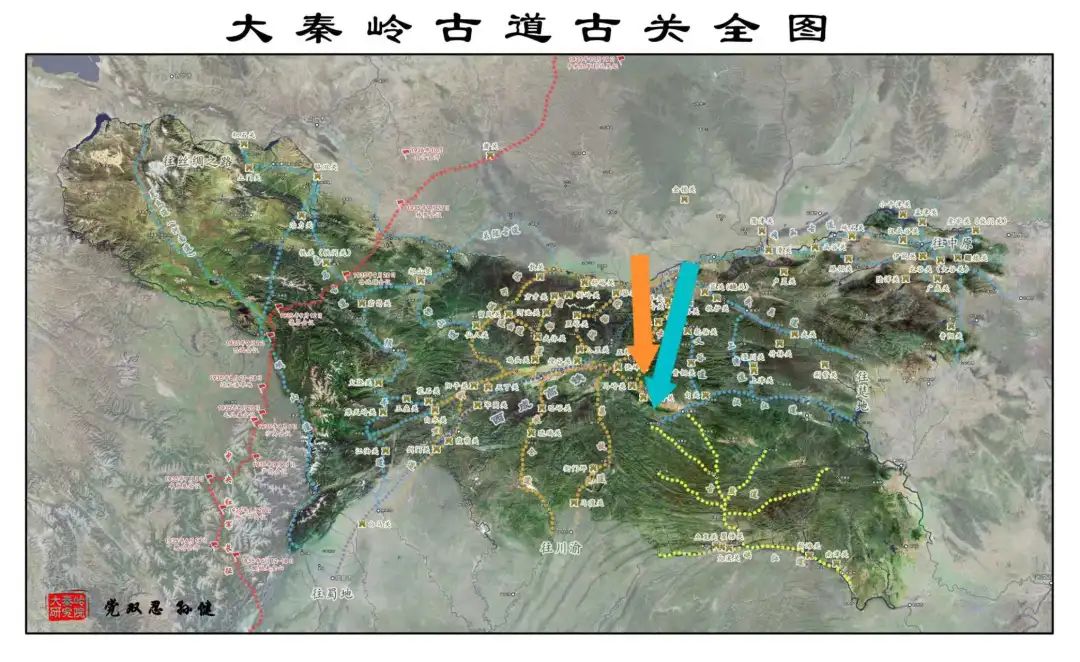

在秦岭的层峦叠嶂中,子午道如一条蜿蜒于山体的青铜纽带,北起长安(今西安),南至汉中(今陕西汉中东),纵穿秦岭主脊,核心段里程约260公里,迂回延展后全长近330公里。这条肇始于秦、定名于西汉、兴盛于唐宋的南北通道,因“正南北走向”得名(子为北,午为南),以“逢山凿道、遇水架桥”的坚韧,成为连接关中与巴蜀的“全天候备用陉途”。它承载过军事应急的隐秘使命,见证过区域商贸的驼铃摇曳,更在重山阻隔中默默编织着南北文明的细微联结。

一、地理脉络:随势而变的时空走廊

子午道依循秦岭断裂带的天然裂隙伸展,其走向与功能随历史变迁呈现“旧道沿用、新道迭出”的特征,核心段以宁陕县为枢纽,形成“北险南缓、官民分道”的复合布局:

(一)北段:绝壁上的凿山之路(长安—宁陕)

从长安城南的子午镇出发,经子午峪进入秦岭,沿沣河支流西行,至**洵阳坝(今宁陕县江口镇)**形成明清时期的路线分化:

子午关(唐代石羊关):扼守子午峪北口,现存唐代夯土关墙残基(宽6米),1982年宁陕县江口镇出土的唐代“过所”残片(通行凭证),印证《唐六典》中“掌禁行旅,察奸伪”的职能。作为唐代长安南大门,关隘北侧曾设烽火台,现存基址可俯瞰峪口;

七里坪栈道群(江口菜籽梁段):峪内岩壁留存汉代至宋代栈孔200余处,汉代单排方形孔(间距1.2-1.8米)占比60%,供轻装通行;宋代“品”字形孔(上层支撑、中层踏木、下层护栏)集中于险峻地段(如红崖子段),占比30%,部分孔眼内残留炭化木梁(碳十四测年距今1900±50年,据2018年《陕西子午道考古调查报告》)。

(二)中段:洵阳坝的明清分化(汉魏旧道与明清新道)

翻越秦岭主脊(终南山主峰海拔2604米)后,以洵阳坝为枢纽形成两条路线:

旧道(汉魏沿用):经江口、沙坪南下,顺池河上游至石泉,此段保留较多汉代遗迹,宁陕县太山庙镇出土的汉代铁制农具(犁铧),显示早期民间通行痕迹;

新道(明清开辟):经饶峰、西乡入汉江河谷,较旧道缩短里程,清代《重修子午道记》记载其“避旧道之险,便官商往来”,成为区域交通的重要补充。

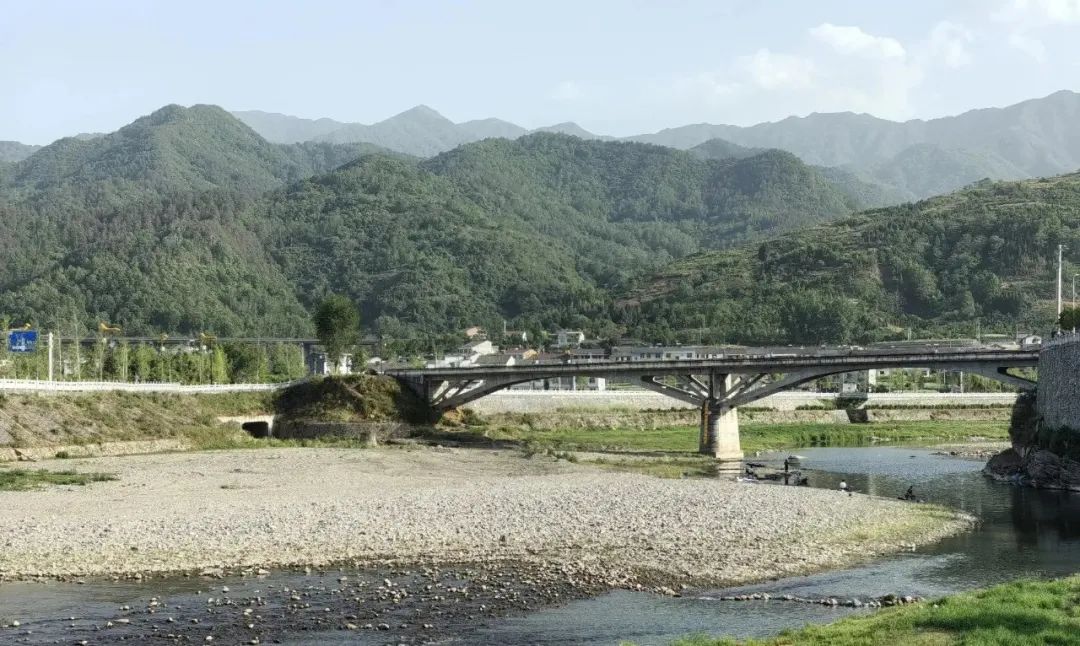

(三)南段:河谷中的水陆接力(宁陕—汉中/安康)

主道(石泉—汉中):

池河下游可通航小型舟船,明代《石泉县志》载“汉中之粮,顺池河而下,转子午道北上”,池河古码头现存明清系船石孔(深8-10厘米),与漕船缆绳规格匹配,显示“陆驿接水运”的中转模式;

辅道(汉阴—安康):

顺月河峡谷东行,形成“山地驮运+水路漕运”的复合运输,月河平原出土的明代陶仓模型(汉阴县博物馆藏),反映此段作为“粮食支线”的区域流通功能。

二、关隘体系:层积历史的险峰节点

子午道的关隘随军事与商贸需求动态演变,形成“唐代官隘、明清民卡”的时空层积,见证不同时代的交通管控:

(一)北段军事官隘(唐代核心防御)

1. 子午关(石羊关)

唐代长安南向重要关卡,关墙厚8米,《唐会要》记载“非驿递公文及官物,夜不得开”,出土的唐代铜制“信符”残件,证实严格的通关制度。关址西侧现存宋代增筑的石砌护坡,显示后世对其军事价值的持续重视。

2.土地梁垭口(广货街镇)

秦岭主脊最低隘口(海拔1400米),明代在此设“土地梁堡”,现存石砌堡墙残高2米,嵌清代“固若金汤”匾额(原碑风化,现存为1990年代复刻),虽无明确宋代战事记载,但其地理险要性使其成为历代军事瞭望点。

(二)中段驿站枢纽(汉魏至明清的延续)

1.洵阳坝驿(江口镇)

唐代“洵阳馆驿”为南北分道节点,《元和郡县图志》载“备马二十匹,供传递公文”,1995年驿址出土的宋代耀州窑青釉瓷片,证实驿站沿用至宋代。现存清代石碑(1812年立)刻“西达饶峰,东抵兴安”,反映明清时期路线调整(非直接通汉中)。

2.石泉驿(石泉县城)

汉代设“石泉邮亭”,唐代升级为“山南道”重要驿站,《旧唐书·地理志》载其“控池河之冲,接汉中之要”。驿址出土的明代“驿丞”铜印(现藏石泉县博物馆),见证其从唐代驿馆到明清递铺的职能延续。

(三)南段民间关卡(明清商贸管控)

汉阳坪关(月河坪):

明清时期增设的民间关卡,现存清代石砌关门(高3米),门额“汉洋要冲”为现代复原,原《禁示碑》(1758年)记载“过往商队需缴验路引,严禁私运兵器”,现存于汉阴县博物馆,反映区域商贸的规范化管理。

三、历史功能:隐秘的连接与区域互动

(一)军事应急的“备选通道”

秦末汉初的隐秘利用:

《史记·高祖本纪》载刘邦“从杜南入蚀中”,学界推测“蚀中”为子午道前身,尽管部分学者认为其经褒斜道,但其作为入蜀隐蔽路径的战略价值仍被认可,体现早期对秦岭次级通道的探索;

唐宋时期的应急作用:

唐肃宗李亨在安史之乱中(756年)经子午道转灵武,《旧唐书》记载其“取道子午,七日抵兴安”,虽与唐代驿道完善时间(742年后)重合,但反映战乱中对备用通道的依赖;南宋吴璘守蜀时,通过子午道辅线小规模转运箭矢,利用其隐蔽性避开金军主力。

(二)区域商贸的“短途网络”

汉魏时期的跨山交换:

关中铁器与巴蜀竹木通过子午道流通,宁陕县出土的汉代陶俑(带有蜀地说唱俑特征),显示早期文化交流,尽管农具多属关中类型,但器物风格的融合已现雏形;

唐宋时期的特产流通:

唐代《茶经》记载的“山南茶”(汉中茶)经此道北上,宋代《太平寰宇记》提及的“石泉蜜”“汉阴漆”通过辅线运往关中,石泉县“茶帮巷”遗址(明代)虽非宋代原迹,但延续了区域特产集贸的传统。

(三)南北文化的“隐性纽带”

技艺的渐进传播:

关中夯土技术随驿传南下,影响汉中“石板房”的墙体结构;蜀地竹编工艺北上,宁陕县“子午竹篓”的“十字交叉编法”与巴中地区技法一致,成为手工技艺跨山传播的实证;

信仰的兼容并存:

秦岭北麓的道教宫观(如子午峪金仙观,始建于唐)与南麓的佛教寺院(如石泉华严寺,宋代建)沿道分布,形成“道佛同辉”的信仰景观,体现南北文化在精神层面的互融。

四、古迹今貌:考古视角的陉途解码

(一)考古实证:层积历史的立体切片

子午峪栈道群:

以江口菜籽梁段为代表,汉代单排孔占比60%,孔内残留的桦木梁炭化层(碳十四测年公元前1世纪),证实西汉时期的初步开凿;宋代“品”字形孔集中于红崖子险峻段,反映栈道技术的功能性改进(据《陕西子午道考古调查报告》)。

洵阳坝分叉碑:

现存于宁陕县江口镇的清代石碑(1812年),碑文“官商分道,各循其途”,真实反映明清时期官驿与民道的分流管理,虽“西达汉中”表述受限于当时测绘精度,但为研究交通制度提供了直接文献。

石泉驿遗址:

2020年发掘显示,遗址包含汉代陶片、唐代瓷灯、明代官印等层积遗存,其中明代驿道碑刻详细记载“马夫三年一换,铺兵日走六十里”,为复原古代驿传制度提供了实物支撑。

(二)现代传承:历史与现实的静默对话

G65包茂高速与古道的并行:

高速路保留明清栈道残迹(非汉代原迹),路边标识牌客观标注“子午道:唐代长安—汉中备用通道,明清时期官民分道”,避免附会文学传说。

文旅开发的审慎呈现:

西安“子午峪历史步道”(全长12公里)重点展示唐代子午关遗址与宋代栈道技术,其中七里坪段的“品”字形栈孔为历史原迹,部分悬空栈道为现代复原(标注说明);汉中石泉县博物馆“子午道专题展”,陈列唐代“过所”复制品、明代驿丞官印原件及清代通关文牒,以实物为主、复原为辅,确保历史信息的真实性。

附:学术说明与争议要点

1.路线分期:

秦汉为探索期,西汉王莽时期(公元5年)正式定名“子午道”;

南北朝梁代(502年),将军王神念“开子午道”,形成新道,较旧道缩短里程;

唐宋为完善期,设驿馆、置关隘,成为官方认可的备用通道。

2.技术参数:

汉代栈孔间距因地势而异(1.2-1.8米),宋代“品”字形孔仅用于险峻地段(如坡度>45°的崖壁);

池河古码头系船石孔深度8-10厘米,与明清时期载重10吨以下的“梭子船”缆绳匹配,唐代漕运记载多见于汉中至洋州段,未至池河。

3.与荔枝道的区分:

荔枝道为唐代贡荔专线(长安—涪陵),北段短暂借用子午道至洋州,随后东折入巴山;子午道为全天候通道,主通汉中,二者在地理走向、功能定位上有本质差异。

子午道,这条隐于秦岭褶皱中的千年陉途,默默承载着人类对连接的永恒追求。它的价值,不在于显赫的史书记载,而在于用栈道的斑驳、关隘的残垣、遗址的层积,诉说着交通文明中“务实选择”与“应急智慧”的重要性。当我们以考古实证为镜,剥离附会与传说,看到的是一条更真实的陉途——它是自然险阻与人类智慧的平衡之作,是区域互动与文明融合的静默见证。

2025年7月2日于磨香斋。