秦蜀古道:在祖脉里编织文明经纬

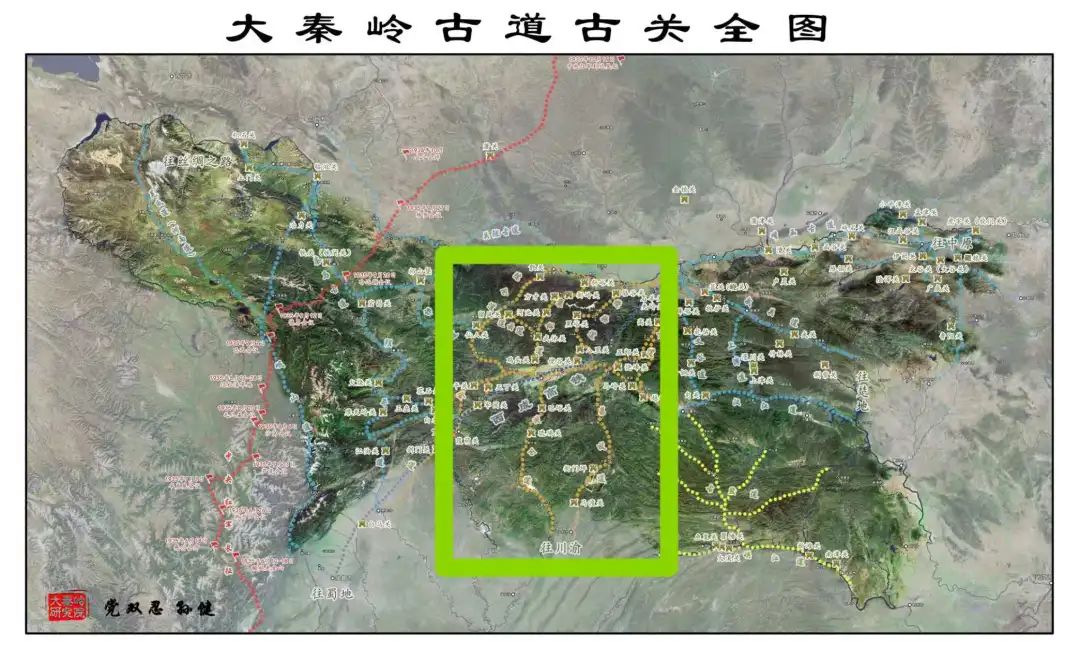

秦岭横断,巴山屏立,滔滔蜀水与巍巍关中之间,千年古道如文明的脐带,在祖脉山水间编织出沟通南北的精神图谱。作为连接中原与巴蜀的交通动脉,秦蜀古道以穿越秦岭的四大主干道与跨越巴山的三大联络线为骨架,在地理阻隔与文明对话中,淬炼出中华民族适应自然、联结南北的智慧密码。以下结合最新考古成果与文献考辨,重绘古道的历史肌理。

一、穿越秦岭:四大主干道的开拓与演进

1. 陈仓道:嘉陵江河谷的军事与商贸之路

北起宝鸡陈仓,南至汉中,沿嘉陵江河谷穿行秦岭,全长约400公里。《史记》记载的韩信“暗度陈仓”虽未明指此道,但其路线与汉代“故道”重合——这条借嘉陵江切割秦岭形成的天然通道,在汉代纳入官方驿传体系,《汉书·百官公卿表》记载的“五里一邮,十里一亭”制度,在此转化为凤县河口镇等地的汉代邮亭遗址。张骞通西域后,蜀地漆器、织锦经此道北上,在长安与丝路主干道衔接,形成区域贸易网络。青泥岭段现存宋代“之”字形栈道遗迹(《陇南古道调查报告》),展现了古人在“悬崖万仞”间的通行智慧,而唐代以前此处多为土路,至宋代才大规模架设木构栈道。

2. 褒斜道:河谷联运的交通革命

起于眉县斜峪关,终于汉中褒谷,沿褒水、斜水河谷延伸,全长235公里。东汉永平九年(66年)开凿的石门隧道,采用“火焚水激”法破石,实测长15.7米、高4米,是中国已知最早的人工交通隧道(早于欧洲同类工程约600年,古希腊萨莫斯隧道开凿于前6世纪)。《石门颂》记载的“栈道千里,通于蜀汉”,见证其作为汉代“国道”的地位:北段借斜水连通渭河,南段凭褒水抵达汉江,中间以隧道与栈道衔接,形成“陆栈水漕”联运体系。沿线发现27处汉代烽燧遗址(《陕西省文物地图集》),印证了其军事与交通的双重功能。

3. 傥骆道:秦岭深处的极速与险峻

连接西安周至傥谷与汉中洋县骆谷,直线距离165公里,实际通行约240公里,是秦岭诸道中最短却最险的线路。北段翻越太白山(海拔2900米),冬季积雪深达数尺;南段“鹞子翻身”等险段需依附崖壁栈道,2021年发掘的三河口驿站出土唐代邢窑“官”字款瓷碗,实证了“三十里一驿”的制度。据《旧唐书》记载,安史之乱中唐玄宗率禁军经此道南逃,耗时7日方抵汉中,而非文人夸张的“三日达蜀”,其“极速”本质是军事应急通道的战略价值。

4. 子午道:南北中轴线的隐秘与浪漫

北起长安子午谷,南至汉中石泉,主线长约330公里(含后期延伸段全长520公里),因“直指南北”得名。北段穿越秦岭主脊(海拔2600米秦岭梁),唐代李白行经时感慨“百步九折萦岩峦”,奠定其“蜀道难”的文化象征。宋代以后,商队沿此道运输茶叶、布匹,催生了“子午镇”“石泉驿”等聚落。唐代涪陵荔枝北运路线存在争议,严耕望考证可能经此道接力传送,而“荔枝道”名称首见于清代《三省边防备览》,承载了文学叙事与历史真实的交织。

二、跨越巴山:三大联络线的衔接与拓展

1. 金牛道:蜀道核心的军政纽带

北起汉中勉县,南至成都,经宁强、广元、剑阁,全长约600公里,其前身是战国时期的“石牛道”。《华阳国志》记载秦将司马错沿此道伐蜀(前316年),首次将巴蜀纳入中原版图;三国时期,诸葛亮北伐多次经此道转运粮草,剑门关“两崖夹峙”的地理险要从未改变。现存关楼为明清重建,西侧“金牛峡”的清代刻石“第一关”,与东侧出土的唐宋栈道孔形成时空层积——前者是后世对古道地位的追认,后者才是历史通行的真实印记。

2. 米仓道:巴山深处的茶马印记

北起陕西南郑,南至重庆,经四川南江、巴中,全长250公里,因翻越米仓山得名。汉代作为军事孔道,曹操征张鲁、刘备取汉中均经此调运物资;唐代成为“蜀茶易马”通道,南江县牟阳城遗址出土的宋代黑釉茶盏(2015年发掘),与《巴中县志》记载的“岁运茶百万斤”相互印证。明清时期,自贡井盐经此道北运,形成“盐马古道”,其起源可追溯至明代《四川盐法志》记载的“巴盐北销”,而非简单的“演变”。

3. 荔枝道:诗史交织的贡物与商道

起于重庆涪陵,经达州、万源入陕西镇巴,接子午道至长安,全长约1000公里。唐代官方驿道制度下,涪陵荔枝通过“飞骑传荔”接力运输,三日内可达长安,虽“荔枝驿”多见于民间传说(《太平寰宇记》),但镇巴段发现的明清栈道孔群,仍可遥想当年“一骑红尘”的紧迫。此道并非专为贡荔而建,其核心价值在于串联起川东与陕南的民间商贸,成为南北物产交流的隐秘通道。

三、工程奇迹:绝壁上的技术突围

秦蜀古道的栈道工程,是古人应对高差的智慧结晶:

木构栈道:在崖壁凿深30-60厘米方孔(褒斜道实测数据),插入松木梁铺板,外沿设栏杆,典型见于留坝县马道镇段,展现“逢岩架木”的柔性适应;

石砌碥道:在陡峭岩壁凿出内凹式通道(如明月峡),或堆砌石块形成台阶,金牛道七盘关段的青石步道虽为明清修缮,却延续了“因石就势”的古制;

混合技术:陈仓道青泥岭段早期为栈道,宋代以后部分路段改建为石碥道,体现技术随时代的迭代。

这些技术使古人在2000米垂直落差中,构建起总长数千公里的通行网络,李白“连峰去天不盈尺”的夸张,恰是对这种工程奇迹的文学定格。

四、遗产新诠:在实证中激活历史

1. 物质遗存:层积的文明密码

大散关:现存遗址以宋代关城为主,秦代长城遗迹尚无明确考古实证,但其作为“铁马秋风”的精神象征,承载了中华民族的抗敌记忆,2019年入选全国重点文物保护单位;

翠云廊:剑阁官道现存古柏7800余株,经2021年普查,树龄千年以上者仅97株,“张飞植柏”传说虽为附会(首见明《剑州志》),却反映了古人“植柏护路”的生态智慧;

傥骆道驿站:三河口遗址出土的唐代瓷碗与驿卒鱼符,揭示了“驿舍-马厩-蓄水池”的完整功能,墙壁墨书题记“元和八年剑南节度使经此”,为研究唐代官驿制度提供了具象证据。

2. 非物质传承:活态的文化基因

背夫号子:2006年列入四川省非遗的“蜀道背夫号子”,经现代整理分为“启程号”“下坡号”等,虽非完全原生态,却保留了“一领众和”的协作机制,成为研究山区劳动文化的活态标本;

饮食记忆:广元凉面(清代移民文化产物)、汉中热米皮(20世纪创新小吃),虽与古道直接关联较弱,却以味觉形式记录了南北交融的移民历史。

3. 当代启示:从古道到现代韧性

西成高铁的658公里线路中,3处隧道群(鄠邑、佛坪、宁陕)与古栈道垂直重叠,形成“千年通道,立体跨越”的奇观;截至2023年,“剑门蜀道-三星堆”联合申遗尚处筹备阶段,但其“网络化保护”理念——关注四大主干道与三大联络线构成的弹性交通体系,为当代“韧性基础设施”建设提供了历史参照。

秦蜀古道的魅力,在于其穿越千年的真实与多元:陈仓道的军事传奇、褒斜道的工程突破、傥骆道的险峻效率、子午道的隐秘浪漫,共同构成了跨越秦岭的主干道网络;金牛道的军政使命、米仓道的茶马印记、荔枝道的贡物传说,则编织了贯通巴山的联络线系统。这里没有绝对的“纵横”,只有先民面对2000米高差的持续开拓——从战国石牛道到唐代驿道,从宋代栈道到明清商路,每一次修缮与拓展,都是对“蜀道难”的温柔回应。当我们以实证精神重读古道,触摸的不仅是石栈与车辙,更是一个文明在地理限制中创造联结的永恒冲动,这种冲动,至今仍在秦岭巴山间回荡。

2025年7月2日于磨香斋。