义谷道:横亘终南的文明动脉

在终南山北麓的层峦叠嶂间,一条被岁月侵蚀的青石板路蜿蜒而上,如同一道划破秦岭天险的裂痕,将关中平原的富庶繁华与陕南山地的灵秀隐秘紧紧相连。这是义谷道,一条肇始于北周时期的战略要道,一段承载着王朝兴衰与商贸传奇的文明长廊——它从大峪口的斧凿声中诞生,在一千五百年的时光里跨越秦岭主梁,用骡马铁蹄踏出南北通途,以栈道驿站镌刻下“逢山开路、遇水架桥”的中国智慧。当现代文明的车轮碾过秦岭隧道,这条曾见证帝王逃亡、商队络绎的古道正以新的姿态苏醒,在历史与自然的交织中,诉说着人类突破地理桎梏的永恒追求。

一、凿山成道:北周铁骑踏出的战略先机

义谷道的诞生,是南北朝时期军事博弈与地理突破的产物。北周保定二年(562年),大冢宰宇文护为打通进攻北齐的南线通道,下令拓凿终南山中一条无名小径。这条以大峪谷口“义谷镇”命名的道路,最初宽仅2.5米,却首次实现了长安至金州(今安康)的直线贯通——较此前绕行子午道、褒斜道的迂回路线,缩短行程近百公里,成为名副其实的“终南捷径”。唐代因避唐昭宗李晔之讳,改称“大义谷道”,至清代简化为“大峪道”,其名沿用至今。

工程智慧的早期实践:

栈道开凿:在乾祐河上游的绝壁间,先民采用“火焚水激”法软化岩石,凿出30厘米见方、1米深的栈道石孔,嵌入松木横梁后铺设石板,外沿钉立护栏,形成悬空于百米深谷之上的通道。现存柞水县境内的“七里栈”遗迹,300米范围内密集分布86个石孔,部分木楔碳化遗迹仍清晰可辨。

路基工艺:缓坡处采用“石砭道”技术,将青石板呈之字形嵌入山体,石板接缝处凿刻排水槽,有效防止雨水侵蚀;河谷地段以鹅卵石铺底,上层夯筑黏土,形成坚实路面,现存镇安县“月河坪古道”段,仍可见清晰的层状路基结构。

二、纵横南北:从军事要道到商贸动脉

隋唐以降,义谷道的功能从单一军事运输拓展为集政治、经济、文化于一体的复合通道,成为连接关中和陕南的“黄金走廊”。

1. 军事博弈的生命线

王朝兴衰的见证:唐乾宁三年(896年),唐昭宗为躲避藩镇李茂贞的追击,率宫廷卫队及百姓十余万人经义谷道南逃,行至莎城镇(今西安市引镇)时,因盛夏酷暑、山路险峻,坠崖与中暑身亡者“十之有三”,华严寺曾作为临时行宫,现存残碑记载了这段悲壮历史。

关防体系的核心:北口设库谷关,南口置洵关,中间在“卡门”隘口(镇安县)设巡检司,驻兵盘查。清代《咸宁县志》记载,卡门“两石相峙如门,仅容一骑通过”,曾查获走私盐货数千担。

2. 商贸流通的黄金纽带

物资集散的枢纽:唐代金州的“金绮”丝绸、紫阳富硒茶经此道北运长安,再通过丝绸之路西传;关中的铁器、食盐、棉纺品南输巴蜀,日均通行商队达百支,骡马驮铃昼夜不绝。据《长安志》记载,义谷道上的“引驾回”驿站(今柞水县营盘镇),曾设马厩30间,单日接待商旅超200人。

盐道网络的关键节点:与巫盐古道、茶马古道相连,形成“川盐济楚”的北线通道。宁厂古镇的食盐经此道北运关中,南销江汉平原,明清时期年运量占川盐总量的四分之一,税银占陕南商税六成以上。

3. 文化交融的立体长廊

文人足迹的印记:李白、杜甫、白居易等诗人曾行经此道,李白在耍钱场(今营盘镇)醉卧巨石,留下“醒酒石”传说;杜甫途经库峪时作《草堂即事》,“蜀酒禁愁得,无钱何处赊”道尽旅途艰辛。

民俗文化的熔炉:背夫与骡马帮传唱的《赶脚调》,融合关中秦腔与陕南民歌特色,形成独特的“道情”艺术;驿站墙壁上的唐宋题刻、清代“安寓客商”石碑,成为研究古代商旅文化的活化石。

三、遗珍璀璨:凿刻在秦岭的文明密码

义谷道的千年积淀,在秦岭深处留下了丰厚的物质与非物质文化遗产。

1. 工程遗迹:山地交通的活教科书

栈道群:柞水县境内现存26处古栈道遗迹,总长28公里,尤以乾祐河谷段最为密集。其中“阎王碥”栈道采用“斜撑式”结构,在绝壁上凿孔插入斜梁,支撑水平横梁,较平直栈道更能分散载重,体现了唐代山地建筑的最高水平。

驿站体系:全线分布驿站27处,核心驿站如“板庙子”(今柞水县下梁镇),现存清代驿丞署遗址、石砌马槽及拴马桩,马槽内壁刻有“光绪三年重修”字样,记录了驿站的最后一次修缮。

2. 自然奇观:地理与人文的共生

秦岭生态的微缩景观:古道跨越秦岭主梁,北坡为落叶阔叶林(松、栎为主),南坡过渡为常绿阔叶林(楠、樟混生),山顶草甸绵延数公里,形成“十里不同天”的垂直气候带。4-6月,耍钱场至石砭峪段万亩野生杜鹃盛开,红、粉、白三色交织,被誉为“秦岭最美花廊”。

冰川遗迹的地质课堂:途经翠华山景区,可见第四纪冰川留下的天池(冰碛湖)、U型谷、角峰等典型地貌,花岗岩峰林经千年风化形成“鹰嘴石”“醉仙石”等奇观,李白醒酒石便坐落于景区步道旁,石面“醉仙卧此”摩崖石刻为明代遗迹。

3. 非遗与传说:活态传承的文化基因

民间传说:赵匡胤早年南逃时曾在耍钱场设赌,因输钱后强索赌资,衍生出歇后语“赵匡胤耍钱——输打赢要”,至今在陕南地区流传。

传统技艺:柞水县“义谷道骡马帮号子”被列入省级非遗,号子分“启程号”“爬坡号”“歇脚号”,曲调高亢苍凉,歌词多为即兴创作,记录沿途险情与生活感悟。

四、当代新生:在保护中续写通途传奇

20世纪50年代,义谷道部分路段被改造为“西康驮运路”,随着西康铁路、包茂高速的贯通,古道逐渐沉寂。2010年起,柞水县启动系统性保护工程,让这条千年古道重焕生机。

1. 文旅融合:古道变身“立体博物馆”

核心景区打造:将营盘镇至天都池段15公里古道纳入“秦楚古道”景区(国家AAA级),修复古栈道447米,复原“花门楼”驿站、“引驾回”茶肆,设置多媒体展厅演示古道开凿工艺。每年4月举办“杜鹃花海徒步节”,吸引游客重走古道,体验背夫挑担、驿站换马等场景。

地质与生态旅游:开发翠华山冰川遗迹科考路线、牛背梁草甸露营基地,结合古道沿途的高山湖泊、原始森林,推出“一日跨南北”徒步项目——清晨在关中平原观日出,午后于陕南草甸赏云海。

2. 学术研究:解密古代交通的钥匙

工程史研究:义谷道的“Z”字形陡坡设计、栈道斜撑结构,为研究中国古代山地交通提供了实物样本,清华大学建筑学院团队通过三维扫描,复原了唐代栈道的力学承重模型。

军事史实证:卡门隘口的关防布局、驿站的情报传递体系,成为冷兵器时代山地防御研究的重要案例,相关成果写入《中国古代驿道军事史》。

3. 生态保护:文明与自然的双向守护

遗迹保护:在牛背梁国家级自然保护区内,采用“最小干预”原则,对濒危栈道实施钢架支撑保护,禁止机动车通行,设置生态监测点实时监控山体位移。

环境修复:针对部分路段水土流失,运用格宾网护岸、客土喷播等技术恢复植被,在乾祐河沿岸种植芦苇、菖蒲净化水质,使古道与自然保护区形成共生系统。

义谷道的千年变迁,是人类与秦岭对话的壮丽诗篇:它因军事需求而诞生,因商贸流通而兴盛,因文化交融而厚重,最终在现代文明中完成华丽转身。当我们踏上青石板,触摸着栈道石孔中斑驳的凿痕,聆听着山风里回荡的驮铃余音,看到的不仅是一条穿越秦岭的古道,更是中华民族在困境中开拓通途、在交流中孕育文明的永恒精神。从北周的金戈铁马到今日的徒步胜地,义谷道始终以“连接”的姿态存在——连接南北地理,连接古今文明,更连接着人类对突破极限、探索未知的永恒向往。这,或许就是一条古道留给世界的终极启示:文明的进步,永远始于第一条跨越天险的路。

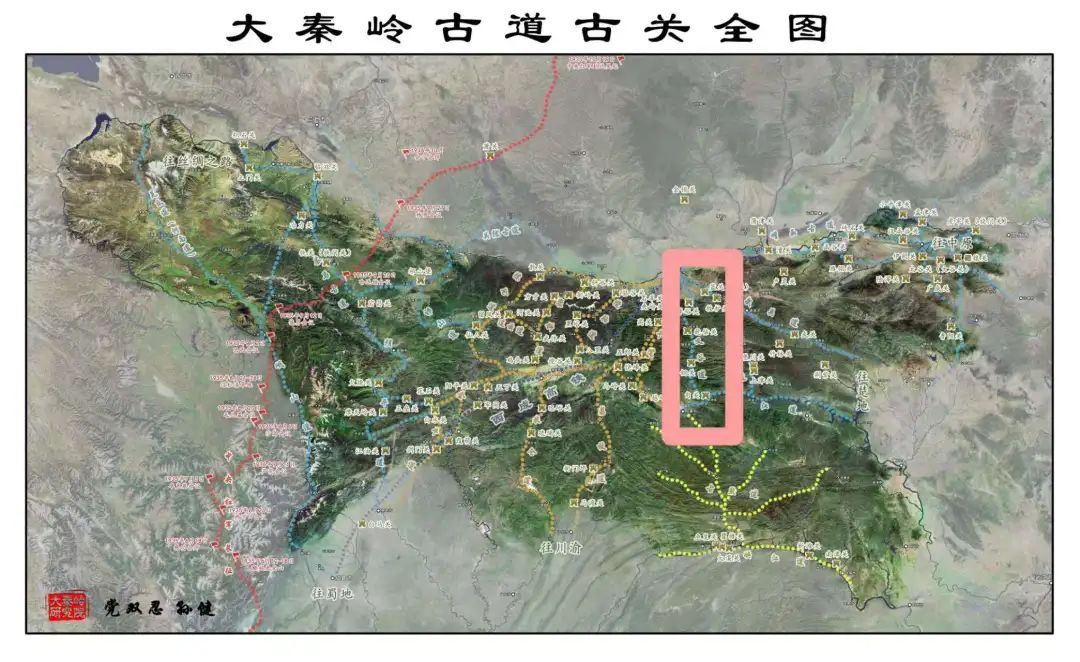

古道路线详图

北段(关中平原):长安城→大峪口(义谷道主入口)→库峪口(库谷道)→小峪口(锡谷道)→引驾回驿站(今引镇)→枪风铺(分水岭)。

中段(秦岭山区):板庙子驿站→耍钱场(营盘镇)→秦岭梁(南北分界)→炉子石→孝义老城(柞水县城)→药王堂→月河坪古道。

南段(陕南山地):镇安县城→两河关→洵阳→金州(安康)。

支线网络

库谷道:库峪口→阴沟口→阎王沟→黄家店(汇入主道)。

锡谷道:小峪口→白道峪→嘉午台→镇安(汇入主道)。

2025年7月1日于磨香斋。