蓝武道:贯通秦楚的千年通衢

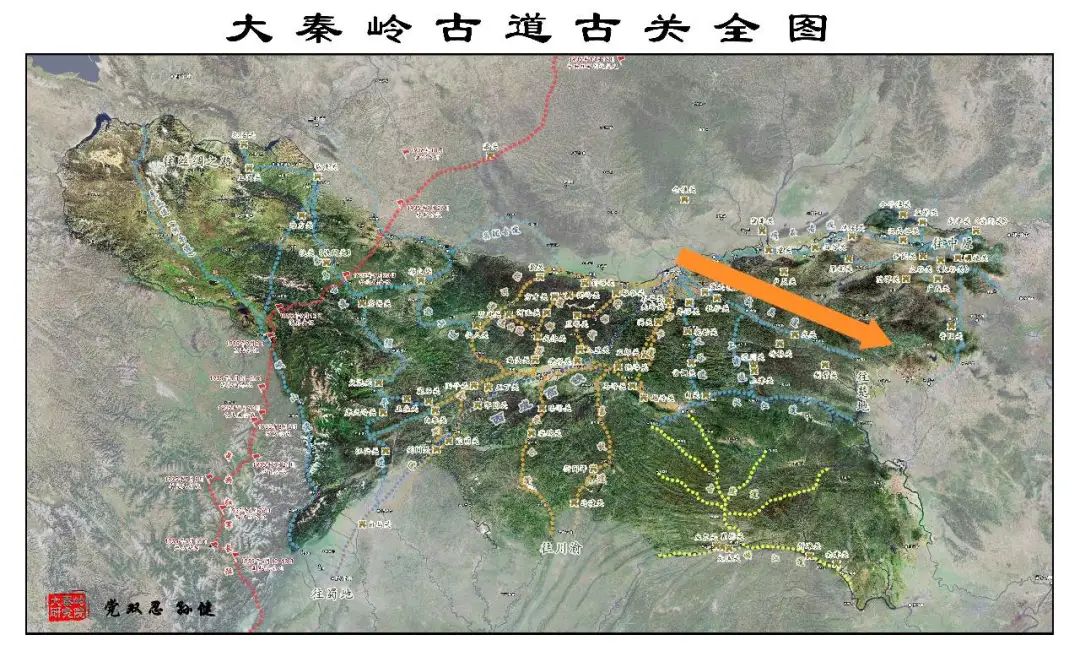

在秦岭与江汉平原的层峦叠嶂间,蓝武道如一条青铜纽带,自长安(今西安)向东南蜿蜒,经蓝田关(蓝关)、牧护关、商州、武关,直抵南阳盆地(古楚地核心区),全长约450公里。这条串联秦岭南北的千年古道,因途经蓝关与武关而得名“蓝武道”,历史上亦称“商於古道”“秦楚古道”。从先秦的金戈铁马到唐代的舳舻相继,从明清的商帮云集到今日的通衢纵横,蓝武道始终以“北控关中、南扼楚塞”的地理优势,成为中华文明南北共生交融的重要纽带。

一、地理脉络:穿秦越楚的立体走廊

蓝武道依秦岭地形与关隘分布,自北向南划分为三大区段,每一程都承载着独特的地理使命:

北段:长安至牧护关——灞水陉谷的关中门户(80公里)

从长安出发,沿灞河东南行,经蓝田县城至牧护关,是古道的“关中入口”。

蓝关天险(蓝田县北)

蓝关(秦代称“峣关”,唐代改称“蓝田关”)位于篑山与秦岭主脊之间,海拔1200米,《旧唐书》记载“蓝关路险,车不得方轨”。现存唐代“七盘岭”驿道遗址,300米路段车辙深0.2-0.5米,与《唐六典》“官路宽一丈(约3米)”记载吻合,车辙边缘的马蹄印见证了唐代“车马并行”的繁忙。作为关中平原的东大门,蓝关是历代兵家必争之地,韩愈被贬潮州时在此留下“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”的千古名句。

牧护关:南段关隘的前哨

牧护关地处蓝桥河峡谷,距蓝田关约40公里,是蓝武道进入秦岭腹地的第一道屏障。据唐代《元和郡县志》记载“商州西至牧护关七十里”,现存关城遗址内发现汉代陶片与秦代瓦当,印证其作为南北交通前哨的悠久历史。

中段:牧护关至武关——丹水谷地的秦岭通途(200公里)

翻越牧护关后,沿丹水(汉江支流)谷地东南行,经商州、丹凤至武关,是古道的“秦岭核心段”。

商州枢纽(今商洛市)

商州位于丹水上游,战国时为“商於之地”核心区。丹凤县商鞅封邑遗址出土的秦式青铜戈(刻“商”字铭文)与楚式青铜鼎同墓,印证秦楚拉锯战中的文化混血。唐代“商州驿”为长安以东重要驿站,据《唐六典》记载,其配备驿马30匹、驿丁12人,承担“日行二百五十里”的公文传递与物资转运,是连接关中“旱路”与江汉“水路”的关键节点。

武关锁钥(丹凤县武关镇)

武关为秦代旧关,明代重修关城周长约800米,现存城墙残高3-5米,西门“三秦要塞”匾额为清代重刻。关城遗址内汉代陶片与楚式鬲足共存,诉说着秦楚文化的交融。《史记·秦本纪》记载的“楚怀王西入秦,至武关而虏”,使这里成为南北政治博弈的历史地标。

南段:武关至南阳——荆襄平原的楚地门户(170公里)

出武关后,沿丹水南下,经淅川、内乡至南阳,进入江汉平原北缘,是古道的“楚地出口”。

淅川隘口(南阳市淅川县)

丹水与淅水交汇处的隘口,现存春秋楚国始建、明代加固的楚长城遗址,墙体嵌有春秋时期青铜箭镞,明代增筑的烽燧与藏兵洞清晰可见,体现“因地形,用险制塞”的军事智慧,与蓝武道共同构成秦楚边境防御体系。

南阳盆地

南阳(古宛城)作为古道终点,战国时为“天下之中”。楚怀王颁发的“鄂君启节”虽未直述丹水,但结合考古发现,蓝武道确为楚地与关中的核心商路。汉代宛城遗址中秦式半两钱与楚式蚁鼻钱共存,见证“秦楚通衢”的贸易繁荣。

二、历史回响:南北文明的共生交融

蓝武道的每一道关隘、每一段驿路,都镌刻着秦楚文明在碰撞中依存、在交流中共生的深刻印记:

(一)军事地理:冲突催生的交通整合

秦楚商於之战:制度文明的被动融合(前312年)

秦惠文王以“商於六百里”诱骗楚怀王,楚将屈匄率军经蓝武道攻秦,在丹阳(今淅川县与丹江口交界处)遭遇伏击。此战之后,秦国在此设“商於郡”,将关中的郡县制、“车同轨”政策引入楚地。丹凤县出土的秦代“商於丞印”封泥,见证了秦制与楚地的行政衔接,使蓝武道成为南北制度文明融合的试验场。

刘邦入关:交通遗产的军事借用(前206年)

刘邦取道蓝武道“破武关、经蓝田、至灞上”,其路线本质是对秦楚既有交通网络的借用。商州“刘邦寨”遗址中秦代瓦当与汉代陶片共存,暗示军事行动对民用交通的依赖。正如《史记》所载“秦民献飨军士”,汉军的后勤补给得益于古道早已存在的南北物资流通网络,体现了文明载体的非排他性。

(二)经济文化:双向流通的共生共荣

唐代“东南贡道”:民生经济的血脉相连

唐代蓝武道成为“国之动脉”,江淮粮食(年运量50万石)、岭南茶叶(年贡30万斤)经此北上,商州东龙山遗址的“淮南道”铭陶瓮即为实证;关中的铁器、战马、秦绣则顺流南下,形成“北马南茶”的互补贸易。西安灞桥区出土的唐代“广运潭”铭砖,印证了东南物资通过蓝武道—灞水—广运潭的水陆联运网络直抵长安。

文化混血:从器物到语言的深层互渗

丹凤县商鞅封邑遗址的秦楚合璧器物、商州方言中“馍”的双音现象(关中音“mó”与楚音“māo”),共同构成文化共生的图谱。明代关学大师张载游历蓝关时,其“为天地立心”的哲学思想,深受此地“秦楚分界”地理格局的启发,体现了自然地理对文化精神的塑造。

(三)制度文明:驿传体系的南北贯通

唐代在蓝武道设“商州驿”“武关驿”,形成“三十里一驿,五十里一馆”的驿传网络,《唐六典》记载的“验符通关”制度,使南北人员、物资流动规范化。这种制度沿古道传播,楚地的“鄂君启节”免税政策与秦代的“传符”制度在此融合,催生了后世“关津制度”的雏形,成为南北制度文明互鉴的典范。

三、现代遗存:古道新生的时空对话

蓝武道的现代生命,在交通迭代、遗址保护与数字技术中焕发新生,续写着南北贯通的传奇:

(一)现代交通:古道走向的当代延续

宁西铁路与西十高铁

2004年通车的宁西铁路、2023年开工的西十高铁,在丹凤段与蓝武道高度重合,“丹凤隧道”距武关遗址约8公里,隧道口立碑标注“秦楚古道文化廊道”。施工中发现的汉代陶片与唐代驿道遗迹,印证了新道与古道的历史共振。

G40沪陕高速

高速在蓝关段绕行“七盘岭”遗址,保留20米唐代车辙路面,并用钢化玻璃栈道覆盖保护。服务区“蓝关古道文化展”陈列驿传文物、诗词碑刻,让现代旅行者在疾驰中触摸历史的温度。

(二)遗址保护与文旅开发

商於古道文化景区(丹凤棣花古镇)

棣花古镇以明代驿道为蓝本,通过“验符通关”“换马急递”等场景再现古代驿传功能。尽管唐代驿站遗址尚未发掘,但镇内“宋金边城”“商君纪念馆”等景观,结合《商州志》文献还原,成为秦楚文化交融的微缩展厅。

数字技术:古道的沉浸式重生

西安“秦岭古道数字馆”运用三维建模与声光电技术,模拟蓝武道通行场景:北段“雪拥蓝关”的风雪交加、中段“商於马帮”的驼铃叮当、南段“南阳集市”的热闹喧嚣,辅以秦腔与楚调的混响,让千年古道在数字空间中“复活”。

(三)考古实证与学术研究

2023年《蓝武道考古调查报告》揭示,蓝武道大规模修缮始于战国商鞅时期,西周时期为原始山路,秦代“车同轨”政策促使其标准化。现存汉代车辙宽约1米(秦制“舆六尺四寸”约1.4米,因风化收窄),但其走向与秦代驿道完全重合,为“车同轨”制度在山区的适应性调整提供了实物证据。

蓝武道的450公里,是一部“文明共生”的立体教科书:北段的蓝关天险,是南北文明的地理分界,却从未真正阻隔交流;中段的丹水谷地,是秦楚博弈的前沿,却意外成为文化混血的摇篮;南段的南阳盆地,是楚地的北大门,却最终成为南北文明的熔炉。从先秦的“商於之争”到唐代的“东南贡道”,从明清的“万里茶道”到今日的高铁飞驰,蓝武道始终在证明:中华文明的伟大,不在于消除差异,而在于在差异中寻找共生的可能。

当我们在蓝关凝视唐代车辙,在武关触摸明代城墙,在棣花古镇聆听驼铃回响,会突然懂得:这条连接蓝关与武关的千年通衢,从来都不是单纯的交通线,而是中华文明“和而不同、美美与共”的最佳注脚。它用三千年的时光告诉我们:最好的文明对话,不是征服与对抗,而是像蓝武道一样,在重山之间凿出通途,让南北文明在交流中彼此成就,在共生中永续发展。

2025年6月30日于磨香斋。