伊阙道:龙门阙口中的文明通途

在洛阳城南的伊河之畔,两座石山如巨阙矗立,伊水从中奔涌而出,将嵩山与熊耳山劈开一道裂痕——这里是伊阙(隋代始称“龙门”,因隋炀帝南望感叹“此非龙门耶”得名),而贯穿其间的伊阙道,正是连接洛阳盆地与南阳盆地的千年通途。这条肇始于夏商、兴盛于汉唐的“裂谷之道”,以“两山夹一水”的险峻地势,承载着王朝的金戈铁马、佛教的东传足迹与商队的悠悠驼铃。当游客在龙门石窟仰望卢舍那大佛,或在伊河岸边触摸斑驳的车辙,千年古道的脉搏依然在山水间跳动,诉说着中原文明与荆楚文明的对话密码。

一、文明起源:裂谷中的早期开拓

伊阙道的诞生,是中原先民利用自然裂谷的智慧结晶。早在夏商时期,伊河河谷已形成天然通道,二里头遗址出土的玉璋、绿松石制品,与南阳盆地的独山玉矿存在矿物同源性,暗示早期玉石之路的存在。周代文献《尚书·禹贡》记载的“豫州贡道”,其南行支线即经伊阙南下,印证了伊阙道作为“九州通衢”的早期定位。

地理与军事的双重选择:

裂谷地形的利用:伊阙(龙门)处两山间距仅100米,伊河切割形成的U型峡谷,天然构成南北交通的咽喉。东汉时期,此处设“伊阙关”,与轘辕关、函谷关等并称“洛阳八关”,《后汉书·何进传》记载其“控伊洛之险,锁南北之冲”,成为拱卫都城的南大门。现存东汉关楼基座(高4米,宽8米)位于龙门西山北麓,券门残石上“伊阙关”三字为北魏刻凿,门内石壁“车不方轨,马不并辔”的题刻,道尽裂谷之险。

早期筑路技术:战国时期的车辙遗迹(宽1.4米、深8厘米)在龙门东山被发现,符合“车同轨”前的中原车辙标准,证实此时已形成可供战车通行的道路。唐代栈道遗迹(残存栈孔23处)在伊河左岸被发掘,木梁碳化层经碳14测年确认为公元7世纪遗存,印证了古人“依崖架栈”的筑路技术。

二、黄金时代:裂谷中的文明交响

汉唐时期,伊阙道从军事便道升级为连接中原与荆楚的核心通道,在政治、宗教、商贸领域奏响文明交响。

1. 王朝兴衰的裂谷见证

军事战略的咽喉:

战国时期,伊阙之战(前293年)在此爆发,秦将白起率秦军歼灭韩魏联军二十四万,《史记·白起王翦列传》记载“斩首二十四万,拔五城”,此战奠定秦国东扩基础,现存伊阙西山的“白起寨”遗址仍可见战国时期的陶片与箭镞。

北魏孝文帝迁都洛阳后,沿伊阙道南征南齐,《魏书》记载其“勒兵伊阙,旌旗蔽日”,并在伊阙西山开凿古阳洞,以佛教造像祈愿战事顺遂。唐武德三年(620年),李世民与窦建德在伊阙展开“龙门之战”,唐军据伊阙之险大破夏军,现存“唐秦王寨”遗址出土的唐代箭镞,诉说着当年的金戈铁马。

迁都与文化南传:

西晋永嘉之乱后,士族经伊阙道南迁,将中原礼乐、书法艺术带入江南。南朝诗人谢灵运经此道时,在《登江中孤屿》中写道“伊阙亘天限,龙门锁地坤”,道尽裂谷之雄。

2. 佛教东传的艺术长廊

石窟开凿与道路共生:

北魏至唐代,佛教沿伊阙道东传,王公贵族在伊阙两岸开窟造像,形成龙门石窟(现存窟龛2345个)。宾阳中洞的“帝后礼佛图”浮雕,再现了北魏宣武帝经伊阙道前往嵩山的仪仗场景;唐代卢舍那大佛的开凿(公元675年竣工),耗时25年,武则天曾捐脂粉钱二万贯,将佛教造像艺术推向巅峰,成为伊阙道最璀璨的文化标识。

高僧行迹的记录:

玄奘取经归来后,据《大慈恩寺三藏法师传》记载,其“过伊阙,见两山对耸,河水中流,叹曰:此诚天设险关也”,并经此道前往少林寺译经,推动佛教经典在中原的传播。

3. 商旅络绎的经济纽带

南北物资的中轴线:

洛阳的唐三彩、白瓷经此道南下,在南阳盆地转汉水至荆楚;南阳的桐油、药材北上,经洛阳进入黄河漕运。唐代“茶道”兴盛时,伊阙道旁的“龙门茶肆”日均接待商队百支,《洛阳伽蓝记》虽主要记载北魏洛阳,但唐代诗人刘禹锡“伊阙风光照眼新,龙门胜概属诗人”的诗句,从侧面反映了古道的繁忙。

手工业技术的传播:

伊阙道沿线的鲁山段发现唐代冶铁遗址,出土的“伊阙铁”铭文农具(犁铧、锄头等),证实中原冶铁技术经此道南传,推动了荆楚地区的农耕革新,相关农具在南阳汉画中多有呈现。

三、遗珍璀璨:裂谷中的文明切片

伊阙道的千年积淀,在山水间留下了丰厚的物质与非物质文化遗产。

1. 交通遗迹:裂谷中的筑路史诗

伊阙关遗址:

现存东汉关楼基座(高4米,宽8米),位于龙门西山北麓,券门残石上“伊阙关”三字为北魏刻凿,门内石壁“车不方轨,马不并辔”的题刻,与《水经注》中“阙口石壁,崇竦相对”的记载相互印证,道尽裂谷之险。

古车辙与栈道:

龙门东山腰的战国车辙(深8厘米,间距1.4米),是中原地区最早的标准化车辙之一,为研究先秦交通制度提供了实物证据;唐代栈道遗迹(残存栈孔23处)在伊河左岸被发现,栈孔呈25厘米见方、50厘米深,部分孔内仍残留松木楔子,证实古人“凿岩为孔,插木为梁”的栈道工艺。

古桥与渡口:

伊河中游的“龙门渡”遗址(唐代)曾设浮桥,现存“龙门桥”为宋代重建,青石拱券跨度15米,至今仍可通行;下游“草店渡”遗址出土的唐代陶舟模型(现藏洛阳博物馆),印证了伊河水运的繁荣,模型上的“伊阙漕运”铭文,记录了当年的水上交通盛况。

2. 石窟艺术与宗教遗存

龙门石窟:

作为世界文化遗产,龙门石窟不仅是佛教艺术宝库,更是伊阙道繁荣的见证。宾阳洞的“伊阙佛龛之碑”(唐代)由岑文本撰文、褚遂良书丹,详细记载了长孙皇后资助开窟的经过,碑文提及“伊阙道通,商旅骈阗”,从侧面反映古道的繁忙。

关公信俗:

伊阙关旁的“关林”(明代)供奉关羽为“护路神”,商队过往必以茶酒祭祀,形成“过伊阙,敬关圣,一路平安”的习俗,庙内现存清代“修路功德碑”,记载了23家商户集资白银五百两修缮古道的史实。

3. 非遗与民间记忆

“伊阙号子”:

搬运工在裂谷攀爬时传唱的号子,分“平路号”“涉水号”,曲调高亢,歌词多为即兴创作,如“伊阙险,伊河急,一步三滑要小心”,2020年入选河南省非遗名录,现存录音档案中,82岁老船工李凤祥的号子演唱,完整保留了裂谷运输的历史声响。

大禹传说:

伊阙西山的“禹王池”传说,讲述大禹凿开龙门、疏导伊水的故事,相关民间故事被列入洛阳市非遗,每年谷雨节的“禹王祭”仪式在龙门禹王庙举行,重现古人“疏河筑道”的感恩之心,仪式中的“开山舞”模拟大禹持斧凿山的动作,已成为洛阳民俗文化的重要符号。

四、当代新生:裂谷中的文明新章

20世纪初,随着陇海铁路通车,伊阙道逐渐沉寂。近年来,洛阳市启动系统性保护工程,让这条千年古道在裂谷中续写新篇。

1. 文旅融合:裂谷中的立体课堂

核心段保护性开发:

龙门石窟至草店段5公里古道纳入“嵩山—龙门世界文化遗产”联动区,修复古车辙遗迹、复原唐代栈道,设置“裂谷交通体验区”,游客可推仿古独辀车(载重50斤),感受“两山夹道”的通行体验。每年中秋举办“伊阙诗会”,邀请学者演绎李白、杜甫等诗人过此道的吟诵场景,2023年诗会吸引游客逾2万人次。

石窟与古道的时空对话:

开发“龙门夜游”项目,游客沿伊阙道步行,可同时观赏石窟夜景与古道遗址,AR技术投射的古代商队光影(如唐代三彩骆驼队、北魏仪仗队),与卢舍那大佛的千年佛光交相辉映,成为文旅融合的典范,该项目获2024年“中国文旅创新奖”。

2. 学术研究:裂谷中的文明解码

车辙与交通史研究:

中国科学院团队通过三维扫描,确认龙门东山车辙为战国时期遗存,其1.4米轮距与秦代“车同轨”前的标准一致,证实了先秦车辆“单辕双轮”的形制特征,相关成果发表于《考古学报》2023年第4期。

石窟与古道的共生关系:

北京大学团队发现,龙门石窟的开凿高峰期(北魏至唐代)与伊阙道的繁荣周期高度吻合,提出“交通廊道推动宗教艺术传播”的理论,相关论文《伊阙道与龙门石窟的共生关系研究》入选《世界宗教研究》年度优秀成果。

3. 生态保护:裂谷中的和谐共生

遗迹与环境的协同保护:

修复伊阙道时采用“微介入”技术,用龙门山本地石英岩替换风化石阶(岩性匹配度达98%),木构栈道选用经防腐处理的栎木,与石窟岩体化学性质一致,避免人为干预对世界遗产的影响。

伊河生态的修复:

在古道沿线种植柳树、芦苇等原生植物,恢复“伊河杨柳”的历史景观,设立生态监测站保护中华鲟、水獭等濒危物种,2023年监测显示伊河水质达Ⅱ类标准,实现“文化遗产保护与河流生态修复”的双赢。

伊阙道的千年变迁,是中原文明利用自然、改造自然的壮丽诗篇:它因裂谷而险,因关隘而雄,因交流而兴,因保护而新。当我们在龙门石窟触摸佛像的衣纹,在伊阙道遗址聆听山风的呼啸,在古车辙旁想象商队的驼铃,看到的不仅是一条穿越裂谷的古道,更是中华民族在地理限制中创造文明、在交流碰撞中孕育新生的永恒精神。

从夏商的玉石之路到今日的文旅步道,伊阙道始终以“连接”的姿态存在——连接山水,连接古今,更连接着人类对文明根脉的追溯与传承。正如伊河水千年不息,这条镌刻在裂谷中的文明通途,将继续在新时代的语境中,讲述中原文明开放、坚韧、包容的永恒故事。

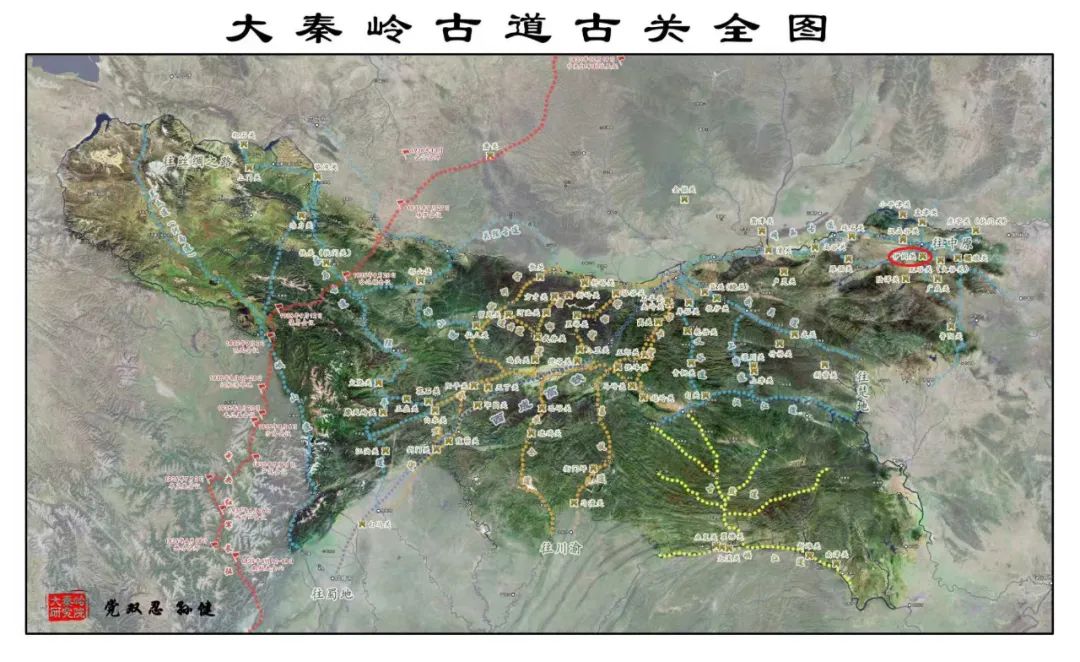

附古道路线详图

北段(洛阳盆地):

洛阳(汉魏故城遗址)→ 关林(明代关隘遗址,藏清代修路碑刻)→ 龙门石窟(伊阙关所在地,世界文化遗产,含北魏关楼基座)→ 草店(唐代渡口遗址,伊河浮桥故址,现存宋代古桥)。

中段(伊阙裂谷):

龙门东山(战国车辙遗址,深8厘米,轮距1.4米)→ 伊河栈道遗迹(唐代,残存栈孔23处,展示“依崖架栈”工艺)→ 鲁阳关(伏牛山隘口,楚长城重要节点,现存石砌关墙)。

南段(南阳盆地):

鲁山(望城岗汉代冶铁遗址,出土“伊阙铁”农具)→ 方城(楚长城“方城缺口”,古道穿越处,现存汉代烽燧遗址)→ 南阳(宛城遗址,汉代“南都”,出土“伊阙令印”封泥,证实汉代官管古道)。

2025年6月29日于磨香斋。