大谷道:嵩山南麓的文明纽带

在洛阳东南的嵩山余脉与箕山之间,一条被岁月磨蚀的古道穿越起伏的丘陵,将伊洛平原的繁华与颍河谷地的灵秀悄然相连。这是大谷道,一条肇始于春秋、兴盛于汉唐的“东南通衢”——它从大谷关的雄关漫道中诞生,在三千年光阴里承载着王朝的金戈铁马、商队的悠悠驼铃与文人的漫漫征途。当现代游客踏上告成镇的青石板,触摸石面上深浅不一的骡马蹄印,千年古道的脉搏依然在嵩山南麓跳动,诉说着中原文明与江淮文明的古老对话。

一、文明起源:关隘与河谷的早期开拓

大谷道的诞生,是中原先民顺应地形的智慧结晶。早在春秋时期,大谷(今洛阳寇店镇大谷口)因“两山相峙,中有大谷”的地理优势,成为郑国南出的重要通道。《左传·襄公二十六年》记载的“楚师伐郑,次于鱼陵”,即经此道进军,印证了其作为军事便道的早期功能。东汉时期,大谷关作为“洛阳八关”之一正式设关,《后汉书·何进传》记载其“控嵩山之险,锁东南之冲”,与伊阙关、轘辕关共同构成拱卫都城的南线防御体系。

地理与军事的双重选择:

河谷地形的利用:大谷道沿颍河支流马涧河河谷延伸,南接颍河谷地,形成“丘陵—河谷—平原”的过渡通道。大谷关处两山间距仅50米,石砌关墙高6米,现存东汉关楼基座及明代“大谷关”摩崖题刻,道尽“一夫当关,万夫莫开”的险峻。

筑路技术的演进:丘陵地带以土径为主,局部石质路段采用“嵌入式石砭道”技术,将青石板嵌入路基,缝隙填充黏土夯实,有效应对雨水侵蚀。告成镇出土的汉代车辙(宽1.8米),见证了从先秦便道到汉代官路的演变。

二、黄金时代:通衢上的文明交响

汉唐时期,大谷道从军事便道升级为连接中原与江淮的核心通道,在政治、商贸、文化领域奏响文明交响。

1. 王朝兴衰的关隘见证

军事战略的咽喉:

东汉末年,孙坚讨伐董卓,率豫州军经大谷道进军洛阳,《三国志·吴书》记载其“进兵大谷,距洛九十里”,成为关东联军攻洛的重要路线。

北魏时期,尔朱荣南征梁朝,沿大谷道进军,在告成镇设前锋营,现存“尔朱寨”遗址出土的北魏陶片与铁箭镞,诉说着当年的金戈铁马。唐代安史之乱中,郭子仪率军经此道东进,在颍阳大破叛军,收复东都。

迁都与文化南传:

西晋永嘉之乱后,中原士族经大谷道南迁,将中原礼乐、农耕技术带入江淮。南朝文学家谢朓经此道时,在《暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚》中写道“大谷晚沉沉,吹笳凌早寒”,道尽离别中原的苍凉。

2. 商旅络绎的经济纽带

南北物资的中轴线

洛阳的丝绸、唐三彩经此道南下,在颍阳转颍河漕运至江淮;江淮的茶叶、竹木北上,经洛阳进入黄河漕运网络。唐代“茶道”兴盛时,大谷道旁的“颍阳茶肆”日均接待商队百支,《新唐书·地理志》记载的“河南府贡铁器”,即通过此道运往江南,推动江淮地区的农具革新。

手工业技术的传播

告成镇唐代冶铁遗址出土的“大谷铁”铭文农具(犁铧、镰刀等),证实中原冶铁技术经此道东传。颍阳出土的唐代陶俑,其服饰风格融合了中原宽衣与吴越窄袖,见证了商贸带来的文化交融。

3. 文人征途的诗意印记

诗词中的古道意象:

谢朓“大谷晚沉沉”的名句,成为大谷道苍凉意境的文学符号;宋代诗人梅尧臣《大谷道中》“大谷虽险远,林薄带溪谷”,以白描手法勾勒出丘陵驿路的清幽。

宗教与学术的传播:

北魏时期,佛教沿大谷道东传,告成镇“中岳庙”的修建与古道走向一致,庙内保存的北魏“中岳碑”记载了高僧经此道前往江淮传法的事迹。宋代程颢、程颐在嵩阳书院讲学,学生多经大谷道往返,形成“洛学东传”的学术路径。

三、遗珍璀璨:丘陵间的文明切片

大谷道的千年积淀,在嵩山南麓留下了丰厚的物质与非物质文化遗产。

1. 交通遗迹:丘陵中的筑路史诗

大谷关遗址:

现存明清重修的关楼基座(高6米,宽8米),券门残石上“大谷关”三字为明代刻凿,门内石壁“车不方轨,马不并辔”的题刻,与《水经注》中“大谷深险,实为要冲”的记载相互印证。

古车辙与驿站:

告成镇至颍阳段保留2公里汉代车辙(深5-8厘米),石面上骡马蹄印与车辙的叠加痕迹,记录了从战车到商队的运输演变;清代“颍阳驿”遗址留存石砌马槽、拴马桩,马槽内壁刻有“光绪三年重修”字样,展现古代驿站“前铺后厩”的布局。

古桥与渡口:

马涧河上的“告成桥”(宋代)以青石砌筑,拱券跨度12米,至今仍可通行;颍河“颍阳渡”遗址出土的唐代陶舟模型(现藏洛阳博物馆),印证了颍河水运与大谷道的联动,模型上的“颍漕”铭文,记录了当年的水上运输盛况。

2. 军事与文化遗存

战史遗迹:

告成镇“尔朱寨”遗址(北魏)出土的铁盔甲残片、弩机部件,证实了大谷道在南北朝战乱中的军事地位;唐代“点将台”遗址(颍阳东)现存夯土台基,面积达500平方米,为研究唐代军事部署提供实证。

非遗与民间记忆:

“大谷号子”作为搬运工在丘陵地带传唱的劳动号子,分“平路号”“爬坡号”,曲调高亢,歌词多为即兴创作,如“大谷关,十八弯,一弯弯过一重山”,2018年入选河南省非遗名录。每年重阳的“大谷庙会”,重现古代商队出关祭祀场景,成为地方文化的重要符号。

3. 地质与人文的共生

嵩山余脉的馈赠:

大谷道穿越嵩山余脉的石英岩丘陵,石质坚硬耐磨,古人就地取材开凿石阶,形成“石砭道”与“土径”交替的特殊形制。告成镇段的“十里松楸”景观,据《登封县志》记载为唐代种植,至今仍有300年以上树龄的古松87棵。

生态与交通的平衡:

古道沿线的“大谷梯田”(宋代开垦)依丘陵地势而建,采用“石堰+黏土”结构,有效防止水土流失,与古道形成“人地共生”的典范,2019年被列为河南省农业文化遗产。

四、当代新生:丘陵间的文明新章

20世纪初,随着平汉铁路通车,大谷道逐渐沉寂。近年来,郑州市启动系统性保护工程,让这条千年古道在丘陵间续写新篇。

1. 文旅融合:丘陵中的立体课堂

核心段保护性开发:

大谷关至颍阳段15公里古道纳入“嵩山世界文化遗产”拓展区,修复古车辙遗迹、复原大谷关楼,设置“丘陵交通体验区”,游客可推仿古骡车(载重80斤),感受“丘陵爬坡”的古代运输方式。每年清明举办“大谷春耕节”,重现宋代梯田耕作与商队启程的场景。

文化遗址的串联:

开发“大谷文化环线”,串联中岳庙(北魏)、嵩阳书院(宋代)、告成观星台(元代),形成“宗教—学术—交通”的文化线路。AR技术在颍阳驿遗址投射古代商队光影,游客可“参与”茶盐交易,成为沉浸式文旅亮点。

2. 学术研究:丘陵中的文明解码

车辙与交通史研究:

中国科学院团队通过碳14测年,确认告成镇车辙为汉代遗存,其1.8米轮距与汉代“车同轨”后的标准一致,证实了中原与江淮地区的交通标准化进程,相关成果发表于《考古学报》。

军事防御体系的价值:

大谷关“层递设卡”“依丘筑墙”的防御理念,被纳入《中国古代关隘建筑史》研究,其“关墙—驿站—烽台”的布局,为研究冷兵器时代丘陵防御提供了典型案例。

3. 生态保护:丘陵中的和谐共生

遗迹与环境的协同保护:

修复大谷道时采用“本土材料修复法”,用嵩山石英岩替换风化石阶,植被恢复选择本地耐旱树种(侧柏、栎树),与丘陵生态系统无缝衔接。设立生态监测站,重点保护古道沿线的野生连翘、柴胡等中药材,实现“文化保护与生态经济”的双赢。

乡村振兴的纽带:

颍阳镇依托古道遗址发展“驿站民宿”,将清代驿丞署遗址改造为茶文化体验中心,2023年接待游客12万人次,带动周边农产品(颍阳小米、告成豆腐)年销售额增长30%,成为“古道赋能乡村”的典范。

大谷道的千年变迁,是中原文明适应自然、利用自然的生动实践:它因关隘而险,因河谷而通,因交流而兴,因保护而新。当我们在大谷关遗址聆听山风的呼啸,在告成镇触摸斑驳的车辙,在颍阳驿想象商队的灯火,看到的不仅是一条穿越丘陵的古道,更是中华民族在地理限制中创造文明、在交流碰撞中孕育新生的永恒精神。

从春秋的军事便道到今日的文旅步道,大谷道始终以“连接”的姿态存在——连接山水,连接古今,更连接着人类对文明根脉的追溯与传承。正如颍河水千年不息,这条镌刻在丘陵间的文明纽带,将继续在新时代的语境中,讲述中原文明开放、坚韧、包容的永恒故事。

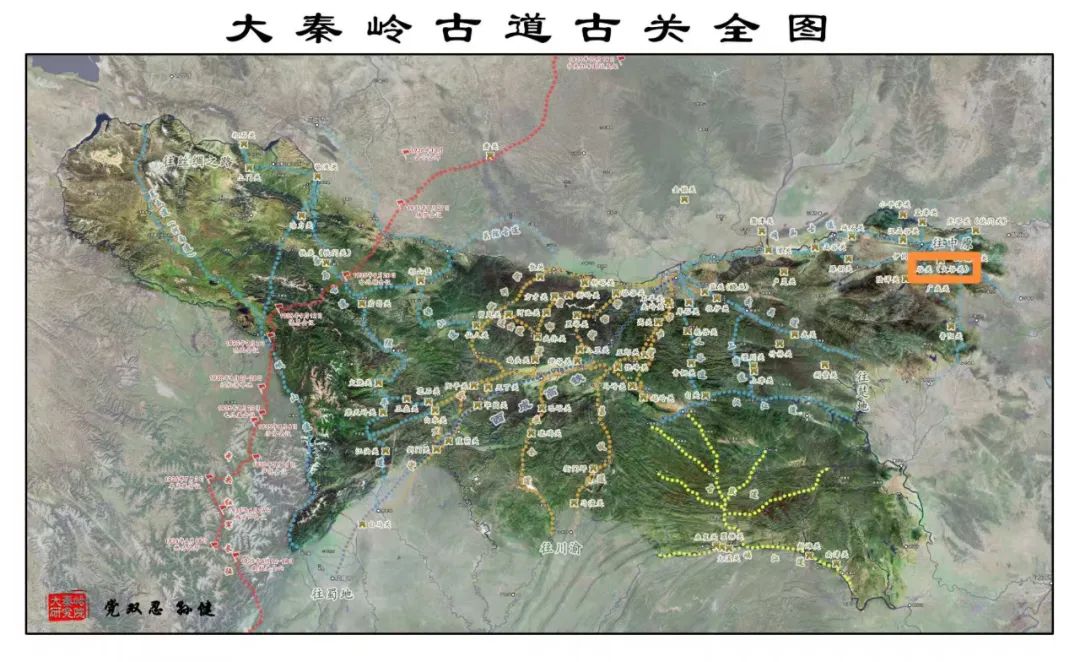

古道路线详图

北段(伊洛平原):

洛阳(汉魏故城遗址)→ 寇店镇(大谷关遗址,东汉关楼基座)→ 庞村镇(北魏“尔朱寨”遗址,出土军事遗存)→ 告成镇(观星台,元代郭守敬测天制历处,汉代车辙遗址)。

中段(嵩山余脉):

告成镇→ 少室山支脉(丘陵地带,保留2公里原始车辙)→ 颍阳镇(清代颍阳驿遗址,留存石砌马槽)。

南段(颍河谷地):

颍阳镇→ 襄城(颍河漕运起点,宋代“颍阳渡”遗址)→ 许昌(汉代“许都”,出土疑似“大谷令”封泥)→ 江淮地区(经颍河入淮河,连接扬州、南京)。

2025年6月28日于磨香斋。