轘辕道:嵩山褶皱里的千年通衢

在中岳嵩山的层峦叠嶂间,一条被岁月碾出深痕的古道蜿蜒如青铜纽带,将洛阳盆地的王都气象与南阳盆地的荆楚风烟紧紧相连。这是轘辕道,一条承载着大禹开山传说、兴盛于汉唐的“九塞通衢”——它从太室山与少室山的夹缝中诞生,在三千年光阴里见证王朝更迭、商旅络绎与文化交融,以“十八盘”的险峻石阶、轘辕关的雄关漫道,镌刻出中华民族“逢山开道、遇壑架桥”的开拓精神。当现代游客的脚步踏上青石板,触摸石面上深浅不一的车辙,千年古道的脉搏依然在嵩山深处跳动,诉说着中原文明与荆楚文明的古老对话。

一、文明起源:传说与实证交织的开山之路

轘辕道的开辟,与中原文明突破地理桎梏的早期实践紧密相关。据《淮南子》记载,大禹治水时“通轘辕山”,传说其化熊开山的壮举形成了轘辕口“山路险阻,十二曲道”的险峻地貌(《水经注》)。这一传说虽蕴含先民改造自然的想象,却与考古发现相呼应——夏商时期的告成镇(距古道10公里)已形成聚落,二里头文化遗址出土的陶片,暗示早期便道的存在。

军事关隘的雏形:

东汉时期,轘辕关作为“洛阳八关”之一正式设关(《后汉书·何进传》),扼守伊洛平原南出的咽喉要冲。现存关楼基座(明清重修)宽仅5米,两山夹峙的“双阙夹道”设计,重现了“一夫当关,万夫莫开”的军事防御智慧。

告成镇战国车辙遗址中,两道平行凹槽深达8厘米(推测为独辀车碾轧痕迹),清晰记录了先秦车辆“贴壁而行”的轨迹,印证了古道作为军事便道的早期功能。

二、黄金时代:贯通南北的文明动脉

汉唐以降,轘辕道从军事便道升级为连接中原与荆楚的核心通道,成为王朝经略、物资流通与文化迁徙的重要载体。

1. 政治军事的咽喉之道

帝王巡狩与征战:北魏孝文帝迁都洛阳后,亲率百官经轘辕道南下,《魏书》记载其“见山路险阻,遂命修治,凿石架木,累旬而通”,奠定了古道的官路地位。唐武德三年(620年),李世民率军经此道南攻王世充,在轘辕关设前锋营,现存“秦王寨”遗址出土的唐代箭镞,诉说着当年的金戈铁马。

文明南传的走廊:西晋永嘉之乱后,中原士族经轘辕道南迁,成为客家先民的重要迁徙路径。他们将中原礼乐、农耕技术带入江南,轘辕关因此被称为“衣冠南渡第一关”。

2. 商旅络绎的经济纽带

南北物资的中轴线:洛阳的丝绸、唐三彩经此道南下,在南阳盆地转汉水至荆楚;南阳的竹木、茶叶北上,经洛阳进入黄河漕运网络。鲁山望城岗汉代冶铁遗址(全国重点文物保护单位)出土的铁犁铧,证实中原冶铁技术沿古道南传,推动了荆楚地区的农业革新。

- 诗词中的古道意象:宋代诗人梅尧臣《轘辕道》云“古壁挂青苍,天风起萧瑟”,道尽古道的险峻与历史的苍凉;明代旅行家徐霞客经此道时,在《游嵩山日记》中记载“石磴嶙峋,盘折而上,凡十八折”,“十八盘”之名由此广传。

3. 文化交融的立体长廊

宗教与学术的传播:佛教沿轘辕道北上,距古道15公里的少林寺(北魏建寺)成为禅宗祖庭,玄奘出家前曾经此道往返洛阳求学,其“宿关下梦山崩”的典故(《大慈恩寺三藏法师传》),为古道增添了神秘色彩。

官学与民间的互动:北宋时期,轘辕道作为“东京—西京—南阳”官路的关键段,苏轼、欧阳修等文官多次经此往返,留下“崎岖轘辕道,风雪暮萧萧”(欧阳修《轘辕道中雪》)等诗句,成为宋代“文官政治”的地理注脚。

三、遗珍璀璨:石阶上的文明密码

轘辕道的千年积淀,在嵩山深处留下了丰厚的物质与非物质文化遗产。

1. 交通遗迹:山地筑路的活教科书

轘辕关遗址:现存关楼基座高6米,券门上方“古轘辕关”石匾为明万历年间所刻,门内“车不方轨,马不并辔”的摩崖题刻,道尽古道之险。清代《登封县志》记载的“关楼三层,上层祀关帝,中层驻兵,下层通车”,印证了其军事与宗教复合功能。

十八盘古道:登封至汝州段保留3公里原始石阶,石面上5-15厘米深的车辙,记录了从先秦独辀车到明清骡马队的运输演变。其中“吊桥沟”段发现清代修路碑刻,记载“官民集资,凿石补路”,见证了古道的历代修缮传统。

古桥与驿站:鲁山“望城岗古桥”(汉代)以青石砌筑,拱券跨度8米,至今仍可通行;偃师“七贤镇”(原“轘辕驿”)留存清代驿丞署遗址,石砌马槽刻有“光绪十年重修”字样,展现了古代驿站“前铺后厩”的布局。

2. 民间记忆与信仰符号

大禹文化的延续:轘辕山“禹王庙”(明代重建)供奉大禹“导轘辕”神像,庙会期间的“开山鼓”表演,模拟传说中大禹化熊凿山的动作,2019年入选河南省级非遗。

关公信俗的衍生:轘辕关旁的“安阳宫”(清代建筑)供奉关羽为“护路神”,商队过往必以茶酒祭祀,庙内现存乾隆年间“修路功德碑”,记载了23家商户集资白银三百两修缮古道的史实。

3. 地质与人文的共生

嵩山“五世同堂”奇观:古道穿越太古代至新生代地层,十八盘石阶多由石英岩开凿而成,石质坚硬耐磨,历经千年仍保存完好。地质学家李四光曾在此考察,认为轘辕道的修筑充分利用了嵩山“单斜构造”的稳定性。

生态与交通的平衡:古道两侧现存的侧柏、银杏,部分树龄超过300年,与文献记载的“松楸夹道,荫蔽十里”相吻合,形成“人修其路,天护其林”的和谐图景。

四、当代新生:在保护中续写通途传奇

20世纪初,随着平汉铁路通车,轘辕道逐渐淡出交通舞台。近年来,河南省启动古道保护工程,让这条千年通衢重新焕发活力。

1. 文旅融合:激活历史的立体课堂

核心段保护性开发:登封轘辕关至鲁山望城岗段20公里古道纳入“嵩山世界文化遗产”拓展区,修复十八盘石阶时遵循“最小干预”原则,保留60%原始路面。设置“车辙体验区”,游客可推仿古独辀车(载重50斤),感受“贴壁而行”的古代运输方式。

文化节庆与非遗活化:每年重阳节举办“轘辕关秋祭”,复原东汉关隘拜祭仪式;“轘辕号子”经整理后搬上舞台,其“爬坡号”的高亢旋律与嵩山峡谷的回响相得益彰,成为河南民歌的重要分支。

2. 学术研究:解密古代交通的钥匙

车辙考古的新发现:北京大学团队通过三维扫描,发现车辙宽度从先秦的1.4米(独辀车)演变为明清的1.8米(骡马队),证实了交通工具与道路形制的协同进化,相关成果发表于《考古学报》。

- 关隘防御体系的价值:轘辕关“层递设卡”“以险制塞”的设计理念,被纳入《中国古代关隘建筑史》研究,其军事功能与地形利用的结合,为长城、山海关等关隘的修筑提供了早期范本。

3. 生态保护:文明与自然的双向守护

遗迹与环境的共生:修复吊桥沟段时,采用嵩山本地石英岩替换风化石阶,木构栈道选用经防腐处理的栎木,与周围地质景观浑然一体。设立生态监测站,对古道两侧1公里范围内的植被进行定期养护,确保“修旧如旧,护旧如新”。

现代交通的时空对话:郑少高速与轘辕古道在嵩山段平行延伸,相距最近处仅500米。高速公路隧道口特意设计为仿古关楼样式,形成“千年古道与现代通途”的视觉呼应,成为“交通文明史”的立体教科书。

轘辕道的千年变迁,是中原文明向外拓展的缩影:它因传说而神秘,因关隘而险要,因交流而兴盛,因保护而新生。当我们在十八盘触摸深浅不一的车辙,在轘辕关聆听山风掠过的呼啸,在驿站遗址想象商队的灯火,看到的不仅是一条穿越嵩山的古道,更是中华民族在地理限制中创造可能、在文明碰撞中孕育新生的永恒精神。

从东汉的金戈铁马到今日的文旅步道,轘辕道始终以“连接”的姿态存在——连接南北地理,连接古今智慧,更连接着人类对文明根脉的追溯与传承。正如嵩山的岩石层叠不息,这条镌刻在大地上的文明通衢,将继续在新时代的语境中,讲述中原文明开放、包容、坚韧的永恒故事。

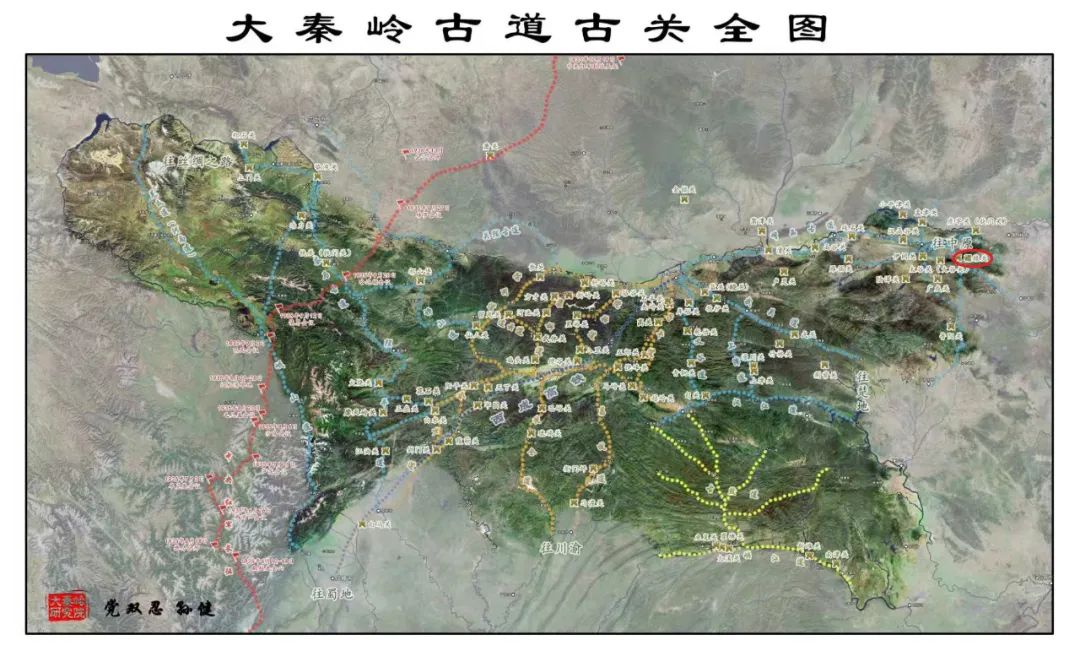

附:古道路线详图

北段(中原腹地):

洛阳(汉魏故城遗址)→ 偃师(二里头夏都遗址,距古道10公里)→ 缑氏镇(玄奘故里,古道在此折向东南)→ 登封告成镇(观星台,元代郭守敬测天制历处)。

中段(嵩山天险):

登封轘辕关(东汉设关,明清重修关楼遗址)→ 十八盘(18处“之”字盘道,最陡坡度35°,留存历代车辙)→ 汝州(风穴寺,唐代建筑,寺藏《轘辕道碑记》)。

南段(南阳盆地):

鲁山(望城岗汉代冶铁遗址,古道与“夏路”汇合处)→ 方城(楚长城“方城缺口”,古道穿越处)→ 南阳(宛城遗址,出土“轘辕令印”封泥,汉代官管古道实证)。

2025年6月28日于磨香斋。