虎牢道:雄关锁豫,千年古道照烽烟

在中国中原腹地的苍茫大地上,有一条蜿蜒千年的古道横亘于嵩山北麓与黄河之滨,它西接洛阳王气,东连汴梁繁华,以“一夫当关,万夫莫开”的雄姿,在华夏文明史上刻下了深深的辙印。这条承载着金戈铁马与商队驼铃的古道,便是闻名遐迩的虎牢道。

一、陉谷锁钥:天地造化的咽喉要冲

虎牢道的核心在虎牢关,其地北临滔滔黄河,南倚巍巍嵩山,两山夹峙间形成宽仅350米的峡谷走廊。黄河在此折而东流,冲刷出陡峭的河岸;嵩山余脉逶迤北伸,化作壁立千仞的邙岭。这般“河嵩山险”的天然屏障,造就了“锁天中枢衢,扼九州咽喉”的地理格局。自洛阳东出,经偃师、巩义,至汜水镇突然进入“瓶颈”,虎牢关如铁锁横陈,将千军万马的奔突之势收束于一线之间。

古道之上,黄土夯实的路面至今仍留存着车轮碾轧的深沟,两侧土壁中偶尔可见汉代的陶片、唐代的砖瓦,仿佛在诉说着过往的喧嚣。据《水经注》记载,此处春秋时称“制邑”,因郑庄公“制,岩邑也”的论断,早早便被赋予了军事重镇的宿命。战国时韩国在此筑城,名“成皋”,取“成其皋牢”之意,虎牢道的雏形由此奠定。值得注意的是,东汉灵帝时期为抵御黄巾军而设的“洛阳八关”中,旋门关与虎牢关关系密切。唐代《元和郡县志》明确记载:“旋门关,在(成皋)县西南十里”,其位置大致在今荥阳市高山镇穆沟火车站一带,与虎牢关同处汜水镇以西约10平方公里范围内,形成“双关互峙”的防御体系。尽管旋门关遗址已难觅踪迹,但其与虎牢关的历史渊源,为古道增添了更多军事智慧的注脚。

二、金戈铁马:兵家必争的千年战场

虎牢道的每一粒沙尘都浸透着战火的淬炼。东汉末年,吕布据关而守,《三国演义》中“三英战吕布”的传奇虽为艺术演绎,却让虎牢关的威名随着书页流传千古。真正改写历史的战役发生在唐武德四年(621年),李世民率三千五百玄甲军疾驰虎牢,以“围点打援”之策大破窦建德十万大军,创造了中国军事史上以少胜多的经典战例。至今关前犹存的“点将台”遗迹,实为清代所筑纪念性建筑,虽非唐代遗存,却依然让人遥想当年战马的嘶鸣与将士的呐喊。

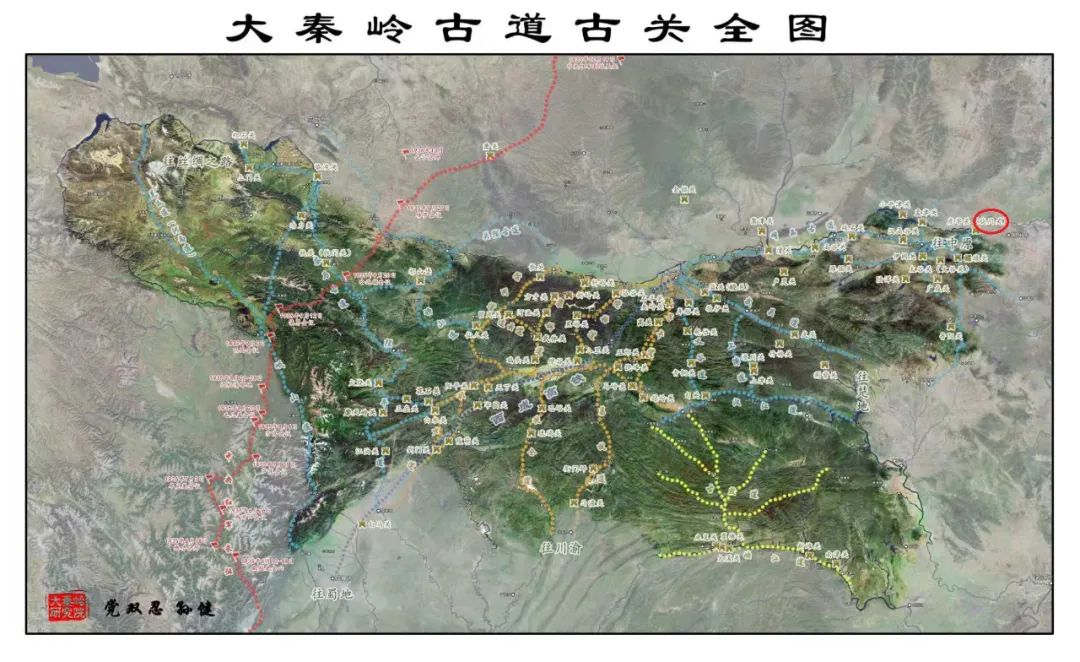

作为洛阳的东方门户,虎牢道与北侧的孟津关(位于阳壶古道上)共同构成拱卫洛阳的战略屏障。孟津关北濒黄河,南依邙岭,凭借“以关制河、以河卫关”的地理优势,成为历代兵家争夺的焦点。阳壶古道自山西太原经侯马、垣曲渡口南渡黄河后,经渑池、新安等地直通洛阳,与虎牢道在洛阳城下交汇,形成“北控燕晋、东引齐鲁”的交通网络。这种“双关两道”的布局,让洛阳在冷兵器时代拥有了难以撼动的战略地位。

三、通衢辐辏:文明交融的黄金纽带

除去刀光剑影,虎牢道更是一条流淌着财富与文化的通衢。隋唐时期,随着大运河的贯通,洛阳成为“天下之中”,虎牢道作为“两京大道”的核心段,每日车水马龙。西域的胡商牵着骆驼带来琉璃与香料,江南的漕船载着丝绸经黄河转陆运至此,中原的瓷器、铁器亦由此远销四方。巩义黄冶窑的考古发现(2002-2004年)证实其为唐三彩主要产地,古道周边农田散落的瓷片多属晚唐至宋元时期遗物,见证着当年“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去”的繁忙景象。

文人墨客的足迹同样遍染古道。刘禹锡路过汜水,望着滔滔黄河写下“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”,将虎牢道的雄浑气象凝于笔端。尽管李白《古风·其二十八》中的“白日曜紫微,三公运权衡”与虎牢关无直接关联,但其仗剑东游的身影,仍为这条铁血雄关注入了不羁的文气。

四、岁月留痕:遗世独立的关城记忆

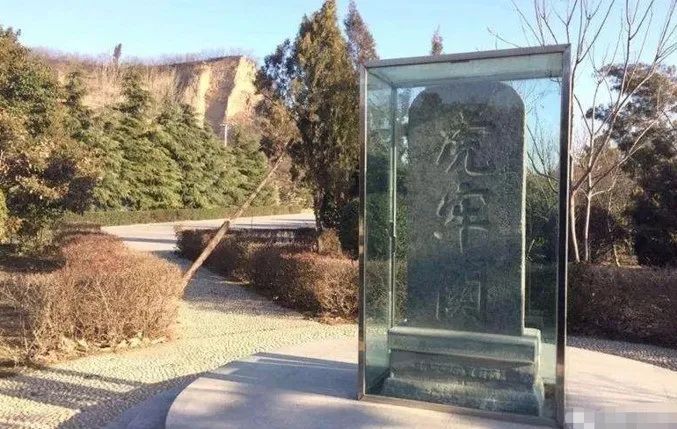

如今的虎牢关遗址虽已斑驳,却依然倔强地矗立在汜水镇西。明代重修的关楼基石犹存,“虎牢关”三个隶书大字虽经风雨侵蚀,仍苍劲有力。关城两侧的土夯城墙残垣,经C14测定包含汉唐至明清多层堆积,印证着千年的沧桑变迁。20世纪50年代,考古工作者在此发现了汉代的弩机、唐代的铠甲残片,以及宋元时期的陶瓷器,这些文物如同散落的珍珠,串起了虎牢道的千年光阴。

站在关楼上北望,黄河水依然奔腾不息,南岸的陇海铁路紧邻遗址而过,与连霍高速(位于黄河南岸5公里外)平行而驰,现代交通线与古代驿道在此重叠。古道不再,但虎牢关的故事仍在流传——它是教科书里的经典战例,是影视剧里的英雄舞台,更是每个中国人心中关于“雄关”的文化符号。

虎牢道的兴衰,是一部浓缩的中国通史。它见证了王朝的更迭、文明的碰撞,也承载着开拓的勇气与守护的坚韧。当历史的烽烟散尽,这条古道早已融入民族的血脉,成为我们回望来时路的精神坐标。正如黄河水永远奔流向海,虎牢道的传奇,也将在代代相传的讲述中,永远鲜活如初。

2025年6月27日于磨香斋。