武关的变迁史——从少习国到关中要塞

秦岭东段南麓,丹江如练,切开层峦叠嶂,在今陕西丹凤县境冲刷出一道险峻的峡谷。峡谷东口,一座雄关依山傍水,扼守着关中平原通往南阳盆地的咽喉——这便是与函谷关、大散关、萧关并称“秦之四塞”的武关。然而,这座承载着两千余年军事记忆的关隘,其历史脉络需从争议与实证中重新梳理:从文献记载的“少习”地名,到战国秦塞的“武关”之名,其演变史恰似一面棱镜,折射出秦岭东段地缘政治的千年剧变。

一、少习:从地名到方国的历史迷雾

关于“少习”的早期记载,最早见于《左传·哀公四年》“将通于少习以听命”,杜预注“少习,商县武关也”,此时“少习”尚为地理概念而非国名。学界对“少习国”的争议核心在于:是否存在一个商代至西周的“习国”?

1. 文献与考古的矛盾证据

据《路史·国名纪》载“習,伯爵,商世国”,但考古发现尚未直接证实其存在。1986年商洛东龙山遗址出土的西周早期青铜觯,其“習侯作父辛彝”铭文曾被视为习国存在的证据,然此铭文未见于公开考古报告,学界多认为“習”可能是族徽而非国名。

丹凤县武关镇周边发现的商代晚期建筑基址与祭祀坑,只能证明此地存在早期聚落,无法确证为“习国”都城。少习山(今少习岩)因山势险峻得名,“少习”作为地名早于方国概念,更可能是周初对丹江上游族群的泛称。

2. 楚国北扩与少习归属

春秋早期,楚国势力沿丹江流域北上,至楚成王时期(前671—前626年)与秦国争夺商於之地(今商洛地区)。《史记·楚世家》记载,楚国在此设“析邑”(今河南淅川),控制武关道,而“少习”作为析邑北侧的险要之地,逐渐成为楚秦边境的军事据点。此前所谓“少习国被楚文王吞并”的说法,缺乏确切纪年支撑,更可能是楚国在扩张过程中逐步同化当地族群的结果。

二、少习关:春秋秦楚的边境节点

当楚国在少习山与武关河峡谷间设立关隘时,“少习关”的名称正式出现。这一阶段的关隘更似“边卡”而非“要塞”,其功能与形制受限于春秋时期的战争形态:

1. 军事与交通的双重属性

少习关位于武关道穿越秦岭东段南麓的咽喉隘口,是关中通往南阳盆地的必经之路。公元前622年,秦军南下攻打鄀国(今河南淅川)时,少习关成为后勤通道;而楚庄王称霸中原时,也曾通过此关向秦国施压。

关隘形制尚无考古实证。据《水经注》描述,春秋关隘可能依托天然岩壁修筑木栅或夯土墙,与战国以后的石砌关城有本质区别。现存武关遗址的夯土城墙(高8米,东西券门)实为明正德五年(1510年)重修遗存,不可溯及春秋。

2. 名称演变的政治逻辑

战国中期(约前340年),商鞅受封商於十五邑,秦国正式控制少习关。为强化对东南方向的防御,秦国将关隘更名为“武关”,取“以武慑敌”之意。这一改名并非简单的文字更替,而是标志着关隘从“楚秦界卡”向“秦国国防要塞”的质变——此后武关与函谷关形成“东西呼应”的防御体系:函谷关阻东方六国,武关扼楚国北进。

三、武关:战国秦塞的战略建构

秦国对武关的改造,是其“四塞防御体系”的关键一环。尽管战国关城形制已无实物可考,但通过历史事件与汉代遗存可还原其战略价值:

1. 地形利用与防御布局

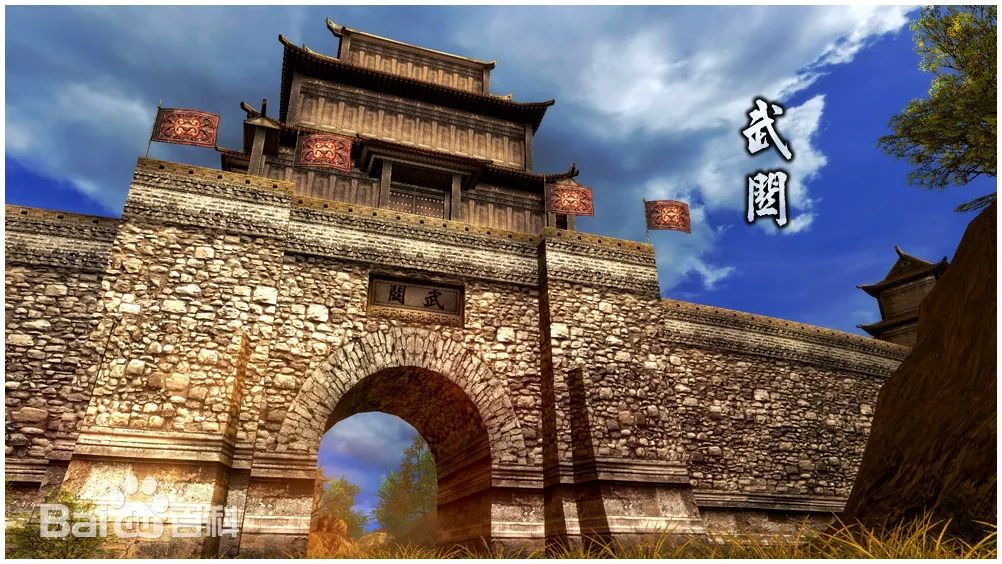

武关地处武关河峡谷最窄处(宽约50米),北依少习山,南临武关河,形成“山环水绕,深险如函”的天然屏障。秦国在此基础上修筑石砌城墙,设置礌石槽与烽火台,关城东西各设券门,东门额题“武关”,西门额题“三秦要塞”(现存为明代刻字)。这种“以险制塞”的布局,与函谷关的“崤函之险”异曲同工,均体现了秦国“因地形,用险制塞”的军事智慧。

2. 改写战国格局的关键战例

丹阳之战(前312年):楚怀王率楚军攻秦,主力在丹阳(今河南淅川)与秦军决战,而武关成为秦军迂回包抄的通道。秦军出武关东进,切断楚军粮道,斩首8万,此战使楚国失去对汉中的控制,武关的战略价值由此凸显。

武关会盟(前299年):秦昭襄王诱楚怀王至武关会盟,将其扣押至咸阳。尽管割让巫郡、黔中郡是后续胁迫结果,但此事件标志着楚国彻底退出争霸舞台,武关成为“弱国无外交”的历史见证。

3. 交通与军事的复合功能

武关道经秦国整修后,成为关中与东南地区的交通动脉。秦始皇二十九年(前218年)东巡时曾经武关往返,东汉时期,武关道仍是江淮漕粮入关中的辅助通道。但需纠正的是,秦始皇五次出巡仅一次经武关,班超经略西域并未取道武关,其路线仍以河西走廊为主。

四、从关隘到遗产:武关的千年蜕变

秦末汉初,武关因“刘邦破武关入咸阳”的典故声名大噪,此后历代均在此驻军设防。唐代安史之乱时,张巡曾建议“守武关以绝江淮粮道”,可见其军事价值延续至中古。宋明以降,随着政治中心东移,武关的军事地位逐渐让位于襄阳,但作为商於古道(丝绸之路南线)的节点,仍在文化交流中扮演角色——杜牧《题武关》“碧溪留我武关东,一笑怀王迹自穷”,李商隐《商於》“商於朝雨霁,归路有秋光”,均以武关为载体抒发历史感慨。

1. 明清关城的实际规模

文中“明清关城形制远不及战国”的说法有误。明正德年间重修的武关城周长1.5公里,较战国关城规模扩大,清代仍设“武关营”驻军。现存关城东门“武关”、西门“三秦要塞”及内门“古少习关”石刻,均为明代遗存,其中“古少习关”摩崖石刻位于东门内额,非天然岩壁凿刻。

2. 现代保护与活化

2025年1月,丹凤县武关镇被陕西省人民政府公布为“陕西省历史文化名镇”,当地正推进投资3000万元的古城保护项目,包括田家大院修缮、少习山遗址公园建设等。武关河石拱桥(1959年建)作为现代水利工程遗产,曾多次抵御洪水,现为县级文物保护单位。而“武关八景”中的“笔山鹿鸣”“砚水鱼跃”等自然景观,正被纳入文旅融合规划,使这座千年关隘在当代重获生机。

五、地理与政治的互动:武关演变的本质

少习关至武关的演变,本质是军事地理适应政权需求的动态过程:春秋时期,它是晋楚拉锯的边境节点;战国以降,成为秦国“四塞”的东南屏障;明清时期,则转型为区域文化地标。其名称与功能的更迭,既非“层垒的历史传说”,也非简单的地理命名演变,而是关中政权与东南势力地缘博弈的直接反映——正如顾祖禹在《读史方舆纪要》中所言:“武关,秦之南关也,扼秦楚之交,据山川之险,自昔用武之地。”

从争议中的“少习”聚落,到明城墙矗立的武关古镇,这片秦岭峡谷承载的不仅是地名的更替,更是中华文明在山水之间刻下的战略智慧。当游客今日登上少习岩,远眺武关河如带,所见不仅是自然奇观,更是一部浓缩了地缘政治、军事工程与文化记忆的立体史书。(文/党双忍)

2025年6月24日于磨香斋。