崤函古道:秦岭黄河间的中华走廊

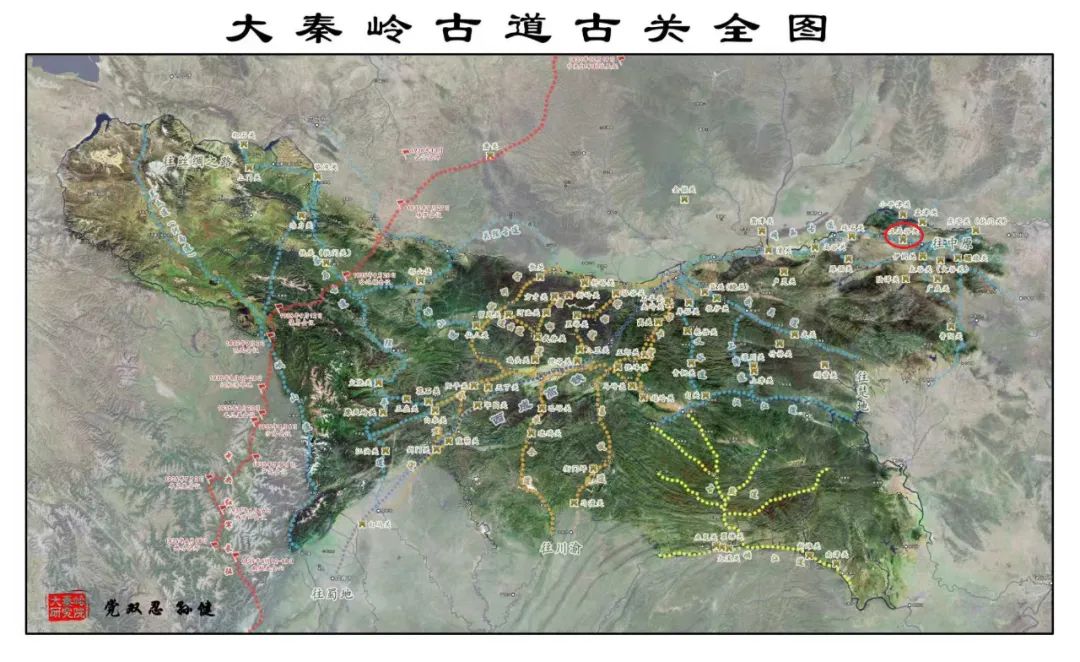

在秦岭北麓与黄河三门峡的褶皱间,崤函古道西起潼关(古桃林塞),东抵洛阳(古成周),以“西段峡谷锁钥、中段分线并峙、东段平原辐辏”的三段式布局,构成连接关中与中原的“中华走廊”。这条全长约200公里的千年通衢,从潼关到陕县(今三门峡)是绝壁夹河的军事玄关;出陕县后分南北双线,北线沿黄河而行,南线穿崤山而进;最终在新安县汉函谷关合流,铺展成中华文明的“动脉级”通道。

一、地理脉络:三段式的立体交通网络

西段:潼关至陕县——绝壁夹河的军事玄关(100公里)

从潼关(海拔320米)东行,古道紧贴秦岭北麓与黄河之间的狭长河谷,100公里路段形成“一河两岸,三险相叠”的天然屏障。

核心枢纽:秦函谷关的险峻控扼

秦函谷关(今灵宝市王垛村)位于西段中部,是古道西段的核心险关。关城踞崤山北麓、黄河之滨,东西长150米,南北宽80米,汉代关墙基址(宽8米)嵌有宋代“函关古道”石碑,印证《战国策》“秦东有函谷之固”的记载。关前“鸡鸣台”遗址(高15米)相传为孟尝君脱逃处,反映其“一夫当关”的防御效能。2021年考古发现关墙内藏有战国时期“弩机坑”,推测曾部署强弩手200余人,与《墨子·备城门》“二步一弩”的防守密度吻合。

通行特征与工程技术

路面以河卵石铺砌,部分绝壁区段采用“火焚水激”法开凿,如灵宝孟村段岩壁可见直径18厘米的东汉栈孔,呈单排斜向排列(与水平面呈45°),用于架设木构栈道。据2014年考古测绘,此段平均坡度达12°,部分区段需“凿磴为阶”,现存唐代石阶(高25厘米)每级均刻有防滑凹槽,至今仍可辨识骡马铁掌留下的凹痕。石壕段230米石灰岩路面车辙深0.41米、宽1.06米,与《唐六典》“官路宽一丈(3米)”记载吻合,印证其作为军事要道的通行强度。

中段:陕县分线——兵商并峙的南北双雄(80公里)

出陕县(今三门峡市,分线地理枢纽)后,古道因崤山南北两列支脉分为功能迥异的北线(黄河滨)与南线(崤山腹),双线并行80公里:

北线:黄河阶地的军事快道(陕县→新安县,80公里)

沿黄河南岸东北而行,地势稍缓但临崖傍河,现存汉代纤道栈孔(边长20厘米,深50厘米)呈“之”字形分布,《宋史·河渠志》记载的“漕粮转输陕州”即经此线。稠桑驿(今灵宝川口乡)遗址出土的唐代“急递军粮”驿券(长25厘米,宽15厘米),证实其“日行六百里”的军事运输能力;硖石驿(三门峡硖石乡)宋代转般仓基址(长50米,宽30米),曾囤积粮草百万石,驿墙残留的“防潮砖层”(厚10厘米),显示古代仓储技术对黄河湿润环境的适应。东汉末年曹操为西征马超、韩遂开凿的“北山高道”(曹魏古道)即位于此线,成为后世主要军事通道。

南线:崤山腹地的商贸干道(陕县→宜阳,80公里)

向南翻越南崤山(海拔1000米),穿行洛河支流谷地,谷宽50-200米,是春秋战国“秦楚通道”的核心段。雁翎关(洛宁县)现存明代石砌关门(高5米),门额“天开函谷”为清乾隆年间重刻,关内存放的宋代礌石(重200斤),其“V”型槽痕(深3厘米)显示曾用于架设滚木礌石。石壕段遗址(陕州区硖石乡)作为丝绸之路唯一道路遗产,出土的波斯萨珊王朝银币(直径3厘米,6-7世纪),币面“库思老二世”头像清晰可辨,印证粟特商队的往来足迹。

东段:新安县合流——平原辐辏的文明通衢(20公里)

南北线在新安县汉函谷关(东段合流枢纽)合流,形成“秦关控西,汉关制东”的双重屏障。

合流枢纽:汉函谷关的战略升级

汉函谷关(汉武帝元鼎三年迁建,前114年)位于东段起点,采用“双关门”结构:东门额“紫气东来”(取老子过函谷关典故),西门额“汉函谷关”,关城宽200米,夯土层含汉代筒瓦(直径18厘米)与“关都尉”封泥。2013年考古发现关墙基址(宽8米),出土的“守关弩机”(青铜制,望山高5厘米),与《汉书·李广传》“发弩射匈奴”的记载相互印证,显示其作为东段门户的防御强度。

平原通衢的辐射能力

过汉函谷关后,古道沿涧河进入洛阳平原,路面拓宽至5米,以青石板铺砌,现存清代“洛阳西大道”石碑(高2米)记载“通秦达楚,官商并走”。东汉“崤函驿使”画像砖(出土于洛阳邙山,现藏河南博物院),生动描绘驿卒骑马持节、身背信囊的疾驰场景,印证《汉官仪》“三十里一驿,驿有驿马”的制度,此处成为“东连齐鲁、南接荆襄、西通关中”的交通中枢。洛阳隋唐城遗址出土的波斯银币(478枚)、拜占庭金币(13枚),均沿此道传入,实证其作为丝绸之路东端起点的贸易活力。

二、历史回响:三段式的文明博弈

西段:军事防御的生死玄关

秦晋崤之战(前627年)的地理宿命

秦军经西段东进伐郑,归途在北线北崤山(今洛宁县河底镇)遭晋军伏击,《左传·僖公三十三年》记载“晋人御师必于崤”,因西段三门峡河段“两岸皆高山,河贯中流,车马不得并行”(《读史方舆纪要》),秦军辎重队难以展开,终致“匹马只轮无反者”。2018年该处出土的秦式青铜剑(长90厘米,刃部含铬涂层)与晋式戈(援长22厘米),证实冷兵器时代峡谷地形对战役胜负的关键影响。

安史之乱的粮道绞杀(756年)

叛军据西段秦函谷关阻断长安粮道,郭子仪率朔方军从山西龙门渡河,经南线“夏路”(《史记·货殖列传》)迂回陕县,《旧唐书·郭子仪传》记载“自杏园度河,破贼于陕州之东”,此役打通东段补给线,使唐军得以“粮运继至,军声大振”,凸显西段“一夫当关”的战略价值。

中段:兵商互补的双雄传奇

北线:军事工程的千年演进

北宋《武经总要》记载北线设“都巡检司”,每隔10里建“烽燧台”(现存6处基址,直径8米),形成“一驿一烽”的预警体系。明代在雁翎关增设“石筑关墙”(现存残长200米,高3米),墙体嵌有“防胡入塞”石碑,显示其从商道到军事壁垒的功能转变,印证“兵商两道,因势而变”的古道智慧。曹操开凿的北崤道(曹魏古道)在东汉后逐渐取代南崤道成为主要军事通道,《读史方舆纪要》称“曹公开北道,嗣后遂以北道为大路”。

南线:丝绸之路的东方支线

石壕段出土的粟特人墓志铭(唐代,青石质,高60厘米),碑文记载“康国贾胡康阿驮,经崤南道至洛阳,贸丝帛返撒马尔罕”。洛阳隋唐城遗址出土的联珠纹锦(经密达120根/厘米),其“野猪头”图案与南线传入的波斯风格一致,证实“胡商载来琉璃器,汉贾运出蜀锦缎”的双向贸易。南线作为“陆上丝绸之路”与“南方丝绸之路”的连接段,成为中亚文明东传的重要通道。

东段:文明交融的通衢大道

洛阳作为“东方起点”的形成

东段连接洛阳“丝绸之路起点”,北魏洛阳城“四通市”遗址出土的波斯银币(478枚)、拜占庭金币(13枚),均沿此道传入。《洛阳伽蓝记》记载的“商胡贩客,日奔塞下”,正是东段“车马阗咽,歌吹沸天”的真实写照,此处成为粟特商队、波斯使节进入中原的“最后玄关”。

文化基因的双向渗透

龙门石窟古阳洞的北魏造像(493年开凿),佛像高鼻深目(犍陀罗风格)与衣纹褶皱(汉地“褒衣博带”)并存,其粉本画稿推测由南线胡商带入,经东段工匠融合创作,成为“中西合璧”的艺术典范。这种文化交融甚至影响到饮食,洛阳水席中的“胡辣汤”,正是中亚胡椒与中原汤羹结合的味觉见证。

三、现代遗存:三段式的时空对话

西段:绝壁上的古今竞速

陇海铁路与古道的“平行叙事”

1905年开工的陇海铁路(今连霍高速)在西段基本与古道重合,史家滩隧道(长1.8公里)穿越北崤山时,距汉代纤道遗址仅500米,隧道内壁镶嵌的古道剖面图(1:1000),精准标注秦函谷关、陕县等关键节点。2020年三维扫描显示,铁路线与古道中线偏差未超过20米,印证“因循旧道”的选线原则,现代交通仍在沿用古代“择险而守、择夷而通”的智慧。

黄河纤道的活态遗产

西段留存的200余处汉代栈孔,2014年作为“丝绸之路:长安-天山廊道”遗产点列入世界遗产。考古人员在栈孔底部发现的“桐油浸木”残留(碳14测年距今2100年),证实《汉书·沟洫志》“栈道木必浸油三年”的防腐工艺,其45°斜撑结构经现代有限元分析,承重能力达800斤/米,与古代“一梁一柱”设计完全吻合,成为研究古代交通工程的“活化石”。

中段:谷道中的文明接力

108国道对南线的“保护式绕行”

108国道在南线石壕段特意绕行,保留30米原始车辙路面,2020年修复的“石壕古驿”按唐代规制复建,驿馆内陈列的“驿马食槽”(青石制,长2米)、“通关文牒”仿制品,重现“验符换马”的驿传流程。每年“重走崤函古道”徒步活动,吸引数千人体验南段18°坡度的“胡商驼队之路”,部分路段仍可听到骡马脖间铜铃的回响。

数字技术的场景复原

洛阳“崤函古道数字馆”利用VR技术,分段还原历史场景:西段展现秦军“栈道行军”,士兵背负戈矛在15°陡坡攀爬,虚拟栈道随脚步产生晃动反馈;中段对比北线“纤夫拉纤”(模拟黄河水流声与号子声,拉纤阻力通过手柄传递)与南线“胡商驼队”(驼铃与波斯乐声交织,骆驼步频与地面震动同步);东段呈现东汉驿使“夜渡涧河”,马蹄溅起的水花与灯笼光影动态映射,实现“沉浸式历史体验”。

东段:平原上的文明延续

汉函谷关遗址的“活态保护”

2018年开放的汉函谷关遗址公园(东段核心遗存),完整展示“双关门”结构与汉代关墙,新建的透明保护罩(高10米)下,游客可近距离观察夯土层中的汉代陶片(绳纹、布纹清晰)。关前广场的“通关仪式”表演,重现唐代“过所查验”“商队通关”等场景——驿卒验看文牒、商队缴纳关税、士兵检查货物,年接待游客超50万人次,成为古道东段的文化地标。

洛阳地铁与古道的“垂直对话”

洛阳地铁1号线在东段穿越汉函谷关遗址下方30米,施工中采用微震监测技术(精度达0.1毫米),确保盾构机运行不影响遗址安全。地铁站内的“崤函古道时空长廊”,以LED屏滚动播放古道四季变迁:春日商队穿越雁翎关,夏日纤夫冒雨拉纤,秋日驿使踏霜疾驰,冬日列车穿越雪山,从唐代商队到现代列车,形成跨越千年的视觉对话,诉说着“道路兴则文明兴”的永恒主题。

崤函古道的三段式布局,是中华文明“因势利导”的绝佳例证:西段借黄河峡谷构筑军事屏障,中段凭崤山分线实现兵商互补,东段依洛阳平原成就文明辐辏。这种“险处设防、夷处通商、平处聚势”的智慧,不仅塑造了“两京通衢”的千年繁华,更成为中华民族“逢山开路、遇水架桥”精神的地理注脚。

当我们在西段凝视秦函谷关的残垣,在中段触摸石壕段的深深车辙,在东段感受汉函谷关的现代重生,崤函古道的三段式走廊始终在诉说:人类文明的伟大,在于能够将地理的险阻转化为连接的机遇。从先秦的栈道驼铃,到今日的高铁飞驰,这条秦岭与黄河间的中华走廊,永远是中华文明开放包容、生生不息的见证——它不仅是一条道路,更是一部立体的文明交流史,永远在续写连接与生长的传奇。(文/党双忍)

2025年6月25日于磨香斋。