中国古关简史:文明进程中的时空坐标

引言

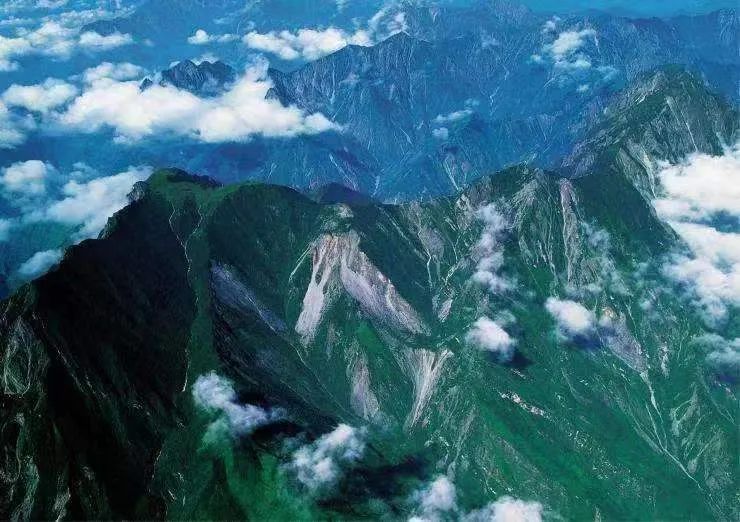

在中国地理版图的褶皱处,关隘如文明的年轮,镌刻着农耕与游牧的碰撞、东方与西方的对话。从周秦"火焚水激"开凿的陈仓险道,到明长城"九边重镇"的砖石防御,这些"一夫当关"的建筑奇迹,以军事防御为骨、经济流通为脉、文化融合为魂,在三千年历史中构建起多维交织的文明叙事。它们既是冷兵器时代的钢铁屏障,也是丝路贸易的通关口岸,更是诗词歌赋的精神图腾,在"阻"与"通"的辩证中,诉说着中华民族"遇阻思通"的生存智慧。

一、先秦秦汉:关隘体系的基因编码(前2000年—220年)

军事防御的技术突破

函谷关以"火焚水激法"在崤山岩壁形成深30厘米的爆裂裂隙,战国弩机(射程200米)与《战国策》"伏弩守险"记载构成早期防御范式;1998年出土的汉代《函谷关工官记》竹简,详细记录"艾蒿熏岩三日+铜釜注冰水"的标准化流程,比罗马隧道早300年。武关因刘邦"从武关入咸阳"(《史记·高祖本纪》)改写历史,汉代夯土墙中夹杂的楚式鬲足,见证秦楚军事文化的交融。

丝路贸易的通关密码

玉门关出土的1.5万枚汉简构成古代"海关数据库":永光二年(前42年)月氏使团持"传信"通关需7道核验,关吏批注"马三十匹,皮张二百",编号T3:14简牍记西域商人缴税"十四钱",与《汉书·食货志》"三十税一"吻合。褒斜道石门(前116年凿通)为世界最早人工隧道,内壁"火焚水激"痕迹印证《史记》"栈道千里"的蜀锦西运盛况,汉代"鎏金铜蚕"丝线成分与巴蜀桑蚕DNA吻合。

文明对话的物质见证

函谷关唐代《函谷关铭》残碑将"丸泥可封"刻入书法艺术,岩壁27处摩崖题刻形成从战国至明清的文化层积;玉门关出土的罗马玻璃与汉式铜戈同穴,见证《后汉书》"大秦贾人至汉"的文明握手,粟特文碑刻记载着胡商的祈愿。

二、隋唐宋元:关隘功能的成熟期(581年—1368年)

立体防御的建筑史诗

唐代潼关构建"三维防御"体系:12米宽夯土墙基、20米深外壕与秦岭天险形成立体屏障,陕西考古研究院2015年勘测显示西门通道宽2.3米,与杜甫《潼关吏》"窄狭容单车"互证;关城出土的宋代礌石槽(容50公斤巨石)与明代铁炮,显示防御技术的代际升级。南宋大散关出土的礌石与金代铁火炮,见证《宋史·吴璘传》记载的"宋金四十余年争战"。

经济枢纽的功能转型

剑门关宋代遗址出土的茶引与吐蕃马具,显示其从军事要塞向"茶马互市"枢纽的转型,年交易额占蜀地财政30%;居庸关元代关城出土波斯银币与阿拉伯琉璃,《马可·波罗游记》载"商队每日过千",六体文字石刻(梵、藏、八思巴等)中,藏文《陀罗尼经》与汉地《心经》并列镌刻,体现多民族管理智慧。

文化融合的立体文本

居庸关云台石刻每字高20厘米,佛教造像与藏传密宗纹饰共生,构成元代"因其教不易其俗"的治国标本;剑门关"姜维祠"内《平襄侯祠碑》记载"端午祭关"习俗,将蜀汉名将转化为关隘保护神,延续1700余年的仪式融合了巴蜀巫文化与中原礼制。

三、明清:传统关隘的近代转型(1368年—1912年)

军事技术的新旧交替

山海关"空箱式"敌台可屯兵500人,1644年吴三桂引清军入关时,15米宽护城河与"天下第一关"匾额(高1.6米)构成威慑体系;嘉峪关内城出土带瞄准镜的明代火绳枪(刻有"嘉靖十年兵仗局造"),外城波斯风格琉璃砖饰阿拉伯八角星纹样,三重城郭被《肃州志》誉为"边陲锁钥"。

商贸网络的关隘转身

荆紫关清代山陕会馆碑刻"南船北马,总集百货",茶商账簿显示年交易额达白银20万两,军事礌石孔改作商船系缆桩;张家口大境门作为"张库大道"起点,见证中俄茶叶贸易占全球60%,关城税卡档案记载俄商"每驼纳税银三钱",现存"义合昌"商号的茶叶税票记录着晋商贸易网络。

多元文化的视觉叙事

嘉峪关"天下雄关"碑刻(高2.8米)书法融合中原碑刻与西域摩崖风格,碑阴藏文题记记录蒙藏商队祈愿;荆紫关戏楼木雕"商旅过关"场景刻画13类人物,西域胡商的卷发造型与中原仕女的襦裙并存,构成明清商业社会的微观缩影,山陕会馆保存的清代《祭关仪轨》记载着"悬礌石于门,献蜀锦于神"的商贸祭祀仪式。

四、关隘文化的精神维度

建筑美学的时空对话

函谷关岩壁裂隙与唐代摩崖刻字形成"天工+人工"的美学共生,宋代工匠在爆裂岩壁上凿刻的"函谷天险"四字,将军事险要转化为山水题刻;潼关敌台"品"字形布局暗合《周易》"三才之道",券门"山海钟灵"砖雕(长3.2米)以牡丹纹装饰箭窗,实现防御与审美的功能统一,现存敌台遗址的柱础石刻仍可见唐代卷草纹。

文学传统的多维书写

王之涣"羌笛何须怨杨柳"(玉门关)与王维"大漠孤烟直"(阳关)构建边塞诗的苍凉意象,敦煌文书P.3569号《咏关》残卷显示唐代边塞诗在关隘戍卒间的手抄传播;《三国演义》"诸葛亮智取陈仓"情节虽与《三国志》记载的"郝昭守陈仓"史实不符,却塑造了"关隘智斗"的文学母题,成为京剧《失街亭》的经典场景。

民俗信仰的活态传承

大散关出土的宋代道教符碑(高80厘米)将"雷霆令"咒语与礌石图案结合,体现军事防御与宗教心理的叠加;剑门关"姜维祠"保存的清代《祭关仪轨》记载,端午祭关时需"悬礌石于门,献蜀锦于神",仪式中既有中原傩戏的"跳钟馗",又有巴蜀"跳端公"的巫舞特征,2006年该习俗被列入国家级非物质文化遗产。

结语

当西成高铁以93%的桥隧比穿越秦岭,古代栈道孔眼与现代隧道形成时空叠印——从函谷关的"火焚水激"到港珠澳大桥的"深海筑岛",中国关隘始终在地理约束中寻找文明的连接点。那些曾用于架设礌石的关城垛口,如今正以5G基站的形态延续着"天下大同"的追求。关隘不仅是砖石构筑的历史遗迹,更是中华文明"在阻隔中创造可能"的基因密码,在"一带一路"的新时代,继续书写着"阻中求通"的永恒命题。

党双忍2025年6月23日于墨香斋。