秦岭关学:关链关网的文明叙事

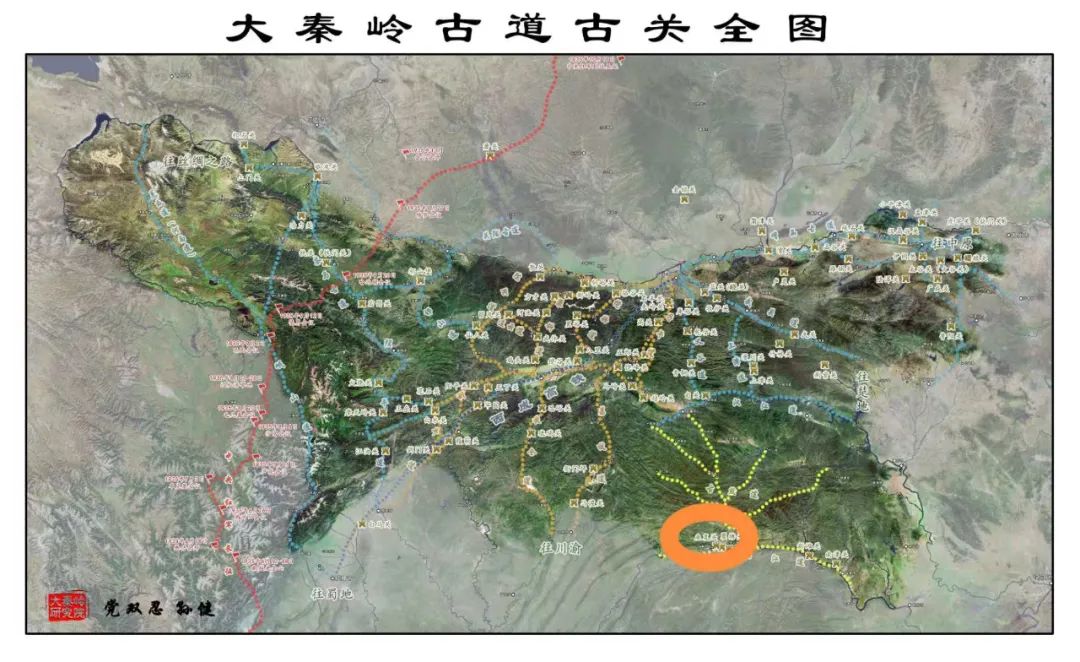

在秦岭雄浑的褶皱间,千年古道如大地的动脉蜿蜒伸展,关隘似钢铁的枢纽嵌于山水咽喉。这里不是孤立的地理存在,而是人类文明与自然形胜共振的宏大场域——当长安的四塞关链与洛阳的八关关网在时空长河中交织,当单条古道的战略锁钥演化为跨区域的关隘网络,一部关于生存、流通与文明共生的史诗,正从秦岭的峰谷间磅礴展开。

一、关链:刻在山水间的战略密码

秦岭的每条古道都是自然鬼斧与人类智慧的合璧。子午道劈开秦岭主脊,陈仓道傍依渭水支流,褒斜道借河谷高差贯通,这些“天然走廊”的每一处转折,都藏着先民择路的生存智慧(《史记·货殖列传》《汉书·地理志》)。而关隘,正是人类在这些走廊上打下的文明楔子——在子午道南口的子午关、陇右道要冲的大震关、黄河渡口的蒲津关,先人以石墙、烽燧与关楼,将地理险要用人工秩序固定下来,形成“逢险设关、据关控道”的线性防御-流通体系(严耕望《唐代交通图考》)。

以长安为中心的关链如十字形钢铁骨架:东向潼关雄踞崤函古道最窄处,200米的谷口仿佛大地的咽喉,吞吐着千年间的金戈铁马(《水经注》);西向大散关扼守嘉陵江上游,15°-25°的险峻坡角(《陕西省地理志》),因受秦岭褶皱地形限制,实际通视距离不足2公里(现代地理测绘数据),却凭“近水远视”的选址智慧成为“一夫当关”的西部锁钥(《读史方舆纪要》);南向武关紧锁丹江峡谷出口,北向萧关横亘泾河河谷,四关如巨臂环伺,将关中平原护在掌心。

洛阳的关链则如辐射的星芒:虎牢关踞汜水峡谷,控华北平原南下之途;伊阙关劈龙门山为阙,引伊河活水入洛;轘辕关穿嵩山隘口,通郑汴沃野,八关如八支利箭,从“天下之中”向八方射去(《后汉书·郡国志》),将洛阳的枢纽地位钉入大地。

时代的车轮改写着关链的轨迹。战国秦函谷关(今河南灵宝)雄视东方,因“深险如函”得名(《括地志》);西汉楼船将军杨仆徙关三百里,建汉函谷关(今河南新安)(《汉书·武帝纪》);唐代潼关(今陕西潼关)凭“两京锁钥”之险崛起,取代函谷关成为核心关隘(《旧唐书·地理志》)。关链随都城兴衰而迁徙,如文明的指针永远指向权力重心。当栈道在蜀地山崖展开,漕船在河洛水道穿梭,关隘从军事壁垒蜕变为多元枢纽——明清荆紫关(今河南淅川)作为“万里茶道”节点,税卡丈量着商道繁华(《中国历史地图集·清时期》);唐宋阳平关(今陕西勉县)驿站依《唐六典》规制,以最高“日行300里”传递政令(《唐六典·尚书兵部》),见证人类对地理空间的再创造。

二、关网:交织千年的系统史诗

当单条关链在秦岭南北纵横,它们编织成精密的关隘网络,在三个维度展开叙事:

核心网:双城记的攻防交响

长安四塞关网是农耕文明的堡垒。天宝十五载(756年),安禄山叛军攻潼关,高仙芝、封常清率临时招募的“市井之众”约20万(《旧唐书·哥舒翰传》),实际可战兵力不足8万,因唐玄宗强令出击而溃败(《资治通鉴》)。潼关十月坚守非防御体系失效,实为决策失误所致。

洛阳八关关网则是开放文明的枢纽。北魏时期,伊阙关漕船年运四百万石粮食(《魏书·食货志》),虎牢关商道连接丝路与运河,使洛阳成为“天下之中心”(杨衒之《洛阳伽蓝记》)。两大核心网如太极两极,一守一通,支撑古代中国政治地理格局。

区域网:省际通道的节点传奇

秦蜀古道上,阳平关、剑门关、葭萌关串成防御链。三国姜维聚兵剑门关(今四川剑阁),凭“一夫当关”地势抵御钟会10万大军(《三国志·姜维传》),但“一关上锁,全川可保”属《三国演义》文学演绎,蜀汉灭亡实为邓艾偷渡阴平、成都投降等多重因素所致(田余庆《秦汉魏晋史探微》)。

豫陕通道间,函谷关、潼关、武关形成关隘矩阵。唐代两京间公文按《唐六典》“日行七驿(210里),急务可达300里”(《唐六典·尚书兵部》),关网协同让长安与洛阳“心跳同频”。

边缘网:边疆地带的柔性界面

陇右道上,陇关(今甘肃张家川)与大震关在宋明时期成为“秦州茶马司”核心市场,年易马两万匹(《宋史·食货志》),汉藏工匠在关市切磋,演绎“以茶驭蕃”的文明对话;长江流域的瞿塘关(今重庆奉节),明清“川盐济楚”时单船载重约千石(合50-60吨)(《四川盐法志》),“铁锁横江”护江防,“万艘争渡”促流通,展现刚柔并济的文明界面。

三、双心共振:长安与洛阳的文明二重奏

长安与洛阳如秦岭关网上的双子恒星。前者深居关中,四塞关链孕育内敛基因——潼关“河渭相交,华山为屏”的险峻(《潼关卫志》)、大散关“一岭横断,两路分驰”的孤绝(《蜀道难》注疏),守护农耕文明根脉;后者雄踞伊洛,八关关网催生开放气质——虎牢关“北连燕赵,南接江淮”的通达(《水经注·河水》)、伊阙关“两山对峙,一水中流”的开阔(《龙门二十品》题记),拥抱多元文明。

两大关网在历史中互动共振:秦汉时长安为中心,洛阳关网为东方门户;东汉魏晋洛阳崛起,长安关网转守西部;隋唐两京并立,崤函古道上演“三代关隘的时间层积”——秦函谷关(前3世纪核心)、汉函谷关(前2世纪东移)、唐潼关(7世纪崛起),形成人类文明史罕见的“关隘时间走廊”(史念海《河山集》)。

文明交融中,长安关网如城墙守护周秦火种,汉字、礼乐在关中生根;洛阳关网如大门迎接胡商,龙门石窟“胡商礼佛”浮雕(宾阳中洞考古报告)、虎牢关市粟特商队(荣新江《粟特人在中国》),见证文明互鉴。二者共生,恰是中华文明“坚守本根”与“海纳百川”的一体两面。

四、解码之道:从历史走向未来的文明启示

GIS技术揭示,唐代长安-洛阳走廊关隘间距约20-30公里,符合“三十里一驿、百里一关”的制度设计(严耕望《唐代交通图考》),构成“25公里密度带”的文明脉搏;复杂网络理论显示,潼关、虎牢关作为枢纽,通过崤函古道实现强关联,印证“得关网者得天下”的历史逻辑(Barabási《复杂网络理论》)。

多学科考证揭开关网秘密:大散关“谷深坡陡、近水远视”的选址暗合军事防御模型(《中国军事地理志》);陕商避税开辟的绕关商道催生漫川关古镇(《陕西商帮史》);宋代仙人关屯田护路,虽无“森林覆盖率提升12%”的确切记载(据《宋史·吴玠传》屯田记载推论),但“列栅筑垒、植树固防”的生态智慧沿用至今。

当代视角下,秦岭关学启示深远:潼关遗址生态红线、龙门石窟绿道建设、西成高铁穿秦岭隧道,是“因山为险、因道成网”的现代转译;长安-洛阳科创走廊如“数字关链”,生态保护带如“绿色关网”,续写双城联动传奇。千年关隘遗址作为文明坐标,始终提醒:在自然与人类的互动中,在封闭与开放的平衡里,藏着永续发展的密码。

结语:关链关网,文明永流传

秦岭的关链关网,是大地与人类共同创作的史诗。这里有单条关链的孤绝险峻,有复合关网的磅礴交响,更有双心共振的文明传奇。从长安四塞的守望到洛阳八关的通达,从秦蜀古道的军事奇观到两京走廊的关隘层积,关隘的每一块砖石都刻着生存的智慧,每一道关墙都映照着文明的光芒。

当我们重走关隘,触摸斑驳城墙,聆听山风中的驼铃,看见的不仅是历史遗迹,更是一个民族在地理空间中构建秩序、维系繁荣的永恒追求。秦岭关学的真谛,在于揭示人类文明的伟大始于对自然的敬畏与利用,成于对多元空间的组织与协同。这,正是我们走向未来的底气——在山水间寻找平衡,在关网中连接希望,让文明的火炬,永远在秦岭的峰谷间熊熊燃烧。

党双忍2025年6月23日于墨香斋。