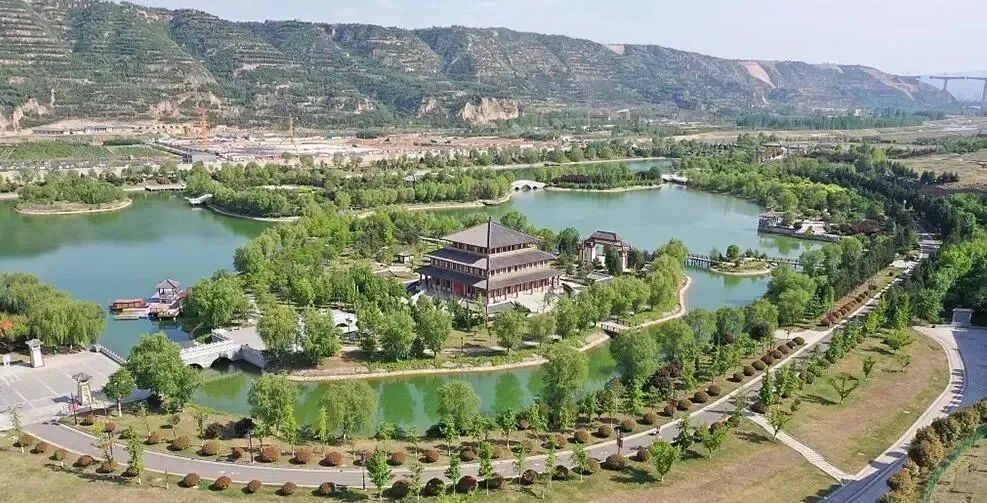

函谷关:中华祖关

在豫陕晋三省交界的黄河之滨,函谷关静立两千七百余年。它北枕黄河的滔滔巨浪,南倚秦岭的巍巍群峰,在两大中华文明基因链的交汇处,以“一夫当关”的雄姿,成为自然天险与人类智慧共生的文明枢纽。秦岭的岩石与黄河的泥沙共同夯筑关墙,稠桑塬的古桑林海与黄河道的奔涌巨浪合力塑造关防——这里既是地理上的咽喉要冲,又是军事文明的开创者、哲学思想的孕育者、文明交流的枢纽者。它是中华文明“祖脉”与“母亲河”共同哺育的文明之子,在山河的交响中奏响守护与开放的永恒乐章。

一、地理形胜:祖脉与母亲河的双重馈赠

函谷关的险峻,是秦岭与黄河最精妙的合作。南侧秦岭崤山余脉稠桑塬拔地而起,作为“中华祖脉”的重要分支,塬体呈东北-西南走向,东西延展约15公里,平均海拔800米。塬体南坡60°陡坡如刀削斧劈,7条南北向峪道(如金岩沟、箭杆岭)切割其间,最宽处不足10米,形成“一夫当关”的天然隘口。塬上古桑成林,《水经注·河水》载:“稠桑驿在函谷关南,因塬上古桑成林得名”——古桑繁茂的枝叶如天然帷幕,既为关隘提供军事隐蔽,其根系更深深扎入黄土崖壁,如无数铁锚稳固塬体,形成“生物+地质”的双重防护。

北侧的黄河作为“母亲河”,在此处下切出20米高的直立崖壁,河道骤缩至80米,唯一的稠桑渡成为南北交通咽喉。河水日夜奔腾,如天然护城河般阻断东进之路。考古勘探显示,秦关城址呈不规则长方形,筑于稠桑塬东端的函谷道隘口处——这条东西向裂隙长约7.5千米,深50至70米,谷底最窄处仅2至3米,关城以秦岭石英砂岩为骨、黄河冲积黏土为肉夯筑而成,岩石纹理与泥沙沉积层清晰可见,仿佛是祖脉与母亲河的指纹。

沿谷道分布的烽燧遗址,台基残存边长5-8米。据《墨子·备梯》记载,古人“燃秦岭松木为烟,击黄河青铜为响”,利用峡谷回音效应传递军情,形成“白天紫烟冲天,夜晚火光映河,遇雨金钲穿云”的立体预警系统,较罗马长城的灯塔预警早300余年,堪称冷兵器时代的“山河警报网”。

二、军事之祖:在祖脉河脉间构筑文明防线

函谷关的军事创举,是对祖脉河脉的创造性转化,其精密的布防体系与超前的制度设计,成为后世关隘的“军事教科书”。

(一)立体防御体系的开创

关城筑于稠桑塬东端的函谷道隘口处,分内外两层,如祖脉伸出的手掌、母亲河扬起的盾牌:

外城:以河为池,以林为障

紧邻弘农涧河(秦岭支流),利用河道天然落差形成5米深的护城河。河岸密植野蔷薇、酸枣等带刺灌木,形成宽50米的“生物屏障”。战国时期,弘农涧河年均流量达20立方米/秒,湍急的水流与荆棘密布的河岸,让敌军“望河兴叹,近岸即困”。

内城:以山为墙,以石为甲

依托稠桑塬崖壁夯筑石墙,高8丈(约18米)、厚5丈(约12米),墙体嵌入塬体岩石层,形成“城塬一体”的超级壁垒。设“函谷尉”专司防务,统辖500名“关卒”(据《秦代兵制考》),开创中国关隘“专职武官统辖”的制度源头。关城东西二门均为“悬门”结构,粗木门板重逾千斤,却可通过秦岭松木制成的滑轮系统快速升降,门后暗置“转射机”,可同时发射3支弩箭,形成“关门如铜墙,开门似利箭”的攻防转换体系。

(二)峪道与河渡的精密管控

7条秦岭峪道与1处黄河渡口,是关隘的“神经”与“血脉”,秦人在此构建了冷兵器时代最精密的防御网络:

峪道隘口:祖脉之石的致命绞杀

每条峪道入口设“隘口堡”,囤积直径0.5-1.2米的礌石(取自秦岭花岗岩,最大重约2吨),配备“推石车”可将礌石加速至20米/秒滚落。峪道狭窄处埋设“铁蒺藜”(战国青铜制,四刺等长,边长5厘米),1987年出土的完整蒺藜阵遗址显示,其密度可达每平方米3枚,战马踏之即废,步兵触之即伤。峪道内壁发现的“秦函谷左尉”铭文青铜戈,印证了“一峪一堡一尉”的精细化布防,每条峪道的守军皆可通过“烽火—响炮”联动,实现“一峪遇敌,七峪响应”。

黄河渡口:母亲河的通关哲学

稠桑渡设“船司空”,统辖20艘“关船”,每船配10名“渡卒”。过关者需持竹制“符节”(长20厘米,刻有峪道编号与通关日期),经“司关”官吏对照彩绘《崤函峪道图》核验——图中详绘7条峪道走向、渡口位置及驻军分布,1975年出土的汉代《津关令》竹简,正是这种制度的法律化延续。符节形制暗合黄河“九曲十八弯”的曲线美学,编号系统对应秦岭7条峪道,形成“河为经、山为纬”的通关网络,比罗马帝国的“边境通行证”早200余年。

(三)经典战例:山河合力的战略奇迹

公元前318年,五国联军百万之众攻秦,陈兵关前。联军前锋进入弘农涧河峡谷后,峪道礌石如“祖脉之拳”砸向敌阵,首排战马连人带甲被砸入河床;谷底铁蒺藜如“山河之牙”撕裂马蹄,步兵寸步难行;北侧稠桑渡的舟船被秦军火攻焚毁,浓烟遮蔽天日。《史记·苏秦列传》载“九国之师,逡巡而不敢进,粮食绝而还”,历时月余,联军“伏尸数万,流血漂橹”,铩羽而归。此战让函谷关“丸泥可封”的威名传遍天下,成为“得关者得天下”的战略定律起点。

三、思想之源:在祖脉河脉间孕育文明哲思

公元前516年,周守藏室史老子西行至函谷关,关令尹喜“见紫气浮关”(《史记·老子韩非列传》),恳请其著书。老子登上关楼,北望黄河“浊流蜿蜒,不舍昼夜”,南观秦岭“群峰峙立,万木并生”,顿悟自然之道,挥毫写下五千言《道德经》:

面对秦岭峪道的“虚而不屈,动而愈出”,他写下“谷神不死,是谓玄牝”(第六章),将峡谷升华为“道”的根源,关隘的“通塞有时”成为“虚实相生”的哲学隐喻;

目睹黄河水的“善下而不争,处众人之所恶”,他悟得“上善若水”(第八章),关道的“开放包容”成为“以柔克刚”的实践样本。

太初宫内存有的北宋《道德经》碑刻,碑高2.3米,碑额“紫气东来”与关楼遥相呼应,碑文“人法地,地法天”的字迹,与关城“顺乎秦岭走势、借势黄河天险”的建造理念浑然一体。关楼西侧的“尹喜故宅”遗址,现存唐代柱础石(边长30厘米,刻有云雷纹),相传为老子著经处,石纹间仿佛还回荡着“道可道,非常道”的千年哲音。

16世纪传教士利玛窦途经此处,在《中国札记》中惊叹:“此关之妙,集山川之灵秀,孕哲学之大成,诚东方文明之根也。”唐代玄奘西行时,曾在此停留月余,将《道德经》部分章节译为梵文,随佛经传入印度;18世纪法国传教士傅圣泽在《道德经注》中称函谷关为“东方哲学的诞生子宫”,其思想通过丝绸之路影响启蒙运动思想家伏尔泰,成为中西文明对话的早期见证。

四、文明之枢:在祖脉河脉间编织世界网络

函谷关的文明价值,在历史变迁中呈现出军事与商贸的双重面相,成为中华文明“开合有道”的见证者。

(一)铁血关防铸就帝国根基

秦关遗址出土的战国井式箭库(直径0.9米,深3米),内壁以秦岭松木加固,可储存箭矢万余支,箭簇铭文显示部分兵器来自蜀地(刻有“成都造”字样),印证了秦国“远交近攻”的后勤调度能力。楚汉相争时,刘邦抢先入关中屯兵函谷关前,约法三章“杀人者死,伤人及盗抵罪”,在关前树立“天命所归”的政权合法性,最终开创四百年汉室基业;安史之乱中,哥舒翰率20万唐军驻守潼关关隘,因杨国忠强令出关而溃败,关隘失守后,唐玄宗被迫西逃蜀道,盛唐由此转衰,印证了铁血关防的历史逻辑。

(二)丝路通衢催生文明交融

汉武帝时期,函谷关东迁150公里至新安(汉函谷关),原秦关改称弘农关,虽军事地位下降,却成为丝路东端的“文明转译站”。汉关遗址出土的胡人牵驼俑(高30厘米,头戴尖顶帽,手持缰绳),驼峰间载有波斯地毯残片;罗马钠钙玻璃残片(含氧化钠成分,西域工艺特征)与秦岭产的丝绸残片同层出土,印证了“西域商队经此进入中原,中原漆器、铁器由此西运”的双向交流。

据《汉书·王莽传》,当时通关需持“符传”,每日限30-50支商队,关城设“译官”5名,专司胡汉互译,甚至要求西域商人在关城学习汉语三月方可通关,反映了中原语言文化通过关隘的渐进传播。波斯银币上的粟特文与汉字并存,佉卢文木简中出现“函谷关”音译词汇,见证了关隘作为“文明交汇枢纽”的独特功能。

五、祖关之魂:在山河共生中解码文明基因

函谷关的“祖关”地位,源于祖脉与母亲河赋予的三重文明基因,这些基因如同密码,至今仍在中华文明的血脉中流淌。

(一)地理基因:复合天险的唯一性

作为唯一坐落在“祖脉脊梁”与“母亲河怀抱”中的关隘,函谷关拥有无可复制的地理优势:秦岭的南北屏障(暖温带与亚热带的分界)与黄河的东西贯通(青藏高原到华北平原的动脉),在此形成“文明气候带”的交叉点,使关隘成为南北文化、农牧文明的天然调节器。这种“山河复合天险”,在世界关隘中绝无仅有,奠定了中国关隘“因险制塞、因通而兴”的核心范式。

(二)制度基因:因势利导的治理智慧

从战国“峪道隘口制”到汉代“符节通关制”,函谷关的所有创新皆遵循“敬畏山河、善用山河”的原则。秦关首创的“一峪一堡”布防模式,被后世嘉峪关继承,发展为“明墙暗壁”体系;汉关的“符传制度”影响至朝鲜半岛,《高丽史》记载的“关津符”形制,与函谷关出土的汉代符节(馆藏编号LJG-001)在尺寸、纹饰上惊人相似,形成“中华关隘文明圈”的制度根基。明代山海关的“卫所制度”、清代嘉峪关的“税关体系”,皆可追溯至函谷关的“峪道-河渡”双重管控,形成“一祖多宗”的关隘文明谱系。

(三)精神基因:守正出奇的文明辩证法

秦岭的坚韧(岩石关墙历经千年不倒)与黄河的包容(丝路商队络绎通关),在函谷关熔铸出“守正出奇”的文明性格:面对侵略时,它如祖脉般巍峨,阻挡铁骑于关外;面对交流时,它如母亲河般宽广,笑迎万商于关内。这种“守护而不封闭,开放而不忘本”的智慧,正是中华文明历经五千年风雨的生存之道——从战国的金戈铁马到今日的“一带一路”,函谷关始终在提醒我们:真正的文明自信,在于懂得何时紧闭城门守护根基,何时敞开胸怀拥抱世界。

结语:在祖脉与母亲河之间看见永恒

站在函谷关关楼,手抚关墙上的秦岭石英砂与黄河黏土,便能触摸到中华文明的原始心跳——祖脉的坚韧与母亲河的包容,早已融入关隘的每一道纹理。这里的每一块岩石,都是祖脉的骨;每一粒泥沙,都是母亲河的血;每一阵风,都在诉说山河与文明的共生传奇。

黄河水依旧拍打着关下岸,秦岭云依旧掠过稠桑塬,而函谷关,这座矗立在祖脉与母亲河之间的文明丰碑,始终在提醒我们:中华民族的根,深扎在秦岭的土壤里;中华民族的魂,流淌在黄河的血脉中。从军事要塞到文明枢纽,从哲学诞生地到丝路起点,它用三千年的风雨告诉世界:真正的“中华祖关”,从来不是冰冷的城墙,而是山河与人类共同谱写的文明史诗——在守护中孕育智慧,在开放中成就永恒。

党双忍2025年6月23日于墨香斋。