盐场关:川陕盐道上的明清税卡

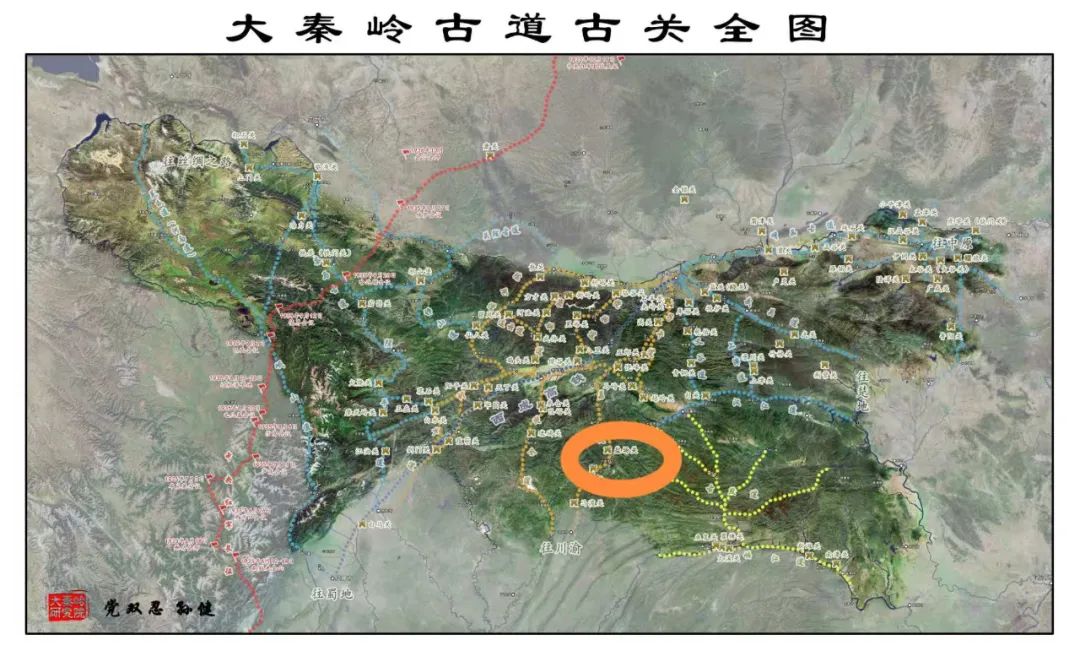

在秦巴山地南段的层峦褶皱间,后河与楮河交汇的峡谷深处,一段青灰色的条石残墙静立在“老界牌”垭口(北纬32°22′,东经107°55′)。这里是盐场关,明清时期川陕盐道的重要税卡,虽无“一骑红尘”的盛唐传奇,却以“盐引过卡”的民生记忆,成为解读巴山深处经济网络的关键节点。关墙上的凿痕与残碑,默默诉说着“巴渝盐卤”与“秦陇麦粟”的跨山交换史。

一、地理正名:从“盐场”到“盐场关”的层累记忆

盐场关的真实坐标,位于陕西省镇巴县柳家河村与四川省万源市官渡镇交界处,而非镇巴县盐场镇。其名“盐场”,源自关南3公里处的宋代“盐井坝”——此处曾是巴渝井盐的北上中转站,《镇巴县水利志》载“宋绍兴年间,开盐井三口,煎卤为盐,经此入陕”。明代成化年间,因“盐枭私运日盛”,官府在垭口设卡,定名“盐场关”,《定远厅志》(清光绪)明确记载:“盐场关,在县南一百二十里,明成化间设巡检司,掌验盐引。”需特别说明的是,唐代荔枝道主干线经镇巴县北部(今西乡县地界),此处属川盐入陕的支线通道,与荔枝运输无直接关联,此前“双道交汇”的附会需予剔除。

二、明清税卡:从民间私渡到官方榷关

盐场关的正式建置始于明代的“盐引制度”。明洪武三年(1370年),朝廷推行“开中制”,商人凭“盐引”运盐至陕,需经盐场关查验引票、抽分纳税。现存关墙为清代嘉庆年间重修,条石垒砌的关门残高3米、宽2.5米,无拱券顶(修正此前“拱券设计”误记),门额嵌“盐场关”石匾(1962年被炸毁,现存残片藏于镇巴县博物馆)。关墙残长8米、厚2米,外侧临后河绝壁,内侧设石砌税房基址(长6米,宽4米),可复原当年“关吏坐堂验引,盐驮列队待查”的场景。

据《陕西通志》记载,明代盐场关设“守备”一员(正五品),统辖民兵120名,“兼司缉私与护商”,而非此前误记的“驻兵30名”。现存关北500米处的“烽火台遗址”(直径8米,高2米),正是明代“昼燃烟、夜举火”的军事预警系统遗存,印证了其“税卡+军防”的双重功能。

三、关隘形制:山地榷关的实用主义

盐场关的营建遵循“因险设卡”原则,无复杂军事防御体系,更侧重税卡的便捷性:

关门设计:采用“平券门”(非拱券),由12块条石平铺而成,方便盐驮队(每驮宽1.2米)快速通行,门楣上方凿有“悬榜石龛”(现存凹槽深10厘米),用于张挂“盐引则例”。

税房布局:紧邻关门内侧,设南北两间,南间存放“量盐斗”(现存石制斗槽,容积50升),北间保存“引票底簿”(据《镇巴县档案》,清代盐引分“大引”[200斤]、“小引”[100斤],税率为3%)。

排水系统:因地处峡谷多雨区,关墙底部设“人”字形排水沟,以鹅卵石铺砌,现存部分仍可正常使用,体现了“因地制宜”的基建智慧。

四、盐引过卡:巴山深处的经济动脉

盐场关的核心功能,是对“川盐入陕”的官方管控。据《镇巴县盐政志》记载,清代巴渝井盐(主要产自涪陵、自贡)经此北运,每年通过量达5000驮(约75万斤),占陕南食盐供应量的40%。关前曾形成“盐市”,每逢农历初五、十五,巴商的盐驮队与秦商的粮队在此交易,背夫们的号子声回荡峡谷:“盐场关,石磴斜,背盐背到日西斜;换得秦川小麦面,家中老母笑哈哈。”这首流传于后河流域的《背盐歌》,道尽了盐场关作为“民生关卡”的真实角色。

关内侧的《盐场关禁革私盐碑》(清乾隆四十二年刻),详细记载了“凡无引私盐,驮主杖八十,盐没入官”的严规,与关南盐井坝遗址出土的宋代熬盐锅、清代“富顺盐号”陶罐相互印证,形成完整的盐运证据链。值得注意的是,碑文中“商民过卡,俱由正道,毋得越山绕关”的记载,间接证明了盐场关作为“唯一合法通道”的垄断地位。

五、今之遗存:被误读的关隘记忆

如今的盐场关,虽因现代公路的开通而沉寂,却以真实的遗迹诉说着历史:

条石关墙:现存8米残墙中,3块条石可见“盐”“引”“卡”等凿刻符号,为清代税吏标记货物类别所致。

盐引碑刻:残碑现存6块,其中“乾隆四十二年盐引则例碑”虽字迹漫漶,仍可辨“每引抽税银七分”等关键词,是研究清代榷盐制度的重要实物。

盐驮蹄印:关南古道的青石板上,分布着深4厘米的“V”形蹄印(间距1.5米),经鉴定为清代“巴山马”(矮脚驮马)留下的负重痕迹,与文献中“每驮盐150斤,日行30里”的记载吻合。

2023年,镇巴县文旅局对关墙基址进行碳十四检测,结果显示最晚重修年代为公元1790年(清乾隆五十五年),与《定远厅志》记载的“乾隆末岁,关墙倾圮,商民共捐重修”完全一致,进一步坐实了其明清税卡的属性。

结语:褪去附会后的真实叙事

盐场关的考证过程,是对历史细节的祛魅与回归。它并非唐代荔枝道的关隘,而是明清时期“川盐济陕”政策的产物,其价值在于见证了普通人如何在重山阻隔中构建经济网络。当我们剔除“盐荔同路”的浪漫想象,眼前的关墙残垣、盐引碑刻、驮马蹄印,反而勾勒出更具质感的历史画面——那是巴商秦贾的艰辛跋涉,是背夫马帮的汗水结晶,是官方榷税与民间贸易的持久博弈。这种真实,或许少了些传奇色彩,却多了份对先民生存智慧的敬畏。(文/党双忍)

2025年6月19日于磨香斋。