越岭关:子午道上的秦巴咽喉

在陕南汉阴县凤凰山麓,越岭关如一枚古老的青铜锁扣,牢牢系住子午道与月河川道的交通命脉。这座关隘,北望子午道的层峦叠嶂,南俯月河的蜿蜒奔流,自明代设关至今,始终以“秦巴锁钥”的姿态,在时光中守望。它是军事防御的壁垒、商贸往来的枢纽,又是一部立体史书,见证着古道的兴衰、文明的碰撞与时代的变迁。

一、地理形胜:天险与人文的双重馈赠

越岭关是大自然的鬼斧神工与人类智慧的完美交响。凤凰山主峰铁瓦殿(海拔1593米)如天然屏风横亘东西,月河支流恒河在此切割出深邃峡谷,形成“两山夹一河”的险峻地形,唯有一条石阶古道(宽约3米)穿关而过,此即《汉阴县志》所载的“越岭古径”。关隘选址于峡谷最窄处,两侧绝壁高差达200米,谷底恒河水流湍急,正如明代《兴安州志》所形容的“石磴盘云,天风裂峡”,构成“一夫当关,万夫莫开”的天然屏障。

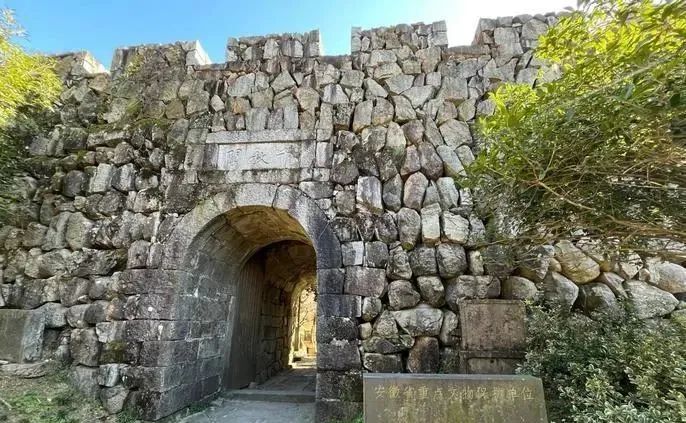

现存关城为清代重修,石砌墙体沿山势起伏(长约150米,高5-8米),东门额题“雄镇秦巴”,西门额题“襟喉蜀楚”,斑驳的字迹中仍可窥见当年的威严。墙体嵌有明代“越岭关防碑”,记载“设巡检司,驻兵百人,盘查过往”,印证了其作为子午道南段咽喉的军事定位。地理的险峻与人工的构筑在此浑然一体,使越岭关成为连接关中与巴蜀的“天然关卡”,更是子午道上的关键节点。

二、历史烽烟:在金戈与驼铃中穿行

越岭关的历史,是一部浓缩的陕南交通与军事史诗。

明代:古道关防的奠基

越岭关的系统性修筑始于明崇祯四年(1631年),由关南道萧丁泰主导。萧丁泰为万历四十三年(1615年)进士,崇祯四年任关南守道,主持修建关城、敌楼、墩台等,形成“关门一、敌楼三、营房及墩台”的防御体系。尽管洪武年间可能仅为军事据点,但崇祯年间的大规模筑关使其成为“金州西大门”。

清代:从军事重镇到商贸枢纽

康乾时期,随着“湖广填四川”移民潮的兴起,子午道的商贸功能逐渐超越军事防御,越岭关从纯军事据点转变为“关驿合一”的交通节点。关城西侧设“越岭铺”,供商队歇脚,现存的清代石磨、马槽等遗物,印证了“日过千帆、夜宿千商”的繁荣景象。《汉阴厅志》载,当时关内外“秦腔与川剧相闻,陕商共蜀贾交易”,关内驻兵守卫,关外商铺林立,军事功能与商贸文明在此达成奇妙共生。

近代:战火中的文明守望

抗日战争时期,越岭关成为陪都重庆的北方屏障。1943年,日军飞机轰炸汉阴,关城部分墙体受损,但核心防御工事仍巍然屹立。据当地老人回忆,关隘曾作为临时粮库,储存的粮食通过月河水路运往重庆,“每一块城砖都沾着抗战的硝烟”。1949年陕南战役中,解放军在此击溃胡宗南残部,越岭关迎来新生,结束了其军事使命,却开启了新的历史篇章。

三、古今变迁:在时代浪潮中重塑价值

当历史的烽烟散去,越岭关在现代文明中经历着华丽转身:

交通变革:从古道到通途的跨越

20世纪50年代,汉白公路(汉中至白河)穿关而过,千年石阶古道被柏油马路取代,关城东门被改造为公路隧道入口,“雄镇秦巴”的门额至今镶嵌在隧道上方,成为历史与现代的奇妙衔接。2017年,十天高速(十堰至天水)通车,越岭关退出交通主干道,但子午道遗址被列入“秦巴古道保护名录”,成为徒步爱好者的“时光隧道”。古道上的每一块铺路石,都承载着千年的马蹄印与商旅故事。

生态守护:从戍卒屯田到绿色屏障

古代“屯田戍边”政策曾导致关隘周边森林砍伐,21世纪初,当地启动“凤凰山生态修复工程”,在关城周边种植华山松、油桐等乡土树种,如今绿化率达92%。2023年,关城北侧的次生林中首次发现朱鹮筑巢,这种被誉为“秦岭生态晴雨表”的珍稀鸟类的到来,标志着越岭关从“军事关卡”到“生态驿站”的华丽蜕变。

文化激活:从废墟到精神地标

越岭关现存的碑刻、城砖、古道等遗迹,被列入省级文物保护单位。汉阴县在此设立“秦巴关隘文化陈列馆”,展出明代兵器、清代通关文牒、商队契约等文物,其中一张嘉庆年间的“盐引”文书,清晰记录了越岭关作为陕南盐道枢纽的重要地位。每年重阳节,当地举办“越岭登高节”,重现“关城点兵”“古道商队”等场景,让历史记忆在现代生活中苏醒。

四、面向未来:在传承中续写关隘传奇

站在越岭关的残垣上,月河川道的风光尽收眼底:东侧是现代农业基地的整齐田畴,西侧是光伏电站的银辉闪耀,古道旁的民宿群正兴起。这座千年关隘的未来,正沿着“保护与发展并重”的路径展开:

文物活化计划:启动关城墙体加固工程,运用3D扫描技术建立数字档案,让古老关隘在数字世界中获得永生,同时邀请传统工匠修复受损墙体,延续历史的肌理。

文旅融合实践:开发“子午道越岭关探秘之旅”,串联凤堰古梯田、三沈故里(沈士远、沈尹默、沈兼士)等文化地标,形成“古道+农耕+人文”的深度体验线路,让游客在徒步中感受“一脚踏南北,一眼望千年”的时空穿越。

生态经济探索:利用关隘周边的富硒土壤,培育“越岭贡米”“关城云雾茶”等地理标志产品,将历史IP转化为乡村振兴的经济引擎,让越岭关的名字不仅留在史书中,更走进现代人的生活。

越岭关的千年变迁,是地理与人文的双向成就:大自然赋予它险峻的体魄,人类赋予它文明的灵魂。从军事防御到文化地标,从古道咽喉到生态节点,它始终在证明:真正的关隘精神,不在于隔绝与防御,而在于守护与连接——守护历史的厚重,连接未来的可能。当暮色降临,关城的轮廓在晚霞中愈发清晰,仿佛在向世人诉说:每一块城砖都是时光的证人,每一道关墙都是文明的刻度,而越岭关本身,就是秦岭献给人类的一部立体史书,等待着更多人来阅读、传承与续写。(文/党双忍)

2025年6月18日于磨香斋。