秦岭与岷江:山水交接处的文明脐带

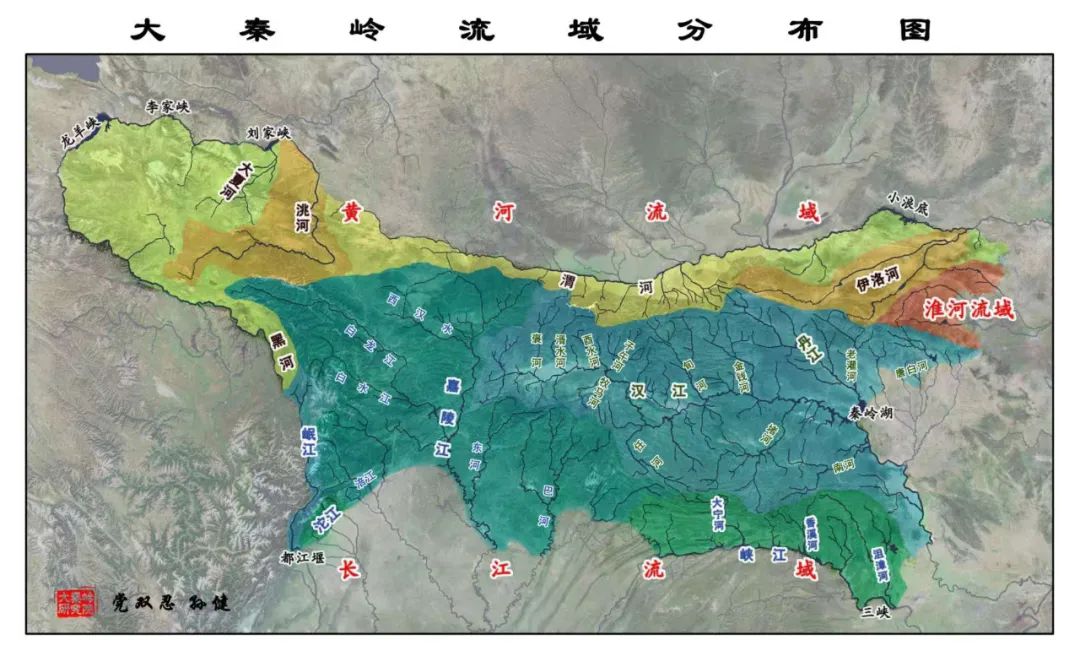

在中国地理的褶皱里,岷江以“一江连两山”的独特姿态,成为秦岭与横断山的天然脐带。这条全长735公里的长江重要支流(流域面积13.6万平方公里),正源弓杠岭(海拔3200米)深藏广义秦岭西端的岷山南麓,其雪域之水南流,在成都平原演绎出“水旱从人”的文明奇迹。作为连接秦岭地质基因与巴蜀文明的核心水道,岷江是长江上游的“固体水库”,是中华文明“多元一体”的地理见证。

一、地理基因:秦岭西南的水脉传奇

岷江的源头密码,藏在秦岭与横断山脉的接点褶皱中:

秦岭的西南活水:现代地理学认为,岷江正源为发源于四川省松潘县岷山南麓的弓杠岭和朗架岭的东支,这里的雪山、冰川融水以及地下水是岷江的重要水源。西倾山(主峰哲合拉布肖4510米)作为秦岭与青藏高原的过渡带,其北麓发育洮河(黄河支流),南麓则与岷山相连。岷山作为秦岭的一部分,孕育了岷江,使岷江成为秦岭向西南延伸的“水脉触角”。

接点处的地质馈赠:岷江上游的叠溪海子(海拔约2437米)是1933年叠溪7.5级大地震形成的堰塞湖 。岷江在深切峡谷的过程中,100公里河道内形成较大落差,江水携带富含矿物质的泥沙,在成都平原沉积,形成厚度不一的肥沃冲积层,为水稻种植提供了“天然基肥”。这种“泥沙养蜀地”的地质循环,奠定了成都平原“天府之国”的物质基础。

气候过渡的生态走廊:以岷江主河道为界,东西两侧呈现显著的气候差异与生态过渡特征。东侧年均温16℃、降水1200毫米,适宜水稻、柑橘生长;西侧年均温6℃、降水600毫米,形成高寒草甸。这种过渡性在植被上表现为“一河跨三带”:下游亚热带常绿阔叶林(柑橘、樟树)、中游针阔混交林(冷杉、珙桐等)、上游高寒灌丛(箭竹、杜鹃),构成完整的山地垂直生态带谱之一。

二、文明印记:从蚕丛氏到都江堰的接点传奇

岷江与秦岭的接点,是古蜀文明与中原文明的“对话玄关”,更是连接多元文明的黄金通道:

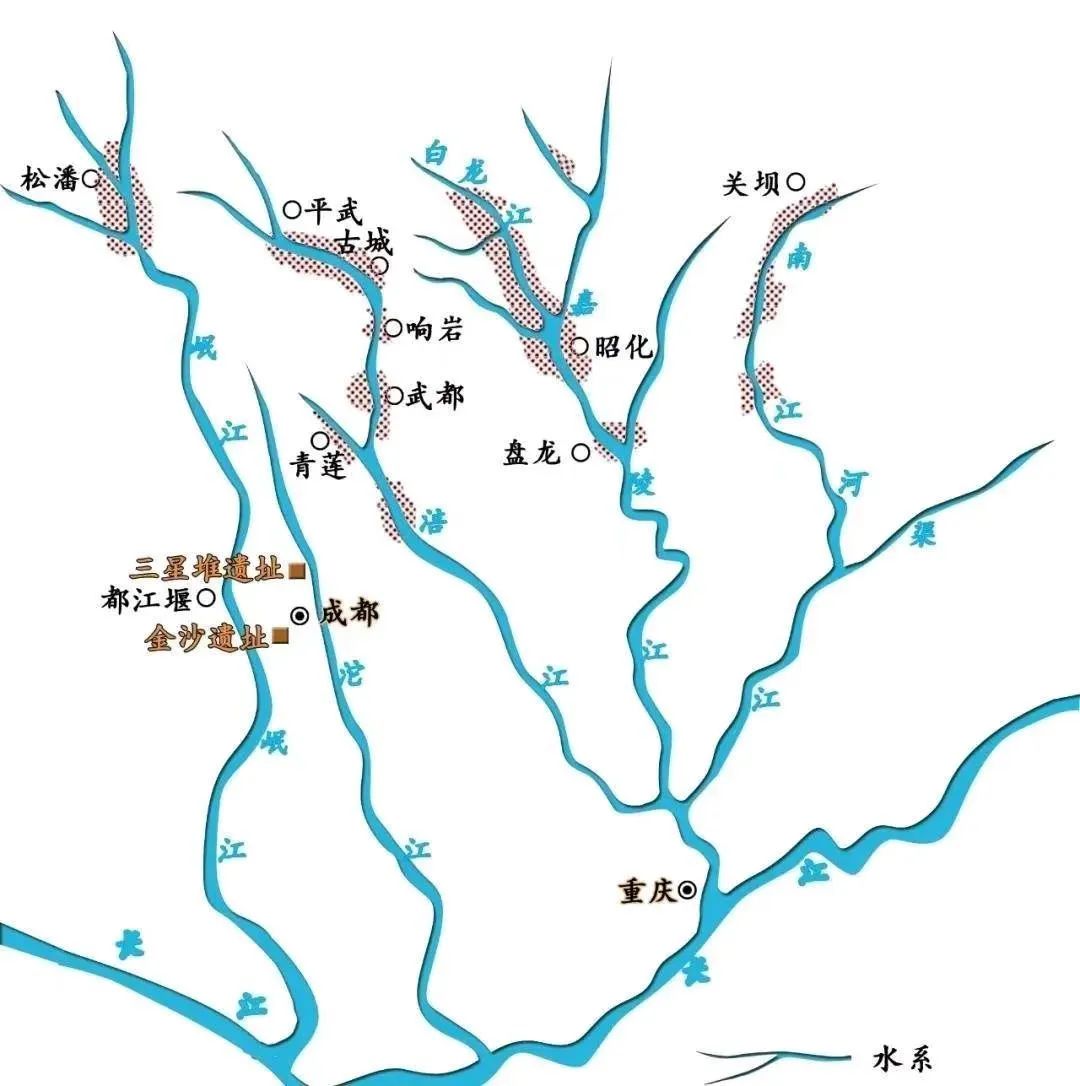

古蜀文明的水源脐带:《蜀王本纪》记载的“蚕丛始居岷山石室”,实指岷江上游的茂县营盘山遗址(距今4500年)。这里出土的文物与中原地区存在一定相似性,暗示早于三星堆的“宝墩文化”已通过秦岭 - 岷山通道吸收中原文明因子。岷江源头的松潘县“蚕陵古镇”传为蚕丛氏“教民养蚕”之地,其“祭山会”上的羊图腾(秦岭羌文化)与熊猫图腾(岷山原生信仰)共生,正是两大文明交融的活态符号。

都江堰:接点处的治水圣典:秦代李冰在岷江出山口(都江堰)创造了“深淘滩、低作堰”的旷世工程,其核心智慧在于对秦岭 - 岷江接点地质规律的深度运用。鱼嘴分水堤精准选址,利用岷江洪峰自然冲力,将水流按“四六分洪”导入内江(灌溉)与外江(分洪);飞沙堰溢洪道通过合理的高度设计与弯道环流原理,汛期自动排泄过量洪水,并将大量泥沙排入外江,实现“水旱从人,不知饥馑”的千年调控。这项工程不仅驯服了岷江,更将秦岭以北的旱作技术与蜀地水田经验结合,催生了繁荣的水稻文明。

岷山古道:文明的传送带与基因链:岷山古道是一条具有鲜明藏彝特色的文明廊道,自新石器时代起,便成为巴蜀生态圈与羌藏生态圈、甘青生态圈的交流命脉。历史上,岷山古道在不同时期发挥了重要作用,两晋南北朝时期成为巴蜀通往西域的通道之一;隋唐时期,是巴蜀丝绸西运的路径;唐宋明清以降,融入汉藏“茶马古道”网络,推动了汉、藏、羌等多民族文化的深度交融。

三、生态共振:接点处的生物与文明共生

岷江与秦岭的接点区域,是全球生物多样性的“热点核心”:

大熊猫的基因通道:岷江上游的唐家河自然保护区(跨秦岭 - 横断山接点),是大熊猫跨区域活动的关键区域。虽然秦岭与岷山的大熊猫种群因距离较远,直接基因交流较少,但两大区域的生态环境为大熊猫提供了丰富的食物资源与栖息地。红外相机记录到,大熊猫(岷山亚种)与川金丝猴(秦岭亚种)在同一溪流饮水,证明两大山脉在冰期作为“物种避难所”的连续性。

水利工程的生态智慧:唐代“通堰”(岷江东岸)开创“引岷灌蜀”的水利传统,形成庞大的灌溉体系。当代水利工程在建设中注重生态保护,例如在跨区域调水工程中设置生态鱼道,确保不同水系鱼类的洄游,延续了“以水养生物、以生物护水”的古老哲学。

世界遗产的接点效应:岷江河源区“九寨沟 - 黄龙”世界自然遗产(钙华池景观)与秦岭西段的生态保护区域,通过海拔梯度形成生物迁徙网络。海拔2000米的岷江峡谷是羚牛的季节性通道,3000米的高山草甸连接冷杉林与岷山箭竹林,使数千只羚牛实现跨区域迁徙,成为“一河连两域”生态保护的典范。

四、文化升华:接点处的文明哲学

岷江与秦岭的共生,揭示中华文明“因水而兴”的深层逻辑:

水脉与文脉的同构:秦岭作为“中华水塔”,通过岷江将雪域之水转化为文明动力。岷江的滋养与秦岭的屏障,共同塑造了蜀地独特的文化性格,儒家关怀与道家浪漫在此共生共荣。

接点处的文明熔铸:三星堆青铜神树的造型与中原文化存在潜在呼应,体现了中华文明多元一体的特征。这种文化同构在语言中亦有体现,四川方言融合了多种文化元素,成为接点文明的语言化石。

当代的接点文明实践:成都平原的“天府绿道”沿岷江水系延伸,串联都江堰、三星堆等文化遗产,与秦岭北麓关中平原西安的“三河一山绿道”形成“南北绿道对话”;“大熊猫国家公园”跨秦岭 - 岷江接点设置生态监测站,用现代科技追踪物种迁徙,让古老的接点文明在数字时代焕发新生。

结语:在接点处看见文明的流淌

站在岷江源头的弓杠岭远眺,秦岭西端的西倾山、迭山群峰与横断山脉的邛崃山系在云海中相望,岷江的源头活水正从秦岭褶皱中奔涌而出,向南汇入长江。这条连接秦岭与巴蜀的“文明脐带”,用雪域的纯净滋养了古蜀文明,用接点的智慧创造了都江堰奇迹,用生态的包容守护了生物多样性。它告诉我们:中华文明的伟大,在于能在地理的接点上编织共生网络,在山水的对话中孕育永恒传奇。

这,就是秦岭与岷江的终极启示:当山脉的冷峻与河流的温润相遇,当北方的厚重与南方的灵秀相拥,文明的长河便在接点处获得永恒的动力——正如岷江之水穿越千年,至今仍在秦岭与巴蜀之间,流淌着自然的馈赠、人类的智慧,以及生生不息的共生密码。

2025年5月10日于磨香斋。